Gaiak

El reto de financiación futura del gasto social en un contexto de necesidades crecientes

MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE, Rafael

Universidad de Salamanca

Unas de mis primeras excursiones en el mundo editorial fue la publicación en 1989, en la colección Alianza Universidad, de un libro colectivo con el título de Crisis y Futuro del Estado de Bienestar. Han pasado tres décadas desde entonces, y otros tantos libros sobre el tema, y la crisis sigue marcando el debate sobre las posibilidades de la política social. Como señalaba una de las recensiones de uno de estos libros, “parece que el Estado de Bienestar tiene una mala salud de hierro”.

Por otra parte, tampoco debería sorprendernos esa visión del Estado de Bienestar como una institución permanentemente en crisis. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque el término Estado de Bienestar es una forma cómoda de referirnos a un paraguas que acoge a toda una serie de políticas sociales, desarrolladas en distintos momentos del tiempo, y con distinto nivel de ambición. Algunas universales, como la salud en nuestro país, por ejemplo, y otras marginales, como hasta hace poco, la política de dependencia o la lucha contra la pobreza. Ello explicaría que siempre se pueda encontrar un ángulo desde el que criticar la inoperancia del Estado de Bienestar.

En segundo lugar, porque los modelos ideales de Estado de Bienestar, suscritos desde las distintas visiones de la sociedad e ideologías políticas son muy diferentes, de forma que en un momento dado siempre encontraremos grupos sociales descontentos con su actuación, ya sea por ir demasiado lejos o por quedarse demasiado corto.

En tercer lugar, porque el cambio social, y la propia dinámica de funcionamiento del mercado, genera nuevas necesidades de intervención pública que exigen nueva financiación y que abre nuevas batallas políticas.

En cuarto lugar, porque las actuaciones del Estado de Bienestar suponen la desmercantilización, esto es, sacar del mercado la cobertura de determinadas necesidades sociales como la salud, la educación, la seguridad de ingresos en la vejez, etc. Una dinámica que se enfrenta a la dinámica de desarrollo del mercado, que apunta en dirección contraria: la mercantilización de actividades que hasta no hace mucho pertenecían al ámbito de la producción extra-mercado, reduciendo así mismo los nichos potenciales de actuación del sector privado. Piénsese, por ejemplo, en el interés del sector privado en entrar en campos antes cubiertos plenamente desde el sector público como la sanidad (o la educación, o algunos servicios de dependencia, etc.).

Por último, y no porque no haya más factores a los que poder aludir, si no por no agotar el espacio disponible con este listado, porque aunque la finalidad de las actuaciones del Estado de Bienestar no sea directamente la reducción de la desigualdad, si no la protección frente a determinados riesgos como el desempleo, la enfermedad, la pobreza en la vejez, etc., en la práctica, la cobertura pública extra-mercado de ámbitos muy importantes de las necesidades vitalesda lugar a una reducción de la desigualdad, abriendo otro campo de insatisfacción y crítica, ya sea, de nuevo, por ir demasiado lejos o por ser demasiado cicatero. Con el Estado de Bienestar yendo, de nuevo, contracorriente a la dinámica de aumento de la desigualdad de ingresos observada en gran parte de los países del mundo.

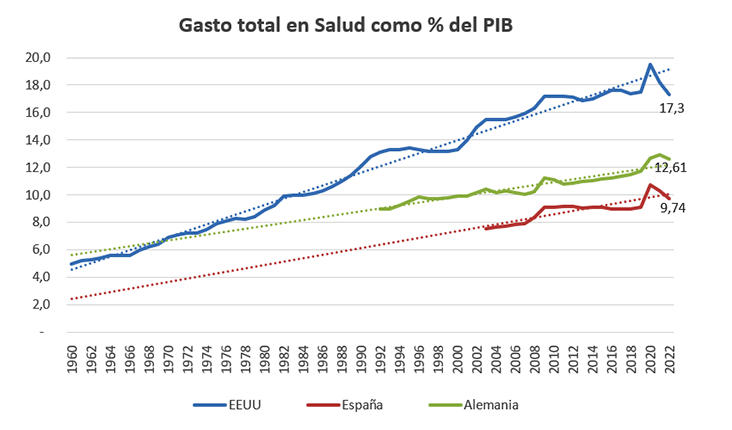

En este contexto, hay dos cuestiones que merece la pena abordar. La primera de ellas es que, frente a la idea de que las intervenciones públicas están plagadas de ineficiencias, que seguro que es cierto en alguna medida (siempre hay margen de mejora), es necesario revindicar la eficiencia del funcionamiento de las políticas sociales vis a vis las soluciones de mercado. Un ejemplo de ello lo tenemos cuando se compara el gasto dedicado a la salud en Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos el modelo sanitario se basa en el sector privado, aunque con prestaciones públicas para los mayores de edad (más de 65, precisamente el sector menos rentable para los seguros médicos, curiosa coincidencia), que disponen del seguro público de Medicare, y las personas en riesgo de pobreza, de nuevo un colectivo que no puede realizar una demanda efectiva de servicios de salud por su escasez de ingresos, que tienen acceso al programa público Medicaid. Mientras que en Europa, aunque coexisten muchos modelos el sistema es básicamente público. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la cobertura, mayoritariamente privada, de los servicios de salud en Estados Unidos absorbe más del 17% del PIB del país, comparado con una media europea del 12,6% y algo menos del 10% (70% gasto público) en España. Parece así que, si hay que hablar de insostenibilidad del gasto, sería más bien de insostenibilidad del gasto privado – el modelo EE. UU.- que del gasto público. Algo especialmente cierto cuando nos fijamos no solo en el nivel, sino en la trayectoria, con una pendiente mucho más elevada en EE. UU. que en Europa o España. Bien pudiera ser así, que dentro de este decenio, de seguir con su trayectoria, una quinta parte del PIB de Estados Unidos se dedicara a los servicios sanitarios. Y ello con unos resultados en términos de índices de salud poco llamativos en comparación con Europa o España. Por dar un dato agregado, en 2022, todavía un año en el que se sentía sobre esta variable el aumento de la mortalidad provocada por la Covid, la esperanza de vida al nacer en España era de 83,1 años, frente a los 80,8 de la UE y los 77,4 de Estados Unidos.

Fuente: Eurostat, Centers for Medicare & Medicaid Services, U.S. Department of Commerce,

Bureau of Economic Analysis and U.S. Bureau of the Census.

En esta misma línea, sería un error pensar que la sostenibilidad del Estado de Bienestar se corrige, en su caso, recortando prestaciones y eliminando programas sociales, ya que ello lo que haría sería trasladar el coste de tales programas al sector privado, al pasar ahora a ser responsabilidad de las personas y no del Estado. El caso de Estados Unidos es también paradigmático a este respecto. Cuando se calcula el peso del gasto social de los Estados Unidos sobre el PIB, el resultado es del 22,7%, por debajo de lo que ocurre en otros países europeos. Pero cuando se calcula el gasto social total neto, incluyendo el público y el privado, el resultado es el 29,4%, equiparable al gasto social de muchos países europeos y superior al de España, por ejemplo.

En definitiva, las necesidades que cubre el gasto social no son ficticias, están ahí, y por tanto en aquellos países que no se cubren colectivamente por el Estado de Bienestar se tienen que cubrir de forma privada acudiendo al mercado. La diferencia está en que la cobertura privada se realizará en función de las posibilidades de cada uno (y sus preferencias, si se quiere) y por lo tanto tendrá unos resultados distributivos distintos, generando mayor desigualdad.