KOSMOpolita

La fiesta de la identidad: Buenos Aires celebra Euskal Herria

El cuatro de junio en Buenos Aires es un día de sol y nubes. Desde la madrugada trabajadores del Gobierno de la Ciudad desvían autos desde la calle Bolívar hasta Chacabuco dejando libre la avenida para la cita anual de la diáspora vasca en suelo argentino: el BAC, Buenos Aires Celebra al País Vasco.

La gente llega de todos lados y aumenta con el pasar del tiempo. Av. de Mayo es una gran lengua colorida, con hileras de gacebos y carteles colgantes en el centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con la Casa Rosada a la espalda del escenario, el Cabildo a la izquierda y el Congreso de la Nación al final de la calle. A las doce en punto los conductores del evento suben al escenario y agradecen a los organizadores del Laurak Bat, una de las primeras Euskal Etxea del mundo (1877), que desde hace once años es la encargada de coordinar el evento junto a Dirección General de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Con el orgullo de ser argentinos vascos o vascos argentinos hoy celebramos aquí, en el corazón de Buenos Aires, al País Vasco. ¡Ongi etorri, bienvenidos!”, dice el organizador en una doble lengua que será constante en la celebración. Los abanderados de todas Euksal Etxeak desfilan y se ubican delante de las paredes blancas del Cabildo, lugar que contiene el recuerdo de la independencia argentina. Los dantzaris llevan dos grandes banderas, “la Argentina y la de nuestra otra patria, Euskal Herria, el país vasco”, sigue el orador. Es un hecho que de este lado del océano la compleja geopolítica de Euskal Herria se simplifica en “País Vasco” aunque en realidad refiera a todo el territorio euskaldun. Sobre el escenario forma el coro Lagun Onak, el txistulari y delante, los danztaris que abren el festejo con el Agurra entre los aupas que suben desde el público. Es difícil describir la sensación; como estar en un limbo, viendo caras con rasgos tan vascos, narices pronunciadas y txapelas bien colocadas. A doce mil kilómetros, es fácil ver en los edificios montañas y sentir al paisaje del centro porteño convertirse en una zona cualquiera de Euskal Herria.

Una pareja emocionada que viajó los 400 kilómetros que separan a Córdoba de la capital, señala la bandera argentina que se ve flameando a lo alto detrás del escenario. No es menor la importancia política de donde sucede el BAC, para los argentinos la Plaza de Mayo es un emblema de la democracia.

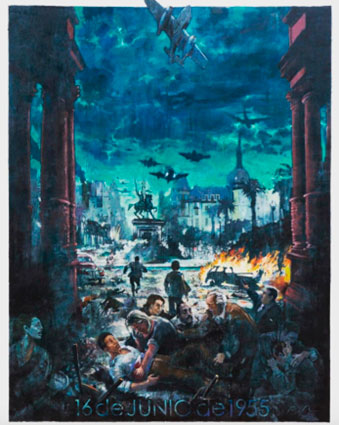

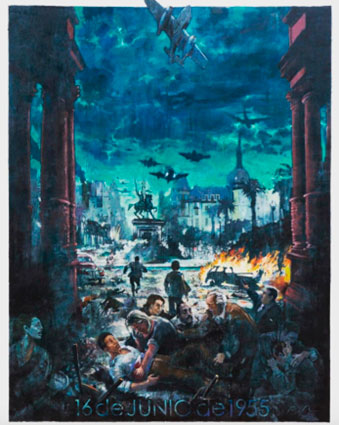

Plaza de Mayo, el escenario de movilización y protesta social donde en el 55 la Fuerza Armada en alianza con sectores de bombardeo a la población civil y dando comienzo a una de las cinco dictaduras cívico-militares.

A las tres de la tarde la calle está repleta y, salvo la organización, la gente circula con una lentitud despreocupada. A lo largo de toda la avenida, letreros que simulan los de las calles dan cuenta de la gran inmigración vasca en nuestro país, plasmada en los nombres de avenidas y hasta ciudades. Lezica, Anchorena, Juana Azurduy, Olavarría, Echeverría, Udaondo. Es una iniciativa auspiciada por la empresa de lácteos Kaiku. En Argentina está la comunidad vasca más grande del mundo, el diez por ciento de la población argentina (aproximadamente cuatro millones de personas) es descendiente de vascos.

Jóvenes y adultos con pañuelos en el cuello típicos de las fiestas vascas, txapelas con simbología vasca y boinas argentinas. En este territorio, la cultura euskalduna se mezcla con la criolla y su temprana presencia en la constitución de la Nación ha impregnado hasta cierto punto el propio folklore. Hay metamorfosis, mezcla; cambalache, en un decir típico argentino. Las txapelas se distinguen de las boinas por esa forma de ladearse a un costado y por el material, más rústico y menos abrigado que el de las txapelas. En el BAC se vive un universo paralelo entre dantzaris, lauburus, banderas argentinas y carteles del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pañuelos azul oscuro que dicen Necochea, rojos y verdes de Magdalena.

Antonia Barquin, miembro del Laurak Bat, se desplaza pequeña pero experta entre la multitud para sentarse a conversar con Eusko Ikaskuntza. Lleva en su cuello el pañuelo gris cuadriculado de su centro, que anuncia con letras blancas los 140 años de antigüedad. De camino se topa con Txikito, una línea de vinos desarrollados en Catamarca, al norte de la Argentina, con el slogan de “el vino que bebemos los vascos”. Como el CGBA no permite la venta de bebidas alcohólicas se ubican en la parte de afuera de un clásico bar porteño. Mientras le ofrecen vino, Barquin recuerda el primer Buenos Aires Celebra del País Vaco, donde el gobierno contactó al Laurak Bat para organizar la fecha. “Teníamos un miedo bárbaro”, dice Barquin, hija de la segunda generación de inmigrantes de Euskadi sobre la época en que tuvieron la titánica tarea de coordinar toda la red de euskal etxeak para que confluyan en el evento del 2011. El Buenos Aires Celebra (BAC) busca realzar el pluriculturalismo de la ciudad dándole un lugar a algunas naciones para que celebren su identidad. Aunque el BAC del País Vasco tiene una particularidad: “De entrada se les aclaró que nosotros somos vascos y nuestro país funciona como una patria aunque no tengamos autonomía total. Ellos lo respetaron”, dice Barquin, agradecida de la relevancia de un espacio propio cuando ni el Estado español lo tiene. De hecho, el gobierno nacional tiene una celebración donde está incluida España pero no está sola, este año fue Buenos Aires Celebra España y Portugal, una celebración conjunta. Tampoco hay que negar que existen jerarquías, porque mientras se celebran algunas culturas otras se dejan afuera. Es el caso de las culturas originarias, que aunque haya miles de descendientes de ellas en el país, aún se les nieguen reconocimientos.

Tradiciones vascas. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Mientras Baquin explica, David Tazueco, el creador de los vinos Txikito, se acerca para sumarse a la charla y contar su historia. Argentina es la punta de lanza de un ambicioso proyecto viticultor que busca llevar una uva parecida a la que se cultiva en Euskal Herria, con ese sabor seco y agradable, a toda América. El creador de la idea eligió empezar por este territorio porque “el arraigo, el sentimiento, la familia, tira mucho”. El proyecto es una forma de hacer patria para la diáspora vasca más grande del mundo, hogar de la mayoría de euskal etxeak del mundo, 137 de ellas esparcidas en este suelo. El que le sigue es Estados Unidos con 37. “Vuelvo a Argentina porque me quedé pegado de la cantidad de vascos que hay fuera de Euskadi. Salir y escuchar a gente hablando en euskera en Sudamérica, ¡no me lo creo!”, desliza mientras arma un calimotxo bien fuerte en un vaso de vidrio bien fino. Como si mezclara un fernet con coca pero no.

Para el BAC del País Vasco el gobierno provee el espacio: una de las avenidas más importantes de la ciudad disponible, dos escenarios, la música y al limpieza. El Laurak bat se encarga de poblar el esqueleto tendiedo alianzas. “Es una estructura de mucha colaboración”, aclara Barquin. El objetivo de todo esto “es reafirmar y mantener la cultura vasca real en nuestro país y en Latinoamérica”, dice refiriéndose a la presencia uruguaya en el BAC pero también a personas que llegan de Chile, Perú e incluso Estados Unidos. El espacio se divide entre los diferentes actores institucionales, desde la Defensoría del Pueblo (CABA) y el Centre Universitario de Idiomas (CUI) hasta el stand de Laurak Bat y las delegaciones de Euskadi y Nafarroa. “Siempre andamos con los rezos para que no nos llueva porque esta es una fiesta fugaz”, ríe Barquin sobre el evento que dura seis horas, desde las doce a seis de la tarde. Mientras, repasa los cambios y continuidades que tuvo el BAC durante todos estos años en que nunca, incluso en la pandemia que pasó a una instancia virtual, se suspendió. El éxito depende de la organización de las diferentes áreas: gastronomía, baile, música, txikis y la feria de artesanal.

Las historias del suelo: una casa lejos de casa

Empujados por la guerra, el exilio y el sueño, durante el siglo XIX y XX ocurrió la mayor parte de la migración de los vascos a suelo argentino. Los quince mil apellidos euskaldunes que llegaron para modificar y modificarse en estas tierras contienen miles de historias. Mientras en el escenario principal los dantzaris siguen haciendo lo suyo, entre el público dos hombres de boina, bombachas de campo y alpargatas charlan en familia. Vienen de Chacabuco, a 200 kilómetros de la capital, en representación de la euskal etxea Guillermo Larregui, que existe en la ciudad hace 34 años y cuyos miembros más jóvenes le sacaron el polvo al escenario con el baile. El bisabuelo de Agustín Igarzabal, presidente del centro, llegó para quedarse en 1919. Juan Cruz Zubendia, miembro del centro comenta: “hay muchos apellidos que siguen trabajando la tierra como sus antepasados, desde tambos hasta alambradores, agricultores, ganaderos. En el caso de los míos eran comerciantes”, cuenta Zubendia. Ambos advierten que aunque ellos son descendientes directos de vascos, no todos los que participan del centro lo son. La actividad del Guillermo Larregui trasciende la sangre y es movida por otros arraigos culturales. Quizás sea extraño imaginar a la pampa húmeda -como se le llama a esta zona bonaerense- con un centro tan presente en la vida social de la ciudad, donde se enseña el euskera y las danzas tradicionales, que invite a jugar al muslari y a aprender la cocina típica. Las dimensiones cambian en latinoamérica y en una ciudad de 45 mil habitantes -pequeña al lado de los más de tres millones que tiene la Ciudad de Buenos Aires- son los jóvenes los que renuevan constantemente la vida de la Euskal Etxea que se llena en cada taberna.

En el stand de euskera del Laurak Bat, Maite Irureta Goyena reparte volantes con una sonrisa. En el fondo suena la txalaparta y su historia es un eco de la anterior. Nacida en Macachín, en la provincia de La Pampa, 360 kilómetros al sur de Buenos Aires. Mezcla lenguas y culturas, Macachín es territorio originario mapuche, el nombre del pueblo es la conjunción de “mapu”, tierra y “che”, gente: “gente de la tierra”. El Euzko Alkartasuna ocupa una cuadra entera y es el centro de actividades deportivas y sociales. “Creces ahí adentro”, dice Goyena. Para ilustrar la pisada de la cultura euskaldun en suelo pampeano Maite se ríe y explica que en adición a los canales nacionales, justo al lado de La Rural está el de Euskadi. En su infancia casi lo confundía con el sonido de la estética. También recuerda a su abuelo enseñándole a contar en euskera y todas las canciones que le cantó antes de irse a dormir.

La sede social Eusko Alkartasuna en Macachin. Foto: Hotel Eusko Alkartasuna

Cuando se celebra la Semana Vasca los hoteles del pueblo se desbordan y la única calle asfaltada se corta. A los cinco mil habitantes se le suman alrededor de mil que vienen de visita. Muchas de las personas que pueblan hoy avenida de Mayo son para ella caras cocidas. Algunas, incluso, han dormido en su casa cuando Macachín se vestía de verde, rojo y blanco: “los centros vascos todos nos conocemos entre sí”.

A las tres de la tarde, en el medio del gran pasillo que forman los gacebos comienza a formar la tamborada. Una multitud de personas con ojos curiosas y celulares en alto empieza alrededor de los militares y las cocineras, tambores y palillos en mano. María José de Gamboa es una de ellas. Sus padres fueron “rajados” como dice ella, expulsados en el convulso del 37 por el gobierno franquista. Llegaron al puerto de la capital con poco más que sus catorce y diecisiete años, pero lograron conservar la memoria. Las canciones de cuna, la cocina, la sobremesa que alternaba folklore vasco con argentino, chacarera y korrotzi. En ese momento el Laurak Bat era un pedazo de cielo para las familias exiliadas que se reunían a comer, beber y cantar. “El vasco no es de hablar: come y canta”, remarca María José. Y sigue: “En esa época el Laurak rebalsaba de gente. Después la gente se fue casando y el centro quedó cada vez más lejos en una Buenos Aires tan gigante”. Para las nuevas generaciones que viven en ámbitos urbanos -con mayores densidades poblacionales y lógicas diferentes a las que operan en el interior como sucede en Chacabuco o Macachín- es un desafío continuar viva la memoria y la cultura.

La entrada del centro Laurak Bat, Av. Belgrano 1144. Foto: Laurak Bat

“Para mis padres era una necesidad juntarse con su gente, su idioma, su comida, su cultura. Ahora lo sostenemos con bastante esfuerzo, a pesar del quorum que hay y que se ve en la calle”, reflexiona De Gamboa. Con txapela y bombo en cintura, su hija comenta que la dificultad radica en que la juventud hoy es tercera o cuatros generación: “ya no son tus papas ni tus abuelos, entonces cuesta mucho más generar el interés”. Además de la distancia espacial y etaria, ambas encuentran otra posible explicación relacionada a la mezcla. Familias que por no estar conectadas con la cultura de Euskal Herria no desarrollan el interés de mantener cierta vida social allí adentro. Aún así, Gamboa elije cerrar con algo de luz en sus palabras: “Igual tira mucho y no solo el Laurak, la cosa vasca tira mucho”.

La cultura política de la unidad

A las 15:02 la tamborada se demora y la gente charla entre sí. Otro de los que se encuentran entre los militares es Gorka Álvarez Aramburu, director de la Comunidad Vasca en el Exterior por el gobierno de Euskadi. Cuando termina de repasar la canción que va a tocarse, respondido por el resto de los tambores, se hace un momento para hablar con Eusko Ikaskuntza. Aramburu no solo destaca a la comunidad vasca argentina como la más numerosa, sino como la más organizada y activa. En medio de esta celebración, es fácil confirmarlo. “Estar aquí es como estar en cualquier fiesta de Euskal Herria”, declara y nombra gastronomía, la música, la danza; la gente que se saluda esperando para encontrarse. A tantos miles de kilómetros, para el funcionario esta escena es “como estar en casa”. Aramburu habla de un sentimiento de pertenencia, de un pueblo que se reivindica en todas las partes del mundo, “En Argentina Euskadi, Euskal Herria, es un sentimiento que se lleva en el corazón cada vez que hay oportunidad. La muestra es esta. Desgraciadamente somos un pueblo sin Estado pero tenemos una cultura y una idiosincrasia propia y eso no nos lo quita nadie, en ningún lado”, esgrime Aramburu. También desliza un eskerrik asko para todas las personas que se involucran en esta celebración.

Gorka Álvarez Aramburu con fanáticos del Athletic Club. Foto: Crónicas de la emigración

Cuando se festeja una cultura lejos del territorio que la gestó se producen alteraciones. “No es una fiesta de los políticos, es una fiesta de los vascos y de su cultura”, decía horas antes Antonia Barquin. Aramburu tiene otra postura: “la vida política es todo”. En este caso, la politicidad del evento pasa por reivindicar una cultura común. Plantar bandera todos juntos “seamos de la comunidad autónoma, de Navarra o de Iparralde”. El mensaje político es la unidad. “Tenemos una cosa que no tiene nadie: nuestro idioma. Lo que nos hace comunicarnos y compartir”, agrega Aramburu. También destaca el programa de Euskara Mundua que se inició en Argentina apoyado por el gobierno vasco y la Federación de Entidades Vascas (FEVA) para difundir e impartir el euskera y su eficacia llevó a que se utilice en Euskadi también.

Desde el escenario los conductores explican la tradición de Donosti. La tamborada inicia y el público abre el paso. Las caras se los músicos y músicas se arrugan de tanto sonreír. Forman cuatro hileras, dos de cocineras a la derecha y dos de militares a la izquierda. Su marcha se topa con la Orquesta de la Armada Argentina, que los acompaña en las cuatro canciones que presentan. En la formación hay pañuelos de todos los colores pero es el de Cañuelas el que lee “denak bat”. Cuando termina el encuentro desde el escenario repiten el mensaje de unidad. Puede no ser un evento partidario pero sí abertzale, dirá Arantxa Goicoa más tarde: “todos los que estuvimos acá somos abertzales, somos patriotas”.

Las cocineras y cocineros de la tamborrada. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno de Nafarroa también tiene presencia y Eusko Ikaskuntza logra conversar con Daniel Remondegui, presidente del Centro Navarro en Buenos Aires y Pello Pellejo Goñi, representante del Gobierno de Navarra dentro de la casilla roja, a pasos del escenario. Por sobre la música los representantes de Navarra relatan la intensidad de la jornada. Remondegui destaca la ilusión, la emotividad, Goñi la sorpresa de encontrarse con tanta gente que se acerca al stand para averiguar la historia de su apellido y conocer la Comunidad. Entre una mezcla de acentos, Remondegui piensa y responde que lo que se celebra hoy es ser vascos. “¿Cómo?”, se pregunta “comiendo, cantando, bailando, charlando. No puede ser de otra forma”. Argentina es el único lugar del mapa con cuatro centros navarros, siendo el Centro Navarro de Buenos Aires de 1895. Por su lado Goñi enfatiza: “Nuestra política al venir acá es relacionarnos con la ciudadanía navarra”, explica y da por satisfecha la misión en esta oportunidad. Goñi responde despacio; “es un cúmulo de historias de vida, en Navarra todos tenemos un pasado de migración que muchas veces tiene que ver con la Argentina”. Para él es un mosaico de experiencias en torno a la cultura vasca “una parte natural de Navarra”. Desde una mirada porteña Remondegui vuelve a recordar la emoción de las personas que no pueden creer cómo a miles de kilómetros se reivindica la cultura vasconavarra.

Los fines de la fiesta

En la ciudad de la furia anochece y cada vez empieza a hacer más frío. Mientras músicos venidos de Maipú, a 255 kilómetros de CABA, interpretan bertzas una banda de txikis bailan y dan vueltas abajo del escenario. Ahora tocan Oihuka Bihotzetik. Paulatinamente los dantzaris de todos los espacios se suman a la ronda. Uno de ellos es Ignacio Baña Barquin, del Laurak Bat. Bailarín desde los quince años empezó a ir para jugar a la pelota y ahora toca la trikitixa y también el txistu. “Hoy fue especial”, dice, en parte por haber bailado datzas como el fandango, que no son habituales y en parte porque todos los años es especial. Su familia es parte del Laurak hace años y su mamá vende artesanías con simbologías vascas en uno de los espacios. “De a poco fui entendiendo más mi historia, fue surgiendo una curiosidad”, recuerda. Hay una adrenalina, dice, un éxtasis que no sabe si viene del escenario o de la danza misma. “Siempre me gustó poder inspirar a la gente; solemnidad, fiesta, alegría”, cierra el dantzari y alcanza la banda que se aleja delante de él. El BAC cierra en una especie de fantasía: una ronda gigante que se mueve tomada de la mano a lo largo de casi toda la avenida. De fondo el telón contante de la música en vivo y en los márgenes las personas que admiran la escena sin exponerse a los zancos y los saltos.

Dantzaris en el BA Clebera. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

A las seis de la tarde ya hay otro silencio. Un trabajador del GCBA recoge las sillas delante del escenario y stand por stand, se desarma todo lo que se montó esa misma madrugada. Arantxa Goicoa se sienta en un lugar de donde pronto la moverán, es la presidenta del Laurak Bat y la última en conversar con Eusko Ikaskuntza. Ahora la temática gira en torno al contexto. La forma en que la cultura de la globalización atenta contra las culturas locales es una preocupación común. “Antes se migraba por una necesidad vital, ya sea económica como política”, explica, “una necesidad real”. Hoy la población de Euskal Herrria llega a este país por una “necesidad cultural”, una curiosidad por la cultura ajena que no implica afincarse. Más allá de los cambios que ocurrieron en los 150 años que lleva operando el Laurak Bat, el escenario actual requiere una nueva estrategia. Algunas de las ideas que aparecieron en ese horizonte son la de generar propuestas abiertas al público general, local y turista. Repensar el Laurak Bat como un espacio de fomento al pluriculturalismo más que como un espacio exclusivo para la cultura vasca.

“El objetivo por sobre todo es mantener las tradiciones, la cultura y el idioma”, dice Goicoa y usa su propia historia para ilustrar el punto. Sus padres llegaron desde Navarra movidos por la guerra civil y se conocieron en Mar del Plata en medio de la fiesta durante la Semana Vasca. Después, la cura para su nostalgia fue el Laurak Bat. “Eso quieras o no, lo heredas”, dice y sigue, “para esta generación es diferente: allá sos argentino y acá sos vasco. Todo cambia”. Habla de la riqueza de la cultura vasca y el euskera como un idioma vivo y hasta en ciertos lugares, resucitado. La celebración es prueba de ello, aunque caída la noche sean menos sombras, hubo familias que viajaron cientos de kilómetros para cantar, bailar y sostener entre las manos las de otros, otras. Más de 18 mil personas con el deseo de que la memoria y la cultura euskalduna siga floreciendo en el territorio.

Momentos finales de la celebración. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires