KOSMOpolita

Juan de la Cosa, “vizcaíno”. Incógnitas del primer viaje colombino

La oriundez del piloto, descubridor y cartógrafo Juan de la Cosa se ha venido discutiendo desde que en el año 1851 se publicara la obra póstuma del marino, escritor e historiador Martín Fernández de Navarrete, Biblioteca Marítima Española, obra en la cual, el insigne historiador, quien entre otras cosas fuera director de la Real Academia de la Historia, documentara a Juan de la Cosa avecindándolo en Santoña pero sin descartar la opción vasca, haciéndolo asimismo partícipe del primer viaje descubridor como maestre de su nao.

Monumento a Juan de la Cosa en Santoña. Fuente: Wikimedia Commons.

A partir de esta publicación, ya que hasta ese momento Juan de la Cosa “vizcaíno” solamente figuraba como uno más de los distintos navegantes de los primeros viajes de descubrimiento, comenzaría un intercambio entre distintos autores, sobre las dos opciones de su origen, por un lado la cántabra y por otro la vasca englobada en su acepción genérica “vizcaíno”. Así, mientras desde el prisma cántabro, autores como Enrique de Leguina, Fernández Duro o más recientemente Ballesteros Beretta, Palacio Ramos o Barreiro-Meiro fijarían posición inequívoca respecto a su vecindad cántabra, autores como Segundo Ispizua, Enrique de Gandía o Pedro Bilbao declararían vasco al insigne nauta. En cualquier caso, no sería hasta el último cuarto del siglo XIX cuando comenzaría en la Historia el recorrido de Juan de la Cosa y para todos los autores citados, más la práctica totalidad de la Historiografía oficial, sin ninguna duda en cuanto a su participación como maestre y dueño de la nao Santa María en el primer viaje descubridor de Cristóbal Colón.

Desde la comunicación del autor citado Pedro Bilbao, datada en el año 1948 y publicada por Eusko Ikaskuntza en el año 2003 con observaciones de Eskibel, poco o nada se ha avanzado en el estudio del nauta desde la óptica vasca. Por ello, tras un estudio concienzudo del marino abarcando una amplia documentación, hemos desarrollado un trabajo, pendiente aún de publicación, en el cual ofrecemos las siguientes conclusiones:

- Juan de la Cosa no participó en el primer viaje de Cristobal Colón. No fue por lo tanto el maestre de la nao que comandaba el Almirante en el viaje del año 1492.

- El maestre y marineros de la nao capitana descubridora encallaron voluntariamente su nave para permanecer en la isla. Todos ellos se quedaron en el fuerte de Navidad y perecieron, siendo probablemente originarios de Iparralde.

- Dicha nao capitana no se llamaba Santa María, sino Marigalanta, nao procedente de la bahía pasaitarra.

- Juan de la Cosa “vizcaíno”, el cartógrafo y marinero del segundo viaje y posteriores no era natural de Santoña. Al igual que las dos naos capitanas de los dos primeros viajes colombinos sería originario muy probablemente de dicha bahía pasaitarra.

El anclaje de su participación en el primer viaje para la historiografía oficial se fundamenta en dos puntos:

- Las declaraciones de los testigos de los pleitos colombinos.

- La Real cédula del año 1494, para el resarcimiento a Juan de la Cosa por la pérdida de su nao.

Diego Colón, segundo Almirante de las Indias tras la muerte de su padre en el año 1506, entablaría varios pleitos para recuperar los derechos y privilegios que le fueron concedidos a su padre en las capitulaciones de Santa Fé. La inmensa mayoría de historiadores concluyen que varios testigos corroboran en los interrogatorios de dichos pleitos la participación de Juan de la Cosa junto a Cristóbal Colón en el viaje descubridor del año 1492.

Observamos por nuestra parte, tras desmenuzar las respuestas de los distintos testigos, que no hay tal validación de su participación. Entre los 11 testigos del primer viaje, 4 no lo nombran en ningún momento, otro dice que no lo conoce y los otros 6 lo nombran pero para otros viajes. De igual modo, de los 32 testigos participantes en el segundo de los viajes, 13 no lo nombran, 5 declaran que iba en el 2º viaje y 14 declaran que iba en otros viajes. Otros testigos presenciales de la salida de las tres naves del puerto de Palos tampoco lo señalan. Añadamos, que ni los cronistas coetáneos ni los primeros historiadores le nombran, en claro contraste con el resto de capitanes y maestres de las otras naves, como partícipe en el primer viaje.

En cuanto a la Real Cédula del año 1494, hemos de decir que existe una anterior del año 1493, prácticamente desconocida y que trastoca notablemente las consideraciones que los distintos autores efectúan sobre la reclamación de la nao capitana encallada en La Española, ya que la Cédula del año 1493 sería efectuada a la llegada de Colón a Barcelona para dar cuenta a los RR.CC. del viaje efectuado. En cualquier caso, la facultad es extraña, pues parece referirse a un viaje distinto, ya que en ella no se nombra el servicio efectuado, ni la fecha o nombre de la nave, ni tampoco se alude al capitán general de la flota Cristóbal Colón. Además de ello, la frase “…donde en aquel viaje fueron descubiertas las tierras e islas de la parte de las indias e vos perdisteis la dicha nao…”, verdadera piedra angular de la participación de Juan de la Cosa en el viaje, utiliza el término “tierras e islas”, cuando en toda la documentación manejada desde el primero de los documentos concernientes a Colón, es decir, la Capitulación de Santa Fé del 17 de abril de 1492, hasta la facultad a Juan de la Cosa de 28 de mayo de 1493, se utiliza la coletilla “yslas e tierra firme” a la hora de describir lo descubierto. Son un total de 52 documentos, y la única excepción corresponde a esta última facultad que indica “tierras e yslas”. En ningún otro documento viene así señalado, es el único.

Por otro lado, la actitud del maestre y de los marineros, que eran “todos o los más de su tierra” en palabras del Almirante, nos indican su clara determinación de permanecer en la tierra descubierta en lugar de regresar a la Península, actitud que avalaría la voluntariedad en la pérdida de la nao y la pertenencia de todos o la mayoría de ellos a Reino diferente del castellano. Si a esto le añadimos La traición a la que alude el Almirante tras el encallamiento de la nave y las declaraciones de los cronistas acusando a los “vizcaínos” de la división de los 39 hombres que quedaron en el fuerte de Navidad, es fácil concluir que una gran parte de ellos pudieran pertenecer a marinería procedente de Iparralde, englobados todos ellos en el genérico “vizcaíno”, término con en el cual serían conocidos todos los hablantes del euskera, único idioma que hablarían con total conocimiento marineros de ambos lados de la frontera castellano-francesa.

|

|---|

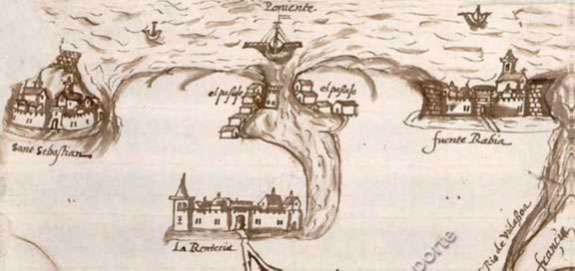

| Mapa de la zona fronteriza de los 3 Reinos, Castilla, Francia y Nabarra. La zona comprendida entre el río Bidasoa y San Juan de Luz, pertenecía a la casa de Urtubia, que al mismo tiempo poseía el palacio de Alzate en Bera (Reino de Nabarra), y el palacio de la Rentería (Reino de Castilla), ambos con sus molinos, tierras… Fuente: Luis de Uranzu. |

La presencia de marinería de Iparralde era habitual para las naves gipuzkoanas. Tenemos ejemplos cercanos de la bahía pasaitarra, que avalarían dicha procedencia. Entre todos ellos destacaríamos la navegación del año 1501, en la que dos naves de la bahía, de los maestres Antón de Escalante y Martín de Muniort, descubrirían las costas de Colombia y Panamá en el viaje comandado por Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa. En la nave de Muniort, apellido procedente de Biriatu , figuraban igualmente marineros y oficiales de Urruña, al amparo de la casa Urtubia. Bajo el paraguas protector del linaje, en esos años bajo la dirección de la casa navarra de Alzate, con intereses y posesiones en Rentería y la bahía, navegarían muchos marineros de ambos lados de la muga, incluso durante las guerras entabladas entre las dos monarquías.

|

|---|

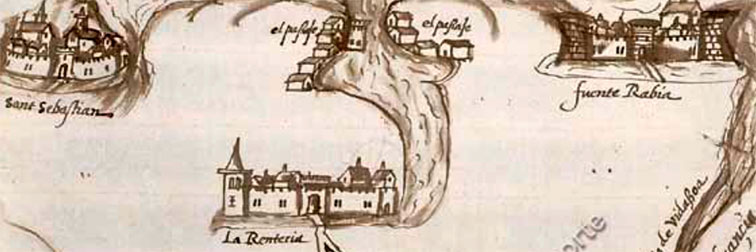

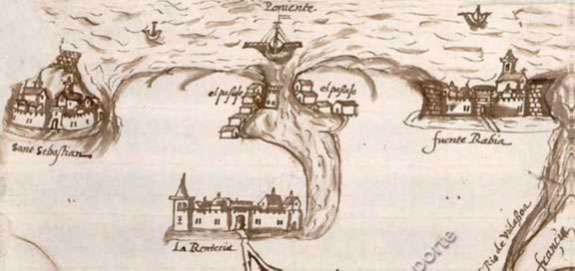

| Detalle de un plano de mediados del siglo XVI, en donde se aprecian las tres villas amuralladas de San Sebastián, La Rentería y Fuenterrabía, así como los dos Pasajes, el Pasaje de San Sebastián o de aquende, actual Pasajes de San Pedro y el Pasaje de Fuenterrabía o de allende, actual Pasajes de San Juan, así como el puerto que llega hasta bañar las murallas de la villa renteriana. Fuente: ARCHV, Planos y dibujos, Desglosados, 496. |

Respecto al nombre de la nao encallada en la isla caribeña, nombre universalmente conocido como Santa María, hemos de decir que tal advocación solamente es detallada por el hijo de Colón en su conocida obra Historia del Almirante, ya que por el contrario, ni el mismo Colón ni Bartolomé de las Casas en sus escritos nombran a la nave. Sin embargo, entre todos los testigos de los Pleitos Colombinos solamente hay dos que la nombran y ambos coinciden en que el nombre de la nao era Marigalante. Este mismo nombre llevaría la nao capitana del segundo de los viajes, nao capitaneada por Colón y cuyo maestre sería el pasaitarra Antón de Escalante.

Grabado de Gustave Alaux del año 1928, con la nao encallada y recibiendo la ayuda de las

canoas de Guacanagarí. Fuente: www.manioc.org.

La cronología para naves con este nombre es corta, desde 1483 a 1503, apenas 20 años y el marco geográfico de su localización se reduce a la bahía de Pasajes y sus alrededores. Este marco sería avalado igualmente por la etimología de la palabra galante. Curiosamente, las naos capitanas de los dos primeros viajes, llamadas Marigalanta se quedarían para siempre en la isla caribeña de La Española, siendo ambas reutilizadas para construir asentamientos.

Lugar del naufragio de la nao. Fuente: Universidad Politécnica de Madrid.

Finalmente, Juan de la Cosa, participante en el segundo y otros viajes, el conocido piloto y cartógrafo posterior, al que sus contemporáneos llamaban el “vizcaíno”, no era oriundo de Santoña. Esa procedencia, que determinados autores reclaman, descansa únicamente en un documento actualmente ilocalizable del archivo de Simancas. En este documento del año 1496, transcrito por Fernández de Navarrete tal y como hemos comentado en las primeras líneas del artículo, el autor lee la abreviatura Stma como Santoña en lugar de Santa María. En el resto de documentos en que se fija vecindad para Juan de la Cosa, desde 1494 hasta 1509, en todos ellos figura la localidad gaditana del Puerto de Santa María. Si a ello le añadimos que hasta darse esta errónea transcripción, la figura de Juan de la Cosa era absolutamente desconocida en la localidad cántabra, su acepción como “vizcaíno” denotaría una adscripción inequívocamente vasca del personaje.