Gaiak

Du chant des femmes aux chants de femmes : de la catégorie au(x) sujet(s)

Anthropologue, doctorante en Géographie Université Bordeaux Montaigne

« Au lieu de porter sur la pensée, l'analyse réflexive peut porter sur l'action. Il y a alors analyse par voie de réflexion, en vertu de l'acte second qu'est toute reprise réfléchie […]. Ainsi comprise, l'analyse réflexive se rapproche de la resolutio ou de la reductio médiévales, qui consistaient à ramener une notion, ou une réalité, à ce qui la fonde ».

Henry Duméry, « Réflexive analyse », Encyclopædia Universalis [en ligne][1].

Dans les vallées de Soule, le chant basque est décliné comme un chant traditionnel auquel on associe une esthétique, c’est à dire un répertoire propre, une façon de chanter, et des figures masculines emblématiques, considérées comme les témoins de la société pastorale et les détenteurs des codes de la pratique. Depuis les années 2000, l’émergence de groupes de filles sur les scènes de la tradition – des théâtres populaires aux scènes musicales - tend à bousculer ce système, peut-être à en redéfinir les contours. Partout des chanteuses interprètent ce répertoire traditionnel, s’approprient des techniques, et deviennent à leur tour figure : ici, une voix féminine puissante s’échappe lors d’un refrain, là un rôle féminin subversif est incarné par une chanteuse dans une pastorale souletine, etc. Cependant, tant du point de vue des chanteuses, que de l’étude du chant féminin, il s’avère difficile de déjouer la division sexuelle à l’œuvre dans la pratique artistique[2].

Cette persistance d’une partition naturaliste des rôles s’inscrit dans une histoire des représentations culturelles telles que véhiculées par le régionalisme et le nationalisme basque au sujet du chant : féminin vs masculin, discrétion vs puissance, activité domestique vs activité artistique, domaine privé vs domaine public, etc. Ce court article interroge spécifiquement la catégorie chant des femmes, une réalité qui fait d’abord sens dans la polyphonie d’église, et sa transformation dans le champ des représentations culturelles : l’argument d’une séparation « naturelle » des sexes vient justifier une hiérarchie (Dumont, 1971) dans la pratique chantée : au « chant des hommes » répondrait le chant des femmes ; si les femmes se tiennent généralement à la prescription d’un rôle (« gardienne » de la langue, de la culture), les filles altérisent cependant le sens du genre dans le chant traditionnel. Le glossaire en fin d’article donne une idée des possibilités heuristiques de cette approche, en proposant des définitions décentr(alis)ées.

Partition des voix, partition des rôles

Conversation, sortie de messe, Barcus, 2004.

E.D : Que pensez-vous du chant féminin ?

Un homme âgé : Le chant des femmes (…) C’est à l’église.

A quelques pas.

E.D : Vous chantez ?

Une femme d’une cinquantaine d’années : Ouh non, je ne chante pas, je chante faux ! (rires)

E.D : Mais vous avez bien chanté à l’église ?

Cette femme : Ah oui, mais à l’église, c’est pas pareil, on ne m’entend pas ! (…) Tout le monde chante en même temps.

La société souletine manifeste un attachement à l’égard d’une polyphonie d’église organisée selon une partition sexuée des rôles et des chants. Dans cette polyphonie, les voix sont réparties entre la voix basse ou apaletik – « vers le bas », et la voix haute ou goratik – « vers le haut » ; le chant principal ou airea est assuré à partir d’une de ces deux voix. Plus allant, conformément à une dichotomie nature/culture[3], une voix appelée basatik désigne la « contre-haute » lancée par les hommes depuis les galeries en surplomb des églises basques. Déclinée généralement à partir de basa – « basse » / « sauvage » / « boue » et de basoa - « la forêt », cette voix ramènerait paradoxalement la polyphonie à son ancrage pyrénéen : dans les sociétés pastorales pyrénéennes la polyphonie est une construction culturelle par excellence (Casteret, 2002 : 403). Valorisée socialement, cette voix « naturelle » ou « qui vient par le sauvage » (selon les interprétations), est associée à une voix puissante de poitrine, parfois à la « pleine voix », qui était réprimée en contexte liturgique par le prêtre.

Une autre voix mehetik (de mehe : fin, fluet) renvoie à « ce qui se distingue » (Casteret, 2011 : 329), par sa finesse, par son rang. Cette voix, associée à la voix suraiguë qu’empruntaient les femmes et qui montait depuis la nef, s’apparente dans le chant lyrique au « petit registre » : « Uniquement présente chez les femmes. Également appelée « petit registre », la voix de flageolet [voix de sifflet] est le troisième registre de voix de femme, dans le suraigu au-delà de la voix de tête. Le nom provient d'un petit fifre un peu strident » (Le Marrec, 2010). Cette technique est exigeante : chanter « pendant la messe », là où « le curé donne le ton » (Entretien B., Mauléon 2016), tend surtout à cantonner les voix féminines à des registres hauts ; à cause des hauteurs à atteindre, certaines voix féminines se trouvent souvent face au risque de la dissonance. Ce registre vocal représente encore un critère de distinction entre femmes (Commentaire du public, Conférence 12 juin 2018[4]), et tend à disparaître chez les jeunes filles, qui fréquentent peu les offices religieux et s’y placent plus librement.

Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui la référence à « une manière de chanter féminine » soit faite au sujet de certains chanteurs souletins emblématiques, comme Johañe B., réputé pour sa « voix modulée », et ses « fioritures », autant que par sa capacité[5] à chanter en « pleine voix » (Conversation M., Bayonne 2018). Cette capacité suggère plutôt l’existence d’une voix mixte[6] qui permettait aux hommes de jouer sur les changements de registre et de se distinguer. Il arrivait cependant que les hommes situés en haut dans les galeries, qui disposaient d’une plus grande latitude vocale, soient réprouvés par le prêtre s’ils chantaient basatik ; de même, dans la nef, certaines filles réprimandées par les sœurs parce qu’elles ne chantaient pas la bonne voix, tentaient discrètement de changer de place.

Parler du « chant des femmes » ferait donc autant référence à une esthétique religieuse qu’à la prescription d’une conduite sociale et à ses contournements, quand se placer dans la polyphonie relèverait alors d’une performance de genre qui vient interpeller les positions habituelles. Ce rapport entre les voix et les rôles persiste pour certaines générations, qui pratiquent plus volontiers le chant sous sa forme chorale, et en certaines occasions communautaires, comme la messe de la pastorale, celle du 15 août ou de Noël, où les différentes générations sont encore réunies. Dans ce contexte, l’existence d’un chant des femmes s’explique par un apprentissage spécifique, qui passait par l’enseignement des religieuses et du prêtre, et se perpétue aujourd’hui pour certaines générations à travers la participation aux vêpres et aux chorales.

Construire le sens des performances

En replaçant le chant féminin dans son historicité, on se rend compte que la vocalité féminine traditionnelle propose un sujet qui altère le rapport à la polyphonie. Disponible à l’association Sü Azia, un enregistrement réalisé en 1970, lors d’un kantaldi, laisse entendre durant un bref instant, peut-être deux secondes, une voix suraigüe [Miñazabal Ahizpak ; chanson Amatto (Petite mère)], qui pourrait passer pour une troisième voix émanant de la polyphonie ou pour une voix de sifflet. A l’écoute d’une autre chanson interprétée par l’une des deux chanteuses [Ürso xuria errazü ; 1962], il est également possible de repérer une technique vocale proche du jodle.

Entretien, Gotein, 2015.

A. (à l’écoute de l’enregistrement) : Mais c’est x qui est dans la haute là (elle fredonne). C’est haut là. C’est haut hein. C’était haut là.

E.D : Oui, vous entendez ce que vous faites là ?

A. : ça oui effectivement.

E.D : çà… qu’est-ce que c’est… çà?

A. : Ah qu’est-ce que c’est, je sais pas. Est-ce que c’est pour arriver plus facilement…

E.D : Peut-être.

A. : Sans doute.

E.D : c’est vrai qu’elle est très haute.

A. : Là oui oui (elle chante) […]

E.D : C’est une technique…

A. : … qui s’apprend.

E.D : le chant country américain aussi… que plein de gens dans les musiques traditionnelles d’une certaine époque utilisaient.

A. : Ah oui…

E.D : Mais vous venez peut-être de la définir en pratique comme quelque chose qui permet de …

A. : … qui permet d’arriver plus facilement à certaines notes sans doute, hé.

E.D : Parce qu’en fait elle (la technique) se place à l’endroit, le jodle, où il y a une cassure dans la voix.

A. : Oui d’accord oui, ah oui c’est çà.

En pratique, ce chant se situe à l’endroit de la mue, fragile, prompt au déraillement au passage d’une voix à l’autre. En l’occurrence, la chanteuse effectue ici un changement de registre inhabituel (entre voix de poitrine et voix de tête) afin de parvenir à une hauteur convenable. Par extension, l’utilisation du jodle dans la pratique polyphonique des jeunes filles Aka (République centrafricaine) symboliserait l’identification à un sexe et à une classe d’âge, et permettrait de se familiariser avec des rôles à venir à travers un jeu de séduction[7]. Cette analyse est corroborée en Soule où les chanteuses des « groupes de filles » mettent en jeu certains traits caractéristiques qui collent mal à une esthétique du chant féminin, comme par exemple une voix puissante qui échappe lors d’un refrain.

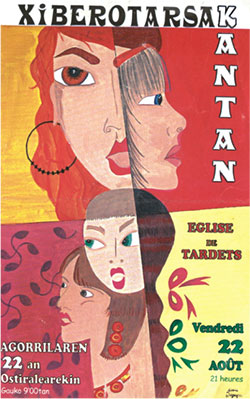

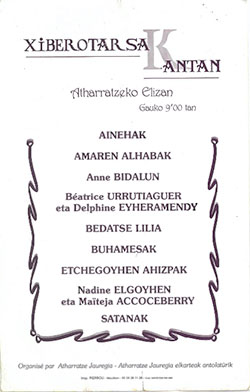

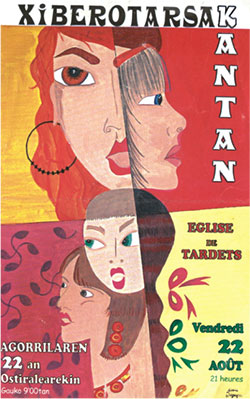

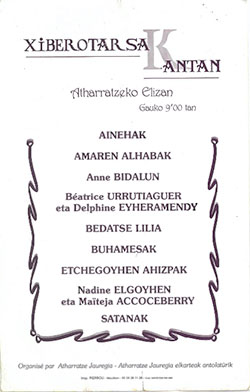

En 2008, le concert Xiberotarsak kantan – « les souletines dans le chant », était organisé par l’association Atharratze Jauregia – « le Château de Tardets », fondée à l’occasion de la pastorale de 1997. Durant cet évènement, un homme, jeune, de la même génération que les chanteuses, les présenta au moyen d’une provocation : « L’association AJ tient à vous remercier d’être venus si nombreux voir un spectacle de haute qualité, dans une église que nous a gracieusement prêtée notre cher curé. Alors cette année, on espère aussi que vous allez pas vous ennuyer, parce qu’on a essayé de rassembler les meilleures voix souletines, c’est pas dit qu’on ait réussi mais … (rires du public). Les femmes elles ont l’habitude de crier alors ce soir on leur a laissé la chance d’essayer de s’exprimer en chantant (rires, huées, applaudissements) » (Enregistrement personnel).

Lors de ce concert, une des chanteuses du groupe Santaziko neskatilak, lança une voix puissante lors de la chanson Xiberoko üsantsak - « Les coutumes de Soule », ce qui provoqua la surprise et quelques rires d’hommes au-dessus de moi. Cette façon de chanter à « pleine voix » est nommée « ttuter » (ou « tuter »), notamment à Sainte-Engrâce et communes environnantes, où les voix sont réputées « naturelles ». Cette maîtrise vocale suggère notamment que les filles, qui ont l’habitude de chanter publiquement dans les bars et les fêtes, rivalisent aussi avec les chanteurs sur le terrain de la séduction en renouvelant les registres et les fonctions associées aux femmes dans la polyphonie.

Cette analyse fait écho à celle de Jacques Bouët (2002), qui isole à partir de l’éthologie, les fonctions fondamentales du chant à tue-tête des hommes dans l’Oach, selon une communication sonore qui permet de contrôler son territoire et d’exercer une parade amoureuse. Chanter publiquement, a fortiori pendant l’âge nubile, fait d’abord partie d’un système de séduction au sein de la communauté[8]. La participation de duos mixtes originaires de Sainte-Engrâce ou alentours aux concours polyphoniques de Laas ou d’Aramits en Béarn voisin remet en jeu une érotique de ce chant dans l’aire pyrénéenne (Nelli, 1963). Ces exemples montrent en effet que les chanteuses ont su dans une certaine mesure pluraliser un art, qui résiste pourtant par ses modèles à sa transformation : du chant des femmes aux chants de femmes, il y a l’apprentissage d’une vocalité qui dialogue d’un genre à l’autre, d’un sujet à l’autre.

Conclusion

« Aucune identité n’est donnée, telle qu’une certitude métaphysique ou une constante ethnologique… Elle émerge comme produit de la conjoncture historique et de l’action humaine ».

Felix-Marcel Castan, Manifeste multiculturel et anti-régionaliste, 1984, p.20.

Le chant des femmes, au-delà du sens prescrit par la culture, ouvre contre toute attente un espace réflexif dans un système soumis au régime de la Tradition. A travers l’alternance de registres fortement marqués par des poétiques associées aux voix masculines et féminines, le corps de la chanteuse abrite l’expérience intime par laquelle se renouvelle un rapport à la polyphonie. A travers leurs apports « mineurs » au répertoire, en français ou en basque, pour soi ou pour les autres, les « groupes de filles » proposent pourtant une entrée majeure dans la pratique artistique, en jouant sur l’idéalisation des places dans la culture, en rétablissant l’importance de la variation contre la tentation de la totalité culturelle. Construire l’espace de cette pratique pose la question de la fonction sociale de l’art : pourquoi circonscrire le rôle de la chanteuse traditionnelle à celui d’une gardienne de la culture ? Le folklore est cette pratique anonyme et quotidienne qui lutte contre la tentation du folklorisme et du centralisme culturel, et permet de repenser le sens qui s’impose aux pratiques au détriment des sujets minorisés ou marginalisés.

Glossaire polémique (sujet à débat et à transformation)

Basatik : en musicologie, voix de haute-contre du ténor ; en Soule, technique de projection vocale depuis la poitrine réalisée par les hommes et les filles afin de produire la voix puissante de « contre-haute ».

Mehetik : en musicologie, voix de soprano coloratur ; en Soule, technique du sifflet repérée chez certaines chanteuses souletines des générations précédentes.

Chant des femmes : notion vernaculaire qui désigne la place des femmes au sein de la polyphonie d’église, et par extension dans les pastorales souletines, et dans la société.

Chants de femmes : notion ethnomusicologique qui désigne les répertoires féminins dans les sociétés dites traditionnelles.

Chanteuse : qui se déplace d’une scène à l’autre à travers les communes de Soule

Groupe de filles : formation de chanteuses de même génération qui interprètent un répertoire de chants dits traditionnels.

Kantaldi : scène musicale basque où le chant féminin tient désormais une place centrale.

Jodle : technique vocale qui marque le passage d’une voix à l’autre, au moment du changement de registre de M1 à M2.

Prise de chant : acte renvoie à la prise de parole ; perturbation de la situation d’énonciation.

Société traditionnelle : Idéal de société fondé sur une « distinction de sexe » et projeté sur la culture souletine, elle-même considérée comme une « réserve de la tradition » pour le reste du Pays basque.

Bibliographie

Barraud C. (2001), « La distinction de sexe dans les sociétés. Un point de vue relationnel », Esprit

Barrué-Pastor M. (1988), Rapport de synthèse pour le Comité DMDR (Diversification des Modèles de Développement Rural), DGRST (Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique), Paris.

Bouët J. (2002), « Une métaphore sonore : chanter à tue-tête au pays de l’Oach (Roumanie) », in Vocalité dans les pays d’Europe méridionale, FMADT, Parthenay.

Castan F-M. (1984), Manifeste multiculturel (et anti-régionaliste), Editions Cocagne, Montauban.

Casteret J-J. et Heiniger P. (2002), « Le chant basque à l’église. Nature du couplet, culture du refrain », in Denis Laborde (dir.), Kantuketan. L’univers du chant basque, Elkar, Donostia.

Casteret J-J. (2011), « Lexicon of multipart singing in France Mainland », European Voices II. Cultural listening and local discourse in multipart singing traditions in Europe, Ed. Ardian Ahmedaja, Böhlau, p.327-334.

De Certeau M. (1993), « Le lieu d’où l’on traite de la culture » (1974), La culture au pluriel, Seuil, Paris.

Donnat O. (2005), « La féminisation des pratiques culturelles », in Bulletin du département des études, de la prospective et des statistiques, n°147.

Dumont Louis (1971), Introduction à deux théories d'anthropologie sociale : groupes de filiation et alliance de mariage, Editions Mouton, Paris-La Haye.

Fürniss S. (2005), « Femmes, maîtresses, mères : chants et danses des jeunes filles baka », Cahiers de Musiques Traditionnelles 18, p. 217-237.

Le Marrec David (2010), « Qu’est-ce la voix mixte ? », note publiée sur le site Carnets sur sol (http://operacritiques.free.fr/)

Nelli René (1963), L’érotique des troubadours, Editions Privat, Toulouse.

[2] Pour la notion de « division sexuelle du travail », voir Kergoat Danièle (2000). « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe ». In Hirata H., Laborie Françoise, Le Doar H., Senotier D. (eds). Dictionnaire critique du féminisme. Paris, PUF « Politique d’aujourd’hui ».

[3] Par extension, le féminin serait assigné à ce qui doit rester dans la culture (soit la nature), et le masculin à ce qui la renouvellerait (Casteret et Heiniger, 2002).

[4] Eloïse Durand, « Chant féminin et chant traditionnel dans les vallées de Soule », Conférence Eusko Ikaskuntza, Musée basque, Bayonne, 12 juin 2018.

[5] Une telle esthétique est aussi associée au chantre à l’église qui assurait les parties solistes et engageait la justesse de la polyphonie.

[6] « La voix mixte a ainsi le mérite de rendre très peu audible le passage (ou passaggio), c'est-à-dire la "bascule" qui se produit en passant vers l'aigu (le moment où la voix naturelle passe en fausset) - ce qui est un point fondamental en chant lyrique » (Le Marrec, 2010).

[7] « L’enquête sur ce sujet est très délicate et plus d’une fois, elle s’est arrêtée sur des rires évasifs, mais non moins révélateurs et affirmatifs : bien sûr qu’elles savent ! La perspective particulièrement féminine du regard sur la séduction et le désir les familiarise avec les sujets qui concernent les femmes dès leur entrée dans l’âge adulte. Mais le fait qu’elles n’aient pas encore elles-mêmes atteint cette phase de vie marquée par la découverte de la sexualité, garantit que leur activité reste un jeu et ne verse pas dans l’obscénité » (Fürniss, 2005).

[8] A Mauléon, avant le début du Concours de chant de 2004, je me souviens notamment d’une jeune chanteuse qui faisait remarquer à ses amies la présence du fils de telle famille dans le public.