KOSMOpolita

Tiempo de agonía: Monjas vascas a las puertas del infierno

En junio de 1944 un puñado de monjas vascas pertenecientes al Instituto Misionero de las Mercedarias de Berriz conoció algo que era lo más parecido al purgatorio, a decir de la hermana Genoveva Gárate que, precisamente, falleció a causa de los gases tras caer una bomba en un depósito de gasolina cercano. En aquellos días, se encontraban en la isla de Saipan, en el archipiélago de las Marianas bajo administración japonesa y los americanos habían comenzado su conquista en lo habría de ser una de las batallas más sangrientas y dramáticas de la “Batalla del Pacífico”. Una de las monjas, María Angelica Salaberria, de Ermua, nos dejó un impresionante relato de aquellos hechos de los que fue testigo y protagonista publicado en 1994 con el título “Time of Agony. The War in the Pacific in Saipan”.

Llegada de las primeras misioneras a Saipán.

Las primeras cinco religiosas (Loreto Zubia, Inocencia Urizar, Pilar Lorenzo, María Teresa Cortazar y Aurora Chopitea), tras tres meses de viaje y en cuatro expediciones, llegaron a Saipán, en las Islas Marianas, en 1928. A pesar de que no conocían ninguno de los idiomas que se hablaban en el archipiélago, quince días más tarde, abrieron una escuela de niñas. Las Marianas en aquel momento eran un mandato japonés lo mismo que las Carolinas (a donde también llegaron las monjas de Berriz).

Hasta 1899, las Carolinas y las Marianas era de dominio español. Aquel año, vendieron las islas a Alemania, excepto Guam, que quedó en manos de Estados Unidos. Con la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial, los dos archipiélagos pasaron a ser un mandato administrado por Japón. Con la administración alemana, también se fueron los capuchinos de la misma nacionalidad que atendían a la población local (los “chamorros”) de confesión católica en su totalidad. Los “chamorros” pidieron a las autoridades japonesas que llamasen a religiosos de su confesión para atenderlos. Así fue, tras un acuerdo entre el Gobierno, como llegaron las religiosas de Berriz a la Micronesia. De las parroquias, se encargarían los Jesuitas, mientras que de la educación y la asistencia la Misioneras.

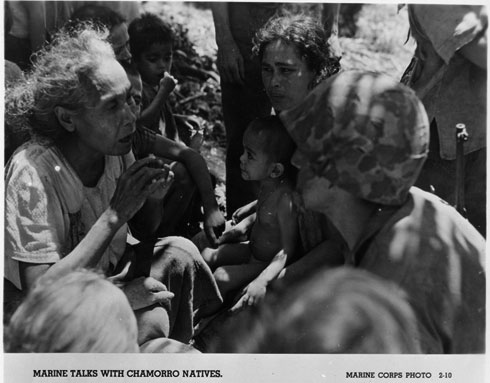

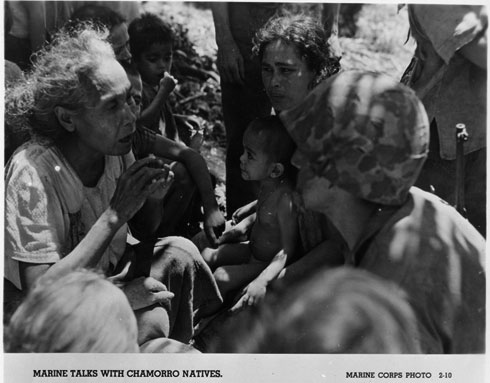

Religiosas recién liberadas: sumamente delgadas rodeadas de nativos.

Hasta 1938, las autoridades japonesas respetaron el trabajo de las religiosas. Para entonces habían llegado a las islas unos 30.000 japonese, en su mayoría colones procedentes de Okinawa. La población local rondaba los 3000. A partir de ese año, comenzaron las restricciones de entradas de nuevas misioneras y niños nativos fueron enviados a escuelas japonesas. En aquellos días, la comunidad estaba formada por Mercedes Gonzalez (superiora), María teresa Cortázar, Pía Goicoechea, Josefina Revuelta, Genoveva Gárate, Aurora Chopitea y Angélica Salaberria. A principios de 1941, la atmosfera en Saipan cambió aún más. Por los trabajadores locales en una de las bases japonesas supieron que los nipones preparaban un gran ataque a los americanos. Según contaba sor Angélica, los chamorros se temían lo peor y muchos dejaron las aldeas refugiándose en las granjas que tenían en el interior de la isla abandonando los pueblos. Las misioneras se quedaron sin muchos de sus alumnos y los jesuitas, sin feligreses. Las “inspecciones” la policía militar japonesa, la sanguinaria Kenpeitai, a la Iglesia Católica eran cada vez más frecuentes. A la hermana Genoveva, que se encargaba de la cocina, llegaron a amenazarla de muerte ya que consideraba que sus fuegos (para cocinar) eran señales a los americanos. A los jóvenes se les impidió ir a la escuela, al catecismo y a cualquier tipo de actividad. En diciembre de la 1941 tras la declaración de la guerra de Estados Unidos a Japón, todo trabajo público de las religiosas y las misioneras fueron detenidas. No podían moverse de los alrededores de Garapán, un pueblecito al noroeste de Saipán donde tenían su residencia. A partir del 23 de diciembre, se les prohibió salir de la casa y no podían celebrarse misas. Solo comían lo que les llevaban algunos lugareños como Remedios Castro, una joven de 18 años (que ingresó más tarde en la orden de Berriz).

La situación mejoró un poco cuando se les permitió salir de la casa. Sin embargo, en marzo de 1944, los sodados del Ejército Imperial japonés ocuparon las casas que ocupan tanto los curas como las monjas. Las misioneras vascas tuvieron que irse a Fanagan (tras guardar algunas cosas en la casa de Remedios). En abril, los japoneses llevaron a las monjas a Chalan Galaide donde cerca de la casa contaban con un agujero que les servía como refugio.

Entre el purgatorio y el infiernoEl 15 de junio de 1944, tropas estadounidenses desembarcaron en Saipán apoyadas por una poderosa flota tras dos días de intensos bombardeos. Tanto los marines como los soldados del Ejército de tierra de Estados Unidos se encontraron con una obstinada resistencia nipona en las playas y en las colinas de Saipán. Los nipones, sin posibilidad de recibir refuerzos ni apoyo aéreo y naval pelearon con fiereza, luchando hasta el último hombre. Mientras tanto, las fuerzas norteamericanas se veían obligadas a expulsarlos de cueva en cueva, pues los japoneses, con el código del bushido profundamente interiorizado, preferían la muerte a la deshonra de la rendición.

Marines rescatan a un niño superviviente. Las escenas más aterradoras tuvieron lugar cuando los norteamericanos llegaron a Marpi Point. Pudieron presenciar cómo los civiles japoneses se arrojaban desde lo alto de los acantilados, vieron cómo los padres mataban a sus hijos, al tiempo que se producían decapitaciones entre las tropas japonesas. Las aguas próximas a las costas se tiñeron de rojo, los nipones se suicidaban ante las miradas horrorizadas de los estadounidenses. Se hicieron numerosos llamamientos a los colonos japoneses para evitar los suicidios, sin embargo, éstos, ignoraron las advertencias. Un oficial norteamericano entregó a las monjas vascas un niño que habían encontrado en una cueva. Sus padres se habían suicidado. El oficial falleció poco después en combate. |

Itinerario mortal

Sor Angélica Salaverria escribe en sus memorias: “De repente bombas comenzaron a estallar a nuestro alrededor. Sobre el tejado, caía una lluvia de balas y metralla. Cuando llegábamos al agujero nos cubríamos con colchones”. Los bombardeos duraban desde la mañana a la noche. Sor Genoveva, una de las monjas, exclamó recordando aquello: “Por el tiempo que estuvimos en aquella en la cueva, no tendríamos que pasar por el purgatorio”.

La policía japonesa hizo entonces abandonar la cueva a las monjas y a los dos jesuitas que las acompañaban, el padre Tardio y el hermano Oroquieta. El 18 de junio se fueron al monte Topachau. Caminaban de noche porque, de día, los bombardeos les impedían avanzar. Cuando lo hacían, además, tenían que avanzar en campo abierto. Disparos y bombas volaban sobre sus cabezas. Una bomba cayó justo al lado del hermano Oroquieta, pero no estalló. Aquella noche se acercó un grupo de soldados japoneses para ver si las religiosas estaban muertas, pero su sorpresa fue grande al ver que habían sobrevivido.

Sor Angélica Salaberria (izda) con la enfermera Mary Patterson y otra monja junto a la tumba de sor Genoveva.

El peligro de aquel lugar era evidente así que se dirigieron a Tarafoto en medio de una tormenta de fuego. Una bomba cayó en un camión de combustible y produje un pavoroso incendio en el monte. En aquel mismo lugar, una bala alcanzó a sor Angélica. “Sentí que sangraba y no sabía si era una herida fatal. Pedí al padre absolución y me dispuse a morir”. Mientras tanto sor Genoveva Gárate, de Azkoitia, que estaba muy débil y padecía del corazón quedó tumbada sobre una estera. El fuego del incendio avanzaba hacia donde se encontraban y Remedio fue en busca de la monja que la encontró muerta. Cuando volvieron a recuperar su cadáver, este había desaparecido a causa del fuego. Posteriormente, un grupo de marines trasladó unas enormes piedras para recordar a la monja en lo que hoy es el Maturana High (que recibe el nombre de la Madre Maturana, fundadora del Instituto de Berriz.

Después de esto, los japoneses llevaron a las misioneras a Kalabera donde las metieron en un cobertizo. Desde allí, Remedios pidió permiso al comandante para llevar a las religiosas a la granja de su familia en Marpi. La joven convenció a la policía japonesa. Fue un viaje largo y lleno de dificultades. Por fin llegaron. Estaban a salvo.

Los continuos desplazamientos de un lugar a otro entre los días 18 y 30 de junio influyó en el ánimo y las fuerzas de las monjas. Estos desplazamientos fueron especialmente dificultosos para sor Angélica que estaba herida. Escribió: “No sé cómo pude caminar tanto, con el ejercicio constante de caer al suelo y volver a levantarme. Realmente no lo se. Lo único que es muy claro es que no hay nada imposible para Dios”.

Un marine habla con un grupo de chamorros.

En la granja del padre de Remedios, fueron bien acogidas y cuidadas. En aquella zona, había muchas cuevas ocupadas por chamorros y, una vez instaladas, la joven localizó a una enfermera para que atendiese a sor Angélica. Consiguió asimismo que un médico japonés herido compartiese sus medicamentos para tratar la infección. Así, la monja vasca logró recuperarse. En problema más grave que padecieron los últimos días fue la falta de agua. “Estábamos muriéndonos de sed…Después de un mes de no ingerir líquidos suficientes, estábamos secas y no podíamos tragar la comida. Cuando fueron localizadas por los soldados americanos, lo primero que les pidieron fue agua.

En el batallón americano había un capellán católico estaba atendiendo a muertos y heridos. Al ver a las monjas -y el estado en que se encontraban- el sacerdote comenzó a bendecirlas. Se emocionó tanto al ver el estado en que se encontraban las religiosas que no pudo seguir.

Las monjas junto a los civiles no japoneses que iban apareciendo fueron internada en un primer momento en un campo instalado en Susupe. Estuvieron hasta noviembre cuando fueron llevadas otro campo en Chalan Kanoa donde gozaban de mejores condiciones.

En padre Tighe diciendo misa en el frente.

Con la ocupación americana, las monjas conocieron a monseñor Arthur Tighe que servía como capellán de la Fuerza Aérea (USAF). Cuando Saipán y otras islas de la Micronesia quedaron bajo administración norteamericana, las misioneras comprendieron que debían aprender inglés para continuar su labor allí. El padre Tighe prometió ayudarlas para que pudiesen viajar a Estados Unidos y aprender la lengua.

Con la ayuda del sacerdote y del arzobispo Edwin V. O'Hara en septiembre de 1946 llegaban las primeras seis monjas, incluida la superiora, la madre Josefina. Siguieron tres más en 1947, dos en 1948 y cuatro en 1949. Todas se inscribieron en la Academia donde estudiaban inglés, historia americana y otras materias necesarias para su trabajo. En aquellos días, monseñor O’Hara quería abrir un centro para atender a personas mayores y pidió ayuda a las misioneras. Se instalaron en un antiguo hospital desocupado y, en 1947, abría el hogar Our Lady of Mercy (Nuestra Señora de la Merced). Pasados lo años, el padre Tighe se convirtió en residente en uno de los centros donde pasó los últimos años de su vida.

En 1950, el Senado de Estados Unidos autorizaba la residencia permanente a un grupo de misioneras de Berriz que iban a formarse a Arkansas: María Luisa Ajuria Lazpita (Amorebieta), María Isabel Albizuri Aguirre (Axpe Marzana), María Ignacia Arregui Urbieta (Azpeitia), Aurora Jauregui Gorozarri (Hondarribia), Begoña Landaburu Azcue (Bilbao), Elvira Echevarria Goicoechea (Zumaia), Pastora Inchausti Susarregui (Rentería), Jesusa Unzalu Eguidazu (Múgica Olaeta), Victoriana Egüés Saizar (Tolosa), María Blanca Ganchegui Alcorta (Tolosa) y Benita Izaguirre Zabalegui (Hernani), Teodora Jiménez (Xavier). Luego seguirían muchas más.

Las misioneras vascas asisten a la primera misa tras cuatro años.