Gaiak

Contra la banalización del feminismo

La palabra ‘feminista’ ha pasado de ser un insulto a constituir una identidad de masas. Nadie se atreve a declararse no feminista. La universalización del feminismo nos ha llevado a que todo el mundo muestre interés por la igualdad entre hombres y mujeres, sin especificar con qué hombres nos quieren equiparar. Así, el feminismo ha conocido el desbordamiento social: por primera vez, hay multitud de ‘feministas’, pero se articulan fuera del movimiento feminista. Se trata de una nueva realidad que debemos analizar y conceptualizar, ahora que la subjetividad feminista se ha vuelto una cuestión individual, parte de la identidad que no podemos discutirle a otra persona.

Mientras públicamente parece que se tolera el discurso feminista, se sigue obstaculizado la adopción de estructuras feministas que impidan el retroceso en los derechos de las mujeres. Se exige que cambiemos nuestras actitudes personales, pero se omite la necesidad de transformar las estructuras que nos llevan a ellas. Perderse en el discurso supone desaprovechar la oportunidad histórica de estar de moda y eludir crear las bases de una sociedad más justa que hagan efectivo, realmente, nuestro derecho a una vida libre de violencias.

Me preocupa que ese movimiento reaccionario venga disfrazado de libertad individual: que cada cual pueda aceptar o no ideas reaccionarias, porque sólo le compete a ella, dando lugar a un ‘feminismo regresivo’, mientras las mujeres tenemos la autoestima destrozada y el cuerpo traumatizado. Este libro me ha servido para articular mis malestares. Hubiera sido más fácil y me hubiera llevado menos tiempo señalar el machismo.

Siguiendo la praxis feminista del deber constructivo de nuestra crítica a los mandatos de género, he dedicado los últimos años a comprobar datos sobre hechos históricos relacionados con el feminismo y citas atribuidas a diferentes autoras. He puesto en valor el origen histórico del 8 de marzo, basado en las huelgas de trabajadoras rusas que consiguieron derrocar al zar y obtener el derecho al voto en cuatro días, dando origen a la Revolución Rusa de 1917, y sin relación alguna con el incendio de la fábrica de camisas de Nueva York del 25 (¡!) de marzo de 1911, el del “humo morado”, color utilizado por las sufragistas inglesas y estadounidenses desde años antes.

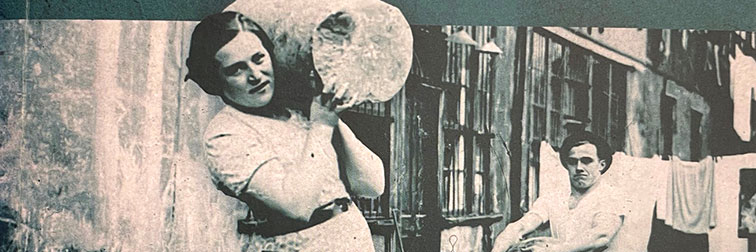

Mientras que la ONU fija el inicio del feminismo en Seneca Falls (1848), donde 67 mujeres y 32 hombres votaron por el sufragio universal, en la Revolución europea de 1830 socialistas y anarquistas ya exigían formación laboral y la liberación sexual de las mujeres. Sin embargo, relatar la historia del feminismo a través de esas olas obvia las luchas sociales por la liberación de las mujeres y, además, reduce la lucha feminista a Estados Unidos. El feminismo surge de las nefastas condiciones de vida de las mujeres bajo la democracia liberal, en el marco del sistema económico que trajo la revolución industrial: el capitalismo. Se unen, así, los dos pilares principales de la opresión de las mujeres. De hecho, las mujeres constituyeron la principal mano de obra de la Revolución Industrial, ya que estaban formadas como hilanderas. La primera película de los hermanos Lumière recoge la imagen de la época: una gran masa de mujeres trabajando en las fábricas, muchas veces, cargando con sus criaturas.

Durante la Revolución Francesa, fue La Marcha sobre Versalles (1789), que reunió a cuatro mil trabajadoras y campesinas, la que consiguió derrocar al rey de Francia. Casi cien años después, en 1869, ocho mil hilanderas de Lyon organizaron una huelga para reducir la jornada laboral a diez horas. Lo mismo sucedió durante el gobierno popular de la Comuna de París (1871): las mujeres se organizaron en órganos revolucionarios como el Comité de Vigilancia de las Ciudadanas o la Unión de Mujeres para la Defensa de París, desde donde defendieron la Comuna con armas, cuestión que les fue negada en la Revolución Francesa.

Las trabajadoras europeas no se unieron al movimiento sufragista, sino que integraron la causa del voto universal a la lucha obrera por el derecho al trabajo, mejora de las condiciones laborales y crítica a la institución del matrimonio. De hecho, las trabajadoras ya habían formado colectivos autónomos y sindicatos diferenciados, ante la expulsión de los trabajadores, que les consideraban competencia desleal, porque realizaban el mismo trabajo y su salario era mucho más bajo.

Discuto la pertinencia del relato de las olas, que surgió en un reportaje en 1968, porque no se corresponde con la realidad europea. No sólo el sufragio universal, sino también la despenalización del aborto en Europa no coincide con la pretendida 2ª ola de 1968. En Inglaterra se aprobó un año antes (1967), en España en 1937, pero en Portugal e Irlanda ha sido muy reciente (2007 y 2018, respectivamente).

En consecuencia, el objetivo de este libro es proponer una arena de movilización por una causa común: el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, frente a la reacción patriarcal que ya se está dando y evitando los peligros de la universalización del feminismo, para que no signifique la banalización de la lucha feminista. De esa manera, repaso las leyes españolas y francesas sobre violencias contra las mujeres. En efecto, el Consejo de Europa ha instado a ambos estados a revisar la consideración legal de agresión sexual.

A España se le exige que elimine la diferenciación legal entre agresión sexual y abuso sexual, que consiste en que la primera requiere de uso de violencia o intimidación, mientras que el abuso sexual se da cuando no media violencia ni intimidación. La diferencia de sanción es de hasta diez años de prisión. Este hecho ya fue discutido con grandes manifestaciones en 2018, cuando la Audiencia Provincial de Navarra consideró que la agresión sexual de cinco hombres a una joven en Sanfermines no se penaría como violación, sino como abuso sexual. Es la misma lógica que considera que la violencia sexualizada hacia la infancia es de menor importancia, al calificarla de abuso y no, de agresión.

A Francia se le obliga a que ponga fin a la práctica judicial francesa que permite rebajar la consideración de crimen a delito en casos de violencia sexual. En consecuencia, se calcula que entre el 60 y el 80% de los procedimientos penales por violación en Francia rebajan el castigo a los ataques de violencia sexualizada.

Al mismo tiempo, el relato mediático en Euskal Herria minimiza las violencias contra las mujeres. Por un lado, los medios merman la credibilidad de las denunciantes, a quienes acusan indirectamente de mentir al denunciar violencias sexualizadas, mediante la inclusión del término “presunta agresión” el doble de veces que cuando los denunciantes son hombres. Esta práctica periodística se ha multiplicado, precisamente, tras la aprobación de la Ley de Violencia de Género (2004).

Por otro lado, los medios evitan señalar a los hombres machistas como los responsables de las violencias que ejercen. Así, cuentan el número de mujeres cuya vida está protegida por la Ertzaintza, en lugar de señalar que ahora mismo son cinco mil los hombres en la CAV que están intentando asesinar a quienes han sido sus parejas y, por eso, la Ertzaintza debe evitar que incumplan las otras tantas órdenes de alejamiento que tienen adjudicadas.

He querido aprovechar este momento de euforia social hacia el feminismo, para redireccionar el debate hacia la necesidad de adoptar estructuras que eviten la derogación de los derechos conseguidos e impliquen el desarrollo de medidas destinadas a poner fin a las violencias contra las mujeres. Para que ser mujer no signifique tener una vida anulada, ni una muerte violenta. Exigir una vida que merezca la pena ser vivida es una reivindicación política: es el destino de nuestro futuro.