Gaiak

Ciudades y cambio climático: ¿avanzamos hacia la resiliencia?

RUIZ DE GOPEGI ARAMBURU, María

Aunque la crisis del Covid parece haber relegado a un segundo plano el resto de problemáticas globales, la emergencia climática sigue siendo uno de los mayores retos a los que debemos hacer frente con urgencia si queremos evitar consecuencias de gran trascendencia en un futuro no tan lejano.

De hecho, el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, por sus siglas en inglés) presenta los impactos esperados en caso de continuar con la tasa de calentamiento actual: pérdida de ecosistemas, incendios forestales, inundaciones, daños en zonas costeras, problemas de salud y reducciones en la disponibilidad de alimentos son sólo algunos ejemplos de los impactos cuya ocurrencia se considera muy probable para las próximas décadas. El informe recalca la diferencia en el grado de los impactos que van a tener lugar, dependiendo de si el incremento de la temperatura se limita a 1,5ºC o bien sigue su curso de aumento progresivo. No obstante, es un hecho que, en mayor o menor medida, esos impactos van a tener lugar; por lo que es imprescindible que nuestra sociedad, ecosistemas, el uso de la tierra o los sistemas de infraestructuras y producción adopten las medidas necesarias para afrontar los retos previstos. En este contexto, las ciudades tienen un papel fundamental.

Las zonas urbanas, caracterizadas por complejos sistemas de infraestructuras, bienes y servicios, así como por concentrar una gran cantidad de población (el 55% de la población mundial residía en zonas urbanas en 2018, y se prevé que la mayor parte del crecimiento demográfico futuro ocurra en las ciudades), son particularmente susceptibles de verse afectadas por los impactos climáticos en todos estos sectores interconectados. Según un reciente análisis de los impactos que afectarán a ciudades españolas, se prevé un aumento de inundaciones fluviales y pluviales a consecuencia de la saturación y daños en los sistemas de drenaje, afectaciones a las instalaciones de suministro energético y redes de transporte debidas a eventos meteorológicos extremos, o una pérdida de salud relacionada con el estrés térmico tanto en viviendas como en el espacio público, entre otros. Pero al mismo tiempo, por esa misma disponibilidad de recursos, servicios y capital social, las ciudades presentan un gran potencial para introducir modificaciones y adaptar su modelo de funcionamiento de forma que sean resilientes ante el reto del cambio climático.

Pero, ¿qué tal lo están haciendo las ciudades hasta ahora? ¿se están destinando los recursos y medios necesarios para que las acciones planeadas reduzcan los riesgos previstos? Para indagar sobre estos aspectos, Marta Olazabal del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) desarrolló un método para evaluar la “credibilidad” de los planes de adaptación de las ciudades, entendiéndola como la probabilidad de que las políticas de adaptación locales sean efectivas en la reducción de los impactos climáticos, e implementadas y sostenidas a largo plazo. La metodología contempla tres áreas principales, a su vez divididas en 7 componentes y 53 métricas. Las tres áreas son (i) credibilidad política y económica (recursos disponibles, apoyo social e institucional, etc.), (ii) credibilidad científica y técnica (es decir, si se han tenido en cuenta las evidencias científicas en el diseño de los planes, o si se han definido mecanismos para evaluar el progreso de su implementación), y (iii) legitimidad (considerando aspectos como la transparencia, la participación o la inclusión de grupos infrarrepresentados). Y, de acuerdo a un reciente estudio a gran escala realizado sobre las mayores ciudades costeras del mundo por Olazabal y Ruiz de Gopegui, aún falta mucho camino por recorrer.

En primer lugar, partiendo de la base de datos original, compuesta por las 136 mayores ciudades costeras portuarias (con más de un millón de habitantes) pertenecientes a 68 países de todo el mundo, sólo 59 contaban con planes de adaptación climática a escala local (a fecha de abril de 2019) (Fig. 1). De estas, la puntuación media es 20.4 sobre un total de 53 métricas de credibilidad analizadas. Sólo dos casos, los planes de Baltimore y Los Ángeles, obtienen una puntuación superior a 30, mientras que otros como Hong Kong, Singapur o Róterdam no alcanzan los 15 puntos. Los ámbitos en los que muchas ciudades mostraron un progreso significativo son la participación de la sociedad y otros actores interesados en los procesos de planificación, la concienciación de la población en cuanto a la problemática del cambio climático, así como la participación de las ciudades en redes internacionales de acción climática. Sin embargo, todavía no están asumidos por la mayoría de ellas aspectos como el carácter legislativo de los planes o la incorporación de mecanismos de seguimiento, evaluación y aprendizaje a partir de las acciones propuestas.

Figura 1 Ubicación de las 136 ciudades analizadas.

Fuente: Adaptado de Olazabal y Ruiz de Gopegi, 2021.

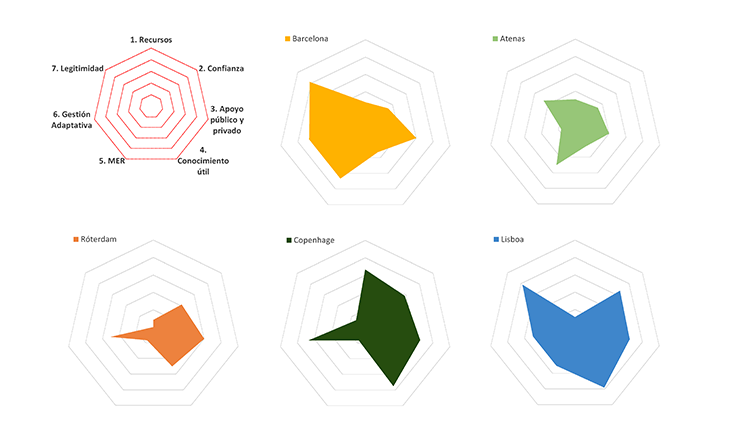

En la Figura 2 se representa mediante diagramas de araña el desempeño general de algunas de las ciudades estudiadas, reflejando las siete sub-áreas o componentes considerados. Una mayor sombra de color indica un mejor ejercicio de la ciudad en términos de su proceso de planificación de la adaptación. Por ejemplo, Barcelona y Lisboa destacan por un desempeño relativamente bueno en varios aspectos, pero especialmente en cuanto a legitimidad, ya que definen claramente los procesos de participación y de toma de decisiones seguidos en el proceso de creación de sus planes, al contrario que el resto de ciudades. Por otro lado, aunque la mayoría obtiene una baja puntuación respecto a los recursos, un ejemplo que podría servir como modelo es el Plan de Adaptación al Clima de Copenhague, ya que especifica claramente el presupuesto de cada una de las acciones propuestas, está financiado con recursos propios y asegura parcialmente el financiamiento de su implementación. Róterdam y Atenas muestran un mayor margen de mejora, aunque la ciudad holandesa destaca por ser una de las pocas que tiene en cuenta proyecciones socioeconómicos en su análisis de riesgos climáticos, comparando incluso dos posibles escenarios futuros: uno con crecimiento de población y economía, y otro en el que la población se reduce y la economía apenas crece.

Figura 2 Resultados del análisis realizado para algunas de las ciudades incluidas en el estudio, de acuerdo

a las diferentes áreas consideradas. Fuente: Adaptado de Olazabal y Ruiz de Gopegi, 2021.

En el caso de las ciudades españolas, otro reciente estudio llevado a cabo por Marta Olazabal y Elisa Sainz de Murieta ofrecía resultados similares: de las 54 ciudades analizadas, sólo 11 contaban con políticas de adaptación climática (en el caso de las capitales vascas, Donostia y Gasteiz cuentan con planificación específica para la adaptación, pero no así la ciudad de Bilbao). Y al igual que en el estudio a nivel global, las áreas con mayor margen de mejora son la legislación y carácter normativo (no existe una normativa que obligue a las ciudades al establecimiento de planes de adaptación, y los propios planes tampoco son vinculantes); junto con los mecanismos de aprendizaje o la integración del conocimiento científico, ya que aunque muchos planes incorporan análisis de riesgos climáticos basados en proyecciones científicas, muchos no indican qué criterios específicos guiaron el diseño y selección de las acciones propuestas, por lo que no está claro hasta qué punto las decisiones finales fueron guiadas por los análisis realizados previamente o por otros intereses económicos o estratégicos.

En resumen, de acuerdo a los últimos estudios realizados sobre los planes de adaptación climática en curso, no parece probable que estos esfuerzos tengan capacidad de reducir de manera considerable la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia o mantener la acción climática a largo plazo. Asimismo, aún habría que comprobar en qué medida estos planes efectivamente se traducen en acciones implementadas y resultados concretos de adaptación climática. A pesar de ello, este tipo de análisis son de gran utilidad para identificar las principales áreas de acción sobre las que deberían trabajar las ciudades, y priorizar los aspectos más urgentes. Además, un aspecto muy positivo observado en estos análisis es que prácticamente todos los planes analizados, independientemente de la valoración obtenida en la evaluación, presentan ejemplos de buenas prácticas en diferentes ámbitos. Por tanto, la estrategia a futuro debe pasar por la cooperación y la transferencia de conocimientos entre ciudades, aprender unas de otras y avanzar de manera conjunta hacia un futuro mejor adaptado a los retos que se presenten.

Referencias:

Olazabal, M., Galarraga, I., Ford, J., Murieta, E. S. D., & Lesnikowski, A. (2019). Are local climate adaptation policies credible? A conceptual and operational assessment framework. International Journal of Urban Sustainable Development, 11(3), 277-296.

Olazabal, M., & Ruiz De Gopegui, M. (2020). ¿Para qué impactos climáticos se preparan las ciudades españolas? EKONOMIAZ. Revista Vasca de Economía, 97(01), 213-239.

Olazabal, M., & Ruiz De Gopegui, M. (2021). Adaptation planning in large cities is unlikely to be effective. Landscape and Urban Planning, 206, 103974.

Sanz, E., Olazabal, M., Murieta, E. S. de, Chiabai, A., Galarraga, I., Balbi, S., Vogel, L., Roman De Lara, M. V., & Markandya, A. (2019). Planificación de la adaptación al cambio climático en las ciudades españolas: Evaluando su sostenibilidad y efectividad a largo plazo (N.o 2019-X; BC3 Policy Briefings). BC3 Basque Centre for Climate Change. http://www.bc3research.org/policybriefings/2016-04/EN.html

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). New York: United Nations.

IPCC, 2018: Resumen para responsables de políticas. En: Calentamiento global de 1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza [Masson-Delmotte V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)].