Gaiak

La construcción de la ciudad contemporánea. Crecimiento demográfico, parcelación social y mentalidad urbana

La formación y la extensión del mundo urbano caracterizaron a la modernización social iniciada en el siglo XIX. La ciudad se convirtió en el poblamiento de referencia para la sociedad de masas, el de mayor capacidad de crecer y epicentro de los cambios sociales, técnicos y económicos.

Las ciudades contemporáneas nacidas en ese proceso fueron ciudades industriales o inducidas por los cambios industrializadores, si no tenían específicamente tal carácter. Presentan gran diversidad, con ciudades especializadas: propiamente industriales, financieras, comerciales, portuarias, mineras, turísticas, capitales administrativas, frecuentemente la combinación de dos o más de estos factores. No hay un único modelo en la construcción de la ciudad contemporánea, pero sí la concurrencia de circunstancias parecidas. Suelen presentar características comunes, por dar respuesta a problemáticas similares.

En primer lugar, fueron ciudades burguesas, pues los nuevos ordenamientos siguieron los criterios del nuevo grupo hegemónico. Hubo enclaves obreros, pero dentro las parcelaciones burguesas del mundo urbano. Empresarios, financieros o comerciantes constituyeron el ámbito social que encabezaba el mundo urbano nacido a impulsos de la industrialización.

Las nuevas ciudades alcanzaron en el periodo contemporáneo una gran capacidad de crecimiento, derribando murallas si las había, anexionando territorios de otras jurisdicciones, si era necesario. Era el efecto inducido del despegue industrial, capaz de atraer un flujo migratorio. No sólo había burgueses. Estaban los empleados, los obreros, quienes formaron el aluvión de gente que llegaba a ejercer diversos oficios…

La segmentación social forma parte característica de las ciudades contemporáneas,

acentuando las tendencias urbanas históricas.

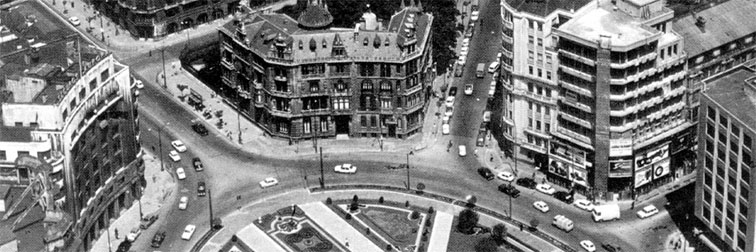

Bilbao experimentó una modernización urbana rápida, producida a fines del XIX y comienzos del XX. Arrancó del empuje industrial, precedido y acompañado por la explotación minera. Repercutía sobre una ciudad portuaria, con una población comercial bien asentada y una mentalidad y comportamientos burgueses, lo que le aseguraría elementos de continuidad. Pero el crecimiento, súbito, fue muy rápido, por lo que hubo también una nítida ruptura. El momento álgido del crecimiento se sitúa en el último tercio del siglo XIX, cuando la población se cuatriplicó, al pasar de 18.000 habitantes a 83.000 entre 1860 y 1900, comenzando un despegue que continuó en el primer tercio del XX, pues en 1930 llegaría a 162.000.

La segmentación social forma parte característica de las ciudades contemporáneas, acentuando las tendencias urbanas históricas. Cada grupo tendrá su sitio en la parcelación social del espacio urbano que se estrenó en el siglo XIX, sean las zonas residenciales a veces alejadas del enclave urbano, los espacios de las clases medias en el centro y ensanche de la ciudad o los barrios obreros que se alzan en la periférica.

En las últimas décadas del XIX Bilbao salió del angosto recinto histórico. Siguió siendo una ciudad de reducidas dimensiones, pero presentó una acusada fragmentación social, entre los barrios de las clases medias -parte del Casco Viejo y el Ensanche-, los “barrios altos” de impronta obrera y los edificios residenciales del entorno de la villa, antes de que se produjera el desplazamiento de las clases altas a Getxo. Si se añade el asentamiento obrero en la margen izquierda de la ría se completa un panorama caracterizado por la segmentación de espacios sociales.

Las ciudades contemporáneas se dotaron de infraestructuras complejas. Las modernizaron con equipamiento de diverso tipo, desde los dedicados a la educación a al transporte, pasando por el abastecimiento de aguas, la eliminación de residuos o (ya en el siglo XX) los espacios dedicados al ocio, los salones cinematográficos y las áreas dedicadas a espectáculos deportivos.

Buena parte de los nuevos equipamientos serían de factura industrial, funcionamiento mecánico y utilidad colectiva. A las fuentes diseminadas por la ciudad sucederían las distribuciones de agua en los domicilios, llevadas por conductos elaborados con nuevos materiales, como sucedería en Bilbao a fines del XIX. Si las farolas de reverbero, dotadas con su ración de aceite, fueron celebradas a comienzos de ese siglo como una novedad, vendría después el alumbrado público que quemaba gas producido en una instalación fabril y distribuido por tubos soterrados que recorrían toda la ciudad; después llegaría la electricidad.

Los servicios colectivos se convirtieron en el santo y seña del progreso urbano. Los tranvías “de sangre”, arrastrados por caballerías, evocan hoy una modernidad rudimentaria, pero la aparición de este sistema de transporte urbano -en el País Vasco después de la última guerra carlista- constituyó una novedad revolucionaria, por representar el progreso, que en último término quedó equiparado a la llegada del tranvía eléctrico en los años noventa. Y, por entonces, se creaba la primera red telefónica, consumando el proceso iniciado con la instalación del telégrafo a mediados del XIX, el que hizo posible la llegada de noticias y facilitó los mensajes comerciales.

Tales equipamientos colectivos encarnarían el progreso urbano. Como la construcción de nuevas escuelas, la aparición de estaciones ferroviarias y la red de ferrocarriles, que crearon una red de ciudades.

La modernización urbana implicó también un cambio en las mentalidades. Por lo común, la ciudad contemporánea se sintió la encarnación del progreso. El mundo rural seguiría siendo motivo de idealizaciones románticas, pero las relaciones urbanas, la vida de la ciudad, motivarían reflexiones. El orgullo de Bilbao quedaba caracterizado por Unamuno como jactancia del nuevo rico, con la idea de que “fuera de Bilbao apenas hay cosa que valga” pese a las carencias culturales. En la expresión del pintor Guiard: “la civilización llega hasta donde llega la marea” (es decir, hasta Bilbao).

| Manuel Montero: Construcción de la ciudad contemporánea. Infraestructuras, sociedad y espacios urbanos, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2020, 329 p. |

Esta confianza urbana tiene su explicación: las ciudades se sienten singulares, con sólida personalidad y sin parangón. Sin embargo, la ciudad contemporánea se ajusta a determinados parámetros que las igualan. Tiene rasgos propios pero compartidos, problemáticas y soluciones comunes, las asociadas al crecimiento, la división entre el centro y la periferia, la aparición de barrios, el hacinamiento o el deterioro medioambiental que acompañaría a la industrialización.

En la ciudad contemporánea se asentaron mentalidades urbanas diversas, a veces enfrentadas. Su interrelación, y eventualmente tensiones, condicionan la evolución del mundo urbano, que no es un producto mecánico de inversiones, planificaciones e impulsos demográficos. La manera en que se entiende la ciudad tuvo influencia en tal desarrollo. A veces los imaginarios se sucedieron de forma acumulativa: una ciudad para una élite, una periferia suburbial marginada, la población de las clases medias, la planificación de los ámbitos burgueses y el crecimiento descontrolado de los barrios, la imagen de una ciudad integrada frente a la de una ciudad fragmentada en distintos ámbitos.

Pese a las discrepancias y las tensiones, puede percibirse con frecuencia la emergencia de una identidad urbana específica, la creencia en una personalidad propia, con su carácter privativo, construyéndose una suerte de identidad urbana sobre la que reposa una construcción social que genera las adhesiones. Sucedió así en Bilbao.

José María Salaverria tenía una interpretación sobre esta idiosincrasia local que era compartida por amplios sectores. En su planteamiento las minas y las fábricas habían sido el origen de la prosperidad de Bilbao, pero no habían sido flor de un día, pues lo fundamental era “el espíritu emprendedor” de los bilbaínos, herencia del pasado comercial y garantía del futuro: “morirán las minas, pero nacerán nuevas fuentes de riqueza”. Gracias a tal espíritu Bilbao se había convertido en una gran ciudad y lo seguiría siendo, pero entendía que existían las raíces históricas de Bilbao, lo que implicaba una continuidad entre el pasado, el presente y el futuro.