Gaiak

El ídolo de Miqueldi. Un “cisne negro” arqueológico

Estas semanas hemos asistido a la explosión del interés mediático y social sobre la historia antigua prerromana de Navarra y del País Vasco, tras la difusión del hallazgo de la "mano de Irulegui" conteniendo al menos un término de la lengua vascónica que se considera emparentado con el euskera actual. Es un asunto muy complejo y debe dejarse trabajar a los arqueólogos y especialistas, dejando fuera a los tertulianos.

Lo cierto es que en estas tierras la historia ha sido un asunto con alto contenido político desde el Renacimiento, pues nuestras instituciones forales se han construido inicialmente en base a relatos e interpretaciones del pasado adecuados a los objetivos de prestigio buscados en aquellos momentos, incluso en contra de las evidencias históricas y hasta negando la realidad de los hallazgos si estos contradecían la versión "oficial".

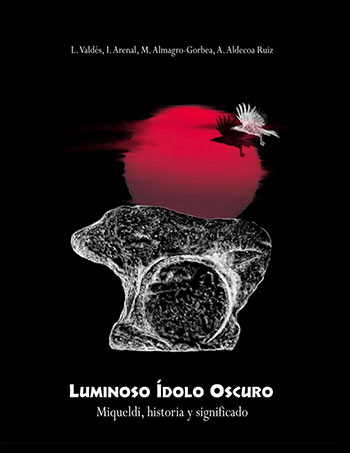

En obra "Luminoso ídolo oscuro. Miqueldi, historia y significado”, el primer estudio arqueológico e interpretación de la escultura zoomorfa de San Vicente de Mikeldi, también nos hemos interesado por su historiografía, ya que se trataba de un ídolo de la Edad del Hierro incómodo para el poder foral de los siglos XVII a XIX, pues implicaba una historia que difería de la entonces tenida por oficial. En las siguientes líneas voy a intentar explicar la causa, a mi juicio, por la que sucedió esto.

La historia del Mikeldi, a efectos de su conocimiento público, comienza en 1634, con la publicación del libro de Gonzalo de Otálora "Micrología geográfica del asiento de la noble Merindad de Durango por su ámbito y circunferencia”, editado curiosamente en Sevilla y no en Bilbao, con una tirada cortísima, por lo que ahora apenas quedan ejemplares de aquella edición.

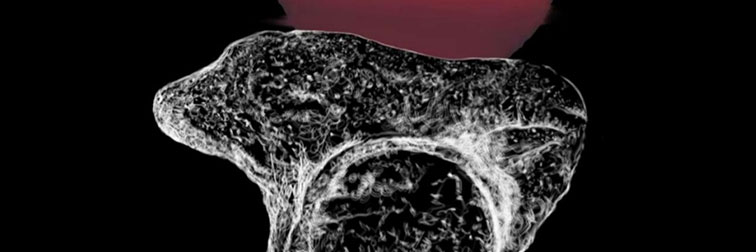

El libro contiene la primera descripción de la escultura del animal "con un globo entre los pies”, en el que están “tallados caracteres notables y no entendidos", y se afirma que se la tiene "por ídolo". La obra contiene cuatro partes: la primera es una versión "duranguesa" de la historia del origen del Señorío de Vizcaya que señala como personaje clave a Sancho Esteguiz, conde de Durango, y no al mítico Jaun Zuría, primer Señor. La segunda es una descripción de las villas y la comarca del Duranguesado. La tercera es un relato del patrimonio histórico y religioso existente. Y la cuarta es una descripción del medio ambiente de la comarca. Tratándose de un libro de 1634, es realmente moderno para su época.

Tras la publicación del libro por Otálora, pasan 144 años de silencio. Para tratarse de un asunto histórico vizcaíno es algo sorprendente: ni una línea, ni un comentario, ni nadie ni de dentro ni de fuera queriendo hablar de la escultura, como si no existiera. Este "atronador" silencio de casi siglo y medio cesa en 1778 cuando el agustino padre Flórez pública en uno de los tomos de su obra "Hispania Sagrada" un comentario sobre el ídolo y el origen que le atribuye. Flórez considera que es obra de los cartagineses cuando invadieron el territorio vizcaíno.

Su afirmación es un auténtico desafío contra los intereses de la Vizcaya foral: pretender que lesos extranjeros llegaron a esta tierra y la dominaron implicaba que la misma dejó de estar en posesión de los vizcaínos. Algo que tenía entonces tremendas consecuencias políticas. Ozaeta y Larramendi y otros escritores locales salieron en tromba contra el agustino.

Pero como ir entonces contra Flórez era muy difícil, dado que se trataba de un religioso de elevadísimo prestigio intelectual y muy bien visto en la Corte, las tintas se cargaron contra Otálora, el primero que mencionó la existencia de la escultura, algo mucho más fácil pues había muerto un siglo antes. Se le descalificó, se le negaron sus méritos, se burlaron de sus conocimientos y se le hizo caer en el olvido a quien había sido en vida repetidas veces alcalde de Durango, representante en las Juntas Generales de Guernica y en el Regimiento de Vizcaya y capitán de las tropas de Durango en la defensa de la costa vizcaína contra los enemigos de la Corona.

Igualmente se atacó la propia escultura, asegurando de que se trata de un "mochigote" o de un boceto decorativo medieval carente de cualquier interés. Para propiciar su desaparición se la mantuvo en total abandono, derribada, utilizada para pasar un ribazo, y luego semienterrada, rodeada de vegetación y al borde de un camino carretero donde las ruedas de los carros la rozaban.

En la centuria siguiente la mayoría de los eruditos locales siguieron mostrando su rechazo y desinterés sobre el ídolo como si su simple existencia fuera una anécdota o una curiosidad. Prácticamente solo los miembros de la Real Academia de la Historia comprendieron en aquellos días su importancia y propiciaron la reedición de la obra de Otálora para que la escultura fuera conocida.

En 1864 el editor bilbaíno Juan Delmas, un hombre culto y sin prejuicios, realizó una visita a Durango para ver el ídolo, del que había oído hablar, acompañado del cronista oficial del Señorío, Antonio de Trueba. Lo encontraron con cierta dificultad, arrumbado y cubierto de tierra y zarzas y ordenaron descubrirlo. Trueba, en principio, mostró desprecio hacia la calidad de la escultura, dudando de su posible importancia y la denominó burdo "mamarracho". Pero Delmas apreció su interés histórico y su valor cultural. Al final Trueba decidió rectificar su rechazo y ambos solicitaron al alcalde de Durango que la amparase.

En una clara demostración de la fobia ideológica que existía contra la escultura, la dueña del terreno, Saturnina de Isusi ordenó que volviera "a ser enterrada" porque, según manifestó, "su mera existencia es un padrón de ignominia para Durango". Parece que era perfectamente consciente de las implicaciones que suponía tener en Durango un ídolo precristiano.

¿Por qué este rechazo a la escultura desde 1634? Su simple presencia ponía en cuestión todo el entramado de mitos político-religiosos de aquella sociedad, heredera ideológica del Antiguo Régimen, y evidenciaba la falsedad de la historia antigua de Vizcaya defendida oficialmente (y de rebote la de las otras dos provincias vascas), pues era un relato creado para justificar el régimen foral en la Corte.

El problema era que los carietes o caristios, que crearon escultura en el siglo III o II a.C., lo mismo que sus vecinos los várdulos y los autrigones, no eran pueblos vascones, sino de cultura y lengua indoeuropeas celtas, algo que cambió unos siglos más tarde con la vasconización poblacional y lingüística del territorio en la antigüedad tardía, por los movimientos de los vascones al desaparecer el control efectivo romano del área vasca y navarra a ambos lados de los Pirineos.

Hechos desconocidos, que se habían ignorado desde el Renacimiento sustituyéndolos por una falsificación histórica (una práctica común en aquellos tiempos en numerosos reinos). La razón fueron los intereses políticos del Señorío de Vizcaya tras la aprobación en 1526 del Fuero Nuevo.

El pasado inventado se fabuló para ofrecer de una base histórica que justificara el reconocimiento por la Corona del presunto carácter inmemorial de los fueros, de la hidalguía universal de los habitantes del territorio, de su limpieza de sangre y de la antigüedad de los vizcaínos habitando el mismo solar. Eran todas ficciones.

Se utilizaron los mitos del Tubalismo, que implicaba la adoración por los vizcaínos del Dios único antes de Cristo; de su antigüedad bíblica habitando desde siempre en el mismo territorio; de su presencia inmemorial ("los vascos no datamos") en un solar nunca hollado por pueblos invasores, no como el resto de la península; y del vasco cantabrismo, mito necesario para dar una explicación al sorprendente fracaso de la poderosa Roma en dominar las tierras vizcaínas.

Todas ellas fábulas que se han admitido como hechos desde el siglo XVI hasta casi finales del XIX, por resultar muy agradables para la autoestima individual y de grupo. La presencia del ídolo ponía todas las fabulas en cuestión.

Los mitos fueron creídos y defendidos tanto por las personalidades y eruditos forales de todo cuño, como por los carlistas, los foralistas liberales, los conservadores dinásticos y finalmente por diversos movimientos patrióticos nacionalistas, herederos del ambiente ideológico de finales del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, aún hoy en día siguen apareciendo versiones descafeinadas de estos mitos en algunos debates, discursos y publicaciones.

La existencia del ídolo de Mikeldi, una escultura autóctona tallada en la arenisca local, no traída de otro lugar, y su relación con los cuatro centenares de esculturas zoomorfas del resto de España y Portugal, como los toros de Guisando o el verraco del puente de Salamanca, es la prueba arqueológica de que la historia prerromana vizcaína y la de su entorno fue diferente de la que han difundido los mitos desde el Renacimiento por interés político.

Por eso muchos eruditos locales ha preferido durante siglos pasar de puntillas sobre la existencia de la escultura, que para ellos nunca debiera haber existido.

La escultura puso muy nerviosa a mucha gente porque amenazaba su discurso político y dejaba el mismo en evidencia. Por ello se intentó propiciar su desaparición por abandono y deterioro y, si tal no fuera posible, que fuera olvidada e ignorada.

"Luminoso ídolo oscuro. Miqueldi, historia y significado”.

Descargar el libro.

El ídolo es un auténtico "unicum" histórico: un verraco con un disco entre las patas y signos grabados su lado derecho en un alfabeto, desconocido para Otálora en 1634. Posiblemente el primer texto epigráfico vizcaíno.

Afortunadamente pese a tantas asechanzas la escultura ha pervivido y ha llegado hasta nosotros. En 1896, el alcalde de Durango José Larrañaga, un hombre más decidido que los anteriores regidores, ordena que la escultura se sea puesta en pie. En 1919 Justo Larrañaga, hijo del anterior, funda con José Patricio Ortueta una compañía de tornillería y compran los terrenos donde está ubicado el Mikeldi, convirtiéndose en propietarios de la escultura.

Precisamente en aquellos días la Diputación Provincial de Vizcaya estaba buscando piezas relevantes para el futuro Museo Arqueológico Provincial que quería crear en Bilbao y ordenó al escritor vasco Federico Belausteguigoitia, casualmente cuñado de José Patricio Ortueta, que gestionara el posible traslado de la escultura de Durango a Bilbao para ser expuesta en el Museo.

José Patricio Ortueta, educado en Francia era un hombre con educación superior y comprensión del interés de los bienes culturales, y aceptó sin dudarlo la petición de su cuñado, convenciendo también a Justo Larrañaga para que la escultura fuera trasladada, como depósito de sus propietarios, al futuro museo de Bilbao.

Finalmente, en 1921 se inauguró el Museo Arqueológico de Bilbao y el Mikeldi se convirtió en su pieza arqueológica más relevante, y casi en su símbolo. Primero se expuso en el patio del claustro, bajo techo acristalado, y luego en una sala del interior del edificio. A finales de los años 60 del siglo XX fue vuelto a llevar al patio del claustro, esta vez al descubierto, rodeado de césped y sufriendo las humedades, la lluvia y los cambios de temperatura, amén de la entonces fortísima contaminación del aire bilbaíno. En 1983 la escultura soportó los efectos de las inundaciones de agosto, quedando sumergida bajo las aguas.

Pese a todos estos repetidos maltratos seculares el antiguo ídolo ha sobrevivido. De ello, se deduce, si se me permiten la broma, que la divinidad que representa la escultura debe seguir siendo "muy poderosa".

Hoy la escultura se encuentra embalada mientras se realizan obras de reforma del “Euskal Museoa - Museo Vasco” de Bilbao. Esperemos que consigan dar a nuestro ídolo, un auténtico “cisne negro” arqueológico, el lugar protegido y relevante que merece.