Gaiak

Las mujeres vascas y sus ciclos de vida en la Baja Edad Media

En las siguientes líneas, se retratan de manera resumida los ciclos vitales que atravesaban las mujeres vascas durante el Bajomedievo y se analiza cómo ese recorrido suponía un modelaje de la posición que ocupaban en la jerarquía familiar. Todo ello es una síntesis de una parte del libro, recientemente publicado, Las mujeres vascas durante la Baja Edad Media. Vida familiar, capacidades jurídicas, roles sociales y trabajo, fruto de una tesis doctoral. Se reflexiona sobre algunas generalidades, tratando de dar una visión globalizadora, por lo cual, debe tenerse presente la diversidad de maneras de ser mujer que existieron en aquel tiempo. En efecto, pues no fue igual pertenecer a una familia de la nobleza, a un linaje de mercaderes o a una célula campesina; ni tampoco ser cristiana o judía, o seglar o religiosa. De ahí la necesidad de hablar de mujeres en plural.

Las mujeres vascas durante la Baja Edad Media.

Menores y solteras

En la Edad Media, la soltería supuso para la mayor parte de mujeres y hombres un estado de dependencia respecto a su familia. Mientras eran menores, estaban sometidos a la potestad de sus progenitores, quedando su desobediencia sancionada legalmente. A los menores carentes de padre o madre se les asignaba un pariente cercano como tutor y, a partir de los 14 años, se les reconocía el derecho de poder elegirlo. La mayoría de edad y la adquisición de autonomía personal se alcanzaba con el cumplimiento de los 25 años. Ese requisito era firme para las mujeres, mientras que los varones podían liberarse antes de la patria potestad, siempre que se casasen y viviesen fuera del hogar paterno.

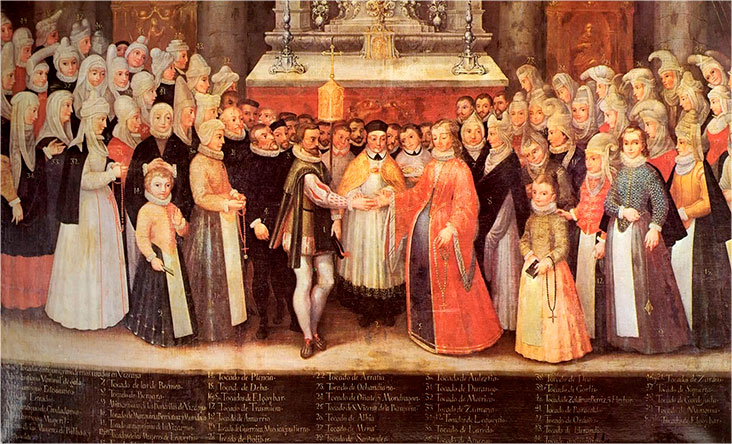

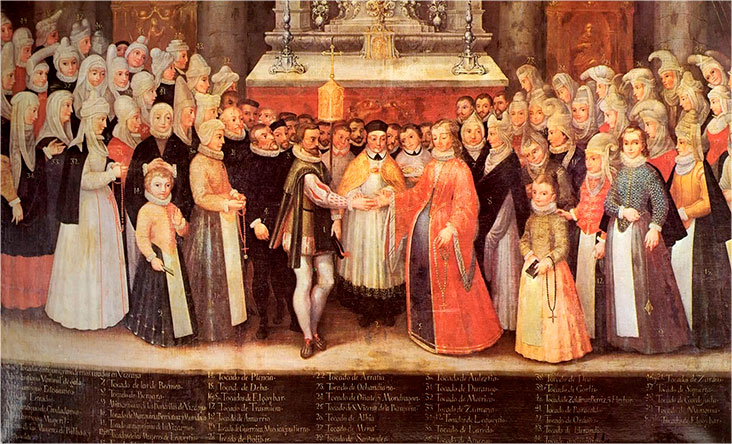

El abandono de ese estadio comenzaba con la entrada en el mercado matrimonial, sobre los 18 años en las mujeres y rondando la veintena en los hombres. Las es se concertaban entre familias de similar estatus económico y honorífico, a través de una serie de negociaciones con las que se buscaba aumentar el patrimonio y las redes de influencia de la casa, sin que los contrayentes mediasen en las decisiones. En efecto, no eran pocas las normativas que castigaban con la pérdida de la herencia a los jóvenes casaderos que contravenían las decisiones familiares. Pese a ello, con anterioridad a la instauración definitiva del matrimonio canónico en el Concilio de Trento (siglo XVI), algunas parejas enamoradas sortearon los acuerdos familiares, gracias al reconocimiento legal otorgado a los matrimonios clandestinos y raptos consentidos; prácticas frecuentes, aunque reiteradamente penadas en la legislación sinodal y municipal.

Con ocasión de la boda, novios y novias recibían de mano de sus familias un conjunto de bienes en forma de donación matrimonial, que les permitía adquirir mayores márgenes de protagonismo en la familia y la sociedad. Fue corriente que los hombres recibieran una casa y las mujeres una dote en metálico; aunque a veces esto se invertía. La cuantía de las prestaciones variaba en función de numerosos factores como: el estatus de la casa originaria, su situación económica, el número de hijos, la posición del donatario en el orden de hermanos…

De manera que, el paso al matrimonio llevó aparejadas las mismas consecuencias para todas las mujeres. Mientras algunas resultaron sucesoras de la casa familiar, otras recibieron una dote de distinto importe y se casaron con hombres de un estatus acorde a dicha cuantía, y otras destinaron su dote a entrar en un convento y profesar como monjas. Además, hubo una serie de hombres y mujeres quedaron “apartadas” de la herencia, y que, generalmente, se vieron obligados a permanecer en la casa paterna en calidad de célibes a lo largo de su vida. Algunos segundones lograron emanciparse emprendiendo carreras profesionales o políticas. En el caso de las mujeres, el servicio doméstico y otras actividades laborales escasamente remuneradas constituyeron una de las posibles vías para conseguir una dote con la que emanciparse, junto con la vía del amancebamiento con hombres solteros.

Con ocasión de la boda, novios y novias recibían de mano de sus familias un conjunto de bienes en forma de

donación matrimonial, que les permitía adquirir mayores márgenes de protagonismo en la familia y la sociedad.

Mujeres casadas

Desde el siglo XII, la Iglesia fue paulatinte institucionalizando el matrimonio canónico y las es pasaron a ser un sacramento. Las obligaciones que se presuponían a los cónyuges eran la monogamia y la fidelidad, el débito conyugal y hacer “vida maridable” hasta la disolución del matrimonio por muerte de uno de ellos. No obstante, en las fuentes hay referencias a separaciones realizadas por común acuerdo de la pareja, supuesto en el que había que ser cuidadoso, para no incurrir en los delitos de adulterio o bigamia.

La adquisición del estatuto de casadas elevaba la posición de las mujeres, debido al aumento de su capacidad patrimonial gracias a las donaciones matrimoniales recibidas, la asunción del rol reproductor legitimado a ojos de la Iglesia y la adquisición de nuevas responsabilidades por su posición central, junto al marido, en el gobierno de la célula doméstica.

Sin embargo, las relaciones conyugales eran asimétricas. El marido poseía derechos para la dirección de la familia, a los cuales correspondía una posición subordinada de la mujer. La potestad del esposo incluía la llamada “marital corrección”, facultad para corregir el comportamiento de la esposa mediante presiones psicológicas o castigos corporales, si lo creía conveniente. La supremacía del hombre se constata con claridad en las fuentes, que apelan, por ejemplo, a la necesidad de que las mujeres dispusieran de licencia marital para realizar contratos o acudir a juicio. No obstante, hay indicios de que era el consenso y no el autoritarismo el eje conductor habitual de la relación entre esposos. La educación de los hijos, la organización de la vida doméstica o la búsqueda de bienestar eran tareas compartidas. Además, las mujeres tenían una autoridad complementaria a la del marido en cuanto a la administración de la hacienda a través de compraventas o arrendamientos, así como sobre las decisiones concernientes a la política matrimonial de los hijos y la elección del sucesor.

El gobierno de las casas se organizaba en cada generación torno a un matrimonio principal, el señor y la señora dueños del patrimonio raíz familiar. Los hijos y el resto de parientes colaterales que habitaban en la casa, así como los criados y apaniaguados, se situaban en una posición de dependencia respecto a ellos. De manera que, la etxekoandre poseía una autoridad superior al resto de miembros del grupo. Algo que podía reforzarse cuando ella era sucesora del solar, pudiendo transmitir el apellido, asociado a la casa, a algunos descendientes. En paralelo, debe tenerse en cuenta que las unidades domésticas se enmarcaban en redes parentales y clientelares compuestas por células jerarquizadas entre sí, en función de su estatus patrimonial y honorífico. Y así, también muchas mujeres situadas en la cúspide estamental superaron en autoridad a hombres de linajes subordinados, creando contradicciones respecto a la idea que las concebía como seres sexuados e inferiores.

La adquisición del estatuto de casadas elevaba la posición de las mujeres,

debido al aumento de su capacidad patrimonial gracias a las donaciones matrimoniales recibidas.

Las viudas

Al enviudar era cuando se hacían más visibles las facultades femeninas. La autonomía de las mujeres se ampliaba y adquirían plena capacidad decisoria para administrar su patrimonio, ejercer la tutoría de sus hijos y distribuir entre ellos la herencia. Eso sucedía cuando ellas quedaban como cabezas de familia, usufructuarias del legado marital y señoras regentes de la casa. Y, aún después de traspasar la titularidad de la casa al hijo o hija sucesor, podían seguir teniendo una consideración relevante en la jerarquía de parentesco, formando parte de los consejos tutelares de los nietos o siendo consultadas acerca de la política matrimonial.

Sin embargo, no todas las viudas disfrutaron de esas condiciones materiales favorables. Muchas tuvieron que despojarse de los bienes del esposo, cuando él lo había ordenado en su testamento, conservando únicamente la dote que años atrás habían aportado al matrimonio y sufriendo un empeoramiento en su estatus económico. Ello propició la construcción de la imagen de la viuda pobre e indefensa, que desató la compasión de convecinos y legisladores.

Asimismo, deben indicarse ciertas diferencias que las viudas, por su condición de género, soportaron respecto a sus homónimos masculinos. Una de las discriminaciones que padecieron estuvo relacionada con la toma de segundas nupcias, pues, tanto las leyes como las disposiciones testamentarias del marido, sancionaban usualmente esa opción con la pérdida del usufructo sobre la herencia marital y de la tutoría de sus hijos e hijas.

Al enviudar la autonomía de las mujeres se ampliaba.

Este análisis pone de manifiesto que factores tan diversos como la edad, la condición civil, la capacidad patrimonial y el estatus estamental de cada mujer, demarcaban su posición en el seno de la familia. Sus facultades decisorias se modulaban a lo largo de los distintos estadios vitales, y muchas disponían de atribuciones y cuotas de autoridad suficientes para no ser consideradas sujetos subordinados a otros parientes. Aún y así, el patrón general que descrito, no puede hacer olvidar los múltiples matices que hacían coexistir a modelos de mujeres muy diversos en el País Vasco bajomedieval.