Gaiak

La caída: una respuesta de Camus a Sartre

INZAUGARAT, Javier Martín LOPEPÉ IRIART, Pedro Antonio

“Je ne crois pas en Dieu, c’est vrai. Mais je ne suis athée pour autant” (Le Monde)

Jean-Paul Sartre y Albert Camus se conocieron en junio de 1943. Su primer encuentro, según cuenta Simone de Beauvoir, fue en el estreno de la obra de Sartre “Las Moscas”. Camus caminó hasta Sartre y se presentó él mismo. Para entonces ya Camus era una figura pública, “El Extranjero” había sido publicado el año anterior y “El Mito de Sísifo” llevaba ya un par de meses en las librerías.

Sartre por su parte ya era conocido tanto por su activismo político como literario. Pero la relación entre ambos se agotó cuando ambas partes empezaron a evolucionar por caminos diferentes.

Tanto Camus como Sartre eran militantes de izquierda, pero el fin de la Segunda Guerra Mundial los colocó en lados opuestos. Sartre justificaba la violencia inherente a la revolución social y Camus se oponía a ella. Estas diferencias filosóficas mutaron en enfrentamiento político y en 1952 ambos autores rompieron relaciones y no volvieron a hablarse jamás.

Sartre sostenía que para revolucionar el orden de las sociedades humanas era obligatorio que ellos —como intelectuales— se ensuciaran las manos.

En teoría, la discordia entre Sartre y Camus era filosófica. Las preguntas sobre si la Historia lo era todo o era sólo un aspecto del destino humano, o sobre si la Moral era una esfera autónoma o si estaba inexorablemente ligada “al desenvolvimiento histórico y la vida colectiva”, formaron parte del duelo entre ambos autores. Pero, para el público en general, las diferencias se debatían en el campo de la política.

“No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”, escribió Camus en “El mito de Sísifo”. “Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía”. La sencilla respuesta que millones de seres humanos habían dado al problema existencialista negaba el valor de discutir el tema y apoyaba la teoría de Camus de que nada podía evitar el absurdo de la vida.

Camus tenía razón en algunas de sus críticas a Sartre pero su principal problema fue verlo como lo que era, un filósofo. Ambos escribieron grandes obras filosóficas y de ficción, pero el segundo lo era más que el primero ya que Sartre trabajaba en base a teorías y principios generales, tomando el absurdo como el comienzo de una obra que en cinco años (el tiempo entre “La Nausea” y “El ser y la nada”) exploró cómo las actividades humanas constituyen un mundo de significativo existencialismo brutal y sin sentido. Por su parte Camus era principalmente un novelista que estaba más cómodo describiendo situaciones concretas que descubriendo sus orígenes.

Sin embargo, es difícil verlos a ambos como seres tan diferentes. Mientras Sartre clamaba por un activismo que Camus criticaba fue este último quien arriesgó su vida al participar en la Resistencia Francesa. Casi al final de la ocupación Sartre se dedicó a publicar artículos, que en realidad fueron escritos por Simone de Beauvoir.

“Camus and Sartre: The story of a friendship and the quarrel that ended it” de Ronald Aronson.

En el nuevo libro del académico estadounidense Ronald Aronson, “Camus and Sartre: The story of a friendship and the quarrel that ended it”, el autor hace un gran trabajo reconstruyendo el desarrollo de la relación entre ambos, el cual es comparable con el choque de ideas entre Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Aronson correctamente deja ver la relación Camus-Sartre como lo que fue, una tragedia en la que cada lado estaba “medio en lo cierto y medio equivocado”. Y tras analizar los puntos de vista de ambos escritores concluye que una posición ideológica justa sería un híbrido entre ambas, aunque afirma que en su opinión la visión de Camus sería la más adecuada de ambas.

Diferencias filosóficas por un lado y políticas por otro separaron a Camus y Sartre, pero detalles descubiertos por Aronson revelan que tal vez la relación creció más allá del interés intelectual y que esta circunstancia apresuró la separación de los titanes literarios.

Sin embargo, hay un aspecto importante de Camus en el que, hasta donde sabemos, no se había reparado: la estrecha vinculación entre toda su obra y la de Sartre. Una vinculación que se inicia en 1938 (con las páginas que dedica un joven Camus a La Náusea en la sección cultural de un pequeño diario argelino de izquierda), y que, en contra de lo que cabría pensar, continuará después del rompimiento (como lo prueba de manera fehaciente, el hecho que algunos críticos entre ellos el propio Sartre, consideran la obra maestra de Camus: La caída). II. La caída: Continuación de la polémica Sartre-Camus

“Sur le pont, je passai derrière une forme penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguai une mince jeune femme, habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraiche et mouillée, á laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route, aprés une hésitation... J’avais déja parcouru une cinquantaine de mètres a peu près, lorsque j’entendis le bruit, qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d’un corps qui s’abat sur l’eau. Je m’ arrêtai net, mais sans me retourner, Presque aussitôt, j’entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s’éteignit brusquement”. (La chute)

El propósito de nuestro trabajo es demostrar que la polémica Sartre-Camus continuó en nuestra obra preferida La caída.

La amistad, la muerte, la memoria [...] Sobre todo, no vaya a creer usted que sus amigos le telefonearán todas las noches, como deberían hacerlo, para saber si no es precisamente ésa la noche en que usted decidió suicidarse, o sencillamente si no tiene usted necesidad de compañía, si no se dispone a salir. Pero no, si los amigos telefonean, tenga usted la seguridad de ello, lo hacen la noche en que usted no está solo y en que la vida le parece hermosa. Ellos más bien lo empujarán al suicidio, en virtud de lo que usted se debe a sí mismo, según ellos. ¡Qué el cielo nos guarde, querido señor, de que nuestros amigos nos coloquen demasiado alto¡ (La caída, página 30).

[...] Mire usted, me hablaron de un hombre cuyo amigo está preso, y él se acostaba todas las noches en el suelo para no gozar de una comodidad de que habían privado a aquel a quien él quería. ¿Quién querido señor, quien se acostará en el suelo por nosotros? ¿Si yo mismo soy capaz de hacerlo? Mire usted, quisiera ser capaz, seré capaz, si, un día todos seremos capaces de hacerlo y entonces nos salvaremos. Pero no es fácil, pues la amistad es distraída o, por lo menos, impotente. Lo que ella quiere, no puede realizarlo. Acaso, después de todo, lo que ocurre es que no lo quiere suficientemente, ¿no es así? Acaso no amemos suficientemente la vida. ¿Advirtió usted que sólo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¡Cómo queremos a los amigos que acaban de abandonarnos! ¿No le parece? ¡Cómo admiramos a los maestros que ya no hablan y que tienen la boca llena de tierra! El homenaje nace entonces con toda espontaneidad, ese homenaje que, tal vez, ellos habrían estado esperando que les rindiéramos durante toda su vida. Pero, ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y generosos con los muertos? La razón es sencilla. Con ellos no tenemos obligación alguna. Nos dejan en libertad, podemos dispones de nuestro tiempo, rendir el homenaje entre un cocktail y una cita galante; en suma, a ratos perdidos. Si nos obligaran a algo nos obligarían en la memoria, y lo cierto es que tenemos la memoria breve. No, en nuestros amigos, al que amamos es al muerto reciente, al muerto doloroso; es decir, nuestra emoción, o sea ¡a nosotros mismos en suma! (La caída, páginas 31-32). La sombra de la muerte

“No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”, escribió Camus en “El mito de Sísifo” (Ed. Losada).

Camus nos ha mostrado, en el mito de Sísifo que el hombre es capaz de reinventarse una moral al considerar la nobleza del esfuerzo humano por sí mismo, sin otro fin que si mismo, junto con la estoica aceptación de un valor a la vez impuesto y voluntariamente sostenido: el destino es asunto del hombre, a tratar entre hombres.

El aburrimiento [...] Conocí a un hombre que dedicó veinte años de su vida a una casquivana, a la que le sacrificó todo, las amistades, el trabajo, y hasta la decencia de su vida, y que una noche se dio cuenta de que nunca la había amado. Lo que ocurría es que se aburría; eso era todo. Se aburría, como la mayor parte de la gente. Entonces se había creado, a toda costa una vida de complicaciones y de dramas. ¡Es menester que pase algo en nuestras vidas! aquí tiene usted la explicación de la mayor parte de los compromisos humanos. Es menester que pase algo, aunque sea el sometimiento sin amor, aunque sea la guerra o la muerte. ¡Vivan, pues, los entierros! (La caída, página 35)

La servidumbre, el amor, el poder [...] Ya sé que no podemos prescindir de dominar o de que nos sirvan. Cada ser humano tiene necesidad de esclavos como el aire puro. Mandar es respirar. ¿También usted es de la misma opinión? Y hasta los más desheredados consiguen respirar. El último en la escala social tiene todavía a su cónyuge o a su hijo; si es soltero, a un perro. En suma, que lo esencial es poder enojarse sin que el otro tenga derecho a responder. “No se le responde al padre”. ¿Conoce usted la fórmula? En cierto sentido es bien singular, porque, ¿a quién habríamos de responder en este mundo, sino a los que amamos? Pero, en otro sentido es convincente. Alguien tiene que tener, al fin de cuentas, la última palabra. Porque a toda razón puede oponérsele otra, y así no se terminaría nunca. El poder, en cambio, lo decide todo terminantemente. Hemos tardado, pero al fin lo comprendimos. Por ejemplo, y usted debe de haberlo notado, nuestra vieja Europa filosofa por fin como es debido. Ya no decimos, como en épocas ingenuas: “Yo pienso así”, ¿Cuáles son sus objeciones?” Ahora hemos adquirido lucidez; reemplazamos el diálogo por el comunicado. “Nosotros decimos que ésta es la verdad. Vosotros siempre podréis discutirla. Eso no nos interesa. Pero, dentro de algunos años, la policía os mostrará que yo tengo razón.” (La caída, página 41). Esto es fácilmente comprobable, también, en la obra que hemos visto anoche Estado de sitio.

[...] Liberar al hombre de toda traba para luego comprometerlo prácticamente en una necesidad histórica es lo mismo que quitarle, en primer lugar, su razones de luchar para luego lanzarlo a cualquier partido a sola condición de que esté no tenga mas regla que la eficacia. Es entonces pasar, según la ley del nihilismo de la extrema libertad a la extrema necesidad; no es otra cosa sino dedicarse a fabricar esclavos. (Polémica Sartre-Camus, página 48).

[...] He dicho, para quienes quieran leerlo, que el que sólo cree en la historia se dirige hacia el terror y que el que no cree en ella en absoluto autoriza al terror. En él se dice que “existen dos clases de ineficacia: la de la abstención y la de la destrucción”; “dos suertes de impotencia: la del bien y la del mal”. Por fin, y especialmente, se demuestra en él que “negar la historia viene a ser lo mismo que negar lo real”, de la misma manera, ni más ni menos, “que se aleja de la realidad quien quiere considerar la historia como un todo que se basta a sí mismo” (Polémica Sastre- Camus, página 40)

“La caída” de Albert Camus (Ed. Losada).

Vergüenza, honor [...] En suma, para que yo viviera feliz era necesario que los seres que elegía no vivieran en modo alguno. Debían recibir vida, muy de cuando en cuando, de mi capricho ¡Ah, créame que en modo alguno me complazco en contarle todo esto! Cuando pienso en ese periodo de mi vida en el que exigía tanto sin dar nada yo mismo, en el que movilizaba a tantos seres para servirme de ellos, en que los ponía, por así decirlo, al hielo para tenerlos un día u otro a mano, de acuerdo como me conviniera, no sé en verdad como llamar al curioso sentimiento que me invade. ¿No será vergüenza? Dígame, querido compatriota, ¿no quema un poco la vergüenza? ¿Si? Entonces tal vez se trate de ella o de uno de esos ridículos sentimientos ligados al honor. En todo caso me parece que ese sentimiento no hubo ya de abandonarme desde aquella aventura que encontré en el centro de mi memoria y cuyo relato ya no puedo diferir por más tiempo, a pesar de mis digresiones y de los esfuerzos de una inventiva a la que espero haga usted justicia.La sombra del mal

Ciertamente, no fue un niño quien arranco a Clemence de su irrisoria virtud, sino una risa; una risa sencilla, franca, oída una tarde al atravesar un puente sobre el Sena y oída de nuevo la misma noche sobre su ventana y luego más tarde, y que le condujo al cabo de tres años a redescubrir en el corazón de su memoria el recuerdo punzante que no podemos de menos evocar aquí.

Comprendo que no tenemos todos los días la oportunidad de salvar a los que van a colgarse. Pero ¿quién de los que aquí estamos, decía Iván Karamazov, no ha querido matar a su padre?

Fondo de la cuestión I. The Heart of the matter (G. Greene) ¡Vaya, dejó de llover! Tenga usted la bondad de acompañarme hasta mi casa. Estoy cansado, extrañamente cansado. No por haber hablado, sino ante la sola idea de lo que todavía tengo que decir. ¡Vamos¡ Una pocas palabras bastaran para describir mi descubrimiento esencial. ¿Por qué decir más? Para que la estatua quede desnuda los bellos discursos deben volar. La cosa ocurrió así: aquella noche de noviembre, dos o tres años antes del atardecer en que creí oír unas carcajadas a mis espaldas, dirigiéndome a mi casa iba hacia la orilla izquierda del río por el puente Royal. Era la una de la madrugada. Caía una lluvia ligera, más bien una llovizna, que dispersaba a los raros transeúntes. Volvía yo de casa de una amiga, que seguramente ya dormía. Me sentía feliz en esa caminata, un poco embotado, con el cuerpo calmo, irrigado por una sangre tan dulce como la lluvia que caía. En el puente pasé por detrás de una forma inclinada sobre el parapeto, que parecía contemplar el río. Al acercarme distinguí a una joven delgada, vestida de negro. Entre los cabellos oscuros y el cuello del abrigo veía solo una nuca fresca y mojada a la que no fui insensible. Pero después de vacilar un instante proseguí mi camino. Al llegar al extremo del puente tomé por los muelles en dirección de Saint-Michel, donde vivía. Había recorrido ya unos cincuenta metros más o menos, cuando oí el ruido, que a pesar de la distancia me pareció formidable en el silencio nocturno, de un cuerpo que cae al agua. Me detuve de golpe pero sin volverme. Casi inmediatamente oí un grito que se repitió muchas veces y que fue bajando con el ruido hasta que se extinguió bruscamente. El silencio que sobrevino en la noche, de pronto coagulada, me pareció interminable. Quise correr y no me moví. Creo que temblaba de frió y de pavor. Me decía que era menester hacer algo enseguida y al propio tiempo sentía que una debilidad irresistible me invadía el cuerpo. He olvidado lo que pensé en aquel momento. “Demasiado tarde, demasiado lejos...”, o algo parecido. Me había quedado escuchando inmóvil. Luego, con pasitos menudos, me alejé bajo la lluvia. A nadie di aviso del incidente.

Pero ya hemos llegado. Esta es mi casa, mi refugio. ¿Mañana? Si, como usted quiera. Lo llevaré con mucho gusto a la isla de Marken. Verá el Zuyderzee. Nos encontraremos a las 11 en el México-City. ¿Cómo dice usted? ¿Aquella mujer? ¡Ah no se, verdaderamente no sé! (La caída, páginas 61, 62, 63)

Yo no he hecho más que señalar, y lo mantengo que en las revoluciones del siglo XX hay, entre otros elementos, una clara tentativa de divinización del hombre y este es el tema que he decidido especialmente aclarar (página 38 carta a Jean Paúl Sastre).

[...] Pues, al final y al cabo, si el hombre no tiene un fin que pueda elegirse de acuerdo con su valor, ¿Cómo puede la historia, desde ya, tener un sentido perceptible? Si en efecto tiene uno, ¿Por qué el hombre no haría suyo este fin? Y si así lo hace, ¿Cómo puede estar entonces en la terrible e incesante libertad de la que usted habla? Estas objeciones, que pueden ser desarrolladas, son, desde mi punto de vista considerables. (Polémica Sartre-Camus, página 46)

La religión, Dios, la libertad [...] Créame, las religiones se engañan desde el momento en que comienzan a hacer moral y a fulminar mandamientos. Dios no es necesario para crear la culpabilidad ni para castigar. Nuestros semejantes, ayudados por nosotros mismos, bastan para ello. El otro día hablaba usted del juicio final. Permítame que me ría respetuosamente de él. Lo espero a pie firme. Conocí algo peor: el juicio de los hombres. Para ellos no existen circunstancias atenuantes y hasta la buena intención la imputan al crimen. (La caída, páginas 93-94)

Albert Camus, El hombre rebelde, Losada, 1953.

[...] A decir verdad, sin la servidumbre no es posible llegar a una solución definitiva. Lo comprendí muy rápidamente. Antes yo tenía la libertad sólo en la boca. Cuando me desayunaba, yo la extendía sobre las rebanadas de pan, la masticaba todo el día y entonces, en medio de la gente, tenía yo un aliento deliciosamente refrescado por la libertad. Asestaba esta palabra maestra a quien quiera que me contradijera. La había puesto al servicio de mis deseos y de mi poder. La murmuraba en el lecho al oído adormecido de mis amigas y ella me ayudaba a plantarlas. La deslizaba... vaya, me excito y pierdo la medida. Después de todo, hube de hacer de la libertad un uso más desinteresado y hasta, juzgue usted mi ingenuidad, hube de defenderla dos o tres veces, sin llegar, claro ésta, a morir por ella; pero así y todo, corriendo algunos riesgos. Tiene que perdonarme esas imprudencias; no sabía lo que hacía. No sabía que la libertad no es una recompensa ni una condecoración que se celebra con champagne; ni tampoco un regalo, una capa de golosinas destinada a satisfacer la gula. ¡Oh, no! por el contrario, con ella uno es un vasallo de signo servicio y debe emprender una carrera total, solitaria, extenuante. Nada de champagne, nada de amigos que levanten sus copas y que nos miren con ternura. Esta uno solo en una lúgubre sala, solo en el banquillo, frente a los jueces, y solo para decidir frente a si mismo o frente al juicio de los otros. Al cabo de toda libertad hay una sentencia, Aquí tiene usted la razón de que la libertad sea una carga demasiado pesada. Sobre todo cuando uno tiene fiebre o pesares o no ama a nadie.

¡Ah, querido amigo, para quien está solo, sin dios y sin amo, el peso de los días es terrible! (La caída, páginas 111-112)

[...] Pero la historia, única razón y única regla, estaría divinizada y esto es, entonces, la abdicación de la rebelión frente a los que pretenden ser los sacerdotes y la Iglesia de esté dios (Polémica Sartre-Camus, página 49) [...]

Fondo de la cuestión II [...] Pero, claro está, usted no es de la policía, sería demasiado sencillo. ¿Cómo dice? ¡Ah, ya me parecía, mire usted! Ese extraño afecto que sentía por usted tenía su razón de ser. ¡De manera que ejerce en París la hermosa profesión de abogado! ¡Bien sabía yo que éramos de la misma raza! ¿No somos acaso todos parecidos? ¿No hablamos sin cesar y a nadie? ¿No nos hallamos siempre frente a las mismas preguntas, aunque sepamos de antemano las respuestas? Vamos, cuénteme usted, se lo ruego, lo que le ocurrió una noche en los muelles del Sena y cómo logró no arriesgar nunca su vida. Pronuncie usted mismo las palabras que, desde hace años, no han dejado de resonar en mis noches, que por fin oiré por su boca: “Oh, muchacha, vuelve a lanzarte otra vez al agua, para que yo tenga una segunda oportunidad de salvarnos los dos”. Una segunda vez, ¡ejem..., qué imprudencia! Supóngase usted, querido doctor, que se nos tomara la palabra. Habría que hacerlo. ¡Brr...! ¡El agua está tan fría! ¡Pero tranquilicémonos! Ahora es ya demasiado tarde, siempre será demasiado tarde. ¡Felizmente! (La caída, páginas 122-123).

Hay un “camino”, según Camus, de salvación —una difusa salvación—, que nada tiene que ver con la salvación cristiana: el papel que en otras obras camusianas juega la muerte, como liberadora del mal moral obrado en la vida —por ejemplo, en Les Justes—, aquí lo juega un reconocimiento ante sí mismo, cerrado a la trascendencia, de las propias faltas: una especie de auto absolución, sin Dios y sin premio. Por tanto, no sólo yerra en el contenido de la salvación, sino también en el modo: quien salva —según Camus— no es Dios —no puede serlo, pues rechaza reiteradamente su existencia—, sino el mismo hombre, coincidiendo en esto con otras concepciones ateas.

El autor, en varios momentos, proclama abiertamente su ateísmo por boca de Clamence, y una aversión no disimulada hacia la Iglesia, que le lleva a caricaturizar con sarcasmo sus instituciones y los Sacramentos —por ejemplo, la Confesión—; por otra parte, con cierta frecuencia deja caer alusiones y comparaciones entre la conducta ética de creyentes y no creyentes, dejando en mal lugar a aquéllos y permitiendo al lector que juzgue la moral cristiana como fuera de la realidad y tendente al fariseísmo.

[...] Nietzsche envidiaba públicamente a Stendhal su fórmula “La única excusa de Dios es que no existe” [...] Al estar privado de la voluntad divina, el mundo está privado igualmente unidad y finalidad. Por eso no se puede juzgar al mundo. Todo juicio de valor acerca del él lleva finalmente a la calumnia de la vida (El hombre rebelde, página 81) [...] En este mundo desembarazado de Dios y de los ídolos morales, el hombre ahora se halla solitario y sin amo [...] Desde el momento en que reconoce ue el hombre ya no cree en Dios, ni en la vida inmortal, se hace “responsable de todo lo que vive, de todo lo que, nacido del dolor, está destinado a sufrir de la vida [...] (L’homme révolté, página 85).

También podemos notar como en la obra de Lord Jim de Conrad encontramos puntos disímiles al momento de abordar una misma situación.

El final de “La caída”: ya es demasiado tarde, siempre será demasiado tarde. ¡Felizmente! es una respuesta al personaje de Conrad Lord Jim, para quien el sentido de su vida es tener una nueva oportunidad:

[...] No volvería a suceder. Aterrizó, en parte, sobre alguien, y cayó de través. Sintió como si todas las costillas del lado izquierdo se le hubiesen fracturado; luego rodó sobre sí mismo, y vio, en forma vaga, que el barco que acababa de abandonar se erguía sobre él, con la luz roja del costado ardiendo, grande, en la lluvia, como un fuego en el borde de una colina vista a través de la niebla.

Parecía más alto que una pared: se erguía como un risco sobre el bote... Tuve deseos de morir —exclamó— Imposible volver. Era como si hubiese saltado dentro de un pozo... En un agujero profundo y eterno.” (Lord Jim, páginas 102-103). III. Conclusiones

[...] Escúchame bien, imbécil. SI el tesoro tiene importancia, la vida humana no lo tiene. Está claro todo los que piensan como tú deben admitir este razonamiento y considerar que la vida no vale nada, ya que el dinero lo es todo. Entre tanto, yo he decidido ser lógico, y como tengo el poder, veréis lo que os costara la lógica. Exterminaré a los opositores y a la oposición. Si es necesario, empezaré por ti (Calígula).

Como Calígula, trata de hacer posible lo que no lo es.

Camus supo del purgatorio e incluso del infierno, al que le relegaron durante tanto tiempo la mayoría de los intelectuales franceses de la época. Reflexionó sobre el suicidio, el asesinato, la revolución y la rebelión, abominó de lo absoluto, cultivó la duda y anticipó que en lo sucesivo tendríamos que intentar conservar el mundo en vez de intentar cambiarlo. Definió un comportamiento y una actitud en vez de un credo.

Camus era un eterno convencido de que en política son los medios los que deben justificar el fin y no al revés. Notamos que Conrad al respecto tiene la misma opinión.

“Actúa como si la máxima de tu acción pudiera erigirse, por voluntad tuya, en ley universal de la naturaleza”. Ésa era la posición de Camus.

Sartre, su amigo, no se digna empuñar la pluma y hace el encargo a un tal Francis Jeanson, que no es más que una segunda espada. Luego lo hiere con sus frases cuando, tras la respuesta de Camus, se decide por fin a bajar a la arena. Con crueldad (“No me atrevo a proponerle que se remita a El ser y la nada, su lectura le parecería inútilmente difícil”) y con perfidia (“Es posible que haya sido usted pobre”). El texto de Sartre le deja sin voz, literalmente sin voz. Una palabra, en sus Cuadernos, sobre la “deslealtad” del antiguo “amigo”. Otra sobre su “pillería” de gran señor y hombre malvado que encarga a su mayordomo que le dé una paliza, como hizo el duque de Rohan con Voltaire. Otra más sobre esa “denuncia del hermano” que, años después, todavía le asfixia. Y luego, La caída, donde por fin responde, años más tarde y a través de la ficción, a través del retrato de Jean-Baptiste Clamence, el juez penitente que pone la palabra “libertad” al servicio de sus “deseos” y su “fuerza”. La nobleza de Camus. La bondad de Camus. La desesperación de un Camus que sólo quiere admirar, que siempre ha considerado que el ejercicio de la admiración era el equivalente a una estancia en el paraíso terrenal y que descubre, de pronto, la fuerza de un odio del que no entiende, de pronto y como siempre, ni los motivos ni lo que está verdaderamente en juego.

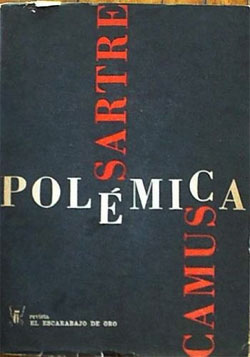

Polémica Sartre-Camus, Biblioteca de “El Escarabajo de Oro”.

Hay un trasfondo político en el asunto. Es Camus quien tiene razón; es Camus quien acierta; esta vez, están del lado de Camus el rigor y la valentía. Para decirlo en una palabra, o dos, es Sartre el que entonces inventa la terrible teoría de que no hay que desesperar al obrero inoculándole una dosis demasiado fuerte y mortal de verdad. Y es Camus el que, por el contrario, elabora los conceptos y las fórmulas con los que va a poder contar, en Europa en general y en Francia en particular, el antitotalitarismo de los años cincuenta y posteriores. Y, contra el socialismo cesariano, contra la raza despreciativa de los grandes duques de la Revolución, contra la idea misma de la Revolución y los paranoicos que se convierten en sus siervos, viva la humildad o, mejor aún, el espíritu de responsabilidad de quien comprende, como ya lo había dicho en La peste, que hay más cosas “admirables” que “despreciables” en los seres humanos y que, por tanto, es posible intentar cambiarlos pero sin correr el riesgo de romperlos. Existe un texto de Kojève que dice que, en el fondo, no existen más que dos grandes temperamentos filosóficos. Están los filósofos que piensan que la naturaleza es, si no mala, al menos hostil; que el papel del discurso filosófico es transformar esa hostilidad diciéndole no a la naturaleza; es decir, están los filósofos que se separan del mundo, le declaran una especie de guerra y oponen a su orden mudo una palabra que lo domina y, al dominarlo, lo trastoca y lo desmiente. Y están los filósofos que, por el contrario, dicen sí a la naturaleza; están las filosofías cuyo principio y fin consiste en bendecirla; hay toda una tradición de pensamiento que asegura que la naturaleza es buena, muy buena, que es preciso seguirla para ser feliz y que el ser humano se define, ante todo, por el lugar que ocupa en ella, así como por la intensidad del consentimiento con el que la ocupa. El símbolo de la primera actitud es el protestante Jean-Paul Sartre enzarzado en su cuerpo a cuerpo grandioso, que sabe perdido de antemano, contra el Mal en este mundo. Y el prototipo de la segunda es el bendecidor Albert Camus, con su fe en esa “buena naturaleza” que, al final de El extranjero, tras el diálogo con el capellán, acaba por entrar en Meursault como una “marea” maravillosa y pacífica. La pareja Camus-Sartre es una especie de águila de dos cabezas en la que una proporciona a la otra la filosofía que le faltaba y la otra, a la primera, la política para la que habría podido servir de fundamento.

Para empezar, Camus es filósofo de formación. Si no es catedrático, si no hace en Argel las famosas oposiciones es porque, roído por la tuberculosis, no puede obtener el certificado de buena salud que la República, en esa época, exigía a sus futuros profesores. Sin embargo confiesa a Servir, en 1945: “Yo no soy filósofo; no creo suficientemente en la razón como para creer en un sistema”.

Por otra parte, seamos exactos. Un filósofo es alguien que —como mínimo— fabrica, produce, crea conceptos. Y no podemos negarle esa preocupación a Camus. No podemos negarle ni ese talento ni esa capacidad técnica. Basta un solo ejemplo: el del “historismo” al que somete a proceso en el L’Homme Révolté y, aquí y allá, en su respuesta a Francis Jeanson. ¿Qué es el “historismo”? Es el estado de ánimo, dice, del que dice sí a la Historia. O mejor dicho: es la actitud de esa categoría muy particular de esclavos para quienes la historia es su amo, la figura que representa lo Absoluto y la Ley. O mejor todavía: es la metafísica, implícita o explícita, de quien se conforma con un mundo en el que las “señales” se convierten en “fines”; en el que se sustituye “el más allá” por el “más tarde ”; y en el que los valores no valen más que cuando triunfan. Y sigue siendo cierto que esa condena del historismo no coincide siempre con su propia metafísica de los esponsales entre el ser humano y la tierra; sin duda, la gran contradicción que atraviesa y desgarra su obra.

Un filósofo es alguien que “otra definición mínima” hace gestos filosóficos. No podemos negarle tampoco esa afición a Camus. Ni tampoco el poder y los conocimientos que le permiten poner en práctica esa afición. Nos limitaremos a un ejemplo: el trabajo que lleva a cabo, desde El mito hasta La caída, sobre la figura de Nietzsche. ¿Cuál es ese trabajo? Es el trabajo que consiste en reconstruir a un Nietzsche rehabilitado de su locura, rectificado de su crueldad, vuelto hacia lo positivo y puesto en práctica. Podemos discutir este trabajo sobre el nombre de Nietzsche. Podemos y es una constante de su obra. Hablando desde el punto de vista técnico, no es un trabajo peor elaborado que el trabajo de Sartre cuando construye para su propio uso, en la época de La náusea, un nietzscheísmo sinónimo de individualismo, romanticismo, soledad altiva.

Un filósofo artista. Un filósofo que toma de todas partes las armas que necesita. Un filósofo que, además, nunca ha separado su vida de su aventura intelectual y, por tanto, siempre ha ejercido el doble juego de una vida escrita y unos libros intensamente vividos. A ese Camus, ese moralista del que el mismo Sartre elogia, cuando muere, “su humanismo testarudo, estricto y puro, austero y sensual”, se le quiere como a un hermano, un hermano pequeño, eternamente joven desde ese día de enero de 1960 en el que el Facel Vega hiere definitivamente un plátano que deja de ser, de pronto, un plátano de papel. Energía y honradez. ¡Verdad y cuando es preciso indignación!Bibliografía:

Aronson, Ronald, “Camus & Sartre” The story of a friendship quarrel that ended it...” Chicago University, 2004

Camus Albert, La chute, Gallimard, 1973.

Camus Albert, La caída, Editorial Losada, 1960.

Camus Albert, El mito de Sísifo, Losada

Camus Albert, El hombre rebelde, Losada, 1953

Camus Albert, Caligula, Losada, 1976.

Daniel Jean, ¿Será 2010 el año de Camus?, El País, Madrid de 2010

Levy Bernard-Henri, Los dos siglos de Camus, El País, Babelia, 5 de enero de 2010.

Moeller Charles, En que punto de su evolución está Albert Camus Convivium, antes de la muerte de Camus

Sartre Jean Paul - Camus Albert, Polémica, Biblioteca del Escarabajo de Oro, G. Dávalos-D .C Hernández, Libreros Editores, Buenos Aires 1964.

Korzeniowski Josef Konrad, dit Joseph Conrad, Lord Jim, Ediciones Librería Fausto, 1976.

Polémica Sartre-Camus, Biblioteca de “El Escarabajo de Oro”, G..Davalos- D.C. Hernández Editores, Buenos Aires 1964