Artetsu Saria 2005

Artetsu Saria 2005

Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik

Buber Saria 2003

Buber Saria 2003

On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews y Media

Argia Saria 1999

Argia Saria 1999

Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria

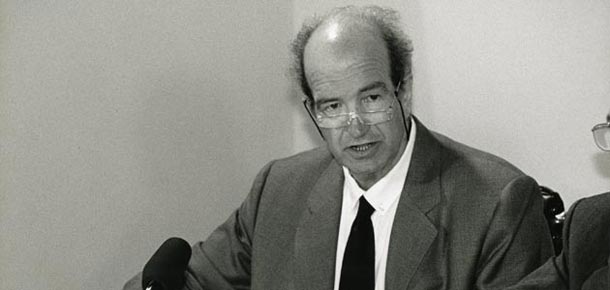

Acto de entrega del premio Manuel Lekuona 1996 a Jorge Oteiza Embil. Oñate 4 de Mayo de 1996.

La idea del espacio vacío, metafísico lugar de protección, de curación de la angustia y de la muerte, sagrado por tanto, en torno a la cual se construye circularmente la obra de Oteiza, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre dos proposiciones que resumen por sí solas todo un programa estético. La primera contiene una concepción conclusiva del arte, que no significa, como a veces se dice, que ésta sea una actividad históricamente agotada, sino, al contrario, por nacer. Es decir: que el arte es el fin del arte; que nace de su conclusión; que el vacío, el silencio, que se abren en el Instante mismo en que termina y en virtud de su terminación, le otorgan la plenitud de su naturaleza Y la segunda, la pretensión de que, en el caso de Oteiza, la idea mencionada se engendró en la infancia y fue desarrollándose con su personalidad.

Acaso, como tantos, el más antiguo y persistente de sus recuerdos sea el de miedo, los terrores, tan frecuentes en los niños, sembraron de pesadillas los sueños de su infancia en Orio. Aún recuerda —siempre con la misma expresión de horror— el sacrificio de las reses en el matadero que pudo ver un día lejano al volver de la playa el golpe seco, sordo, de la maza en el testuz que derrumbaba al animal de súbito y, en el estertor de la muerte, al carnicero que lo degollaba de un tajo, haciendo saltar con fuerza, a borbotones, su sangre oscura, caliente, espesa, que difundía un acre olor por los alrededores. E inmediatamente, solapados en su memoria, a unos niños en la puerta del mismo matadero, sacando de un saco unos gatos recién nacidos y estrellándolos contra la pared entre risas y exclamaciones de regocijo. Tal vez porque se diría que son originarias, “naturales”, pocas cosas resultan tan terribles como la inocente crueldad de los niños o la festiva brutalidad de muchas costumbres populares. A menudo los niños encuentran una sensación oscura, Insospechada, de obscenidad en la evidencia descarnada de lo orgánico; el sabor de un miedo que su Inocencia descubre, más que en el saber prematuro de la muerte o en el sufrimiento que se infiere de forma gratuita, en la embriaguez de los cinco sentidos que lo proclama. Oteiza cuenta que hasta los seis años fue un niño Introvertido, temeroso, asustado, incomunicado. En Quousque tandem...! se puede leer: de niño, como todos, sentimos como una pequeña nada nuestra existencia, que se nos define como un círculo negativo de cosas, emociones, limitaciones, en cuyo centro, en el corazón, advertimos el miedo —como negación suprema— de la muerte. Acaso el arte encuentra en los sentimientos de inseguridad y temor sus raices más genuinas La Imagen terrible y hermosa que adoptan ciertos animales se debe a que están aterrorizados. Del miedo le salen al pavo real sus cien ojos.

La primera consecuencia de estas experiencias en el pequeño Oteiza fue la revelación de un mundo efímero y encarnizado del que era necesario defenderse, y el hallazgo de lo amable en el retraimiento y la soledad, el valor y la salvación de lo que se oculta. Yo me oculto en el friso de piedra de mis antepasados, en mí mismo, en mi ángel, fuera del alcance de mis enemigos, de mis demonios. Un día, en una las largas conversaciones que sosteníamos, saltó de repente: lo que se oculta es tu verdad. Te has enterrado dentro de ti, siguió dirigiéndoseme aunque realmente era de él mismo de quien hablaba. El vivo está enterrado, el muerto está fuera. De niño, recuerda a menudo, aprovechaba los pequeños hoyos que hacían los carros que se llevaban la arena de la playa para sepultarse en ellos como un gusano subterráneo (a despecho de los expertos, nos dice que en euskera arro, de la raíz ar, significa al mismo tiempo, hueco, agujero y gusano). Y que desde allí, acurrucado en el fondo de su agujero, veía el cielo azul y luminoso dentro del círculo que la arena dibujaba sobre su cabeza. Así, hurtándose de la presencia de los otros, el niño aquel fue adentrándose, como Alicia en su maravilloso País, en un territorio vacío y ensimismado, en un espacio secreto de protección, en torno al cual había de conformarse años después la idea motriz de su escultura. Como el avestruz, añade —maravilloso y calumniado, metafísico animal que crea su pequeño crómlech enterrando la cabeza y el miedo en la arena—, el escultor abre un sitio para su corazón en peligro, hace un agujero en el cielo y su pequeña cabeza se encuentra con Dios. Este esquema que pone en comunicación directa la oscuridad con la luz, lo más profundo con lo más elevado, el abismo con el cénit, nos remite a la concepción de un espacio continuo, trascendental, en el que, como en las pinturas barrocas, el cielo y la tierra encuentran su lugar recíproco cuando se encuentran.

Pero ese círculo celeste -celestial- que podemos ver desde la profundidad donde permanecemos ocultos, no nos salva porque lo vemos, nos salva porque nos ve; no es la serpiente de bronce bíblica, sino el gran ojo equilátero que vela impasible. Imaginándose tal, el escultor hacía pequeñas esculturas, crómlech de bolsillo, perforando los trozos de piedra arenisca que conseguía en una cantera situada en el alto de Zarauz. Todo lo que miraba a través del agujero se hacía de inmediato sagrado. Y añade maliciosamente: a mi abuelo, al que no quería, no lo miraba nunca con aquel salvador anteojo. El encuentro, años después, con el crómlech neolítico confiere un nuevo sentido al secreto universo que Oteiza niño ensoñaba en su agujero de la playa de Orio. Como si sus más íntimas intuiciones fueran el remoto reflejo de un temor y temblor originarios, el pequeño círculo de piedra prehistórico le revelaría de pronto que la sustancia vacía de la estatua y la naturaleza religiosa de toda experiencia estética, estaban contenidas ya en sus infantiles ensoñaciones.

La escultura, descubre entonces, es el vacío interior, el “ápeiron”, indefinido e invisible, en el que se muestra y se esconde, apoyándose en la chapa que la limita para proteger su parte más débil, como el escultor en su agujero.

Pero los anhelos de profundidad suelen desembocar en la altura. La atracción del abismo no es muy diferente a la que suscitan las cumbres más elevadas. “El camino hacia arriba y hacia abajo es uno solo y el mismo” (Heráclito B 60). La soledad total que aguarda en el fondo de uno mismo, en la oscuridad de la caverna interior, sin otra presencia que la de las propias voces, con frecuencia termina conduciéndonos a la altura que sólo la presencia de los otros puede ayudarnos a soslayar. Tal vez por eso llamamos trascendencia (de “trans” y “scando”) a la forma de lejanía que se manifiesta al ascender. Oteiza, siguiendo el paradójico camino que prescribe Voltaire, para elevarse desciende a su interior. El escultor cuenta que cuando hacía el servicio militar, de noche, desde su catre en el cuartel, veía a través de una ventana el cielo estrellado, e imaginaba que aquel rectángulo era una piscina, ¡la piscina del cielo!, y se zambullía en ella de cabeza. Llegó incluso a escribir un cuento, hoy lamentablemente perdido, con este tema.

Ahora podemos entender mejor ciertos aspectos que el trabajo del artista tiene para Oteiza. Se diría que la creación es protección, misteriosamente ocultamiento. ¿Se esconde Oteiza en sus estatuas vacías en la misma medida en que se muestra? Así podría deducirse de alguna de sus palabras: Y la hoja de papel en blanco, impoluta, sobre la que escribirá sus versos (y que tan pacificadores sentimientos le inspiran) ¿es el muro de piedra donde encuentra protección? La poesía —contesta— es lo que me cura, lo que me quita la angustia y me devuelve el equilibrio. La poesía es mimarcapasos. Todos ellos: vacío, silencio... y los elementos que los representan: crómlech, muro de piedra, cuartilla de papel..., encuentran su forma definitiva, su virtualidad curadora del mundo y de la muerte en el gran hueco de la bóveda celeste, paradigma del infantil refugio de la playa de Orio. Cuando en 1935 navegábamos hacia América en el Arantxamendi, Balenciaga, desde el puente, pintaba mirando al mal: Pero no pintaba las olas, pintaba una yunta de bueyes de su caserío de Arrona. Ese mar de Balenciaga era el territorio metafísico de sus nostalgias, el sagrado —ningún— lugar donde los bueyes, que resumían el sentimiento de la tierra que dejaba, ararían eternamente. La piscina del cielo en la que hubiera querido zambullirse el escultor. El mar, continúa diciendo Oteiza, sobre el que trabajaba Balenciaga, era la bóveda del cielo. Así es la pintura prehistórica. Todas las pinturas estan hechas en el cielo, en el firmamento. Esto es lo que la cueva, la pared de piedra de las pinturas rupestres, representan. Cuenta Herodoto (Hist. 1,131) que “los persas tienen por costumbre, subiendo a lo más alto de las montañas, hacer sacrificios a Zeus y llaman Zeus a toda la bóveda del cielo”. De igual manera “urtzi”, firmamento, es también la primera voz del euskera para designar a Dios.

Foto: Lamia.

Deseo de Dios, voluntad de permanecer, aspiración de eternidad, es lo que el vacío metafísico de la escultura de Oteiza encarna. El tiempo y los acontecimientos que arrastra, el mundo fenoménico que lo constituye, se difunden en la perspectiva del espacio ilimitado, metafísico vacío, que sólo la obra de arte es capaz de instaurar. No quiero estar, dice el escultor recordando a Unamuno. Me quiero en el ser.

La aspiración del alma que se despoja para ascender hasta difundirse en la totalidad suprema del Uno-Bien, revela en la vieja palabra vasca para designar el cielo el sentido trascendental de aquella otra máxima de Heráclito (B26): “el hombre enciende así mismo una luz en la noche cuando al morir apaga su vista...”. Oteiza, revisando el euskera en sus raíces, nos ofrece una etimología de “izarra” (estrella), proveniente de “itz” (ser) y “ar” (hueco, concavidad del cielo), en la que, a semejanza de Heráclito, justifica la idea de que en la cultura vasca, el hombre se diviniza a símismo /NO MORIRA/ se cambia de sitio, subirá / se cambia al cielo. El escultor hace uso de esa idea en los hermosos versos que dedica a la muerte del centauro Quirón:

oh Aquiles hijo

la muerte es para todos

(Y en su noche

acostado

el caballo ya se ha)

en su tumba láctea encendido

¿Puede la escultura ir más allá, más arriba? ¿Quién puede sorprenderse de que el artista haya proclamado su final?

Todos los anhelos verticales, que desembocan infaliblemente en la Elevación, en la Altura, son metáforas de una exigencia espiritual a la que nos vemos precipitados por el temor a la muerte. Las dos direcciones, arriba y abajo, que resultan de la enconada relación que tan a menudo sostenemos con la vida, exigen el sacrificio de nuestra medida material y orgánica. Del impulso que lleva al artista a recusar la naturaleza nacen su condición de fugitivo y su deseo de Dios. “El heroísmo es una actitud fugitiva”, escribe Bataille, igual que el miedo. Nuestro escultor suele ironizar a costa del coraje que se ven obligados a ejercer los que no pueden eludir el peligro: La mayoría de los héroes, acostumbra a decir, son lisiados. Los grandes hombres nuestros que prefiero, S. Ignacio, López de Aguirre, cojos. ¿Qué grandeza se puede esperar de un hombre que no es cojo?. Yo me parto la rodilla para conseguir el valor que necesito. Sin embargo, continua Bataille, “la idea de huir no es en verdad ni loca ni cobarde. Queremos encontrar lo que buscamos, que no es sino liberarnos de nosotros mismos”, escapar de la amarga precariedad de que estamos revestidos. Este es la causa de la implacable hostilidad que Oteiza manifiesta contra sí mismo, contra su parte mortal, la extraordinaria aversión por lo que su naturaleza tiene de efímero y el tiempo somete día a día: No pertenezco a la tribu de la Naturaleza, exclama. Soy un ser exiliado a la Naturaleza, arrojado a la Naturaleza. Y en (para una o desde una Metafísica de la Corrupción), escribe:

abandono hombre

os dejo aquí mi corrupción

y esta vez para siempre

Estos y otros muchos versos que con la misma recusación podríamos extraer de Existe Dios al Noroeste, son el testimonio de una queja y un resentimiento que encarna espectacularmente en los apóstoles sin tripas, desentrañados, vacíos por dentro, de Aránzazu. Esta es la primera gran referencia al impulso autodestructor antes comentado. Como en un paisaje asolado por la lucha, el viejo conflicto entre materia y espíritu que el escultor experimenta con especial virulencia, se salda en la fachada de Aránzazu con el sacrificio de los cuerpos abiertos en canal, cóncavos, ofreciéndose a sí mismos en holocausto, en su propio hueco, en un vacío expectante.

El Friso de los Apóstoles de Aránzazu es la obra culminante de lo que con pretensiónes historiográficas llamaríamos el primer período de la obra de Oteiza. Pero, ¿se trata realmente de un Apostolario? Pues ¿no son catorce las figuras en él representadas? Oteiza se divierte suscitando la perplejidad de quienes le escuchan decir que efectivamente se trata de los Apóstoles y que, si son catorce, se debe a que no cabían más en el espacio que les estaba reservado. Al justificar de manera tan trivial tamaño atrevimiento el escultor quiere decirnos que aquello que en el friso se evoca propiamente, esto es, la “apostolicidad”, la condición espiritual de una comunidad naturalmente religiosa abierta por igual al cielo y la tierra, de ningún modo puede identificarse por el número de sus componentes. Si hubieran cabido más, añade, más hubiera puesto.

Sin embargo, desde un punto de vista estético, el Apostolario de Aránzazu es el resultado de una primera conclusión en la génesis del vacío como material de la escultura, es decir, del proceso de sustitución de la materia que se palpa, se pesa, se mide o se modela, de lo que llamamos sustancial por oposición a lo que es inconsistente, por la metáfisica condición de un espacio vacío. Esta conclusión en los apóstoles nos habla de la acción de quitar, es decir, del hueco que resulta al destruir la parte material de la escultura. Se diría, recordando a Miguel Angel, que el vacío es el resultado de eliminar de un bloque, pongamos que de marmol, la materia que le sobra a la escultura, que para Oteiza es toda la materia. Como en su escultura, en la obra poética de Oteiza se encuentran en bellísimas imágenes numerosos testimonios de aquella encarnizada mirada interior: el Jonás de “Androcanto y sigo”, que ha visto, “conoce” (en este punto, su discurso se detiene un instante inacabable para dar tiempo a que el sentido más lejano de la palabra “conocer” nos alcance) al pez por fuera y por dentro; o en la fantástica imagen del Minotauro encerrado en su Laberinto: el Laberinto, dice, es el Minotauro mismo. No está fuera, sino dentro de nosotros. Escapar del laberinto es salir de la bestia que nos tiene; o aquel Savonarola que el escultor exalta cuando exclama: el fuego que quema a Savonarola no es el de la hoguera a que le condenan, es su propio fuego. El fuego que lleva dentro.

Pero Aránzazu sólo es la primera fase del conflicto que el escultor sostiene con la materia. Los Apóstoles abiertos de arriba a abajo y desentrañados ilustran la imagen platónica del espíritu liberado de su féretro mortal. Pero advierten, al mismo tiempo, de otro espacio no vinculado a la materia sino oculto tras ella, que no se halla dentro del cuerpo sino detrás de él. Las Maquetas en vidrio para el estudio de la pared luz, que sirvieron de investigación a Oteiza en 1956, le hacen concluir que la parte oscura, cerrada, del muro es la que está delante y que la parte abierta, la clara, la luminosa, se halla detrás, cubierta por la primera. De tal forma, que hay que horadar, traspasar, ir más allá de la oscuridad inmediata (que sin duda simboliza la materia) para alcanzar la escultura libre o liberada que el artista persigue. Deberemos cruzar la oscuridad para encontrar la luz. Como en tantas pinturas románticas, lo inmediato permanece entre sombras. “La atmósfera de horror es sólo el primer plano —escribe Jaspers—. Lo más hondo requiere una búsqueda intensa. Para encontrarlo es preciso atravesar este horror”. La escultura de Oteiza forma parte de esa travesía, argonáutico viaje tras una substancia lejana e inalcanzable. Para vivir digo la palabra “lejos”, escribe el escultor en sus versos de amor a Itziar.

En esta cuestión de la génesis del vacío hay dos exégesis contrapuestas que, si no se superan adecuadamente, pueden sepultar en la intrincada red de pasiones que animan al artista el sistema que con el trascurso del tiempo ha terminado formando su vida, su obra y su pensamiento. La pregunta que resume la disputa sobre la genealogía de ese vacío podría formularse así: la estatua vacía ¿es el resultado de un proceso de desocupación material, de vaciamiento corporal, es decir, una forma de sacrificio, como he indicado más arriba, o más bien, como han asegurado tantos (incluído el propio escultor en los últimos años), han sido hechas, sin inferirse de las obras anteriores, “a partir” del vacío mismo, ese material metafísico que sólo Oteiza ha sido capaz de revelarnos?. Dicho de otra manera, ¿existe o no continuidad entre las esculturas de cemento anteriores a su viaje a América y el Apostolario de Aránzazu, entre la larga serie experimental de los cubos o cuboides Malevich y las cajas metafísicas? En suma: ¿hay un proceso que discurre por sus esculturas “llenas”, de piedra, alabastro o madera hasta desembocar en las esculturas vacías que se conservan en sus metálicas cajas abiertas?

Foto: Daquella manera.

http://www.flickr.com/photos/daquellamanera/2668137028/

Yo lo afirmo sin dudarlo, existe. Primero, por las mismas palabras del artista, que en 1964 explica el funcionamiento de la Ley de los Cambios hablando de una técnica desocupacional del espacio, eliminativa. Y después, por el significativo valor que alcanzan al respecto las dos Caja de Piedra del año 1958, pintadas en blanco y negro, punto de inflexión de todo proceso, en las que el escultor parece reflexionar a la luz de su trabajo sobre el esforzado tránsito que va del lleno al vacío. Al respecto, recuerdo muy bien la escena —que ya he contado en otras ocasiones— en la que Oteiza, a principios de los años sesenta, se esforzaba en explicar a un grupo de artistas jóvenes esa noción del espacio vacío. “Mirad ese encendedor, decía señalando el primer objeto que encontraba sobre la mesa. ¡Miradlo bien!. Y ahora, añadía mientras lo arrancaba de su lugar de un manotazo, mirad el espacio que deja”. Cualquiera que fuera la confusión que experimentamos en aquel momento y la fantasía que derrochamos en su interpretación, lo que Oteiza quería mostrarnos de la forma más simple y directa posible era el vaciamiento, “un lugar abierto que se muestra” —dicho sea en palabras de Heidegger—, por obra del artista y como resultado de su actividad.

Pero bien sé lo sospechosas que, en asuntos como éste, resultan las “pruebas materiales” (la famosa disputa del escultor con el padre Altuna sobre la naturaleza y función del crómlech neolítico lo demuestra). Sin embargo, del “sentido” que se colige de su “hacer y decir” atormentado en los años cincuenta y sesenta no puede desprenderse otra conclusión. ¿Qué es la Ley de los Cambios sino el modelo geométrico que, al tiempo que sirve para definir un esquema general para la evolución del arte a lo largo de la historia, describe también la evolución de la obra de Oteiza como un proceso dialéctico sin solución de continuidad? Y ¿qué significa el cero negativo en el que concluye la mencionada ley, sino la plenitud cerrada de esa historia experimental del arte que termina donde comenzó: en el instante mismo en que el vacío circular abierto en la piedra dedicada al padre Donosti se encuentra en Agiña con el pequeño crómlech neolítico?; es decir, cuando la metáfora espacial de lo más distante, de lo lejano, renace en el mito de los orígenes.

Así es como debemos entender el cambio cualitativo que la escultura de Oteiza experimenta: lo que se inicia como desocupación física (ascético esfuerzo en la búsqueda de la curación de la muerte que el artista emprendió en su infancia de Orio), cambia de signo y concluye en el momento mismo en que el espacio vacío, liberado de su masa (su ganga, su carga material), nos permite concebir una Estatua, enteramente espiritual, hecha con —y en— el vacío mismo, fruto del rompimiento de la neutralidad del espacio (ahora) libre. Al llegar a este “término originario”, el círculo se cierra, es decir, la escultura finaliza, y el hombre convertido ya para siempre en escultor debe entregar sus manos. ¿Qué sentido tendría que, una vez alcanzado la consecuencia final de su trabajo, continuara haciendo esculturas, a menos que se traicionara a sí mismo hasta el punto de trasladarse al campo de la expresión personal para competir, como tantos, por los favores del mercado?. Lo que Oteiza nos dice, aunque en ocasiones se contradiga, es que en aquel punto crítico del espacio liberado por obra de la escultura, el artista no es ya su dueño, no puede siquiera concebirse continuando en su ejercicio y mucho menos con el mismo vacío (como si el hallazgo pudiera reducirse a una mera condición instrumental) que transfiere la estatua a un territorio indisponible.

La pasión de Oteiza es la pasión. El entusiasmo, el fervor, son un acicate para la imaginación. Una emoción, sin duda, que el artista prodiga con generosidad y astucia al mismo tiempo. Un método, por tanto, una estrategia que no se reconoce como tal, una simulación incluso —si tal término no llevara aparejada la noción de falsedad— en la que pueden florecer las asociaciones más impensables. Las ideas aparecen entonces adoptando sorprendentes, insólitos, sentidos. Todo produce la sensación de que el artista vive sobre un territorio misterioso y riquísimo, “un caos originario”, en el que se ocultan tesoros y peligros incalculables (como en las antiguas historias aventureras) a cuya aletheia merece la pena permanecer atentos. En ese momento cualquier situación aparece revestida de una intensidad dramática. El grito, la oración, el llanto más desesperado, son señales e instrumentos de tan vertiginoso estado, signos aparentes del pathos que sólo la plenitud de la conciencia proporciona.

Esa fraternidad de entusiasmo y dolor sólo pueden permanecer confinados en sí mismos. Ningún otro lugar que no sea el de la propia —y sin embargo extraña— conciencia, puede servir al propósito de la espera y el sufrimiento. A la imponente sombra de un Yo acrecido de esta manera, todo lo exterior, lo otro, palidece. El “yo puro”, con todo, es algo más que la conciencia, distinto del ser que piensa y conspira y que soy dentro de mi forma cambiante. Permanece tras ella y frente a ella impertérrito (nada pide, ni juzga, ni reclama), en lo más hondo, indiferente. Esta es —imposible de describir— la profundidad que Oteiza siente resonar en el fondo de sí mismo, en el abismo de un ensimismamiento que le resulta imposible eludir. ¿Qué es esa ausencia en mí, se pregunta, que no puedo concebir, ni conmover; a la que ni pertenezco, ni me pertenece, pero que me habita y me detenta? ¿Quién debe responder por ese estigma indeleble, indefinido hueco, vacío sin fronteras, que me aterroriza?

Oteiza quiere conquistar (apoderarse de) ese vacío, convertirlo en su aliado. Consciente de su debilidad, pretende seducirlo, como Ulises, por medio de la astucia, es decir, estéticamente (se nos presenta como Prometeo pero es Odiseo, infatigable en la búsqueda de la patria). A tal fin lo reclama, lo requiere para su protección, se identifica con él, lo convierte en su ángel. Pero el ángel no le responde, no se conmueve. La escultura, la poesía (el trabajo definitivo de su vida), es la solicitud desesperada de una respuesta que se sabe imposible. Sus protestas, sus imprecaciones, sus amenazas, sus gestos bárbaros, sus actitudes, por apocalípticas que a veces sean, contienen toda la ambigüedad de un clamor estético, nos toman por testigos de una conciencia que con su influjo transforma el “vacío impenetrable”, la insalvable distancia que media entre el deseo de ser y el conocimiento de la irremediable precariedad de las cosas, es decir, convierte la tragedia misma en condición del placer, de la gratificación más profunda que la vida puede darnos. Es así, con un sentido burlón y paradójico (de nuevo se insinúa el perfil de lo trágico), como debe interpretarse la ficción, las contradicciones, la cólera y la desmesura constantes, que suelen acompañar a su presencia pública y que tan a menudo nos confunden.

La respuesta estética no puede ocultar su condición evasiva y medrosa

El esquema barroco refleja, en la inmediatez de lo celestial y lo terrenal y en su remisión recíproca, el modelo de una conciencia íntegra y reconciliada. En su disposición cada nivel parece aguardar con recogimiento la inmediata plenitud, la anunciada unidad entre lo visible y lo invisible, lo grave y lo leve, lo oscuro y lo luminoso, lo material y lo espiritual. Llamamos religiosidad a la conciencia que resulta de situar los valores humanos en este esquema. Cuando la conciencia así formada se encuentra con la fe, la religión aparece como cifra de la verdad entera, luminoso misterio salvador. Por el contrario, sin ella, el alma, al borde del abismo trascendental pero sin el impulso necesario para remontarse, cae en la desesperación. Ya lo advirtió Kierkegaard: “O lo trágico o la religión”. En este punto, la pasión de Oteiza le hace clamar en unos versos apasionados: hasta el origen te he buscado... Inútilmente: Existe Dios al Noroeste, pero sólo allí, junto al corazón, en el lugar del deseo y la ausencia.

Al afirmar que abandono la escultura quiero decir que he llegado a la conclusión experimental de que ya no se puede agregar escultura, como expresión, al hombre ni a la ciudad. Quiero decir que me paso a la ciudad. Esto significa transferir al campo de la ética, racionalizar por tanto, el impulso que no halla —ni puede hallar— satisfacción en el fervoroso recorrido vertical que su escultura representa. El artista de Orio ha proclamado de manera insistente el carácter instrumental de la escultura. Su función, dice, debe limitarse a la formación del hombre, que constituye propiamente la obra de arte (si tal término se mereciera a sí mismo) dispuesto para la sociedad en la que vive, ¿o habría que decir mejor: a la que pertenece?. Un artista que no tenga un pueblo al que amar y servil; un artista huérfano de pueblo, será indefectiblemente un artista incompleto, un artista mutilado, un artista frustrado.

Pero esta observación debe entenderse de forma específica: el artista está destinado a intervenir en la realidad, la formación estética, que lo ha constituido como hombre completo, lo eleva a la condición de ciudadano, le obliga a situarse incondicionalmente en el campo de la vida política, y eso hasta el extremo de que permanecer para siempre en el trabajo artístico, contrariando esa responsabilidad, es un fraude, la confesión (culpable en todo caso) de una impotencia que sustituye vergonzosamente la actividad debida por la mirada, la proximidad por la lejanía, la presencia dolorosa y comprometedora de los hombres por la ausencia magnífica y a la postre inofensiva de los dioses. Yo soy un hombre de acción. Se escribe cuando se fracasa. Yo escribo porque he fracasado.

Oteiza, refugiado en sí mismo, en su fracaso, siente el mundo como una ruina inevitable y absurda contra la que se estrellan y aniquilan inútilmente los empeños más nobles y esforzados. ¿A quién hacer responsable de tal “mi” devastación?: oh Dios siquiera esta tarde que Tú existieras. La conciencia, sin alivios taumatúrgicos, en tanto que nos niega cualquier esperanza de reconciliación, acrecienta el sentimiento de tragedia que nos envuelve. Una tragedia que el arte magnifica en vano.

Nota: Las partes del escrito que figuran en cursiva recogen citas textuales del escultor.