Gaiak

La diversidad de género y/o sexual como factor de riesgo de exclusión social

El sinhogarismo, como fenómeno que hace referencia a los factores estructurales (económicos, políticos, sociales y culturales) como impulsores para que una persona termine viviendo en la calle. No distingue de etnia, religión, estatus, identidad de género y/u orientación sexual.

En este último aspecto, estudios realizados en otros países del mundo (Paradis, 2017), indican que más de la mitad de las personas encuestadas referían haber sufrido prejuicios y/o discriminación de su propia familia. Siendo estos mayoritariamente jóvenes, que habían quedado en situación de calle tras reconocer su identidad de género o sexual. Asimismo, establecen una prevalencia del 20%-35% del total de la población sin hogar, para aquellos que pertenecen al colectivo LGTBI.

Conocer el número de personas sin hogar que viven en España es complicado, al no existir un estudio sistematizado y actualizado a nivel nacional de dicha situación. Si bien, las fuentes no oficiales estiman que entre 30.000 y 40.000 personas podrían vivir en situación de sinhogarismo. Conocer quienes conforman estas cifras y sus características podría ayudar a mejorar la prevención de esta realidad y la intervención psicosocial con estas personas.

Es por ello que FACIAM, a través del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social, de la Universidad Rey Juan Carlos, llevaron a cabo la primera investigación sobre personas sin hogar LGTBI en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de estimar el número de personas del colectivo LGTBI que se encontraban en esta situación, con la finalidad de conocer los factores de riesgo que afectan a estas personas, así como las barreras que bloquean la inclusión social.

El sinhogarismo no distingue de etnia, religión, estatus, identidad de género y/u orientación sexual.

El estudio parte de la hipótesis de si la intervención y los recursos que se destinan a estas personas, se adecuan a las necesidades de este colectivo. Por ejemplo, en lo que respecta al modelo residencial más extendido a lo largo del territorio español no deja de segregar a las personas en hombres o mujeres, limitando las posibilidades de aquellas otras identidades de género que no se ven representadas en esta dicotomía. Lo mismo sucede con los programas de inserción laboral, o el conocimiento que tienen los equipos técnicos de intervención, en relación a la diversidad sexual.

Para llevar a cabo esta investigación se realizó en el territorio de la Comunidad de Madrid. La primera fase se basó en un estudio cuantitativo a través de un cuestionario que podía ser cumplimentado en formato papel o electrónico, participaron 22 entidades sociales y se accedió a una muestra de 205 personas, de las cuales 112 se identificaron del colectivo LGTBI. La segunda fase de la investigación, se realizaron 10 entrevistas en profundidad semiestructuradas. La muestra obedecía a criterios de selección en relación a los perfiles que se habían considerado más significativos según el estudio cuantitativo.

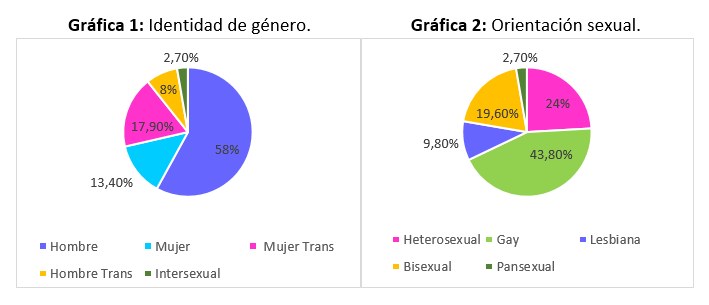

Entre los resultados más relevantes se encontró que a nivel sociodemográfico, en lo que respecta a la identidad de género, la población LGTBI sin hogar se identificó principalmente como varones, seguido muy de lejos por mujeres trans. En lo que respecta a la orientación sexual gay es la opción con mayor porcentaje, seguida de la heterosexual.

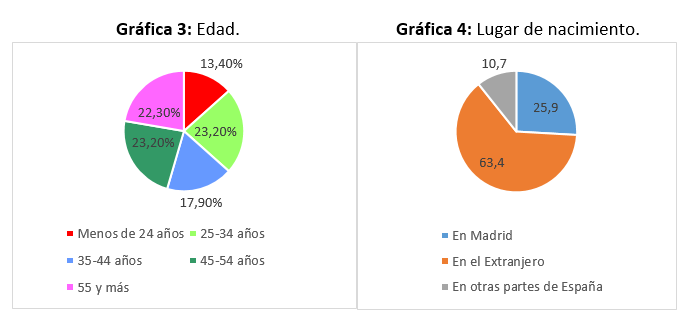

En referencia a la edad hablamos de una población joven, siendo casi el 37% menores de 35 años.

En relación al lugar de nacimiento, cabe destacar que un 75% de las personas encuestadas no habían nacido en Madrid, siendo un 63,4% las personas que habían nacido en algún país extranjero. Otro dato a reseñar es que, del porcentaje de personas extranjeras, un 17% se identificaron como solicitantes de asilo.

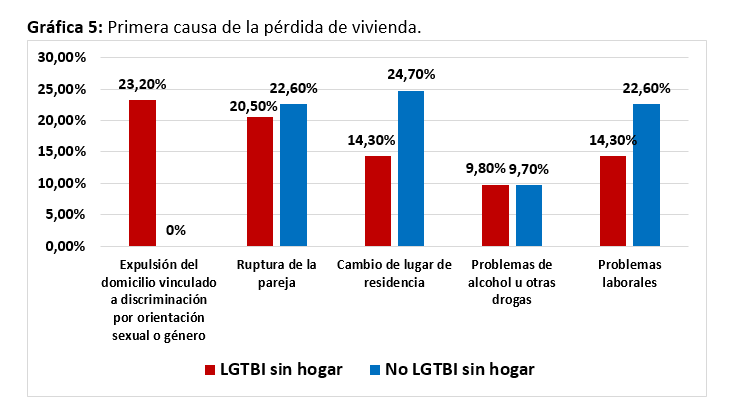

Entrando a evaluar los motivos por los que las personas LGTBI quedaban en situación de calle, se observó que el motivo principal se producía tras la expulsión del domicilio familiar tras haber comunicado su orientación y/o identidad de género. Es importante mencionar que en lo que respecta al ámbito laboral, las mujeres trans son quienes presentan mayores tasas de desempleo y quienes en un 25% se ven abocadas a recurrir a la prostitución, como única vía de ingresos.

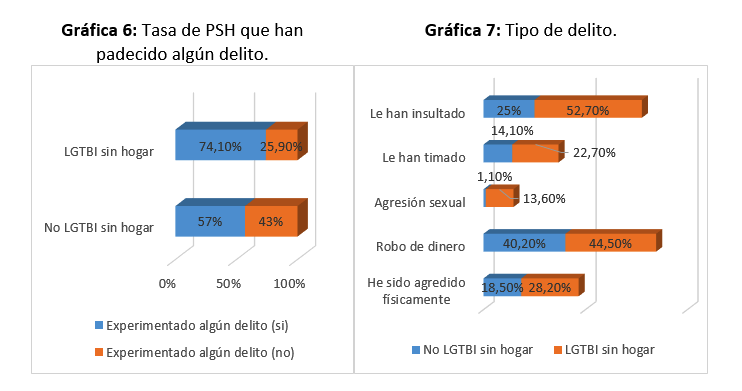

Un aspecto importante que sufren muchas personas LGTBI sin hogar, es todo lo que tiene que ver con los delitos de odio y discriminación.

Los resultados arrojaron que las personas LGTBI sin hogar sufren un mayor número de delitos estando en situación de calle, con respecto a la población sin hogar no LGTBI. Además, llama la atención el porcentaje de agresiones sexuales que padece esta población, las agresiones físicas o los insultos. Asimismo, las mujeres trans volvían a ser quienes mayores tasas presentaban en cuanto a discriminación percibida por identidad de género.

El sinhogarismo es una realidad diversa que ha de ser contemplada con intervenciones diferenciales.

Entre estas necesidades encontramos que hay un porcentaje de personas sin hogar LGTBI que no acceden a la red normalizada de personas sin hogar y que aquellas que accedieron solicitaron alojamientos específicos para personas LGTBI sin ser atendida su demanda. Sin olvidarnos de los riesgos que corren en numerosas ocasiones estas personas cuando acceden a recursos generales para personas sin hogar, donde no siempre se les puede ofrecer toda la intimidad y seguridad que la persona requiere.

Las causas que se aprecian como significativas en la pérdida de residencia de las personas LGTBI que se encuentran sin hogar, hacen referencia a procesos estructurales de exclusión a través de la discriminación por identidad de género o/ y orientación sexual. Esta discriminación se observa motivada y justificada por factores culturales, sociales, y económicos.

En relación a los factores culturales, se encuentra el rechazo a los valores que se desvían de la heteronormatividad. En estos factores introducimos las culturas religiosas sobre las diversas apreciaciones morales dentro de una misma religión (por ello no hablamos de factores religiosos, sino de cultura religiosa), que juzgando como negativas determinadas opciones de identidad de género y sexual, generan rechazo en el imaginario colectivo de sus seguidores.

En relación a los factores sociales, podemos destacar la invisibilidad de la diversidad sexual y de género a nivel del sistema de educación, que no contempla una educación transversal en la diversidad sexual y de género que normalice esta realidad, lo que evitaría el bullying “lgtbifóbico” en las escuelas como una de las consecuencias del rechazo al diferente.

Asimismo, encontramos los problemas familiares, surgidos de la presencia de una persona fuera de la heteronormatividad en el seno de la familia. En ocasiones y como ya se ha comentado anteriormente, por problemas surgidos en seguidores de algunas culturas religiosas, ideologías políticas, escasa formación de los progenitores, así como la falta de educación en diversidad, puede llegar a provocar la expulsión del domicilio familiar y la ruptura de la red familiar de apoyo.

En relación a los factores económicos, se presenta la inserción laboral como la barrera más clara para la inclusión de estas personas LGTBI sin hogar, que se hace eco de la discriminación múltiple, al incorporar a la dificultad añadida de la población joven en general para incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas, la identidad sexual, la orientación sexual, el estatus de ciudadanía irregular, así como problemas de salud mental. En esta llamada interseccionalidad, el perfil que encuentra más dificultad a la hora de encontrar un trabajo en condiciones de libertad y dignidad es el de las mujeres trans, que son las que en alto porcentaje se ven abocadas a ejercer la prostitución como la única salida laboral viable.

Es por ello que, con el fin de hacer que todas las personas se sientan incluidas en nuestra sociedad, debemos comenzar a trabajar con las personas sin hogar desde la interseccionalidad, respetando y abordando algo tan importante para el ser humano como es su identidad.