KOSMOpolita

Análisis de un flujo migratorio vasco hacia el México colonial

De acuerdo con viajeros e historiadores, durante el siglo XVIII la costa norte de España tuvo una alta participación de emigrantes que provenientes del País Vasco y Santander se desplazaron hacia México. No obstante, este fenómeno tuvo lugar sobre todo en el siglo XVIII, porque antes de dicho siglo el porcentaje de emigración de las regiones del norte de la península alcanzaron solo el 4 por 100 de la comunidad española en México, siendo los andaluces los más numerosos con el 25 por 100 del total.

Entre estos emigrantes del norte de España, aquellos que provenían de las provincias vascas destacaron tanto por su número como por la repercusión que luego tuvieron en el comercio colonial y en la minería. Sin embargo, el mismo Brading hace hincapié sobre la necesidad de profundizar más en dichas creencias que hablaban sobre el alto número de estos migrantes, comentando al respecto: ¨ No obstante, la prueba de esta hipótesis es literaria, no estadística: se basa en la serie de relatos de viajeros e historiadores de principios del siglo XIX que tuvieron experiencia personal en la Colonia¨.

Teniendo en cuenta esta opinión, realicé una investigación anterior sobre el Valle de Gordexola donde me di cuenta de la trascendencia real que había tenido la emigración en dicho Valle, viéndome incluso obligada a aplicar una teoría explicativa del fenómeno. En aquella ocasión la emigración, que inicialmente actuaba como telón de fondo en la historia de la familia de Ignacio de Allende que me ocupaba en el momento, fue tomando cuerpo y protagonismo convirtiéndose en el actor principal de la misma a medida que avanzaba el trabajo. En definitiva, llegué a la conclusión, que era una asignatura que necesitaba una investigación cuantitativa por lo que he considerado la conveniencia de hacer un índice de la población que salió rumbo a México desde una zona determinada a fin de aportar una idea más clara sobre la densidad de población migrante, así como profundizar en las redes de emigración como parte más resaltable del fenómeno. Este trabajo que presento a continuación es el resultado de ese intento y una primera aproximación al fenómeno de la emigración que registró una zona de expulsión durante la colonización del Nuevo Mundo. Como digo, se trata de una muestra y acercamiento a la emigración de una zona concreta, cuyo límites de estudio están dados por la influencia que ejercen sobre ella las dos aduanas internas del Señorío de Bizkaia: Orduña y Balmaseda.

Dicho territorio además de verse beneficiado por los mesones y negocios relacionados con el tráfico de mercancías, se vio afectado por dichas rutas en cuanto a la posibilidad de emigrar que se presentaba con ellas. No se afirma que la alta respuesta a la emigración de la zona esté determinada exclusivamente por la influencia de los caminos de circulación de mercancías que la atravesaban, simplemente es un elemento más a tener en cuenta del que nos hemos valido para delimitar el campo de estudio, ya que no resulta fácil poner límites a dicho territorio debido a las características propias a la emigración que sabemos se extiende y reproduce a través de relaciones personales.

En cuanto a las causas de expulsión, contamos con factores comunes a todos los vizcaínos, como son la Hidalguía universal de aquellos vascos nacidos en el territorio y provenientes de solar conocido y las leyes de herencia que prescribía el Fuero de Bizkaia. Ambos elementos se unen a otro factor común propiciando que estos jóvenes vascos abandonaran su tierra, dicho factor fue el tiempo que les tocó vivir, ya que el siglo XVIII marca en Bizkaia el final del Antiguo Régimen y da la bienvenida a un nuevo paradigma mercantilista que trae consigo la paulatina destrucción del caserío vasco como ente autónomo.

Además de estos aspectos comunes a todos los vascos estaban los aspectos específicos que presenta el área de estudio, como es la influencia de las rutas comerciales de las que hemos hablado, la escasez de terrenos que ofrece la zona y las redes de migración que establecieron facilitando la marcha de los mozos de sus caseríos. Tanto unos factores como otros determinaron su salida hacia América.

Factores comunes de emigración: El Fuero de Bizkaia y fin del Antiguo Régimen

En la época que nos ocupa corresponde hablar de castellanos, vascos o andaluces al tratar de la emigración de estos grupos, en lugar de hablar de españoles y España, ya que la vida social y política de la península ibérica se basaba en las culturas regionales y los fueros o leyes que las regían. Así los vascos se regían por leyes propias que los reyes tenían que jurar guardar para ser reconocidos como señores. Quedando registrado de esta manera en las leyes de Bizkaia de 1452 y 1526.

Brading menciona una supuesta pretensión de nobleza que existía entre estos pueblos de la costa norte de la Península Ibérica, por lo que me veo en la obligación de aclarar este punto que además representa una de las razones más poderosas por las que el pueblo vasco decide tomar el camino de la emigración, aunada también a la ley que nos habla de cómo debía ser la forma de herencia vasca.

Como hemos mencionado, el Fuero de Bizkaia era el conjunto de leyes con las cuales los vizcaínos regían su destino. En él se declaraba que ¨todos los vizcaínos son nobles hijosdalgo¨, declaración que les abría las puertas para poder desempeñar cargos administrativos o la carrera de las armas, reservados en Castilla solo a la nobleza. Motivo por el cual muchos decidieron optar a estos privilegios a través de la emigración.

El Fuero prescribía también la manera en que se debía heredar a los hijos, restringiendo la herencia a uno solo de ellos. De esta forma todos los bienes troncales se perpetuaban en la familia pasando de generación en generación para evitar su dispersión, aun a costa del sacrificio del resto de los hijos que eran apartados de la casa familiar. Sin embargo, estos eran apoyados para emprender la estrategia de emigrar, ayudándoles para ello.

Como podemos ver, una y otra ley tuvieron una vital importancia en la emigración de los vascos a las Indias, y ambas dieron unas características diferentes tanto a la sociedad vasca, como a la forma de abordar y orientar la emigración de sus gentes. Hoy en día los documentos referentes a las solicitudes de certificados de hidalguía se encuentran depositados en el Archivo Histórico de la Provincia de Bizkaia y son una de las fuentes con las que contamos para estudiar la emigración. Este documento era solicitado por aquellos que se veían obligados a desplazarse o deseaban ocupar cargos importantes, ejercer una profesión o dedicarse a la carrera de las armas. Todas estas puertas se abrían solo para quienes pudiesen probar su Hidalguía. Entre ellos encontramos el rastro de aquellos vascos que se ausentaron tanto a América como a otras partes de la península en busca de un ascenso económico y social.

Características específicas del campo de estudio

En cuanto al campo de estudio se puede considerar que se trata de un territorio de frontera. Las zonas de frontera con frecuencia presentan unas características que las hacen diferentes del resto del territorio por su condición de bisagra entre dos realidades, cuyo comportamiento sería el de una frontera porosa a través de la cual se practica un intercambio de culturas e identidades, no obstante que su objetivo sea la contención cultural. Debido a esta característica, podemos considerar que el lugar de estudio, forma un campo específico que en algunos aspectos presenta diferencias con del resto del territorio vasco.

En efecto, se trata de un espacio que mantuvo durante muchos años, como característica principal, su condición de frontera tanto aduanal como cultural entre la realidad castellana y la vizcaína, siendo los caminos que la atravesaban desde sus aduanas el elemento más activo de porosidad e intercambio cultural en la zona. En el siglo XVIII Bizkaia contaba con dos aduanas internas en la frontera con Castilla, a través de las cuales se controlaba el paso de mercancías que eran introducidas en el Señorío para ser vendidas en Castilla. Una de ellas atravesaba el Vallle de Aiala y se adentraba en territorio vizcaíno. Esta ruta proveniente de Burgos se introducía en el territorio de Bizkaia a través de Orduña y discurría por, Quejana, Luyando, Llodio, Miravalle y Arrigorriaga hasta Bilbao. La segunda aduana ejercía un impacto semejante al dibujar un segundo camino de las mercancías hacia el mar . Esta segunda ruta entraba en territorio de Bizkaia a través de la aduana de Balmaseda y era conocida como ruta del Cadagua . Procedente de Burgos discurría por el Valle de Mena, Balmaseda, Zalla, Gueñes, Alonsotegui y Bilbao. Es decir, dibujaba una ruta comercial histórica y medular dentro de la comarca, que durante siglos condujo desde Castilla y Burgos las sacas de lana para ser embarcadas en el puerto de Bilbao rumbo a los centros industriales textiles europeos. El área que nos ocupa, por tanto, vivió la influencia de ambas rutas comerciales por estar situada y expuesta a ellas. Por lo que considero que estas circunstancias, además de darle unas características especiales, configuran la zona como un campo de estudio específico. Campo de estudio que comprende los pueblos de Gordejuela, Gueñes, Galdames y Oquendo, así como pueblos limítrofes de las Encartaciones y del Valle de Ayala.

En cuanto al límite temporal, nos centraremos en el siglo XVIII del México Colonial. Sin embargo, el caso de la emigración extiende sus vínculos sin respetar limites, por lo que éstos se verán dilatados hacia los siglos anteriores, dilatándose también hasta la expulsión de los españoles de México en 1827 y 1829, una vez alcanzada la independencia de España.

Estructura social y económica de la zona en el Antiguo Régimen

Los efectos políticos y consecuencias sociales que tuvieron las leyes del Fuero sobre la población, podemos decir que dieron como resultado un tipo de sociedad jerarquizada pero más igualitaria que la castellana. En la tierra llana, o agro vasco, la parte superior de la pirámide estaba ocupada por los parientes mayores de los linajes; familias con más alcurnia y poder. Estos parientes mayores o cabeza de linaje poseían una pequeña acumulación de patrimonio que los hacía dueños de una casa-torre, de carácter simbólico más que defensivo, y cerca de ella se asentaba un molino, una ferrería en la que se trabajaba el hierro de Bizkaia, y una ermita perteneciente a la familia.

Tanto molinos como ferrerías aprovechaban la energía hidráulica de los ríos y se asentaban en sus laderas, representando a la incipiente industria vasca que formaba parte del sistema económico del Antiguo Régimen. Las ferrerías podían ser mayores, para la producción de grandes masas de hierro, y menores o tiraderas, para la elaboración de piezas menores. Su producción servía en buena medida para compensar las importaciones de granos. Pero además existían otras factorías más reducidas llamadas hacerías o martinetes donde se llevaba a cabo la transformación del tocho reduciéndolo a cuadradillo para ser convertido en clavos, hachas, arados o sartenes. La elevada cantidad de factorías debía destinar necesariamente su producción a la exportación. De forma que la industria de las ferrerías era uno de los pilares del precario equilibrio recursos-población¨.

Gordejuela, por su parte, contaba en esa época con once casas-torre y sus correspondientes molinos y ferrerías de las que existen vestigios hoy en día. Podemos considerar que se trataba de una industria considerable para un pueblo que en la Fogueración de 1704 contaba con 221 vecinos o cabezas de familia y la densidad total de la población del Señorío en dicho periodo se puede estimar en torno a 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre estos vecinos encontramos una preponderancia del grupo de los pequeños propietarios con algo más del 60% del total. Otras propiedades de mediano tamaño, algo más extensas que las del grupo mayoritario ocupaban el 17% del total, y el restante 20% eran inquilinos o arrendatarios.

Por tanto, la capa central de esta estratificación la ocupaban los pequeños propietarios, los cuales eran dueños de su casa o ¨caserío¨, animales y tierra en cantidad aproximada a cinco hectáreas. Estos, como hemos visto, representaban a más de la mitad de la población a principios del siglo XVIII y ejercían una economía a medio camino entre el autoconsumo y el mercado. Por último, los inquilinos o arrendatarios era aquellos que al no poseer tierras, se veían obligados a arrendarlas pagando un censo al dueño de las mismas, o los criados, que en algunos aspectos podemos considerar que pasaban a formar parte de la familia de los caseríos para los que trabajaban.

El centro ordenador de esta economía agropecuaria se situaba por tanto en el caserío, al que Bowles describe como eje de una explotación de varios recursos. ¨Todas las casas tienen horno, huerta, manzanal y otros árboles frutales al rededor; y muchos sus tierras labrantías, castañal y monte¨. La actividad principal de la zona durante el Antiguo Régimen era la agricultura de la que dependían para su subsistencia. Esta se complementaba con la ganadería, prados y montes. Como hemos visto, en las provincias vascas la mayoría de los campesinos eran dueños de sus tierras, pero la orografía montañosa de la zona y el alto grado de humedad que la caracteriza, da como resultado una producción agrícola que no conseguía mantener y aumentar la densidad poblacional, la cual buscaba su equilibrio demográfico controlando el número de matrimonios y retrasando el de los nacimientos, así como aumentando la emigración de los mozos enviando al mayor número posible de ellos a otras zonas de la península y de haber medios suficientes a América.

En estos escasos terrenos disponibles, la agricultura que se practicaba era de tipo tradicional, tendente al autoconsumo y al policultivo de cereales como el maíz, el trigo y los viñedos. De estos productos, solamente el vino estaba destinado a la venta con el fin de poder disponer de algún dinero en efectivo. En esta agricultura agraria tradicional se aplicaba un sistema de rotación de cultivos que implicaba la existencia de zonas en barbecho, incidiendo en el bajo rendimiento de los suelos, que por otra parte se encontraban escasamente fertilizados.

La escasez de recursos naturales hizo de la ganadería un recurso en alza dentro del marco económico y un complemento de las explotaciones agrarias. Las utilidades del ganado se multiplicaron como fuente de ingresos en efectivo, o para el acarreo a nivel local, para el comercio, tirando de carretas en las que se movían en las medianas y largas distancias en el acarreo del hierro, cereal, etc,. El buey ocupó el primer lugar en estas funciones, complementado por el asno, mulas, y en menor medida el caballo. Tanto los arrendatarios, como aquellos pequeños propietarios modestos, eran los más necesitados de actividades subsidiarias como el carboneo y el acarreo de productos como las vetas de mineral de hierro hacia las ferrerías y probablemente también ejercían actividades ilegales como el contrabando, o eran taladores y roturadores.

Por otra parte, las Villas debían su pujanza al desarrollo del comercio y del Consulado de comerciantes con sede en Bilbao que controlaba las operaciones comerciales. Cerraba este círculo el desarrollo de astilleros para la construcción de las naves encargadas de transportarlas.

Sin embargo, el tipo de sociedad que describimos fue sufriendo un cambio a medida que avanzaba el siglo XVIII y la sociedad más igualitaria del principio se fue jerarquizando cada vez más, mientras a lo largo del territorio de Bizkaia aumentaba la acumulación de capitales que procedentes del campo se concentraban en pocas manos. Un nuevo paradigma de producción anunciaba su presencia mientras los caseríos perdían su autonomía. Poco a poco aquellos que poseían capital y eran propietarios de censos, se hicieron con las propiedades de los pequeños propietarios incapaces de saldar sus deudas. Todo indicaba el cambio y junto a la descomposición del antiguo régimen de producción hicieron su presencia también las guerras del fin de siglo. Estas se inician con la guerra de la Convención en 1793-95 que va unida a la inflación y pérdida de cosechas, le sigue la guerra de la Independencia y termina con las guerras carlistas de 1833-1876 que fueron especialmente duras para los vascos porque además de la destrucción que trajo la guerra, perdieron el Fuero que les regía y sustentaba el mundo del caserío durante el Antiguo Régimen.

Los emigrantes como objeto de estudio

Teóricamente, podemos identificar tres bloques distintos de emigración: Los primeros vascos en movilizarse tras la conquista del Nuevo Mundo fueron, con toda probabilidad, aquellos unidos a la órbita castellana. Parte de estos primeros emigrantes que se mueven en la órbita castellana a través de relaciones y posición, profesión u ocupación, incluye sobre todo a militares que ya habían participado con anterioridad en empresas castellanas de conquista, así como oficiales reales, religiosos, criados y puestos relacionados con la administración. También encontramos entre estos primeros emigrantes al Nuevo Mundo a algunos descendientes de los Parientes Mayores de los antiguos linajes vascos los cuales, en muchos casos, mantenían vínculos de sangre o se habían formado a la sombra de algún noble castellano, y eran portadores de algún capital y relaciones que les facilitaba la emigración y entrada en la estructura colonial naciente. Podemos considerar parte de este bloque de emigración a todos aquellos que salieron de la zona de estudio durante la primera época de la conquista hasta la segunda mitad del siglo XVII, y que incluye tanto a los cargos oficiales, como a los conquistadores del norte de México en los comienzos de la lenta colonización agrícola y ganadera que allí tuvo lugar.

La lista de emigrantes que aquí presentamos nos da un total de cuatro personas originarias de Orduña y Encartaciones en la primera época de conquista. Entre los catorce emigrantes restantes que salieron en el siglo XVI de la zona de estudio, en su mayoría, tienen algún oficio y proceden sobre todo del Valle de Aiala. Hay algunos entre los migrantes del siglo XVII que sus nombres están relacionados con las torres que se levantan en el territorio, lo cual indica su consanguinidad con las familias de poder en la zona. Todos ellos son parte de un grupo con vínculos que se extendían más allá del ámbito local vasco.

Este grupo es importante porque representan a los precursores del flujo del XVIII. Son la avanzadilla que abre el camino a nuevos grupos y generaciones posteriores. Durante el siglo XVII encontramos a personajes en nuestra lista como Juan Salcedo de la Fuente, José Retes Largacha, Francisco Arechederra Aixpuru, Francisco Largacha Amechazurra etc. Al parecer la emigración debió intensificarse durante este siglo tanto para viajes legales como los ilegales como lo demuestra el siguiente documento. ¨En 1640 las autoridades locales se quejan que de cuatro partes de gentes de Vizcaya, las tres son mujeres por los muchos hombres que salen y no vuelven¨ . Es también durante el XVII cuando se cimienta la tradición y estrategia de emigrar en la zona de estudio. Sin embargo este siglo presenta numerosas lagunas de datos en cuanto a la emigración que se desplaza desde territorio vasco a la Nueva España.

Un segundo bloque de emigración también representado desde un primer momento en la emigración a Indias, incluye a aquellas personas que fueron parte y participaron de la estructura económica propia del Señorío de Vizcaya, por tanto se encontraban bajo su órbita de acción. Nos referimos a marinos y comerciantes. Bizkaia actuaba como bisagra en el comercio entre Castilla y el norte de Europa en lugares como Francia y los Países Bajos, por lo que contaba con un Consulado de comerciantes, astilleros, armadores de barcos, escribanos y marinos experimentados que se unieron desde el principio a la empresa castellana y comercio con Indias para obtener un beneficio. De hecho, el registro más antiguo de nuestra lista corresponde a un comerciante, Juan Ugarte de la Cruz, originario del Valle de Ayala, que figura como comerciante en la Ciudad de México en una fecha tan temprana como 1525. Lo mismo sucede con Sancho Urrutia originario de Balmaseda, lugar donde se situaba la aduana, quien se desplaza a Indias en 1510 como comerciante, o Juan Sabugal de la Fuente también comerciante y originario del mismo lugar que fallece en 1614 en México. Aun cuando en la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a de un tipo de emigración de ida y vuelta, con el tiempo pudo dar origen a migraciones definitivas tanto propias como de otros miembros del grupo familiar. Por tanto, podemos concluir la existencia de un alto porcentaje de vascos relacionados con el comercio en los primeros años de la colonización. Es en este apartado relacionado con el comercio y el mar donde realmente se encontraría representado el grupo vasco.

Entre ellos merecen una mención especial el grupo de marinos vascos los cuales eran solicitados por su gran reputación y experiencia en la navegación. Muchos de ellos acostumbraban desertar una vez hecho el viaje, por lo que se encontrarían en la categoría de emigrantes ilegales. Es entre los marinos y soldados que muchas veces se enrolan con el único fin de permanecer en las Indias, donde se encuentra el grupo mayor de emigración indocumentada. En el primer cuarto del siglo XVII por ejemplo, este grupo de emigración alcanzó el 20% del total de la tripulación que integraba los galeones, siendo mayor entre los soldados. En 1614 el número de soldados y marinos desertores de los galeones sumaron un total de 460 personas, muchas más que las 353 registradas legalmente el mismo año. El tipo de emigración de este grupo presenta un carácter cíclico y no es identificable con una época concreta, puesto que su actividad se desarrolla a lo largo de todo el proceso de conquista y colonización del Nuevo Mundo.

Por último, existe un tercer tipo de emigrantes que partieron hacia América como colonizadores durante el siglo XVIII. Se trata por tanto de una emigración posterior y tiene un carácter menos aventurero. Es un tipo de emigración que se llevó a cabo como estrategia familiar de mejoramiento, o mejor dicho de ¨mantenimiento¨ de los pequeños propietarios rurales, los cuales formaban parte principal de la estructura económica vasca. Es precisamente este grupo de los pequeños propietarios del campo el que se sentía cada vez más intimidado por un desarrollo mercantilista que desde mediados del siglo XVIII estaba amenazando la autosuficiencia que caracterizaba a sus caseríos, sujeto a los vaivenes de los hechos económicos en especial de los censos y presión fiscal. Los motivos personales que alientan la emigración de este tercer grupo, más que a la necesidad, responden al deseo o esperanza de ascender socialmente y al mismo tiempo contribuir a mantener el estatus o prestigio de la casa y grupo familiar. Esto era así debido al sistema de organización familiar vasco, en el cual el individuo pertenece a la casa y no al revés. Con este fin, se prescribía en la ley Foral vasca un sistema de herencia por el cual la casa y patrimonio debían pasar a uno solo de los hijos de forma que los bienes troncales se perpetuaban de una generación a otra. Para lograr este fin se apartaba al resto de los hijos del acceso a dichos bienes con la consecuencia inmediata de la emigración a las Indias de aquellos eliminados del sistema de sucesión, convirtiéndose en el origen de la participación activa de numerosos vascos en la economía del Virreinato de la Nueva España. Tal fue el caso de la mayoría de la lista que aquí se presenta.

Sin embargo, el viaje de todos ellos pudo realizarse gracias a la cooperación del caserío a través de préstamos y censos contraídos sobre la propiedad para cubrir los gastos de desplazamiento, así como a la infraestructura de redes familiares y de paisanaje tejidas a partir de los dos grupos establecidos con anterioridad en el Nuevo Mundo, los cuales, además de asegurar un trabajo al nuevo emigrante, también ayudaron en ocasiones enviando dinero para tal fin.

En el siglo XVIII contamos ya con multitud de datos relativos a la emigración procedente de nuestra zona de estudio, constatando que la emigración a las Indias se había convertido en una práctica habitual no solo reservada para aquellos que formaban parte de las élites, para pasar a estar representada por vascos pertenecientes a los estratos medios de los pequeños propietarios del campo que van a ocupar puestos dentro del comercio y en la economía e historia de la Nueva España. En la lista encontramos destacados mineros (Campo Soberron, los Yandiola y los Martínez de Lejarza)… grandes comerciantes ( Basoco, Castañiza, Yermo), poderosos hacendados (Martínez de Lejarza y Unzaga, Lanzagorta, Santibañez, Sauto), arquitectos y profesionales (Artzeniega, Bueno de Basori). Y labradores, ganaderos, artesanos, soldados, misioneros…

Las redes sociales de emigración

Hasta aquí el enfoque migratorio se ha puesto en los motivos que originan el flujo. De aquí en adelante el estudio sobre la población emigrada a la Nueva España se realizará teniendo como centro de nuestro análisis la lista de emigrantes que componen el flujo con el fin de contar con un cómputo aproximado de esta práctica tan habitual en el área de estudio, así como también poner de manifiesto las redes de emigración que se formaron a partir de la recepción de conquistadores y colonos que entraron en el territorio mexicano -las tendencias identitarias que unían al grupo, de acuerdo con Boyd-Bawman, fueron notorias y determinantes en el caso de la emigración vasca-, para finalmente distribuir su participación en los distintos sectores económicos en los que contribuyeron a lo largo del territorio mexicano.

Debemos de pensar en aquel que emigra como parte integrante de una comunidad con leyes, valores y costumbres, como parte de un linaje y de una familia, y que durante un largo periodo de tiempo, dichos condicionantes van a continuar determinando su actuación. El emigrante es, en resumen, la expresión de una determinada visión del mundo y esa identidad la lleva el que se va como acervo cultural que se evidencia en una primera etapa de su separación. En una segunda etapa la identidad se verá enriquecida por nuevas formas de ver el mundo, identidades plurales y la práctica cotidiana del nuevo lugar de acogida.

Aun así, aquel que partía hacia las Indias mantenía allí la comunicación con sus orígenes a través del trato con otros emigrantes provenientes de su pueblo natal, la práctica de una comunicación epistolar con los suyos, o el envío de donaciones o remesas en metálico para contribuir a necesidades del pueblo y sus familiares. Con el pensamiento continuaban en contacto con el valle que les vio nacer y los montes que dejaron, con las festividades y con los muertos en una experiencia mística que los mantenía unidos a pesar de la distancia.

Los caseríos vascos habían descubierto uno de sus principales recursos con la emigración a Indias, convirtiendo esta práctica en una verdadera estrategia de supervivencia y mantenimiento del prestigio y la economía familiar. Fue determinante hasta el punto que contribuyó a prolongar la agonía del Antiguo Régimen que se sustentaba en parte en la economía familiar y autoconsumo de los caseríos, ayudando a su mantenimiento a través de las remesas y protegiéndoles de esta forma fuera del alcance de los prestamistas de censos.

Sin embargo, a pesar de la hidalguía universal de los vascos, no todos pudieron optar a la práctica de la emigración, al menos no legalmente, porque a los complicados trámites burocráticos, se añadían los gastos del viaje desde el País Vasco hasta Sevilla o Cádiz, los que que Auke Pieter Jacob calcula ascendían a 5,100 maravedies por 73 días de viaje para el periodo 1559-1560. A estos gastos de desplazamiento hay que añadir el tiempo de estancia en Sevilla hasta la salida del barco, más aquellos de avituallamiento para la travesía. Todo ello ascendía a 46,308 maravedíes. Lo abultado de estos gastos hacían que muchos escogieran la emigración ilegal por ser más fácil y económica, enrolándose como soldado o marino y desertando después en las Indias, lo cual se convirtió en una práctica común.

El procedimiento legal de emigración para los pequeños propietarios de nuestra lista empezaba con la decisión de enviar un hijo a América, decisión que en muchos casos coincide con el momento en que los padres nombran heredero a uno de los hijos y que a su vez coincide con la toma de estado matrimonial del heredero. La costumbre de hacer coincidir los tres acontecimientos tenía como finalidad aprovechar tanto la dote llevada por la novia al matrimonio, como las nuevas relaciones familiares y contactos que aportaba la novia al caserío. La aportación de nuevas relaciones familiares es vital para la emigración al abrirse nuevas posibilidades de emigración para los miembros del caserío con cada una de las mujeres que pasaban a formar parte de él trayendo consigo un paquete nuevo de posibilidades y alianzas para sus miembros. Con ello tenemos un esquema de emigración en forma de árbol, en lugar de un sistema lineal. De esta forma las redes que se crean se alargan a la vez que expanden, tejiendo un entramado familiar y de paisanaje fundamental para el éxito de la emigración que extendía sus tentáculos hasta el Nuevo Mundo.

El procedimiento legal de emigración seguido por aquellos de nuestra lista continuaba con la recepción en la familia de una carta que era enviada en muchos de los casos por un tío materno residente en América o un paisano que necesitaba ayuda para llevar su negocio y solicita le envíen algún mozo del pueblo con este fin. Con frecuencia el chico había sido preparado para este momento en alguna de las escuelas que en la época había en Gordejuela y demás pueblos de la zona, donde se le había instruido en ´´las primeras letras y las cuatro reglas de los números¨, con lo cual se convertía en un aspirante deseable para ocupar el cargo que debía desempeñar.

La propia situación de la zona, frecuentada por los arrieros que transportaban mercancías entre Bilbao y la meseta castellana favorecía la inercia a la alternativa de la emigración, facilitando la infraestructura necesaria en el camino andado anteriormente por otros vecinos o miembros de la familia. Con ellos y sus carromatos llegarían hasta el puerto de Cádiz donde les esperaba una nueva estructura de apoyo para el éxito de su empresa. Allí contaban con varios paisanos que les aprovisionarían con el dinero suficiente para los gastos que les esperaban: pasaje, avituallamiento, y tiempo de espera, proporcionándoles muchas veces vivienda para la ocasión. Existen cartas que así lo prueban.

Esta situación se repetía con la llegada a Veracruz de los muchachos. Como la mayoría de ellos eran adolescentes, debían contar con un contacto en América que se hiciera cargo de ellos proporcionándoles el alojamiento y el sustento inicial, además de ocuparse de buscar entre el resto de residentes un trabajo que solía ser un puesto de confianza, en caso de no ir con algún trabajo concedido de antemano, generalmente de cajero. La red invisible formada en los distintos puntos estratégicos del camino que llevaba a las Indias, era determinante en la decisión de emigrar.

Tengo la suerte de tener en mi poder unas cartas inéditas pertenecientes al protocolo de Don Domingo de Ayerdi Salazar, escribano de Gordejuela y abuelo de Ignacio de Allende y Unzaga, que nos ilustran sobre las redes de emigración y ayuda que tuvieron estos emigrantes. Las cartas son además un testimonio escrito de finales del XVII, que por lo tanto, se remontan a los inicios en que el flujo estudiado tomó su propia inercia de retroalimentación. Es altamente probable que entre los primeros pobladores pertenecientes a los estratos medios que decidieran seguir la estrategia de enviar los hijos a América estuviera precisamente el escribano de Gordejuela, el cual tenía los contactos suficientes como para crear una red de control que acompañase a sus hijos durante todo el trayecto y estancia en México. Alguien que velara por ellos proporcionándoles un hogar desde donde poder encontrar un trabajo conveniente. El escribano poseía los contactos necesarios adquiridos por favores hechos a paisanos residentes en el extranjero que debían solucionar algún asunto legal o familiar en su pueblo. A cambio de estos favores Don Domingo envió a dos de sus hijos Francisco y Alejandro de Ayerdi. Francisco fue enviado antes y remitido al Real de Minas de Cusihuiriachi, Chihuahua. La relación histórica del mineral de Cusihuiriachi nos habla de haber sido colonizado por personas que provienen de nuestro campo de estudio y en el momento que nos ocupa había sido nombrado alcalde mayor del lugar Martín de Alday, lo cual nos habla de redes de paisanaje que pudieron haber intervenido en la colocación en dicho Real de Minas de Francisco de Ayerdi. El segundo hermano, Alejandro de Ayerdi llegó a México en 1692 y después de desembarcar en Veracruz, él y otro paisano llamado Joseph del Villar, se dirigen a la casa de Domingo de Zabalburu que de acuerdo con la información que el mismo Alejandro da en su carta, era ¨la persona que les había embarcado a todos ellos, para ver que órdenes había¨. Al no recibir ayuda de parte de Domingo de Zabalburu, son ayudados por otros paisanos que encuentran en el lugar. Una vez en la Ciudad de México, Alejandro se hospeda en casa de Domingo de Bassoco, donde reside por siete días en espera de que surja un trabajo. Al parecer es otro paisano, Esteban Ochoa de las Llanas el que encuentra un lugar donde emplearle mientras esperan que aparezca algo mejor, ya que solo recibe comida y vestido a cambio de su trabajo. La correspondencia que consta de 10 cartas y se extiende desde Mayo de 1692 a julio de 1696, se realiza entre siete personas, de los cuales tres son el padre y los dos hijos, los otros cuatro son paisanos que por un lado informan al padre, y por otro, dan consejos y ayudan prioritariamente al hijo recién llegado a México capital. A través de las cartas vemos como ejercen su papel protector, estando dispuestos a tomar medidas más drásticas de ayuda si el empleador del chico, que en este caso es un madrileño, no lo hiciera. Utilizan también estos contactos para en ocasiones hacer envíos de dinero, mientras Domingo de Ayerdi actúa de intermediario, e informante de lo que está pasando, tanto a las distintas familias como al pueblo en general.

Es imposible transcribir aquí la correspondencia completa, pero si quisiera reproducir al menos la carta de Alejandro de Ayerdi y Lapuente a su padre Don Domingo de Ayerdi y Salazar, porque sintetiza toda la actividad de ayuda y covijo que se percibe en la lectura de todas ellas.

Padre y Señor mío de singular gusto y estimación será para mi el que estos cortos renglones lleguen a manos de Vuestra Merced y le hallen con la salud que este su humilde hijo de Vuestra Merced le desea en compañía de mi señora madre si fue Dios servido darle vida y de esas mis queridas hermanas, la que me asiste gloria a Dios es muy buena y siempre a la obediencia de Vuestra Merced Señor mío, doy cuenta a Vuestra Merced de como tuvimos una buena navegación a Dios gracias que en setenta y dos días nos pusimos en la Veracruz-

Habiendo y cuenta a Vuestra Merced de como luego que subí a tierra acudimos todos los que nos había embarcado el Señor Don Domingo de Zabalburu a su casa a ver si había orden de subirnos a México y nos dijo que él ya nos había puesto en las Indias, que buscase cada uno su remedio. Y viendo esto el amigo Joseph de Villar e yo comenzamos a vender la poca ropa que traíamos hasta que encontramos un caballero llamado Ventura de Ubieta natural de la ciudad de Navarra y con otro paisano llamado Domingo Martínez de Lejarzar y natural del Concejo de Gueñes y le dije yo como venía remitido a esta Ciudad de México a casa de Esteban Ochoa da las Llanas. Me alquiló una bestia en veintidos pesos y me trajo a esta ciudad y luego que llegué en ella acudí a casa del Señor Esteban y me dió los dichos veintidos pesos para el dicho Ventura de Ubieta y el amigo Villar los dió Diego de la Torre por él y le tiene en su casa con el sobrino Andrés de la Torre-

Señor mío doy cuenta a Vuesttra Merced de como el Señor Juan de Bassoco me tuvo en su casa ocho días hasta tanto que me buscaron la conveniencia que tengo que es una cacahuetería de todo género que mi amo es natural de la Villa de Madrid y Sargento Mayor de la compañía de palacio del Señor Virrey de esta Ciudad de México el cual me tiene ofrecido me aviará con una tienda al Real de Minas de Tlalpujagua dentro de dos meses de hoy día de la fecha-

Señor mío también doy cuenta a Vuestra Merced de cómo le escribí a mi hermano Francisco el estado de sus obligaciones de Vuestra Merced, el cual remite a Vuestra Merced cien pesos juntamente con lo que va para el Señor Domingo de Bassoco y me escribe a mi lo que Vuestra Merced verá por esa carta que le remito dentro de esta que envío con un tal Francisco de la Encina para que me lleve a su costa allá y envía a decir en la carta del Señor Juan de Bassoco que haga lo que su Merced y Esteban determinaren Y el Domingo Bassoco le envían a decir que no necesito de ir allá por ahora, que ellos que me acomodaron, ellos están a la mira, que procediendo yo bien aunque mi amo no me ayude, que ellos procurarán darme conveniencia y espero en Dios nuestro Señor lo haran ansí según las muchas honras que yo recibo de ellos cada momento diciendome que vea si se me ofrece alguna cosa y que si porque no voy a sus casas, que ya se que están allá para para lo que se me ofreciere. Yo les digo, Señores míos ya tengo yo reconocida la buena voluntad de Vuestras Mercedes por de ora no se me ofrece nada, ya llegará tiempo en que moleste a Vuestra Merced y así se lo mirará Vuestra Merced a sus hermanos en lo que se pudiere que yo espero que Dios nuestro Señor que dándome Dios vida para la otra flota remitiré a Vuestra Merced alguna cosa para ayuda de sus trabajos, que después que estoy aquí me han salido otras dos conveniencias de ver como yo obro bien para afuer de la Ciudad. A todas esas mis señoras tías y primas dará Vuestra Merced mis cariñosas memorias y lo mismo a esos mis señores vecinos y a mi prima Santa le dirá Vuestra Merced no deje de enviar aca a su hijo que para cuando él venga ya tendré yo forma para tenerle en mi compañía, que en esta Ciudad, aquel que se quiere aplicar no le falta como buscar la vida-

A mi hermano Domingo le dará Vuestra Merced mis encomiendas y a mi Señora María de Lapuente y que no le escribo por ser todo una mesma cosa y con esto ceso, y no de rogar a Dios de a Vuestra Merced los años de mi deseo, como deseo y he menester y me le deje ver

México y Junio 19 de 1696

Alejandro Ayerdi Salazar

El amigo Bartolomé de Layseca se halla tan pobre y su hermano Domingo se casó muy pobre y se fue tierra adentro con ella y no hemos sabido de ellos.

Un siglo más tarde podemos comprobar en una carta que Gabriel del Yermo dirije a su hermano José Antonio residente en Sodupe, Gueñes, como continua vigente tanto el compromiso como las redes de ayuda organizadas en torno al recien llegado. Dice así: ¨Ha llegado un recomendado de Don Marcos de la Puente y esta parado en casa de su tío Gallarza. Estoy al cuidado de ver donde lo puedo colocar. En virtud de tu orden le entregó en Veracruz Don Manuel Antonio de Isasi 63 pesos para gastos del camino y alguna ropa, pues vino bastante escaso de ella por motivo de haber naufragado el navío en que venía en la isla de Santo Domingo¨. Carta fechada en octubre de 1798.

Como vemos, el emigrante vasco que llegaba a México estaba protegido por una red de paisanaje y desde el principio se incorporaba a un gran grupo fraternal de parientes y compatriotas que se dedicaban mayormente al comercio. El proceso comenzaba reclutando a los aprendices o cajeros entre los compatriotas y parientes cercanos que habían quedado en el pueblo, generalmente sobrinos, hijos de alguna hermana . Los primeros años que pasaba como aprendiz le proporcionaban los conocimientos que necesitaba sobre el oficio además de establecer una serie de contactos útiles en su carrera comercial. Una vez terminado su entrenamiento se convertía en socio o pasaba a establecer su propio negocio para lo cual su patrón, que era a la vez su tió o paisano, le proporcionaba capital y mercancías a crédito. Tras muchos años de vida monacal, de austeridad y obediencia bajo las órdenes del patrón, el inmigrante estaba listo para dar el salto y convertirse en un hijo más al contraer matrimonio con una de las hijas del dueño, (la que a la vez solía ser su prima), pasando a ser a partir de entonces quien dirigía los destinos del negocio.

¨A diferencia de los criollos, el inmigrante peninsular, permanecía soltero hasta una edad que rondaba los cuarenta años con el fin de poder disponer del tiempo necesario para alcanzar una estabilidad económica y de relaciones comerciales antes del matrimonio. Después, gozarían de la preferencia en el mercado matrimonial para contraer matrimonio con las hijas criollas de sus patrones. Esta práctica fue común sobre todo entre los comerciantes, de forma que muchas casas mercantiles debían su supervivencia a dicha endogamia. Tal parecía que las mujeres criollas de buenas familias estuvieran reservadas para los emigrantes peninsulares, al mismo tiempo que dejaba fuera de juego a los criollos del acceso a las mujeres criollas, así como también los excluía de la práctica del comercio¨. A la vez Brading hace notar que entre los hombres criollos de estas familias acomodadas existe una tendencia al sacerdocio y retirarse de la sociedad.

De hecho la utilización del matrimonio como un contrato con fines económicos constituía una práctica común en los pueblos vascos, donde los padres escogían como novia a la hija de algún caserío conveniente para el futuro de la casa. Esta tendencia fue una de las estrategias más utilizadas en México por el grupo vasco en el ascenso social y económico, práctica que tiene el ingrediente económico de que ningún bien raíz saliera de la familia de acuerdo con la ley de troncalidad vasca. En este caso, entre los vascos inmigrantes a México, fueron las hijas quienes fueron elegidas para la transmisión de los bienes. Estas se casaban con primos llegados del País Vasco, mientras que los hijos eran educados en la carrera eclesiástica o alguna profesión liberal. Era también habitual que las viudas contrajeran nuevas nupcias con el cajero del negocio de su marido con el fin de continuar así el negocio familiar. Como hemos dicho, estos patrones de preferencias matrimoniales fueron utilizadas especialmente por los comerciantes, aunque tampoco faltaron en el sector agropecuario de las haciendas. Lo cierto es que muchas casas mercantiles debieron su continuidad a tal endogamia.

Como vemos, existió una fuerte tendencia a agruparse endogámicamente, la costumbre de traer de su tierra a un hermano o sobrino fue una práctica muy extendida entre el grupo. Lo normal era que una vez alcanzado el éxito en los negocios se llamara a participar en él a algún miembro de la familia. Contamos así con 88 registros que lo hicieron en nuestra lista. Son aquellos casos en los cuales quedó especificado que vive en compañía del tío o fue reclamado por éste o por un hermano, lo cual no quiere decir que otros igualmente fueran reclamados por algún familiar pero este hecho, al no quedar registrado, no nos consta en la actualidad. Sin embargo fueron numerosos los casos en que se mandaron llamar a varios miembros de la familia como veremos más adelante en múltiples ejemplos en los que todos responden al mismo patrón de emigración familiar.

Además de la endogamia que los caracterizaba, muchos de estos vascos del campo de estudio que nos ocupa estaban organizados en cofradías que agrupaban a todos los vascos que estaban en el país azteca, como fue la Cofradía de Nuestra Señora a Aranzazu, desde la cual se organizaron para recaudar fondos y sacar los permisos pertinentes para la erección de un colegio que acogiera a niñas o viudas de origen vasco que se vieran solas en una situación económica difícil, con el fin de protegerlas ayudándolas con becas para su sustento y educación. Entre los benefactores de esta gran obra que persiste hasta nuestros días tenemos un alto número de ellos que tienen su origen en Gordejuela y Gueñes, empezando por Pedro Bueno de Basori, nacido en Sodupe, que fue el artífice del trazado de la planta del Real Asilo y Colegio de San Ignacio de Loyola. Otra asociación que congregó en su seno a muchos de estos emigrantes fue la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País entre los años de 1772 y 1793, coincidiendo con las nuevas ideas y la Ilustración.

Análisis numérico de la lista de emigrantes

La lista de emigrantes que aquí se incluye es el resultado de la búsqueda en distintos archivos como el Archivo Histórico de la Provincia de Bizkaia donde se encuentran depositados los expedientes de hidalguía solicitados por aquellos que emigraron a América, así como el Archivo Foral de Bizkaia en cuyas actas de los ayuntamientos quedaron registrados los cargos honoríficos que se otorgaron a muchos de los ausentes, desde su pueblo natal. Además de estos archivos se consultó una ámplia bibliografía tanto de origen vasco como mexicana, llevando a cabo una labor recopilatoria de los emigrantes con origen en la zona de estudio. Sin embargo, muchos de los registros encontrados resultan incompletos y no nos informan sobre alguno de los datos, faltando el destino en ocasiones, también fechas o lugar de origen. Tal es el caso de las hidalguías, donde se hace referencia solamente al país de destino sin especificar la residencia final en el mismo. Esta falta de concreción reduce las posibilidades de análisis a menos de la mitad de las personas registradas, pero aun así, la realidad que manifiestan considero que se ajusta bastante a la representación real que tuvo el grupo en los distintos destinos de México.

La suma de personas que aparecen en la lista nos da un total de 424 emigrantes, y muestra que la peculiaridad de este flujo consiste precisamente en que, exceptuando 51 registros en los siglos XVI y XVII los cuales marcan el comienzo del movimiento migratorio en los lugares donde se situaban las aduanas y algunos pueblos del Valle de Ayala como Artzeniega, Llanteno o el mismo Gordejuela, tenemos que el resto de los 373 emigrantes dejaron su tierra natal durante el siglo XVIII o principios del XIX y presentan unas características propias en cuanto a que el flujo involucra a los estratos medios de la sociedad. Es decir, a aquellos que corresponden a los pequeños propietarios.

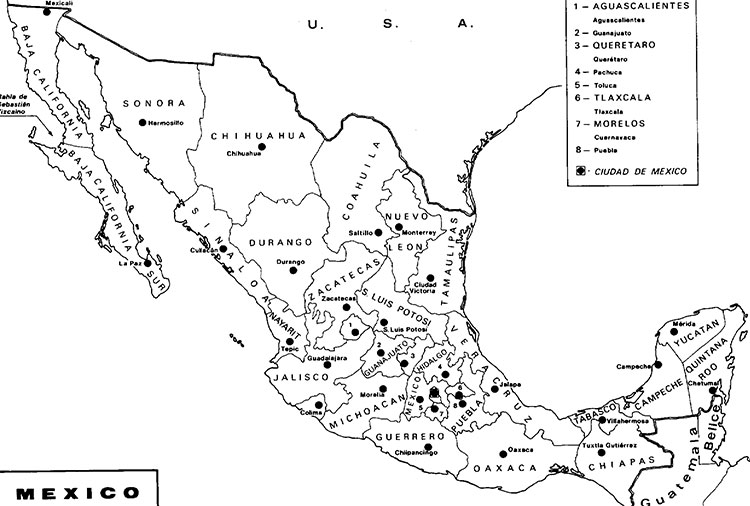

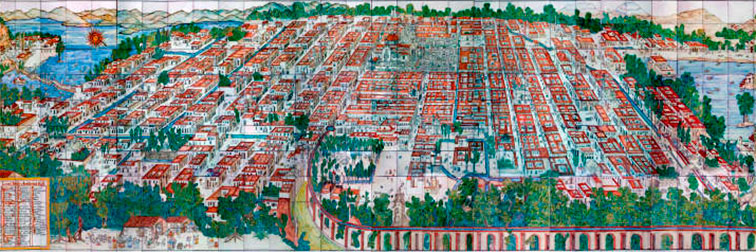

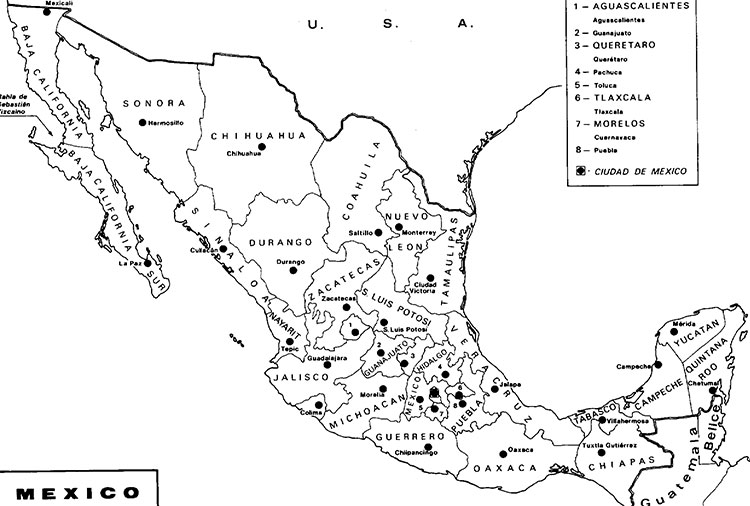

Los datos que nos proporciona esta lista de emigrantes nos permite concluir que el epicentro del flujo migratorio se localizaba en el pueblo de Gordejuela en las Encartaciones de Bizkaia con un total de 146 individuos que abandonaron su valle natal. De estos, tan solo 12 lo hicieron con anterioridad al siglo XVIII, mientras que los 134 restantes, lo hicieron todos durante el siglo XVIII, continuando las salidas hasta el final de la Colonia. La mayor concentración de estos migrantes los encontramos en la Ciudad de México y San Miguel el Grande, aunque también están representados en lugares como Nueva Vizcaya, Michoacán, Morelos y Veracruz.

El flujo de individuos que se desplazó a México se mueve hacia el pueblo vecino de Gueñes que le sigue en intensidad de las salidas con un total de 87 emigrantes, de los cuales, solamente 4 emigraron en épocas anteriores al siglo XVIII, y los 83 restantes lo hicieron en el XVIII hasta el final de la Colonia. Gueñes está representado en el México Colonial del XVIII en San Miguel el Grande, Morelos, Nueva Vizcaya y Ciudad de México. Precisamente sabemos que ´´Con motivo de la suscripción abierta por el Señorío de Vizcaya para sufragar los gastos de la guerra contra Francia se solicitaron a todos los Ayuntamientos una relación de los vecinos ausentes. En la facilitada por el Alcalde de Gueñes, en agosto de 1793, se dan 22 vecinos en la Nueva España. Por otra parte, Brading señala el fenómeno al observar que tan solo en el estado de Guanajuato de la Nueva España, habitaban hasta 43 personas de origen vasco en el año de 1792.

El Concejo de Galdames cuenta con 20 individuos que dejaron su pueblo en el siglo XVIII a los que encontramos repartidos sobre todo en la zona de Nueva Vizcaya. Galdames se adentra en la zona minera de Bizkaia por lo cual, aquellos que marcharon hacia México escogieron en su nuevo hogar un medio semejante donde desarrollarse.

El pueblo vecino de Oquendo, perteneciente al Valle de Ayala, en Alaba, cuenta con 20 emigrantes, que tuvieron una presencia importante durante la Colonia en México. Oquendo tiene la mayor concentración de sus individuos en San Miguel el Grande. El resto del Valle de Ayala en su conjunto reúne a 42 emigrantes en total, de los cuales la mayor concentración de ellos se dirigieron a la Ciudad de México con 12 representantes, Querétaro 6, Michoacán y Nueva Vizcaya con 3 cada uno.

En cuanto al resto de pueblos encartados, en Zalla encontramos 17 emigrantes y entre los otros pueblos de los alrededores contamos otros 15 que se distribuyeron por los diferentes estados de México. Mención aparte merecen las dos aduanas de Balmaseda y Orduña, con 13 y 14 emigrantes respectivamente, asi como pueblos de Ayala importantes y próximos como Artzeniega, que cuenta con 12 emigrantes salidos en su mayoría durante el XVI y XVII, lo cual indica que tuvieron la oportunidad de emigrar con anterioridad a que se manifestase la gran afluencia de emigrantes del XVIII, y al mismo tiempo, fueron el precedente de estos.

Representación de grupos familiares en los distintos sectores de la economía

Lo cierto es que encontramos a los inmigrantes de nuestra lista representados en todos los sectores de la economía, aunque no cabe ninguna duda de que su fama como grandes comerciantes mayoristas de la Ciudad de México es la que ha trascendido más por la representación con la que contaron durante el siglo XVIII en el Consuldo de Comerciantes y el poder que tuvieron. Al decir de Brading la mayoría de estos emigrantes que venían de las zonas montañosas del norte de España, se convirtieron en la médula de la comunidad española y fueron los que le dieron el sello a su estilo de vida durante el siglo XVIII. Los comerciantes mencionados en nuestra lista estuvieron representados en la dirección del Consulado de Comerciantes por paisanos como Antonio de Bassoco o Juan de Castañiza que desempeñaron el cargo de directores del mismo en varias ocasiones, así como por el partido vasco del Consulado en general, institución que fue la voz política de las grandes casas importadoras.

En la exposición que hace Brading sobre el comercio que se practicaba en México durante el siglo XVIII, hace notar que no se trataba de un comercio basado en el intercambio de productos locales, sino en la importación de mercancías desde Sevilla o Manila. Las grandes fortunas que se hicieron a través del comercio estaban basadas, no en el comercio interior, sino en la importación de textiles y acero de Europa, hierro, vinos y aceitunas de España, cacao de Venezuela o ceras de Cuba. A cambio de lo cual, México exportaba monedas de plata, cochinilla y después de 1790 también azúcar. Las condiciones en que se practicaba dicho comercio eliminaba a la mayoría de los comerciantes provincianos creando un pequeño grupo de comerciantes ricos en la capital llamados almaceneros.

Los comerciantes de la Ciudad de México

Siguiendo una vez más a Brading, consideramos a Juan de Castañiza y a Antonio de Bassoco, ambos originarios de Gordejuela, como los almaceneros más importantes del siglo XVIII en la Ciudad de México. Juan de Castañiza había podido emigrar hacia México gracias al matrimonio concertado para el hermano mayor. La novia era María de Lanzagorta Urtusaustegui que a su vez tenía un hermano en San Miguel el Grande, por lo que se abría con su llegada a la familia una red de posibilidades de emigración que supieron aporvechar para que el joven Juan Castañiza partiera una vez recibida la carta en la cual sería reclamado desde México por Antonio Lanzagorta Urtusaustegui. Según consta en la solicitud de Hidalguía que tramitó antes de iniciar el viaje, éste lo hizo acompañado de su primo Joseph de Ugarte y Castañiza en Mayo de 1725. Al parecer San Miguel el Grande fue el primer destino del joven Castañiza. De acuerdo con la investigación en los archivos eclesiásticos de Gordejuela que hizo Don Julián de Echezarraga, Lanzagorta aconsejó a Castañiza a seguir una carrera militar como forma de trampolín para introducirse en el mundo económico. Sin embargo, todos sabemos que el éxito económico de Juan de Castañiza se forjó en el comercio. Estos ricos almaceneros revendían lo comprado en Jalapa, distribuían otra parte en las ferias comerciales norteñas de San Juan de los Lagos o Saltillo, almacenaban el resto en la Ciudad de México o vendían a los poblados mineros del Norte donde también hacían préstamos en efectivo o utilizaban el crédito.

Parte de los beneficios obtenidos en el comercio los reinvirtió Juan de Castañiza en la agricultura comprando dos grandes haciendas a las que se dedicó con tanto interés que por ellas dejó las empresas comerciales a su sobrino Antonio de Basoco y Castañiza. Fue miembro de la Cofradía de Aranzazu siendo su rector en 1770. Así mismo, representando al partido vasco, fue prior del Consulado y regidor de la capital novohispana. Donó a su pueblo natal el altar de la Virgen de Loreto que se encuentra en la iglesia de San Juan de Molinar de Gordejuela, y en 1770 fundó la Preceptoría o Colegio de Latinidad donando las rentas de fincas en Chalco y otros lugares del Estado de México para becas de seminaristas en Gordejuela.

Le siguió al frente de los negocios su sobrino Antonio de Bassoco y Castañiza a quien Brading considera como el paradigma del mercarder colonial triunfante, así como el jefe indiscutible de la comunidad vasca. Este pasó muy jóven a la Nueva España ingresando en una de las mayores y más elaboradas sociedades comerciales internacionales. Sus actividades incluían intereses en el comercio con la China. Contrajo matrimonio con su prima, y al morir su tío en 1763 le dejó al cargo de una empresa que valía 250.000 pesos, con tiendas en la Ciudad de México, Jalapa y San Miguel el Grande. Empresa cuyo valor ascendió a 600,000 pesos en 1771. Más tarde debido a una desastrosa aventura en la que perdió mucho dinero Bassoco decidió avandonar el comercio internacional y dedicarse a la minería. En 1780 figuraba como accionista de la mina Real de Catorce y en 1799 se asocia con el Marqués de Bibanco adquiriendo unas minas en Capula.

Como se mencionó anteriormente, trajo a varios sobrinos a México ayudándoles en sus actividades económicas y a dos de ellos, de nombre José María y Vicente Bassoco Marcoleta, nombró herederos. Basoco, fue alcalde, regidor y síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, así como consul y prior del Consulado de comerciantes como miembro del partido vasco entre 1795 y 1797, con lo cual nos atrevemos a asegurar que desde ese puesto seguramente ayudó a muchos paisanos en la realización de diferentes operaciones comerciales.

Fue cofrade de Aranzazu, así como vicerrecaudador comisionado y miembro activo de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en México.Cuando murió en 1814 dejó una fortuna de 2,6 millones de pesos, habiendo contribuido en distintos momentos y cantidades de dinero a diferentes obras y ayudas. También dotó a su pueblo natal de Gordejuela con 500 pesos para que con ese dinero se comprara el reloj de la torre de la iglesia de Molinar.

Estos comerciantes de los que aquí informamos formaron parte de una élite mercantil y empresarial semihereditaria, que como vemos, fue también prácticamente endógama. Ambos ocuparon un lugar de dominio en la vida económica de la Colonia. De acuerdo con Brading, fueron los comerciantes, más que mineros y hacendados, quienes formaron la verdadera aristocracia mexicana de la segunda mitad del siglo XVIII.