Gaiak

Cómo argumentar sobre la renta básica (y cómo no hacerlo)

El debate contemporáneo acerca de la renta básica universal (RBU) ha atravesado dos fases. La primera fase tuvo lugar a comienzos de la década de los 90, cuando un filósofo todo-terreno que transita con solvencia por los terrenos de la economía, la ciencia política y la filosofía política como Philippe van Parijs propuso pagar un dividendo social a todos los ciudadanos, con independencia de que fueran ricos o pobres y de que trabajaran o no de forma remunerada, como forma de atajar el descontento social generado por el desempleo a partir de la década de 1980. La cuantía de esa prestación ha solido establecerse en el umbral de la pobreza relativa, que en el caso de España está en los 7.500 euros aproximadamente.

Quizá por estar guiada por un filósofo, esta primera fase del debate tuvo un carácter eminentemente normativo. La idea era que cualquier reforma, y la RBU es una reforma a gran escala, es susceptible de ser promovida (o criticada) sobre la base de dos tipos de argumentos: los argumentos normativos, que apelan a las razones de justicia que tenemos para promover algo, en este caso una RBU, y los argumentos pragmáticos, que se relacionan con las consecuencias (in)deseables que se derivarían de la implantación de la propuesta. Ya que tiene escaso sentido promover algo que nos parece injusto, incluso si un modelo econométrico nos dice que los resultados esperados son bastante aceptables, el plano normativo parecía un punto natural desde el que comenzar a elaborar la argumentación.

En esta fase normativa, los defensores de la RBU tuvieron que enfrentar una crítica muy potente, que dice más o menos así: dado que (1) la mayoría de sus defensores proponen financiar la RBU con cargo a un impuesto sobre las rentas salariales y que (2) ésta se paga a todos los ciudadanos de una comunidad por el mero hecho de serlo, la RBU es una propuesta injusta porque instaura una forma de explotación. Si implantáramos una RBU, continúa el argumento, las personas que disfrutan más cogiendo olas que resolviendo demandas de divorcio en un juzgado serían capaces de dedicar 40 horas a la semana a hacer surf en Mundaka, gracias a que podrían llevarse un termo lleno de gazpacho y un sándwich pagado por nuestro juez.

Expuesta de forma sintética, la respuesta que dio Van Parijs a esta crítica fue la siguiente. El liberalismo político (igualitario), sobre todo en la formulación de John Rawls, constituye la forma más sofisticada y más deseable de fijar los términos (derechos y deberes) de la vida en sociedad. Pues bien, uno de los principios más queridos por el liberalismo político establece la neutralidad del Estado ante los planes de vida de los ciudadanos. De la misma forma que no es función del Estado decirme si he de leer Cincuenta sombras de Grey o El gran Gatsby —esto no supone un verdadero dilema para casi nadie, pero hay elecciones más difíciles—, tampoco lo es decirme si he de dedicar mi vida a vender coches o patinar con mi skate todo el día por las calles de Donostia. Más aún, dice Van Parijs, un Estado que crea de verdad en el principio de la libertad que se encuentra en el núcleo del proyecto liberal (igualitario) debería garantizar a todo el mundo las condiciones materiales que me permitan ejercer esa libertad. Es decir, que transforman la libertad formal o sobre el papel en una libertad real o sustantiva.

El liberalismo político (igualitario), sobre todo en la formulación de John Rawls, constituye la forma más sofisticada y más deseable de fijar los términos (derechos y deberes) de la vida en sociedad.

La segunda fase comienza cuando la propuesta gana el vuelo suficiente para salir de las paredes de las facultades de Universidad y aterrizar en el debate público. A diferencia de la primera, ésta es una fase dominada por los argumentos consecuencialistas. La primera gran crítica que tuvieron que responder los defensores de la RBU en esta fase fue: “Muy bien, muy bonito, ¿pero esto cómo se paga?”. La pregunta es pertinente porque, en el caso de España, la propuesta movilizaría unos recursos equivalentes al 25-30% del PIB (unos 280.000 millones de euros). La respuesta suele ser dual. Por el lado del gasto, integrar todas las prestaciones en efectivo que quedan por debajo de la cuantía de la RBU y dejar intactos los servicios públicos como la Sanidad y la Educación —existen también versiones libertarias de la RBU que se proponen como alternativa al Estado de bienestar, pero en Europa han sido hasta ahora muy marginales—. Por el lado de los ingresos, establecer un tipo nominal único en el IRPF que se fijaría alrededor del 50%. ¿Qué consecuencias tendría una reforma así?

Según Arcarons, Raventós y Torrens, la consecuencia fundamental es que con ella el 80% (más pobre) aproximadamente saldría ganando y el 20% (más rico) saldría perdiendo. Según Jaume Viñas, en cambio, el diablo está en los detalles. Y es que incluso si damos por buenas las estimaciones de Arcarons, Raventós y Torrens ocurre que en ese grupo de perdedores encontramos gente, solteros concretamente, que ganan apenas 20.000 euros. Un trabajador por cuenta ajena con un sueldo de 30.000 euros anuales hoy paga 4.940 euros por IRPF. Con la reforma de Arcarons et al. Pasaría a pagar 7.229, un 46% más. Cuando leemos que en una reforma pierden los “ricos”, solemos pensar en tipos con traje, puro y mucha gomina en el pelo que tienen una segunda residencia en Marbella. No en alguien que gana 20.000 euros llevando pizzas en una scooter y comparte piso.

Sin embargo, en los últimos años los defensores de la RBU han tenido que enfrentarse a otra crítica. Supongamos, nos dice esta tercera objeción, que sí, que tenemos buenas razones morales para implantar una RBU y que además ésta es económicamente viable. La duda ahora es la siguiente: ¿qué sabemos realmente sobre su viabilidad política? ¿Cuánta gente apoya la RBU? Una primera intuición nos podría llevar a decir que eso seguramente no es un problema, porque una reforma que beneficia al 80% de la población ha de gozar de un apoyo electoral masivo. Sin embargo, la RBU no se paga con maná caído del cielo sino con dinero fruto de una (enorme) redistribución, y la gente no suele pensar lo mismo del dinero que cae del cielo que del que sale de su bolsillo.

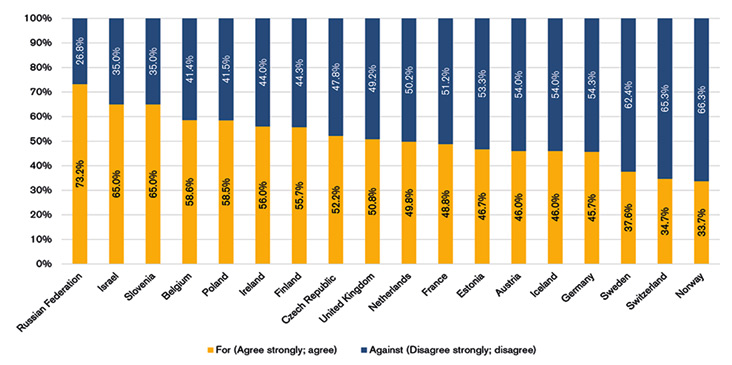

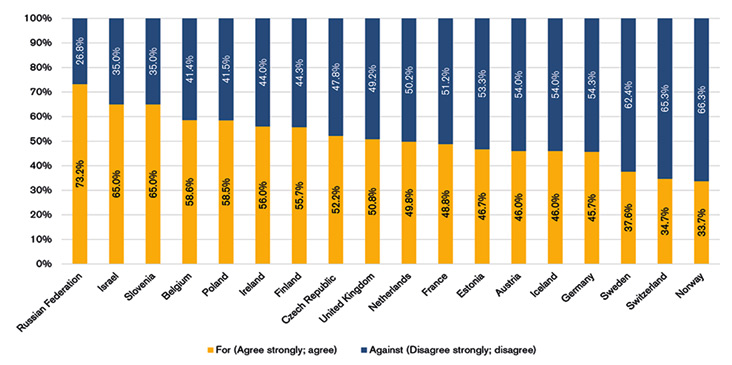

La octava Encuesta Social Europea (2016) contiene por primera vez una pregunta específicamente dirigida a evaluar el apoyo popular a una RBU. Del análisis del director de la ESS de esa pregunta podemos extraer tres conclusiones. La primera es que los jóvenes son el grupo donde la propuesta recibe más apoyo. La segunda que la RBU tiende a recibir apoyo sobre todo entre la gente de izquierda, pero no sólo. La tercera es que, como muestra el gráfico, la RBU recibe un apoyo inversamente relacionado con el grado de desarrollo del Estado de bienestar: cuanta más seguridad económica me ofrece mi sistema de bienestar, menos atractiva encuentro la RBU (y viceversa). Este hallazgo nos lleva al último punto que trataré en este artículo.

Gráfico 1. Apoyo a la renta básica universal

Fuente: Fitzgerald (2017).

Como es sabido, Euskadi no tiene una RBU pero sí una RGI. Hay dos diferencias principales entre ambas. Primero, que mientras que la RBU es universal y por consiguiente la cobrarían tanto Amancio Ortega como una persona sin ingresos, la RGI se focaliza al grupo más vulnerable de la población. Segundo, que mientras que la RBU es incondicional y la cobrarían tanto el surfista amateur que dedica 40 horas semanales a coger olas como el pizzero de la scooter, la RGI está condicionada a la voluntad de aceptar una oferta de trabajo que se acomode a nuestro perfil. Así pues, y más allá de anécdotas de barra de bar, ¿qué sabemos sobre la valoración que hacen los ciudadanos vascos de la RGI?

Según un “Estudio sobre [la] Renta de Garantía de Ingresos (RGI)” elaborado por la empresa de encuestas y opinión pública Gizaker para Lanbide, cuya muestra está compuesta por 1.350 personas mayores de edad y residentes en Euskadi, el 86,8% de la población vasca ha oído hablar de la RGI y el 80,8% está de acuerdo con que “las personas que reciben ayudas sociales las necesitan para vivir”. Más aún, una mayoría (53,9%) considera que “todas las personas, las de aquí y los inmigrantes, deberían poder acceder a la RGI si lo necesitan, según los requisitos actuales”, frente al 26,3% que consideran que los vascos deberían tener prioridad en el acceso a la RGI. No suele ser esto lo que uno escucha en los bares de la Parte Vieja donostiarra.

La discusión sobre la RBU ha abandonado en los últimos años la torre de marfil de la academia para aterrizar en el debate público. En ese tránsito, el tipo de argumentación ha ido virando desde la filosofía moral hacia la teoría social. Ahora ya no se habla tanto de surfistas libertarios en Tarifa, sino sobre ganadores y perdedores. Es decir, la RBU se ha hecho mayor y ha accedido a la sala del restaurante donde se cuecen las políticas públicas. En esa sala el debate ha estado muy centrado en la viabilidad económica de la propuesta, asumiendo quizá que a la mayoría de la gente le entusiasma la comida gratis (free lunch) y que la RBU era imbatible en el mercadillo de las propuestas políticas. Pero la RBU no cae del cielo y la literatura sobre economía política coincide con los (pocos) datos mostrados en este post en que las preferencias redistributivas de la gente son más complicadas de lo que suelen asumir los teóricos del maná. Una última cosa: puestos a dar comidas gratis, empezar por la mesa de los niños en lugar de por la de los mayores seguramente no sería una mala idea.