Gaiak

Líderes de la revuelta: las mujeres como representantes del sentir popular en la Matxinada de la Sal de Bilbao (1631-1634)

La Matxinada de la Sal es el nombre que recibe la revuelta popular que tuvo lugar en Bilbao entre 1631 y 1634, de la que se da detalle en distintos manuscritos de la época y en reconstrucciones posteriores[1]. Esta y otras rebeliones matxinas surgieron como respuesta del pueblo al aumento de las imposiciones tributarias en períodos de intenso conflicto bélico y en contextos de una situación agraria caótica. En definitiva, la falta de alimentos, junto a la subida de los impuestos y de los precios, fueron los factores que estuvieron detrás de la activa participación de las clases populares en movimientos de protesta.

En este caso concreto, la revuelta bilbaína por la subida del precio de la sal vino precedida de una crisis agraria y de un aumento de la tributación en productos básicos como el vino, el pescado y los textiles que se traían de fuera de Vizcaya. Ahora bien, la rebelión se desencadenó no solo por la carestía de la vida, sino también y de forma muy importante, por la percepción popular de que ciertos sectores sociales se estaban aprovechando de la situación. Este malestar social, que evidencia las tensiones internas, se pondrá de manifiesto de forma clara en el desarrollo del conflicto y, como veremos, serán las mujeres quienes lo articulen con claridad.

Placa de piedra en homenaje a los mártires de Bilbao (ejecutados tras la Matxinada), que se encuentra en la iglesia de San Antón.

Mujer y conflicto en Bilbao: la intervención de las mujeres en la Matxinada de la Sal

Uno de los elementos que aparecen de manera constante en estas “revueltas del hambre”, tanto en Vizcaya como en Europa en general, es la participación activa de las mujeres, que son presencia mayoritaria en las protestas públicas. La implicación femenina se comprende con facilidad si tenemos en cuenta su papel en la sociedad, pues las mujeres son quienes tradicionalmente cargan con la responsabilidad de velar por la subsistencia diaria de la familia, son las encargadas del abastecimiento y preparación de los alimentos, del cuidado de la casa y de la educación de los hijos. Si bien el universo en el que se desarrolla su vida cotidiana es limitado, las tareas que lo componen son vitales y quedan por completo bajo su tutela.

La Matxinada de la sal es un episodio histórico muy significativo en este sentido porque permite visualizar con claridad cómo fue la participación de las mujeres vascas en una revuelta del hambre. Como veremos a continuación, ellas no solo están presentes, sino que ponen la voz y, en distintos momentos, dirigen la marcha de los acontecimientos.

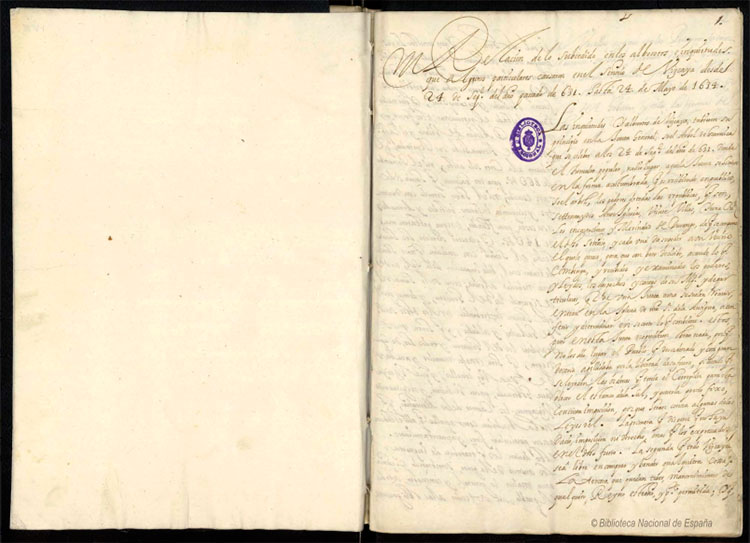

Primera página del manuscrito de la Biblioteca Nacional: Relación de lo sucedido en los alborotos e inquietudes que algunos particulares causaron en el señorío de Vizcaya desde el 24 de septiembre del año pasado de 1631 hasta el 24 de mayo de 1634 [Manuscrito].

I.

El colectivo femenino aparece por primera vez en el relato con un discurso que da voz a las reivindicaciones y a las acusaciones del pueblo levantado en la protesta. Esta parte es quizá el fragmento más citado del texto, pues muestra a las mujeres como líderes sociales con una capacidad de acción que contradice la visión convencional que las retrata como seres pasivos y no representados. Por otra parte, la articulación de las reivindicaciones se argumenta en términos de lucha de clases, una perspectiva a la que no estamos acostumbrados en textos de esa época.

Las mugeres de esta gente humilde decían públicamente á los/las principales: ahora nuestros hijos y maridos serán alcaldes y regidores, y no los traidores que nos venden la república; ya no mandarán el comisario Villareal, el veedor Domingo Ochoa de Yrazagorria, el doctor Saravia, Don Diego de Vitoria, el licenciado Echávarri, Mateo de Echávarri, Gonzalo de Lopátegui, Don Diego de Echávarri y otros, ni tendran la gravedad que antes; así, así, han de andar, muy corteses y comedidos, y nos han de hacer reverencias, primero que nosotros á ellos; y pues en Vizcaya todos somos iguales, unas han de ser las haciendas, que no es bien que ellos sean ricos y nosotros pobres, y que ellos coman gallina y nosotros sardina. De aquí adelante serémos todos y todas iguales, y ¿porque razon te han de llamar las mugeres de estos don, y nosotras no, y han de andar muy galanas y enjoyadas? Sepan que tan nuestras son las haciendas como suyas, y que todos habremos de vivir, comer y vestir igualmente, que tan buenas somos como ellos. Esto decían las mugeres. Esto decían las mugeres de los herradores, herreros, barqueros, amasadores, sastres y barberos, y la demás gente humilde de la república en las iglesias y en sus casas, y ellos en las calles y las plazas, en lo que tambien entraron algunos escribanos, procuradores, letrados y tratantes de baja esfera.

El discurso femenino retrata la realidad socioeconómica que viven las clases populares en Bilbao en la primera parte del siglo XVII y es expresión apasionada de su descontento. El pueblo llano reclama puestos políticos y de poder, exige la misma deferencia social que reciben las clases privilegiadas, igualdad en el trato y en el vestido, y también igualdad económica y en la propiedad de la riqueza. Las demandas se resumen, en fin, en el derecho a unas condiciones de vida dignas para todos, en las que desaparezcan los privilegios de clase.

II.

La segunda intervención de las mujeres se produce cuando el impulso de la revuelta ha decaído y ya se vislumbra la derrota y el castigo. Cuando el pueblo se arrepiente del apoyo prestado a la revuelta y aduce haber sido manipulado, las mujeres se pronuncian contra los cabecillas de los alborotos. La voz femenina surge de nuevo representando el sentir de la ciudad y la reflexión de los ciudadanos, que reivindica ahora la libertad individual por encima de la del grupo.

Pocos dias antes de la segunda ida del duque á Bilbao se juntaron á media noche algunos inquietos en San Nicolas para ver si podían levantar otra vez el pueblo y oponérsele, y fueron cuando de la cama á los oficiales y gente ordinaria; pero las mugeres les siguieron dando voces, diciéndoles que la vez primera tambien les habían engañado con embustes, y que estaban perdidos con la falta del trato, que ellos, los movedores, hiciesen valentías y dejasen trabajar á la gente pobre, con que se desvanecio su intento.[2]

III.

Por último, pese a temer las represalias y ser partidarias de terminar con la revuelta, son sin embargo algunas mujeres de Bilbao quienes protegen y ayudan a huir a uno de los cabecillas. Cuando ya ha fracasado el levantamiento, unas mujeres de la calle Zabalbide acuden a socorrer al único de los condenados por la revuelta que ha conseguido escapar:

Este se escapó echando á huir por una ronda, y fué tal el miedo que tuvo que le faltó el ánimo para subir una cuesta que llaman de Zabalvide, y unas mugeres que estaban en una fuente le llevaron hasta encima de la cuesta casi en hombros, que no hay valentía donde falta la razon ni quien la acompañe, como á este le sucedió. Paso a casa de Martin Ochoa de Ayoravide, y le sacaron de su cama”.[3]

En suma, el relato de la matxinada en la Relación de los alborotos de Vizcaya traslada una visión de la vida cotidiana del Bilbao preindustrial que rompe con los estereotipos sociales sobre la conducta femenina en la época. Las mujeres elevan la voz en un discurso público, político y reivindicativo y al hacerlo se unen a sus congéneres europeas exhibiendo un comportamiento social de grupo con contenido político. Desde su ámbito particular, dictado por las responsabilidades, restricciones y posibilidades asociadas a su género, las mujeres bilbaínas de la Edad Moderna ocupan una posición en la vida pública mucho más compleja de lo que hacen pensar las generalizaciones literarias o las elaboradas a partir de su comparación y contraste con la conducta masculina.

[1] La copia manejada por las autoras es la Relación de los alborotos de Vizcaya desde el año 1631 hasta el 1634, que se encuentra en el Archivo Histórico de la Diputación de Vizcaya

[2] Relación pp. 59-60.

[3] Relación, p. 73.