Gaiak

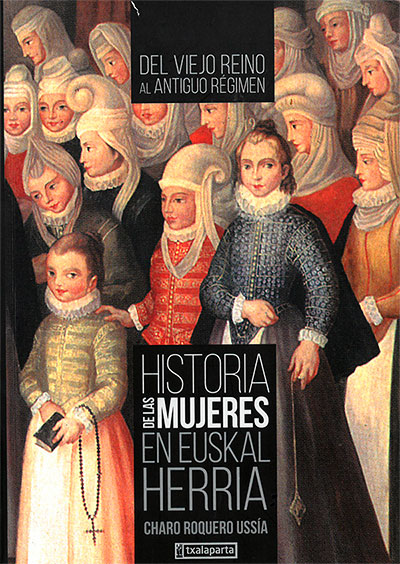

Historia de las mujeres en Euskal Herria

En este estudio sobre la mujer en Edad Moderna en el País Vasco, se comienza por recordar que en los siglos XVII y XVIII la libertad de acción de la mujer en todos los aspectos era mínima y que los condicionamientos sociales y religiosos la constreñían hasta el punto de convertir algo placentero, como el enamoramiento y el galanteo, tanto en actividad sospechosa moralmente, como en objeto de murmuración. El consentimiento paterno, la dote, las diferencias sociales, la mirada de la comunidad, la influencia de la religión…, todo revertía sobre la decisión de la mujer a la hora de tomar matrimonio, en sus relaciones con el sexo opuesto, en su ocio, en sus bailes, en su educación, en su indumentaria, en su trabajo, en la consideración de los que era pecado o una falta en la modestia… Un grupo social vigilante (conformado bajo las directrices de las autoridades religiosas), proclamaba una moral consonante con los valores más tradicionales femeninos, enmarcados en la docilidad, la abnegación, la modestia, la resignación y la paciencia, el recato y por supuesto la defensa a ultranza de la virginidad como supremo tesoro femenino …

Esta inmovilidad de los valores que proclaman supone una resistencia, un lastre al cambio social y a toda actitud desenvuelta e independiente de la mujer. Prueba de ello es cómo el clero para defender un rito o una práctica cuestionada, siempre apelaban inmediatamente al consabido “porque siempre se ha hecho así”…

Los oficios de la mujer fuera del ámbito doméstico eran escasos y más bien derivados de éste: criadas, taberneras, costureras, bordadoras, vendedoras de los productos de la tierra, ama de cría, partera…, (el caso de las lavanderas es muy curioso, pues aparece a menudo en los textos moralistas como provocadoras en sus actitudes y vestidos, así como las bateleras de Pasajes, de “moral dudosa”). Pero ello no le impide vivir sus pequeñas historias. Por otra parte, no hay que olvidar la existencia de una mujer marginada, que reclama su atención histórica: la alcahueta, la amancebada, la prostituta, las contrabandistas, la “infanticida”, las brujas o curanderas…

Los valores más estimados en una doncella (aparte del tesoro de su entereza o virginidad) eran el recato, la honestidad, la modestia y el pudor, y en la “etxekoandre” que fuera discreta (no murmuradora, ni gritona), hacendosa, trabajadora y previsora (valoran mucho su papel en la unidad económica) y sumisa. La cultura popular se encargó de plasmarlo en canciones, refranes o proverbios. Por otra parte, una de las armas más efectivas para un control informal comunitario es sin duda la murmuración.: el cortejo, el coqueteo, era vigilado y comentado en la comunidad vecinal.

Y así nos podíamos preguntar, “¿cómo era adoctrinado el pueblo?, ¿dónde se le infundía estos principios?”… Fundamentalmente estaban presentes en la tradición, en la atmósfera que se respiraba. Sin olvidar, claro, los estentóreos y resonantes clamores de las “misiones populares” desde el púlpito, en las que tanto se distinguieron jesuitas y franciscanos.

Historia de las mujeres en Euskal Herria, Charo Roquero Ussía.

Los pleitos ante Tribunales religiosos y civiles (o más bien la información que es posible extraer de ellos), constituyen, en este trabajo, la fuente para conocer la vida cotidiana de la mujer: arando la tierra, yendo y viniendo de los molinos, llevando cargas y recados por los caminos con el burro, conduciendo el ganado, acarreando leña de los montes, vendiendo en los mercados y tiendas, levantando cargas en los muelles, yendo a la fuente, trabajando de criada, lavando la ropa, vendiendo vino, hospedando marineros y soldados…. Todo ello lo conocemos a través de las manifestaciones y relatos de los testigos. Además, descripciones de las romerías, de los trayectos a los santuarios, de los galanteos y rituales de cortejo, de las danzas y las comidas, donde ambos sexos juntamente comen, beben, festejan y bailan hasta bien entrada la noche (e incluso pernoctan en ermitas alejadas, a pesar de la condena de los eclesiásticos).

Y lo mismo se puede decir de los datos e información que nos proporcionan sobre los conflictos derivados, por ejemplo, del culto a los muertos. No podemos imaginarnos la cantidad de rencillas y enfados que podían originar que alguna vecina cambiara su puesto tradicional en la iglesia; no es un mero desplazamiento local y material sino que trascendía a lo simbólico y a cuestiones de prestigio en la comunidad femenina. Pero también esos mismos pleitos nos proporcionan un toque de atención sobre una cierta libertad sexual femenina. Sugieren que muchas mujeres entraban en las relaciones sexuales prematrimoniales bordeando los códigos religiosos de conducta y que prescindían de la noción de pecado a la hora de tener en la mano la promesa de matrimonio, tomando decisiones eminentemente basadas en criterios personales de preferencia o de cálculo.

Podemos deducir la consideración de una cierta actitud: las mujeres conscientemente o no, ejercieron una presión, una resistencia a la estrechez moral que las constreñía, pero ésta consistía más bien en aprovecharse de los huecos del sistema para escapar de él y tratar de hacer su propia vida. Y poco a poco, a fuerza de forzar rutas de escape, éstas acaban convirtiéndose en acep y por fin en aceptadas socialmente. Es decir, que a fuerza de ahondar el camino de salida, se consigue socavar los límites del sistema para acabar amoldándolo y ensanchándolo. El ejemplo más claro sería en observar cómo se aprovechan de las Promesas de Matrimonio, verdaderas o falsas para conseguir el ansiado fin del matrimonio. Aquí ¿quién se aprovecha de quién? La Iglesia tuvo que aceptar que las mujeres engañaban y mentían en sus tribunales para obligar a cumplir una Promesa de Matrimonio dada en condiciones más que dudosas. Aprovecharse del sistema es una estrategia como cualquier otra, y en cualquier caso menos conflictiva y penosa que el enfrentamiento directo que la condenaría al ostracismo social.

Una última acotación: una mirada a los datos demográficos nos hace ver las dificultades para encontrar marido o para mantener a una familia sin éste: la emigración en estos años constituyó una sangría muy importante....y se ilustra con esta anécdota: “la ocupación pastoral de la que más se quejan los párrocos de estas Provincias es la de los correos marítimos; las correspondencias de tanta madre y esposa desamparada, de ordinario es ejercitada por la pluma caritativa de los curas…” El índice de masculinidad dentro de la población total indica que el número de varones dentro del conjunto de habitantes era bajo en Guipúzcoa y Vizcaya, o sea que su número era bastante inferior al de las mujeres, (aunque no tanto en Navarra y en Álava, donde ambos sexos estaban bastante próximos en número). La emigración se fue haciendo notar en la pirámide demográfica, incidiendo más en las ausencias de los hombres en edades claves de procrear. Por otra parte hay un claro predominio del colectivo de viudas respecto al de viudos en las cifras del año 1787.

De todo ello se ha intentado proporcionar una idea en este estudio de la Historia de las Mujeres en el País Vasco, en una época en que la vida de éstas estaba muy constreñida social y culturalmente.

Y además el libro cuenta con un excelente Prólogo realizado por Teresa del Valle, quien magistralmente destaca lo anteriormente expuesto.