Gaiak

“El jardín cristiano de los vascos”. Lengua, reacción antiliberal e ideología en el discurso de Jose Paulo Ulíbarri (1775-1847)

ESTEBAN OCHOA DE ERIBE, Javier ULIBARRI ORUETA , Koldo ARTOLA RENEDO, Andoni

En los últimos años Occidente ha visto emerger movimientos políticos, de cierto éxito, que cuestionan con inusitado vigor los ideales de libertad, fraternidad e igualdad con que las revoluciones de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX transformaron nuestras sociedades. En este contexto global, los gobernantes del País Vasco parecen querer promover, desde hace algún tiempo, la imagen de un oasis moderno, progresista, tolerante e integrador, cualidades que, según el discurso oficial, forman parte de cierto ser vasco. En un país relativamente dado a la amnesia histórica, conviene quizás recodar que, si tal ser vasco existe, no siempre ha contenido esos valores en su código genético. En 1823, en medio de intensas transformaciones revolucionarias a escala global, el herrador-veterinario Jose Paulo Ulibarri, residente en la anteiglesia de Abando, comenzaba la redacción de un cuaderno de correspondencia privada cuyo eje discursivo es, de hecho, diametralmente opuesto. Como muestra, un botón de su primera carta, en la que afirmaba, en referencia al castellano, que por “las malditas lenguas extrañas del infierno”, “Lucifer ha traído un millón de males a Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra”[1].

Este copiador de cartas, conocido de filólogos e historiadores del país, es un documento extraordinario. Rebasa con creces el interés puramente local. No solo por la condición social de su autor, por su carácter íntimo o por su marcada ideología reaccionaria sino, también, por estar íntegramente escrito en euskera. Redactado entre 1823 y 1838, además de la correspondencia, el manuscrito contiene notas, traducciones, poemas e incluso un diccionario. En este conjunto heterogéneo de textos se puede detectar un hilo conductor, un discurso deslavazado y visceral, cuyo núcleo sería la corrupción introducida en el País Vasco por las lenguas extrañas (erdera). En efecto, para Jose Paulo Ulibarri toda lengua que no fuera la vasca vehiculaba ideas peligrosas, liberales, heterodoxas, atentatorias contra un orden tradicional de sanción divina; ideas que, en definitiva, amenazaban el sistema foral, y ponían en peligro las costumbres ancestrales de los antepasados. Esta corrupción por medio de la lengua se combinaba con otras dos fuentes originales de envilecimiento: una, moral, el consumo excesivo del tabaco y del alcohol (simbolizado, en su lenguaje, por la pipa y el vino); la otra, socioeconómica, la avaricia de los mercaderes, que atentaba contra los intereses de los sencillos campesinos de costumbres puras.

Jose Paulo Ulibarri escribe tras el trienio constitucional (1820-1823). Para recuperar un mundo que, según su modo de ver las cosas, había sido radicalmente alterado por los fenómenos revolucionarios desde finales del siglo XVIII, contemplaba la expulsión de aquellas personas que atacaran la lengua vasca o a las instituciones particulares del país. Debería ser expelida la gama de heterodoxos políticos “que andan vendiendo nuestros fueros, vendiendo a Cristo, quitando a frailes, curas y vendiendo sus bienes”. Junto con medidas como esta, en su dispositivo de defensa cultural, el euskera actuaría como preservativo de los males revolucionarios, preservando en su pureza prístina la utopía reaccionaria simbolizada en el “jardín cristiano de los vascos” (euskaldun lorategi ederra).

1823, fecha inicial del copiador de cartas del herrador de Abando, es también inicio del momento reaccionario en las instituciones forales de Bizkaia. El trienio constitucional había supuesto la primera aplicación práctica del liberalismo en el país. Del mismo modo, había sido la primera vez que realmente un abanico de distintas ideologías había podido expresarse en un naciente espacio público, como muestra la abundante publicación de impresos de corte político aparecidos de 1820 a 1823. El monopolio de las instituciones de gobierno de Bizkaia desde 1823 fue acompañado de la creación de un armazón ideológico que lo legitimara, poniendo barreras a cualquier forma de liberalismo, conjunto de prácticas e ideas que Jose Paulo Ulibarri condensaba en la expresión diabruzioa (“obra del diablo”).

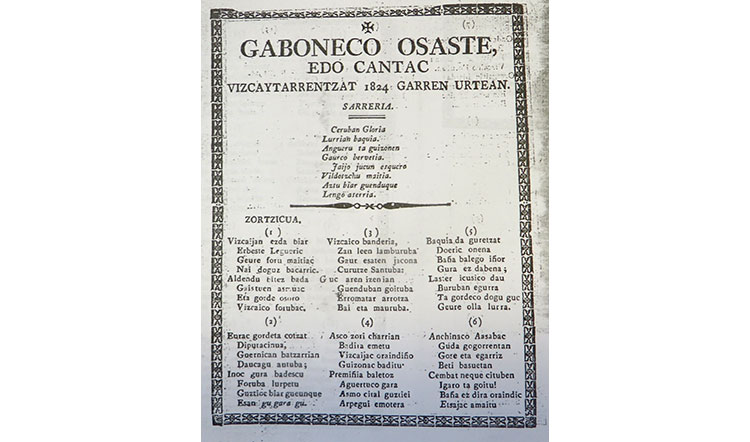

Bertso paperak. Fondo Bonaparte.

Euskaltzaindia Azkue Biblioteka.

¿De dónde salen sus ideas? ¿Quién era este personaje? Jose Paulo Ulibarri nació en 1775 en Oquendo, en el seno de una familia humilde. A los nueve años se trasladó a Abando, donde fue acogido por unos tíos. Se formó como herrador-veterinario. En 1794 sirvió en la guerra contra la Convención republicana francesa y, tres años más tarde, casó con María Josefa Landa y Urquiza. Durante la ocupación napoleónica tuvo que surtir de suministros a las tropas francesas. Paradójicamente, debutó en la actividad política como alcalde constitucional de Abando en 1814, antes del primer golpe absolutista de Fernando VII. No por simpatía con la Constitución, sino por equivalencia del cargo tradicional de fiel de anteiglesia con el de alcalde. En 1816, obtuvo carta de vizcainía. Cuatro años después fue elegido archivero contador en Abando, cargo del que sería apartado en 1820 por sus simpatías reaccionarias. Después del trienio constitucional fue repuesto en dicho cargo hasta 1826. Nombrado fiel regidor en la anteiglesia al menos en cuatro ocasiones, acudió como tal a las Juntas Generales de Guernica en 1814 y 1829. Durante este último año presentaría una propuesta para que se impartiera enseñanza oficial en euskera en el Señorío. Durante la guerra carlista, aunque de simpatías claramente contrarrevolucionarias, su posicionamiento fue poco claro: acusado por algunos de instigar el levantamiento, jugó igualmente un papel destacado en el desarme de mozos de Abando. Poco más sabemos de él hasta su muerte en 1847.

Sea como fuere, el personaje abre una ventana a la comprensión del proceso de politización de los sectores populares e intermedios del entramado social hacia finales del Antiguo Régimen. Que un albéitar como Jose Paulo Ulibarri ocupara puestos de gobierno anteriormente reservados a sectores más encumbrados, muestra las oportunidades abiertas por los desórdenes políticos del periodo a sectores hasta entonces subalternos. La posguerra de la Independencia fue contexto de una inédita fragmentación ideológica. Diferentes proyectos políticos se enfrentaban por hacerse hegemónicos. La novedad radicaba en la necesidad de implicar a las clases populares en estos proyectos. Los líderes del proyecto en el que se inscribe Jose Paulo Ulibarri entienden este nuevo contexto. De ahí su protagonismo en la publicación de impresos en euskera, que adquiere desde 1814 una importancia anteriormente desconocida. Un reducido círculo de autores, entre los que contamos al sacerdote Juan José Moguel o a su hermana Vicenta Moguel, publicaron textos especialmente aptos para difundir un mensaje reaccionario – villancicos anuales, libros de devoción, un almanaque o el texto novelado Baseerritaar Nekezaleentzaco eskolia. Otro autor notorio de dicho círculo sería fray Pedro de Astarloa, guardián del convento franciscano de Abando, conocido foco contrarrevolucionario desde donde se repartirían parte de dichos impresos.

En este conjunto de textos, bajo distintas formas, se vierte un mismo mensaje reaccionario, ortodoxo, ruralista e igualitarista; se condena el lujo o la lascivia y se ensalza y mimetiza la religión y la lengua vasca en la que, no en vano, están redactados. El destinatario explícito es el labrador o artesano sencillo, a quien se le advierte de los peligros del modo de vida de la ciudad y de su alto grado de corrupción.

Este discurso entronca con la llamada “mitología foral”, constructo ideológico que desde el siglo XVI había servido de marco legitimador de la particularidad vasca en la Monarquía Hispánica. Sin embargo, aunque reposa en último término en unos mismos topoi, difiere de ella tanto en el formato como en los receptores. De alguna manera, los hermanos Moguel, fray Pedro de Astarloa o el mismo Jose Paulo Ulibarri, popularizan los temas esenciales de dicha mitología (vascoiberismo, tubalismo, cantabrismo, monoteísmo primitivo, etc.), adaptándolos a sus objetivos. La cuestión de la lengua como marcador vivo de la particularidad vasca, como prueba irrefutable de lo acertado de dichas teorías, de su condición de pueblo elegido por Dios, adquiere en los escritos del grupo una importancia central.

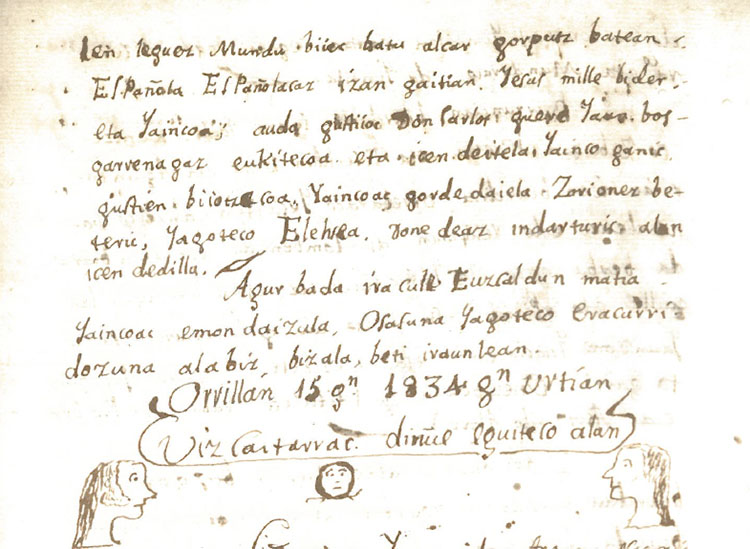

Imagen de un documento escrito por José Paulo Ulibarriren, en la época de la Guerra Carlista.

De ahí que en la utopía reaccionaria de Jose Paulo Ulibarri el idioma sea medio esencial para evitar las pestes revolucionarias, disolventes del orden tradicional. La correcta comprensión de tal orden quedaba reservada, de hecho, a los vascoparlantes. El mundo se interpreta a través del lenguaje, y los extraños a la comunidad etnolingüística no se encuentran capacitados para descubrir sus arcanos. Para blindarlo, además de la promoción de la lengua vasca, se hacían necesarias otras medidas: restricciones a las tabernas, expulsión de vagabundos castellanoparlantes o la represión de maleantes de malas costumbres. Los sacerdotes jugarían un papel clave en la purificación del “jardín cristiano”, ya que serían los encargados de limpiarlo de “malas hierbas, sapos o culebras” ideológicas. Como afirmaba en 1834, el objetivo del carlismo tal como él lo entendía, era que los comerciantes enriquecidos por sus malas prácticas, en perjuicio de los pobres, fueran excluidos del gobierno de Bizkaia; que las casas de los liberales o de los mayorazgos de nombre castellano fueran pasados por el fuego purificador, siendo después expulsados de las provincias vascas, y que los eclesiásticos que no hablaran euskera fueran igualmente expulsados.

En suma, los escritos íntimos de José Pablo Ulibarri nos sitúan ante una concepción xenófoba, ultra religiosa y purificadora de la identidad vasca. Constructo con orígenes en la “mitología foral” de la Edad Moderna que, desde el círculo intelectual al que perteneció el personaje, se renovó e intentó difundir hacia un espectro más amplio de receptores a comienzos del siglo XIX. El grado de penetración de dicho discurso en diferentes sectores sociales, especialmente los populares e intermedios, constituye un estimulante tema de investigación que queda abierto. Lo mismo cabe decir sobre la influencia del mismo en el primer carlismo vasco. Comprender mejor estos tiempos de cambios acelerados, traumáticos e impredecibles, así como las soluciones que los diferentes actores del momento propusieron a dicha situación, pueden dotarnos de herramientas para comprender una sociedad, la actual, de cambios igualmente acelerados, traumáticos e impredecibles.

"Vista de la Muy Noble Villa de Bilbao", segunda mitad del s. XVIII. Autor: Antonio Richter. Bilboko Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao.

Selección bibliográfica

AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba, “Bilbo aldeko euskaltasun politikoaren ahotsen literatur moldeak eta ideología ildoak: Jose Paulo Ulibarri eta Cosme Belaunde, herri literaturaren adierazle”, en Bidebarrieta, 19, 2008, pp. 105-162.

ALTZIBAR ARETXABALETA, Xabier, “Bizkaiko euskal idazleen gizarte ikusmoldea (1800-1833)”, en Bidebarrieta, 24, 2013, pp. 20-31.

AQUESOLO OLIVARES, Lino, “José Pablo de Ulíbarri Galíndez (1775-1847)”, en BRSBAP, año 18, cuad. 1, 1962, pp. 25-35.

ARTOLA RENEDO, Andoni, ESTEBAN OCHOA DE ERIBE, Javier y ULIBARRI ORUETA, Koldo, “En torno al pensamiento reaccionario en el País Vasco: el ensueño contrarrevolucionario del herrador José Pablo Ulíbarri (1775-1847)”, en RÚJULA LÓPEZ, Pedro y RAMÓN SOLANS, Francisco Javier (eds.), El desafío de la revolución: reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios (siglos XVIII y XIX), Granada, Comares, 2017, pp. 107-123.

ESTEBAN OCHOA DE ERIBE, Javier, Discursos civilizadores. Escritores, lectores y lecturas de textos en euskera (c.1767-c.1833), Madrid, Sílex, 2018.

ULIBARRI ORUETA, Koldo, “Euskal testu corpusa osatzen: J.P. Ulibarriren Egunare eusquerazcoa erderascotic itzuliya”, en ASJU, XLV-2, 2011, pp. 71-113.

ULÍBARRI Y GALÍNDEZ, José Pablo, Gutunliburua. Reproducción facsímil, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 1975.

[1] Todas las traducciones del texto original son de los autores.