Gaiak

El ilustrado y la bruja. El conde de Peñaflorida y un caso de Magia simpática en Azkoitia (A. D. 1755)

El caso que voy a describir a continuación no es completamente inédito. Es un resumen bastante largo, eso sí, de la comunicación que en su día tuve el honor de presentar en el Congreso Internacional “Ilustración, Ilustraciones” organizado entre el 14 y el 17 de noviembre de 2007 por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País en Bergara y en el Palacio Insausti, que, como sabemos —o deberíamos saber—, fueron los núcleos sobre los que se fundó una de las primeras sociedades de Amigos del País —esas instituciones dedicadas a difundir la llamada “Filosofía de las Luces”— de las muchas que proliferaron en Europa entre finales del siglo XVII y, sobre todo, la segunda mitad del XVIII.

Francisco Xavier Munibe Idiaquez, el conde de Peñaflorida.

Sin embargo, eso no significa que el caso en el que se basó esa comunicación se haya hecho más conocido desde entonces.

En efecto, dentro de la siempre atrayente —para un público amplio— Historia de la Brujería el juicio por sospechas acerca de esas prácticas en Azkoitia que debe celebrar Francisco Xavier María de Munibe —el conde de Peñaflorida— el 6 de octubre de 1755, es casi completamente inédito.

No tiene, por tanto, nada que ver con casos sobradamente difundidos como los procesos de Salem del año 1692, los de Logroño de 1610, la gran caza de brujas de Pierre de Lancre del año anterior, o, incluso, el caso de Inesa de Gaxen y otras acusadas que son castigadas por el tribunal municipal de Hondarribia en 1611. Es decir, inmediatamente después de que la Inquisición española hubiese aconsejado —lo que en su caso equivalía a una orden tajante— no hacer caso a acusaciones como las que habían llevado a sus cárceles a muchos habitantes del Norte de Navarra entre 1609 y 1610.

Detención masiva que sirvió, sobre todo, para que Alonso de Salazar determinase que las acusaciones que se habían levantado contra esos montañeses navarros carecían de fundamento y se basaban en mentiras descaradas, o en alucinaciones histéricas a las que no se podía dar pábulo. Ganándose así, a título póstumo, el título de “abogado de las brujas” que el profesor Gustav Henningsen —un gran especialista en la Historia de la Brujería— le otorgó generosamente en su día.

Así es, lo ocurrido en Azkoitia en aquellos días de otoño de mediados del Siglo de las Luces ante los —es de imaginar— atónitos ojos del conde de Peñaflorida, ha permanecido inédito, ignorado, para las diversas Historias de la Brujería que se han escrito en el País Vasco y fuera de él hasta ese Congreso Internacional sobre la Ilustración, en el que el historiador que esto firma decidió que era el momento oportuno para sacar a la luz aquella información que, como suele ocurrir a veces, había llegado a sus manos casualmente, mientras buscaba otra cosa en los archivos.

A partir de ese momento del año 2007 es lógico suponer que, al menos los especialistas, quedaron enterados de los vastos conocimientos que el conde de Peñaflorida —ejemplo casi perfecto de hombre de la Ilustración— tenía sobre artes tan oscuras como las de la Brujería diabólica que había dado pábulo a la sangrienta Caza de Brujas europea. Esa misma que, de hecho, aún estaba dando sus últimos coletazos en algunas partes de Europa —Suiza, por ejemplo— en los años finales de aquel Siglo supuestamente ilustrado.

Eso, sin embargo, como suele ser habitual, no podía significar —por la propia naturaleza de aquel Congreso— que esa pequeña caza de brujas en el nombre de las ideas ilustradas, que protagoniza durante unos días el conde de Peñaflorida, se haya hecho más conocida para un gran público desde esos días de 2007 en los que, después de cerca de 200 años, aquel caso singular salió del olvido en el que había quedado desde que fue guardado —en la caja 4 del año 1755, expediente 10 del archivo del Corregidor conservado en el Archivo General de Gipuzkoa— entre otros miles de procesos vistos por ese tribunal durante más de tres siglos.

Monumento funerario de sir William Gore y su esposa Elizabeth. Iglesia parroquial de los santos Pedro y Pablo de Tring. Fechado en 1705 y 1707.

Foto del autor.

Mitigar ese olvido relativo, más allá del campo de los especialistas, es, pues, la principal razón de ser, de este artículo en el que se volverá a hablar del extraño caso que se planteó ante aquel tribunal municipal de Azkoitia que el 6 de octubre de 1755 presidía el muy honorable Francisco Xavier María de Munibe.

Ese día se condujo ante el conde de Peñaflorida, que ejercía durante todo aquel año como alcalde de Azkoitia —y por tanto como juez de primera instancia— a una mujer que llevaba un género de vida que los servidores de aquella Justicia calificaban como sospechoso...

En principio ese adjetivo —sospechoso— cubría un amplio espectro de géneros de vida que no gustaban demasiado a las gentes de orden de la época —jueces municipales, alguaciles, terratenientes, condes...— que habitualmente se concretaba en la figura de los genéricamente conocidos como “vagantes y malentretenidos”. Es decir, gente sin domicilio fijo y con oficio desconocido o igualmente sospechoso, como podía ser el caso de los caldereros o los buhoneros.

En principio la acusada, María Josepha de Goiri, sí tenía una ocupación más o menos aceptable para esas fuerzas vivas de la sociedad dieciochesca vasca, no muy diferentes en esa clase de escrúpulos, y en otras muchas características, a las del resto de aquella Europa inmediatamente anterior a la revolución de 1789.

Según declara a las primeras preguntas del conde de Peñaflorida, constituido como juez de primera instancia, aquella mujer de la localidad vizcaína de Berriatua relativamente joven —tenía en aquel entonces 31 años— decía que se ganaba la vida como sirvienta y nodriza desde que había quedado viuda...

Hasta ahí todo estaba más o menos en orden para aquellas autoridades tan celosas de que nadie vagabundease sin domicilio y, sobre todo, sin oficio conocido. Sin embargo, la propia María Josepha acabará delatándose ante el aluvión de preguntas que el escribano del juzgado, Ignacio de Vicuña, le plantea bajo la experta dirección del conde de Peñaflorida.

Así nos enteramos de que María Josepha había tenido relaciones —por supuesto sin volver a casarse— con un joven vizcaíno como ella y que éste la había dejado embarazada, facilitando así que ejerciese su oficio de nodriza nada menos que en tres diferentes casas de Bilbao...

Ese flanco al descubierto en la vida de la viuda —que reconoce así haberse entregado a desahogos vedados a los de su clase, sin embargo muy habituales entre la nobleza deciochesca— llevó a ésta a reconocer, casi sin que se lo preguntarán el juez o su escribano, que había infringido las normas vigentes también por lo que se refería a la cuestión de hacer “curaciones”. Tanto a niños como a personas mayores.

Será en ese punto en el que afloren una serie de cuestiones que descubren que María Josepha era algo más que una simple curandera y que el conde de Peñaflorida tenía un conocimiento muy detallado de las artes de Brujería —nada extraño, por otra parte, entre las élites de la Edad Moderna, como demostró Juan G. Atienza en “La cara oculta de Felipe II”— que habían alentado la Gran Caza de Brujas europea desde el siglo XIV hasta finales del XVII.

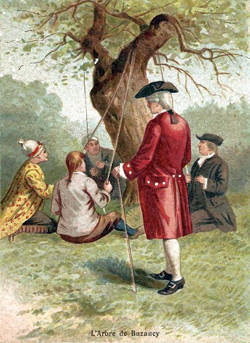

Olmo de Buzancy. Imagen utilizada como reclamo prublictario por Chocolates Louit (c.1900). El episodio revela la persistencia de creencias supersticiosas y mágicas en el Siglo de las Luces. Pieza de La colección Reding.

María Josepha, tal vez esperando congraciarse con el tribunal, reconoció que hacía unos tres meses, cuando trabajaba en la casa de Azkoitia conocida como “Alerocoa”, una de sus habitantes le había dicho que el hijo de una hermana suya padecía ciertos “trabajos” y buscaba cómo librarse de ellos.

Por esos “trabajos”, por supuesto, no debemos entender lo que entendemos hoy día. Era un eufemismo de la época para referirse a males, generalmente físicos, de origen desconocido, incluso misterioso...

Algo que confirma rápidamente María Josepha cuando remueve la ropa de cama donde dormía el niño y encuentra entre ella varias plumas pegadas unas con otras por medio de hebras de hilo. Es decir, un objeto cargado de Magia simpática que trataba de transmitir el mal por contacto con la víctima. Más o menos del mismo modo en el que se hace con un muñeco de vudú.

Una especie de Magia diabólica con la que el conde parece estar perfectamente familiarizado al preguntar a la acusada si alguna vez, acaso, era ella la que había puesto esa clase de hechizos, deslizando bajo la ropa de cama de posibles víctimas “figuras de Gallos, Corazones, y otras señales de hechizos”.

María Josepha negó eso. Negó igualmente que hubiera dicho algún tipo de oración “especial” para sanar enfermos. Aseguró también que ella, lo único que había hecho, era reconocer esos hechizos y destruirlos por medio del fuego, tal y como, según decía, le había mandado hacer alguna vez un religioso cuando aparecieron esas inquietantes señales de Brujería en Bilbao...

Unos esfuerzos por pasar por bruja “blanca” que no sirvieron de nada a María Josepha, a la que el conde juzgó y sentenció de manera fulminante —en menos de tres días, del 6 al 8 de octubre— a abandonar la provincia de Gipuzkoa por haberse involucrado en semejantes operaciones de Magia.

Los motivos que justificaban esa decisión abrupta estaban muy bien explicados en la sentencia que argumentó el conde al final del proceso.

En ella se mostraba caritativo —hasta dónde era posible— con María Josepha, señalando que se negaba a cobrarle las costas judiciales teniendo en cuenta su notoria pobreza.

Por otra parte señalaba que, en cualquier caso, debía hacer un escarmiento con ella, para que todos sus administrados —al parecer aún no tan ilustrados como él— supieran que esos supuestos hechizos no eran nada más que —en sus propias palabras— “ficciones y embustes”. También advertía a la acusada que no volviera a utilizar semejantes artificios, ni se viera metida en cuestiones de ese tipo o, de lo contrario, le aplicaría una sentencia de destierro aún más severa, e incluso una posible reclusión en la Casa de Retiro de Zaragoza, donde se enviaba tanto a las mujeres consideradas por esa época como díscolas o de vida airada, como a los dementes, o a casos especiales como el de María Josepha.

Así acababa este atrabiliario encontronazo entre el símbolo más visible de la Ilustración vasca y una representante de la antítesis de ese pensamiento, que aún creía en Magia y Brujería a mediados de ese Siglo de las Luces.

El conde demostró en él, aparte de un gran conocimiento del tema, que sabía bien cómo atajar esa clase de problemas antes de que degenerasen en un motín y linchamiento público como el que había tenido lugar, por razones muy parecidas, en Tring, una población cercana a Londres, cuatro años antes, en el de 1751. Un episodio que acabó con la vida de Ruth Osborne y su marido, señalados por el vulgo de aquel pequeño pueblo británico como sospechosos de practicar artes mágicas, hechizos, en fin, Brujería diabólica como la que María Josepha decía haber encontrado bajo la ropa de cama de aquel pequeño vecino de la Azkoitia de 1755.

Cartel de entrada a Tring, población cercana a Londres.

Foto del autor.

Así, en resumen, estaban las cosas a ese delicado respecto en el País Vasco de aquellas fechas.

¿Cómo reaccionaría hoy el conde de Peñaflorida ante nuestra peculiar forma de celebrar la fiesta de Todos los Santos y la de los Fieles Difuntos que ya casi nadie llama así, prefiriendo la forma anglosajona —en todos los aspectos— de esa festividad?.

Probablemente con notable disgusto o quizás con curiosidad antropológica por esa extraña evolución de nuestras creencias, que ha convertido en diversión lo que antes provocaba pánico. Es difícil saberlo. Sobre todo para quien carece de verdaderos poderes mágicos, como el de devolver los muertos a la vida que se atribuía, por ejemplo, a la bruja de Endor, una de las protagonistas del Libro de Samuel...