KOSMOpolita

Florencio de Basaldúa. Un vasco argentino

Florencio de Basaldúa nació en Bilbao (País Vasco), el 23 de febrero de 1853, hijo de Gerardo de Basaldúa y de Manuela Elodingoitía. Muy joven emigró al Río de la Plata; llegó a Montevideo en 1868 y después de un breve período en la vecina orilla, se trasladó a la Argentina.

Recorrió el sur de Brasil, los bosques y ríos misioneros, las florestas del Chaco y Bolivia y casi todo nuestro país; escuchó de los indígenas sus tradiciones ancestrales y aspiraciones. Con genuina esperanza amó a la Argentina, como él repetía: su “Madre Patria de Adopción”.

Se casó el 6 de noviembre de 1876, en la iglesia de San Nicolás de los Arroyos, con una criolla, Diolinda Núñez, hija de Rufino Núñez y Romana Tomaso. Tuvo cuatro hijas con Diolinda, quien falleció en La Plata, el 4 abril de 1899, a los 47 años.Basaldúa actuó en temas de ingeniería y agrimensura. En Geodesia, Provincia de Buenos Aires, figura como agrimensor matriculado en 1904, bajo el N° 3282, y en algunas de sus publicaciones aparece con el título de agrimensor e ingeniero. En antiguos registros de la Facultad de Ciencias Exactas y de la actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires figura que egresó como agrimensor el 30 de julio de 1878, pero no se encuentran constancias de otros estudios. Al igual que Sarmiento, fue un verdadero autodidacta. Ambos valoraban el amor al saber y rechazaban la pobreza de la ignorancia. En el prefacio de una de sus obras (Memoria sobre la raza roja en la prehistoria universal, 1911) escribió: “Yo no soy ni un sabio, ni un maestro. No soy más que un estudioso por amor a la Verdad, que es Bella, y a lo Bello, porque es Bueno”.

Trabajó e hizo mensuras en Formosa, Chaco, Misiones y la Patagonia. Vivió en Buenos Aires, La Plata, San Nicolás de los Arroyos, Pergamino y Rawson, entre otras ciudades.

Fue miembro de la Masonería Argentina, al igual que Eduardo Ladislao Holmberg. En 1885 fue iniciado en la Logia Fraternidad Nº 53 de Pergamino, y el 9 de diciembre de 1906 se afilió a la Logia Obediencia a la Ley Nº 13, donde desempeñó diversos cargos. Su vocación por el pueblo y la lengua vasca

Retrato de Florencio de Basaldúa.

Foto: Florencio de Basaldúa. Un vasco Argentino.

Florencio de Basaldúa participó continuamente de las actividades de la colectividad vasca en la Argentina; escribió notas y era a menudo nombrado, así como sus hijas, en la reconocida revista ilustrada y cultural La Baskonia. Fueron sus amigos, entre otros, el director de la revista José Rufo de Uriarte; Martín de Errecaborde, presidente de Euskal Echea; Adolfo Saldías, senador nacional en el período presidencial de Domingo F. Sarmiento; Pedro Luro, inquieto empresario hacendado de la Provincia de Buenos Aires; y su hijo Pedro Olegario Luro, propietario del hoy llamado Parque Luro en la Provincia de La Pampa.

Tuvo un apasionado entusiasmo por una hipotética “raza roja”, origen –según sus suposiciones– del pueblo vasco, y también por su idioma, lo que le ocasionó críticas diversas. Con espíritu de inmediata realización y, por lo tanto, sin el debido respaldo científico que se pediría hoy, incursionó en delicadas cuestiones antropológicas, filológicas y lingüísticas. Es célebre su discusión en defensa de la lengua vascuence o euskera, que publicó en el diario La Prensa el 3 de agosto de 1903, en aguda controversia con opiniones de Miguel de Unamuno, quien había expresado dudas respecto a la sobrevivencia de la lengua nativa, en un discurso pronunciado en el Teatro Arriaga durante los Juegos Florales de Bilbao, en agosto de 1901.

Las dos posiciones, la de Unamuno y la de Basaldúa, continúan siendo sustentadas por bandos opuestos. Lo malo y triste ha sido siempre querer imponer una visión por la fuerza al otro o negar razón alguna al adversario. Las lenguas son para comunicar, compartir, amar o crear, mas nunca para distanciar o producir enfrentamientos. El euskera es una lengua antigua, digna de estudio y estima; no puede obligarse a hablarla como tampoco puede exigirse no hacerlo. Los idiomas evolucionan naturalmente con el tiempo sin que ello signifique la desaparición de las culturas respectivas. Recuérdense, al respecto, los primeros balbuceos del lenguaje castellano entre los muros de los monasterios de Suso y de Yuso en San Millán de la Cogolla, donde se atesoran antiguos manuscritos en griego clásico, latín, castellano y euskera.

Basaldúa expuso también arriesgadas teorías sobre supuestas catástrofes glaciales antiguas, en relación con lugares donde habrían habitado los vascos primitivos. Le interesaron vivamente las ciencias naturales y participó en actividades ligadas al Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires y de La Plata, a la Sociedad Científica Argentina y al Instituto Geográfico Argentino.

Exploró el litoral argentino –al que ensalzó como uno de los más preciosos sitios del planeta– a raíz de haber sido “designado por los representantes de la nación, [durante] la Exposición Universal de París de 1900, para organizar los productos de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, [por lo que recorrió] detenidamente los vastos territorios confiados a su dirección”, según él mismo cita en su loable obra Presente, pasado y porvenir del Territorio de Misiones, publicado en La Plata en 1901. En él narra su exploraciones de esa zona y menciona con admiración a E. L. Holmberg, autor del libro Viajes a Misiones. También señala las contribuciones de F. Ameghino, C. Spegassini, A. Bonpland, F. de Azara, y de otros ilustres científicos que actuaron en el país.

Realizó trabajos de proyección en diversas provincias y colaboró en varias entidades de la colectividad vasca. En 1903, habló en el acto de fundación del Colegio Euskal Echea de Llavallol.

Planificó una extensa e ingeniosa colonización vasca en la Patagonia en 1897, e ideó un canal de navegación en 1906, que iría desde el río Bermejo, Chaco, a los Esteros del Iberá, hasta Goya y Santa Fe.

Cultivó la amistad de personalidades de la época, como los presidentes Domingo F. Sarmiento, Julio A. Roca, Luis Sáenz Peña y José F. Alcorta, entre otros. En 1910, el presidente Alcorta lo designó cónsul general argentino en Calcuta, India. Allí estudió la cultura oriental local y conoció a Radindranath Tagore (1861-1941), autor en idioma bengalí de una extensa obra imaginativa y religiosa, impregnada de amor a la naturaleza y a su tierra, y distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1913 “por sus profundos, tiernos y bellos versos [que, traducidos por él mismo,] pasaron a enaltecer la literatura occidental”.i Años más tarde, en 1924, Tagore visitó la Argentina, probablemente animado por sus conversaciones con Basaldúa. Se debe a Victoria Ocampo el libro Tagore en las barrancas de San Isidro, publicado en 1961. Cuando Indira Gandhi vino a Buenos Aires en 1968, le entregó a Victoria Ocampo, en la Embajada de la India, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Visva Barathi (India en el Mundo), iniciada por Radindranath Tagore.

Durante los meses de junio a octubre de 1900, se desempeñó en los cargos de secretario general y gobernador interino del entonces Territorio del Chubut. El 20 de septiembre de ese año, en función de gobernador, Basaldúa emitió un decreto donde crea, definiendo sus objetivos, planes y actividades, la “Escuela Práctica de Agricultura, Ganadería y Piscicultura, sobre la ribera del mar Atlántico dentro del ejido de la ciudad de Rawson, en un lote de 10.000 ha. de tierras fiscales”, y pide al Gobierno Federal aprobación y ayuda para concretar esa escuela. En el artículo 9 del decreto, dice que “mientras se arbitran los recursos [...], el que suscribe, en nombre de sus amadas hijas: Manuela, María Teresa, Florencia y Noemí, dona un mes de su sueldo actual para sufragar los gastos que origina la ejecución de este decreto”.

Fue comisionado argentino en la Exposición Universal de Chicago, donde presentó su invento: una segadora de maíz que denominó Euskaria, merecedora de un premio. Algunas publicaciones

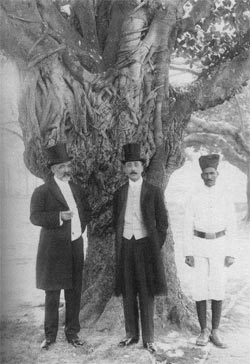

Basaldúa, a la izquierda, acompañado por el cónsul de Chile Carlos Freraut y un guarda, el 25 de mayo de 1911 en Calcuta, delante de un árbol baobab.

Foto: Florencio de Basaldúa. Un vasco Argentino.

Uno de los primeros escritos de Basaldúa, fechado en Pergamino (La Granja) en diciembre de 1892 y publicado en 1893 en Buenos Aires, fue su novela Erné, Leyenda Kantabro-Americana, que narra una historia de ciencia ficción e introduce “una glorificación del uskalduna primitivo, la demostración de la formación filosófica del [...] bello y rico idioma [euskara], y la apología de las sencillas costumbres de [sus] antepasados”. Cita en esta obra coincidencias con teorías del naturalista argentino Florentino Ameghino e imagina un sistema de fantasía sobre saberes y telecomunicaciones, similar a lo que es Internet en nuestros días.

En su libro Prehistoria e historia de la civilización indígena de América y su destrucción por los bárbaros del este, fechado en la estancia “Sol de Mayo”, Rawson, el 15 de abril de 1922, e impreso en Buenos Aires el 25 de febrero de 1925, cita como esposa a Juana Canut; y en Memoria sobre la Raza Roja en la Prehistoria Universal, de 1911, escrito en Calcuta el 25 de mayo de 1910, dice de ella:

Quiero estampar aquí el nombre de mi mujer Juana Canut, la ilustrada colaboradora de este libro, y de cuantos llevo escritos en estos últimos diez años; es acto de justicia. En los cálidos desiertos y los bosques del Chaco; en las áridas tierras de Patagonia; en las tormentas hórridas del mar, lo mismo que en el enervante clima de Calcuta, ella ha sido la abnegada, la gentil compañera que ha endulzado mis horas de amargura, y embellecido los días de estudio y de placer. La mujer instruida sólo puede ser temida por los incapaces o los degenerados, porque si la estatua femenil es bella, el saber la anima y sublimiza. Así entiendo el feminismo (Párrafos del libro Memoria sobre la Raza Roja en la Prehistoria Universal).

Basaldúa, al igual que Sarmiento y Holmberg, defendió los derechos de la mujer.

Juana Canut era una maestra de nacionalidad francesa, hija de Juan Canut y Teresa Pomies, nacida en 1868, cerca de Biarritz. Emigró a Buenos Aires en 1888, donde se desempeñó como institutriz en un hogar en el que aprendió castellano; luego aceptó trabajar como maestra en Rawson, a donde llegó el 26 de diciembre de 1891. El entonces gobernador de Chubut, Luis Fontana, en el período 1884-1894, había expresado la necesidad, en nota del 19 de septiembre de 1890, de contar con un nuevo maestro para la Escuela N° 1 de Rawson, ya que quien desempeñaba el cargo lo había abandonado. Fontana había resuelto tomar algunas horas hasta que llegara un reemplazante, dando ejemplo de singular funcionario genuino. Cuando Juana arribó con sus 23 años, el gobernador consideró que alguien tan joven no era la persona indicada; pero la voluntad y el afán que Juana demostró por cumplir con sus tareas lo convencieron de lo contrario.

En recompensa por su dedicación y esfuerzo en la función, Juana recibió siete leguas cuadradas de tierras en la vecindad sur de la ciudad, sobre la costa entre Punta Castro y Punta Delfín, y allí construyó, con Florencio de Basaldúa, una agradable vivienda. Participó activamente en la vida de la ciudad de Rawson, donde falleció el 15 de noviembre de 1933, a los 65 años.

En 1924, Basaldúa redactó, en Rawson, un curioso y exaltado documento denominado “Partido Americano”, en forma de una proclama impresa, donde expuso con vehemencia sus ideas históricas y sociales, y delineó con precisión, además, las bases de un utópico movimiento político extendido a toda América.

Luego de una larga trayectoria fructífera, murió, apreciado por sus conciudadanos, en el campo “Sol de Mayo”, cercano al sur de la capital chubutense, el 25 de mayo de 1932. Según Patricia Lorenzo Harris –legisladora en Rawson y tataranieta de Thomas Harris Jones, uno de los primeros colonos galeses que arribaron con su familia a la Patagonia–, las crónicas de los diarios locales narraron que Basaldúa, en los últimos instantes de su vida, pidió a Juana Canut que tocara en piano el Himno Nacional Argentino.