| Baigorria y Baigorrita, caciques entre los indios de la pampa | |||||||||||

| Gonzalo Javier Auza | |||||||||||

La frontera entre blancos e indios en el sur argentino fue siempre una zona de sucesos increíbles y de dudosos contornos. Allí se confundían indios, blancos, criollos, gauchos y cautivos aindiados; contrabando, robo y comercio; diplomacia y soborno; guerra y política; historia y leyenda. La divisoria entre la zona dominada por los blancos y aquella controlada por las distintas tribus que poblaban la parte austral del territorio se extendía -a mediados del siglo XIX- a través de una línea imaginaria que unía el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe y la cordillera de los Andes. Poco a poco esa línea fue llevándose cada vez más lejos, ganando terreno al indio, mediante conquistas militares, negociaciones y poblamiento. Los vascos estuvieron en la primera línea de ese esfuerzo, instalándose en los márgenes del mundo blanco. El punto culmine de avance de los criollos fue la denominada "Conquista de Desierto", concebida y comenzada por Adolfo Alsina en 1876 y -debido a su muerte inesperada- continuada por Julio A. Roca en 1879 y 1880. Paradójicamente, la mayor parte de ese territorio que se denominaba "desierto" se convirtió en la pampa argentina, las mejores tierras de cultivo de todo el planeta, cuna del "granero del mundo" a comienzos del siglo XX. En la gestación de esa revolución agrícola los vascos también fueron, naturalmente, protagonistas. Sangre vasca entre los criollos Fueron nutriendo a los criollos desde lo más hondo de su personalidad y de su sangre como uno de los elementos constitutivos iniciales. Hoy día se puede encontrar en cualquier parte del centro y norte argentino un poblador apellidado Aguirre -por poner sólo un ejemplo- con rasgos básicos occidentales y piel mestiza. Y que, en muchos casos, desconoce sus ancestros, perdidos en la memoria histórica del poblamiento... Entre los núcleos criollos de actuación más destacada en las diversas etapas históricas de cada región de la Argentina, por otra parte, existen muchas familias de origen vasco, cuya genealogía no ha merecido un estudio en profundidad. Es el caso de los Baigorria, un apellido extendido en todo el territorio argentino, que responde a las características expuestas. En particular existe un núcleo en San Luis -quizá ligado por el parentesco- que aportó varios personajes a la vida militar y política, como Juan Bautista Baigorria, el soldado que ayudó a salvarle la vida al General José de San Martín en la batalla de San Lorenzo; Antonio (o Antonino) Baigorria (1835-1916), coronel del ejército de extensa foja de servicios y Manuel Baigorria, que centra nuestra atención. Manuel Baigorria

Ingresó a la vida militar desde muy pequeño y actuó bajo el mando del General José María Paz -uno de los principales jefes unitarios-. Peleando al lado de Luis Videla -líder cuyano- cayó prisionero después de la batalla de Rodeo Chacón en 1831; y merced a la acción de un soldado no integró una caravana de prisioneros que iba directo al fusilamiento. Luego de esa derrota -algo que se tornaría una costumbre en su vida- y ante un clima general adverso por el dominio de los federales, tomo una decisión que establece un quiebre en su vida: al poco tiempo de pasar los veinte años decidió refugiarse en las tolderías de los indios ranqueles. En ese momento ya tenía los antecedentes necesarios para ser protagonista en las peleas por el control de territorio en la región de Cuyo y en las provincias del centro del país, de modo que establecido entre los indios no dejó de participar en la vida del otro lado de la frontera, convocado por distintos jefes. Su vida en las tolderías le valió el apodo de "el indio". De hecho se estableció tan bien que al tiempo se convirtió en uno de los caciques principales; y de ese modo no sólo tuvo mando sobre tropas blancas (otros refugiados) sino sobre indios que pelearon bajo sus órdenes en las luchas político-militares durante dos décadas. Yunque lo describe como un "hombre de tan pocas letras como muchas agallas". El valor lo demostró en toda su acción militar, no siempre exitosa. En 1838 dirigió una invasión al norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe en la que fue derrotado. En noviembre de 1840 participó en una revolución en su provincia y nuevamente derrotado volvió a su vida entre los nativos. Pero Baigorria era un hombre con tesón: en abril de 1843 fue repelida una acción de 600 indios bajo su dirección; y en 1845 junto a 900 indios y otros blancos refugiados con él en las tolderías inició una acción del otro lado de la frontera que fue vencida, mediante un ardid, por un capitán con 160 hombres; que le pudo arrebatar 25.000 animales robados. No es fácil imaginarse la fuerza de esas sangrientas invasiones de cientos de indios que avanzaban contra la población blanca a grito y lanza, matando hombres, secuestrando mujeres y animales y pillando cuanto encontraban a su alcance. Tampoco es sencillo hacerse una idea de la huida del malón, en medio de gran estruendo. Resulta impactante pensar en la fuerza arrolladora de cientos de indios a caballo y decenas de miles de animales robados cruzando el desierto de regreso a las tolderías. Por ejemplo, el 2 de octubre de 1843 llegaron a San Nicolás 1000 indios al mando de Baigorria que se replegaron con "gran arreo" de animales. Según testimonios históricos, de ese arreo se pudieron recuperar 20.000 cabezas, que naturalmente no eran ni por asomo el total del ganado robado. Los malones, tal como se llamaban estos avances, imponían el terror en la frontera y fueron utilizados por Baigorria para ayudar a sus políticos amigos. Ciertamente las lealtades de este coronel no parecen haber sido del todo estables. Durante años peleó del lado unitario y al lado de los indios, que lo habían cobijado en su escape de la vida blanca. Al regresar a la vida activa en el mundo cristiano, después de la caída de Rosas en 1852, se olvidó de su vinculación con los indios y, destinado a la frontera, realizó varias campañas contra ellos. Del mismo modo participó en los dos sectores enfrentados en ese entonces: la Confederación y las fuerzas de Buenos Aires. El cambio de bando se produjo cuando recibió la orden de ponerse al mando de un antiguo enemigo personal, ex unitario acogido a un indulto otorgado por el jefe federal Rosas. En sus últimos años asesoró al General Julio Roca, introduciéndolo en los secretos de la geografía del desierto y las costumbres de los indios. El heredero

Tal como se usaba entre los nativos, Manuel Baigorria fue padrino de un indio al que se le puso el mismo nombre y al que se apodaba "Baigorrita". Darle el nombre a un sobrino implicaba ponerlo bajo su patrocinio para toda la vida; que el sobrino pasara del dominio del padre al del padrino, obligado a quererlo siempre, a respetarlo en todo, a seguir sus consejos y a no combatir nunca contra él, bajo pena de provocar la cólera del cielo. Su sobrino cumplió su compromiso. Cuenta Lucio V. Mansilla que al internarse en territorio ranquel y en una entrevista con Baigorrita le dijo a este último que Manuel Baigorria "no era buen hombre, que había sido mal cristiano y mal indio, que a unos y a otros los había traicionado"; y que la respuesta de Baigorrita fue que no desconocía sus razones, pero que al fin era su padrino, que llevaba su nombre y que no podía dejar de quererle. Este cacique fue un gran jefe que defendió a su indios estoicamente y murió en 1879 peleando contra las fuerzas nacionales. Lo sucedió su hermano menor, llamado Luis Baigorria. La guerra no era todo Pese al aislamiento, se conservaban ciertas costumbres. Baigorria se había construido un rancho de barro y paja en sitio lejano de la toldería, donde conservaba sus "instintos civilizados" y consagraba su interés a la lectura de los diarios que le llegaban y que lo mantenían informado de la política argentina. Allí tenía una pequeña biblioteca, entre cuyos libros conservaba un ejemplar del Facundo de Domingo Sarmiento, al que le faltaban páginas, y que era su lectura favorita pues trataba de sucesos en los que él había participado. Cuenta Zeballos que el coronel "revelaba un fondo de primitiva cultura, que no lo había abandonado y, sobre todo, el predominio del habla paterna sobre la lengua araucana que, como es natural, conocía perfectamente". De esos tiempos, Baigorria dejó unas Memorias muy interesantes. Se narra en los apuntes del teniente coronel Santiago Avendaño, cautivo de los indios entre 1840 y 1847 -y que conoció y trató a nuestro personaje- que en el grupo blanco "palpitaba un patriótico amor a la bandera argentina, y el coronel Baigorria hacía celebrar con pomposos ejercicios militares y fiestas hípicas el aniversario inmortal del 25 de mayo de 1810 [...] había una vaga tendencia al bienestar y los más importantes vecinos construyeron ranchos regulares y espaciosos, donde hospedaban a las visitas y se daban bailes, que a veces terminaban a cuchilladas antes de aclarar el día [...] Había también un núcleo de mujeres notables, que por su belleza y posición eran el mosto de aquella sociedad transitoria y singular. Conocí -cuenta Avendaño- tres esposas sucesivamente del coronel Baigorria. La primera fue una arrogante y fina mujer, cautiva en una mensajería en el año 1835, cerca de la Esquina de Ballesteros, posta del camino de Rosario a Córdoba. Cuando yo la conocí tenía treinta y cuatro años y era una belleza, no solamente notable entre los indios, sino también en las ciudades. Su blanca tez ya percudida, conservaba, sin embargo, un espledor melancólico, que no habían podido marchitar las hondas amarguras de la prisión salvaje. Era una artista dramática muy aplaudida en el Plata que viajaba a Chile cuando el infortunio se desplomó sobre ella. El coronel Baigorria que había ido en la invasión salvó la vida y el pudor de la artista. Le fue difícil lograrlo porque los indios se sentían atraídos y avasallados por aquella espléndida mujer [...] el coronel la tenía lujosamente vestida, con el mejor paño de estrella que vendían a los indios los pulperos de frontera, y adornada con las costosas joyas de oro y plata que fabricaban los artistas indígenas en las platerías famosas de las lagunas de Trapal y El Cuero. Ella parecía indiferente a todo. Con el corazón yerto, vegetaba tristemente, y murió en 1845, sin haber querido revelar a nadie su nombre verdadero". En la frontera todo era posible

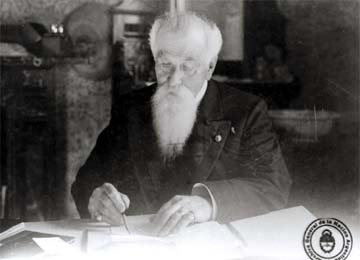

Zeballos dice que el coronel Manuel Baigorria "era de pequeña estatura, magro de carnes y rico de músculos; cara redonda, más bien pequeña que grande [...] procedía sobre todo su apariencia indígena del pelo negro y duro, y de su cara casi lampiña; pero la boca, nariz y pómulos se ajustaban a las formas regulares del craneo blanco... [...] sus ojos movedizos y pequeños, tenían coloración extraña, no eran verdes, ni negros, no eran vivos ni apagados, con un brillo indiferente y desabrido como el de una bolita de vidrio". Esa descripción parece contradecir en parte su procedencia blanca. Cutolo, citando a Lucio V. Mansilla, dice que Baigorrita, el indio, era "de talla mediana, predominando en su fisonomía el tipo español. Sus ojos eran negros, grandes, redondos y brillantes; su nariz respingada y abierta; su boca regular, labios gruesos, barba corta y ancha. Tenía una cabellera larga, negra y lacia y una frente espaciosa que no carecía de nobleza". Lo que no parece tener sentido en tanto Baigorrita era indio, hijo de indios; pero sucede que también existe una versión que dice que era sobrino carnal del coronel. Por cierto, algunos historiadores confunden, además, al indio Manuel "Baigorrita" Baigorria y lo llaman Antonino o Antonio Baigorria, que es el nombre de otro personaje originario de San Luis de actuación militar destacada, como ya mencionamos. El nebuloso ámbito de intercambio entre dos modos de vida permitió que las fisonomías y las identidades se confundieran y así quedaran para la historia. Que un blanco de apellido Baigorria se convirtiera en cacique indio y al tiempo se lo describiera con fisonomía indígena. O que un indio apodado "Baigorrita" adoptara para el visitante una fisonomía europea. En la frontera todo podía suceder. Y quizá no importa que así fuera. El misterio alimenta la epopeya de los caciques americanos con apellido vasco.

Gonzalo J. Auza, gonzalo@juandegaray.org.ar http://www.juandegaray.org.ar/fvajg/docs/Gonzalo_J_Auza |

Euskonews & Media 217. zbk (2003 / 07 / 4-11)

Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |

Free subscription

Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |

Previous issues

Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua

Eusko Ikaskuntzaren Web Orria

webmaster@euskonews.com

| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |