| Bailando en El Barrio Maldito | |||||||||

| Mikel Aranburu Urtasun | |||||||||

|

Obra bien Euskonews & Media (nº 197) al recordar la efeméride del fallecimiento del escritor Félix Urabayen Guindo (véase más información en el Fondo Estornés Lasa.) Tan ilustre como ignorado. Figura brillante de la literatura castellana en Euskal Herria. Su talante liberal y republicano de izquierdas le supuso en el franquismo persecución y cárcel, que apremiaron su muerte ocurrida el 8 de febrero de 1943. Tras ella, además, reprobación y silencio. Sesenta años después el agravio no ha sido justamente aliviado en su tierra natal. Lo cual dice poco en favor, aún hoy, de una sociedad como la navarra tan parca en literatos. La censura ha hurtado a varias generaciones de lectores el disfrute de quien fuera considerado uno de los mejores prosistas de su época. No está de más un sencillo recuerdo so pretexto del folclore que animó sus escritos.

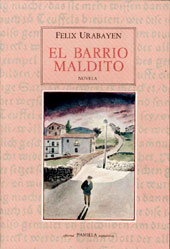

Hace unos veinte años, con motivo del centenario de su nacimiento (Ultzurrun, 1883) se vivió en Navarra una cierta agitación en torno a Urabayen. Con cabales artículos de prensa (vr. gr. José Mª Romera en Navarra hoy 3 de julio de 1982) y edición de sus libros. La editorial Auñamendi reeditó, en facsímil de las originales de Espasa Calpe, sus tres novelas de ambiente navarro: La última cigüeña El Barrio Maldito, y Centauros del Pirineo, que hacían los números 136, 135 y 137 de la colección "Auñamendi" (1982) y al año siguiente, el Gobierno de Navarra, los Folletones publicados en el diario el Sol entre 1925 y 1936, con prólogo y estudio de su sobrino el periodista Miguel Urabayen. Atraído por las referencias biográficas del autor, leí aquellas obras y sucumbí al hechizo de la lírica más delicada que reflejaba con suavidad y realismo los paisajes, personajes, costumbres y pasiones tan caros y próximos a mis propios sentimientos. Mi entusiasmo folclorista se vio conmovido por las exquisitas y finísimas descripciones de danzas y músicas que con una admirable intuición poética Urabayen ofrecía en sus páginas. Subrayé algunos de aquellos deliciosos párrafos y hoy, estimulado por su recuerdo en nuestra publicación electrónica, quiero compartir con sus lectores, a los que certifico que las cualidades de Urabayen no se limitan a lo folclórico, ni mucho menos, sino que sus descripciones plenas de vitalidad, realismo y agudeza se derraman por los costados de su prosa. Para esta ocasión, y por no abusar, he extraído alguno de los más significativos de su novela El barrio maldito. Para la paginación sigo la mimada y manejable edición que hizo Pamiela -como acostumbra- en 1988 con prólogo de Manuel Bear e ilustraciones de Pedro Osés.

El barrio maldito es la segunda novela de su trilogía navarra y fue publicada en 1925. En ella al tiempo que rinde homenaje a los montañeses valles deduce testimonio fiel de los gozos y miserias de sus habitantes. El estilo lírico y ensalzador de paisajes y costumbres no perjudica la crítica ácida a los comportamientos egoístas e injustos fruto del primitivismo y de la falta de cultura. A través de su protagonista, el arizkundarra Pedro Mari Echenique, que infringiendo la regla atávica se casará con una agote, presenta Urabayen la tensión entre los habitantes del viejo valle y el enfrentamiento entre la cultura rural y la urbana. Destaca el bello acabado de sus descripciones de situación y retratos de especimenes populares. Muchos de sus analistas coinciden en afirmar que sobresale sobre posteriores y más afamados escritores, su descripción de las fiestas de San Fermín. Comparto con ellos la idea de que Hemingway escribió desde fuera de la fiesta pensando quizá en lejanos lectores, mientras Urabayen lo hizo desde dentro fascinando a los de casa. Pero vayamos al particular aspecto que ahora nos ocupa: su mirada poética sobre las danzas y melodías tradicionales. En sus primeras páginas, cuando el escritor nos presenta a su protagonista, Pedro Mari, aún niño incluye una muy expresiva escena que refleja de forma un tanto chocante el carácter del entonces joven monaguillo. Subraya el carácter sagrado de la danza y su funcionalidad de vehículo de comunicación con la divinidad con alusión al Antiguo Testamento al tiempo que refiere y distingue dos danzas tradicionales cuyas características rítmicas identifica y contrapone con habilidad.

Más adelante retrata a Izurdiaga el bailarín al que sitúa en plenas fiestas sanfermineras destacándolo como notable danzari. La estampa va más allá porque señala en Izurdiaga las cualidades que el romanticismo de la época, que en cierta medida ha perdurado, exige del modélico dantzari vasco.

"Bailaba siempre en primera fila, y destacándose de tal forma que allí donde sus piernas tejían graciosas grecas o trenzaban complicadas contorsiones, brotaba inmediatamente el corro de fieles dispuestos a admirar su artística danza con embobados ojos.(...) " allí donde sonase un chistu o llegase el rumor de una gaita, se tenía la certeza de encontrar a Izurdiaga impecable, pulcro, sin una mancha de vino en las albas alpargatas, ni la más pequeña laguna de grasa en el pantalón blanquísimo. (...) Todo él era casto, limpio y severo, hasta su baile. Las ágiles piernas bordaban vueltas y piruetas con una unción sacerdotal, no estudiada, sino naturalmente fisiológica.(...) "Tampoco exigía un compás determinado; le daba igual jota que polca, zorcico o aurresco. Para él no hubo nunca difi-cultades. Poseía ese obscuro secreto del ritmo que da elegancia a la línea, austeridad al movimiento y serenidad clásica a los miembros. Habría podido bailar en una pagoda a la hora del culto. Era el hombre primitivo danzando en la selva después de la batalla campal; era el bailarín por esencia, presencia y potencia. El público veía en el gran Izurdiaga al oficiante perfecto. Aunque bailase en corro, a los ojos de sus fanáticos admiradores aparecía siempre solo, siempre aparte, como si en sus piernas, de una vibrante masculinidad, estuviese concentrada la quinta esen-cia del ritmo."(100,101) En los párrafos transcritos ¿No encuentra el lector algo muy familiar en Izurdiaga? Antes de que la danza vasca popular perdiera la estima social de la que gozó, cada pueblo o barrio de nuestra geografía ha conocido un personaje similar que todos, sin mayor esfuerzo, podemos identificar en nuestro entorno. La clave simbólica descansa en la identificación idealizada, y aún exaltada, del danzari ritual con la pureza. Todo un estímulo para la antropología cultural. Símbolo que hábilmente refuerza con expresiva descripción de las cualidades del buen bailarín: Poseía ese obscuro secreto del ritmo que da elegancia a la línea, austeridad al movimiento y serenidad clásica a los miembros. El narrador nos informa, indirectamente, de la menor duración de las fiestas en aquella época y de la fuente musical ordinaria de la danza popular: el txistu y la gaita. Obsérvese que Urabayen prefiere el neologismo chistu, probablemente ya en boga, frente término usual en la época chunchún y, de ahí, chunchunero que reserva, con acierto, para quien lo acredita. El cambio de siglo lo fue también de modas y tradiciones,

y tuvo su consecuencia inapelable en la música popular. El

mudable repertorio de la misma y su carácter se deja ver

en distintos pasajes de la obra:

Anota el artista en breve pasaje las formas musicales en transición: los zortzikoak en 5/8 que Iparraguirre inyectó en el alma vasca, los nuevos aires recién llegados de las ciudades nacidos en lejanas aldeas europeas y la ya arraigada jota. Simples adjetivos retratan la personalidad de cada estilo, suavidad, ritmo o altanería. Un específico interés presenta la referencia al viejo chunchunero Echeverría.

En apenas setenta palabras Urabayen condensa todo un mundo musical en profunda transformación. Con nombre y apellido, el famoso chunchunero de Eskirotz, aunque nacido en Salinas, Javier Echeverría Navarlaz, gitano y euskaldun, que acudió contratado por el Ayuntamiento de Pamplona, según era costumbre secular del consistorio, para acompañar a los gigantes en las mañanas de San Fermín, desde 1847, año en que ya figura en el rolde municipal, hasta 1909. Falleció en plenos sanfermines el día 11 de julio de 1911 a la edad, aseguran, de cien años. Su original tamboril se conserva en el Archivo Municipal. Sin duda ostenta el record absoluto de años de servicio musicales a la Ciudad: sesenta y dos (marca que quizá haya batido, un siglo después, el gaitero Elizaga). Su actuación vespertina en la Plaza del Castillo la ofrecía por libre a cambio de las monedas que el público le daba. Pero volvamos a Urabayen. Es valioso su testimonio de la condición histórica del chunchún como oficio menor y marginal, perfectamente encarnado por el gitano de Eskirotz, que bien pudo ser agote como los son, ya se verá, otros en la novela, propio de ciudadanos capitidisminuidos. El txistularismo del siglo XX dará un vuelco a esta concepción. El repertorio de Echeverría es autóctono, indígena, la lentitud habrá que atribuirla a la edad del ejecutante, mientras el músico de Anoz se muestra permeable a las nuevas formas musicales caracterizadas por los aires de jota y de polca. La cuenca de Pamplona, abierta y en permanente scomunicación con la ciudad, agiliza la transmisión cultural. Que el modesto pueblecito de Anoz, oculto tras Ezkaba, tuviera chunchunero deja traslucir el fúlgido pasado txistulari que el siglo XIX disipó. Un siglo en el que van a irrumpir con fuerza los gaiteros de la mano del innovador del instrumento, el estellés Julián Romano. También de ello se ocupa el de Ultzurrun.

"El corro mayor lo tenían siempre los gaiteros. Pedro Mari había visto desfilar en años sucesivos a todas las celebri-dades del contorno. Los gaiteros de Ucar y Puente la Reina, los de Estella y los de Viana. Iturmendi padre e hijo, Serafín y Pío Navas, el hijo del ciego de Labiano, Nicolás el de Ucar, Marcelo y su hermano Víctor, y por último, los hermanos Lumbreras, cuyos formidables valses enardecían al público al caer como cataratas de alegría esparcidas por la plaza."(88)

Urabayen es testigo perspicaz de la transición musical que

no se limita a los aires y estilos sino que viene estrechamente

vinculada a los músicos y los instrumentos. Los gaiteros

abarcan todos los estilos. Son polivalente: del zortziko a la jota.

Baile suelto en la estival era comunal y agarrado donde fuera menester.

La nómina detalla procedencias conocidas y celebradas. La

gaita muestra facultades que la vieja flauta de tres agujeros no

había sabido explorar. Extinguíase inexorablemente

el chunchún y con él su cultura folclórica.

Lo razona así el novelista:

Hay una razón, no obstante, por la que los gaiteros triun-farán siempre sobre los chistularis, y es que tienen un remanso donde no gritan ni detonan (?): el dúo. Cuando las dos dulzainas se acoplan y apoyadas en los lentos compases del tamboril marchan paralelas, sin salirse de la ruta musical, suspiran nostálgicas sus notas, se desmelenan como bacantes en los tonos agudos o ba-jan cantarines con la tonalidad del arroyo que busca el llano a sacudir los nervios de una raza de artistas, cantores y músicos. Qué eso fue siempre Navarra a pesar de su escudo de hierro!..."(166) La servidumbre del tópico, ¿lo era entonces?, definidor de caracteres y temperamentos no disminuye el interés que las apreciaciones del escritor poseen para entender mejor aquel momento crucial. Además el tópico nunca está exento de causa. Faltan pocos años, quizá Urabayen, ya en su destino castellano, no los concoció, para que acudan los txistularis municipales de Tolosa a la procesión de San Fermín, como anuncio del devenir musical del txistu en el siglo que se estrena. El divorcio entre el chunchún popular del Barrio Maldito y el nuevo txistu académico será ya inexorable. La gaita, empero, merced a Romano y la saga estellesa, había sacado ventaja en el sálvese-quien-pueda provocado por el cambio cultural. Y otro triunfo del escritor: el dúo, casi espontáneo, más habitual en este oboe tradicional se ejecuta sobre intervalos de tercera que, significativamente, se denominan terceras paralelas. ¿Intuición o conocimiento? Pero la más completa escena, que he reservado para el final,

es la que tiene como protagonistas a los txistularis de Amaiur en

la taberna que Dionisia Pedro Mari Echenique tiene en Pamplona una

tarde de sanfermín. La doy íntegra y reservo las apostillas

para el final.

Por la mañana, los de Maya cumplían su misión oficial, y a la tarde, luego de comer, en lugar de irse a los toros, obsequi-aban al tabernero y a sus íntimos --tratantes montañeses en su mayoría-- con unos deliciosos conciertos que amansaban hasta la fiereza de la indómita posadera. Retirada la ancha mesa a cuyo alrededor los hombres baila-ban, convertíase el comedor en una prolongación del árbol de Guernica. Aquella música recogida, discreta, suave, tan parecida a los prados baztaneses, sabía desentumecer la niebla que se cierne de ordinario sobre los cerebros de la montaña, fríos y taciturnos, como hechos para rumiar la soledad espiritual de las Pampas, donde han de pasar su vida... Componían una linda pareja estos dos rapsodas musicales. El chistulari,alto, seco, acartonado, de hundillas mejillas, proba-blemente debido al esfuerzo de la siringa vasca, habría aido un hermoso modelo para los hermanos Zubiaurre. En cambio el tambo-rilero, rojo, rechoncho, velazqueño, de cráneo abultado y re-vuelta pelambrera, parecía escapado del pincel de Salaverría. Mientras tañían incansables, actuaban además de expertos maestros de ceremonia. A veces el chistulari detenía el baile para aconsejar: "los pases con el pie izquierdo", o bien:"cortar sin dar vuelta", y los bailarines obedecían sumisos. Antes de romper a tocar explicaba el ritual de la danza y el nombre popu-lar; luego solía advertir:"bordar los puntos". Y en seguida las dos figuras, tan dispersas físicamente, iban encajando hasta soldarse en un ritmo común... La mano izquierda del chistulari corría veloz sobre los agujeros del instrumento, sencillo y primitivo como todo lo que tiene un soplo de eternidad. De su brazo colgaba un pequeño tam-bor con el que marcaba el compás, mientras el tamborilero, redo-blando fuertemente, se adaptaba al canto del chistu, envolvién-dolo, abrzándolo varonilmente, con la casta naturalidad de una caricia hecha a la mujer a quien se ha poseido muchas veces. Descansaban un momento, lo indispensable para trasegar sen-das copas de coñac, y en seguida el de Maya anunciaba: "La Sagar dantza" (baile de las manzanas). Y rompía a tocar una música llena de cabriolas y saltos, un ritmo extraño que hacía pensar en muchas bandadas de adolescentes retozando por los prados. Nada de inspiración cerebral; todo simple, alado, campestre, obra de al-gún Homero anónimo que tejió sus notas con aroma de manzanas do-radas, de hierba fresca y centenarios robles... Una composición llena de gracia, que casualmente recogió el chistu, al salir de los divinos mofletes de los faunos que decoran los frisos del Partenón... Qué gozo el de Pedro Mari al volver a escuchar la mutil danza! Recordaba la primera vez que le admitieron en el corro de mozos de un baile formal. Rígido y serio, jamás danzarín ninguno marcó el compás con tanta precisión y gracia. Su figura esbelta crecía a sus propios ojos al verse en el inmenso círculo dinámi-co, atento sólo a las palmadas con que el coro marca el tiempo que las piernas han de permanecer en el aire. De buena gana ha-bría pasado Pedro Mari la tarde entera escuchando el mismo lento son, tan evocador y nostálgico: pero ya la dulce voz del chistulari alto y seco anuncia: "Canto de la boda; cuando van a la iglesia..." Hay un revuelo en la sala. El alma montañesa encuentra su cauce romántico en las agudas notas de sabor familiar que tantos años tardó en volver a oír. El canto de la boda es para ser to-cado por profesionales muy expertos y la fama dice cuánte es la maestría del chistulari de Maya... Efectivamente, un redoble largo y frenético del tamboril rompe el silencio abriendo marcha, en tanto el chistu, suave y discreto, se rezaga como los protagonistas de una historia de amor. A ratos el coro, personificado en el tamborilero, se acerca resoplando sordamente, únese al canto nupcial, pero en seguida vuelve a alejarse, a marchar delante, trenzando una sorda des-carga en la endecha final. Es un contraste casi divino entre el bronco temblor del redoblante que camina a ras de tierra y el motivo alado, ideal del chistu que rasga el aire como el ala sa-bia de una golondrina. El uno anda, el otro vuela; y a pesar de ello, el que vuela queda siempre rezagado, lo mismo que en la vida... Al finalizar la tarde, luego de haber gustado toda la en-traña musical de los valles montañeses, el Uru-puntúa, el Eta-guría, el salmodiante Irudamacho, los zorcicos clásicos que la ilusión vestía con los románticos arreos del atormentado Iparraguirre, el chistulari de Maya tocaba la "socadanza". Apenas el redoblante iniciaba la introducción, esa especia de alalá... o llamada que el txistu teje en una escala de gritos iniciales, poníase en pie doña Dionisia llevando el pañuelo en alto. En seguida se formaba el corro dando principio al baile; un baile casto, sencillo y viril en que los danzarines saltan impe-tuosos, trazando rúbricas en el aire, unidos solamente por la extremidad de un pañuelo. Al comienzo, el tambor redobla suelto y el chistu sube y baja en un desgranar de notas rápidas; mas en cuanto empieza seriamente la danza, el redoblante se une al tierno y acompasado son del tamboril, y ya los dos unidos llevan durante toda la marcha el ritmo inconfundible del zorcico. Estamos, sin género de duda, a cien leguas del chotis ma-drileño ejecutado sobre un ladrillo. Y hay su razón geográfica. La una es música de cumbres; la otra, de franca decadencia, afrodisíaca y pegajosa, es el estimulante necesario a las razas agotadas por la excesiva civilización. Que solamente es de razas primitivas encender muy lejanas y muy altas las fogatas del amor..."(169-173) No conozco la identidad de los de Amaiur, pero no será difícil averiguarla. Si fijamos los sanfermines literarios en el recién estrenado siglo, pudo tratarse de Pixu el txistulari de Amaiur que fuera maestro del célebre Antonio Elizalde (padre del no menos popular Mauricio Elizalde y custodio cabal de la rica tradición folclórica de Baztán). Es muy pronto para el propio Antonio, aún demasiado joven ya que nació en 1882, coetáneo, por cierto, del novelista, que sí aparecerá contratado, con su compañero, en 1923. El escritor los descubre como agotes, lo fueran o no, ya que interesa al fondo de la novela favorable a la raza menospreciada y solidaria con el débil. La costumbre fue y sigue siendo que los gigantes sean acompañados de sus propios músicos. Hoy se extiende por toda la geografía foral y aún de Euskal Herria. En Pamplona, a finales del XVIII la mayoría de los músicos con los gigantes son juglares de flauta y tambor, es decir, chunchuneros o tamborileros. El cambio habido en el XIX hace que a su fin tan sólo el último miembro de las cuatro parejas, la giganta negra, baile al son del txistu. Al igual que ocurre en la actualidad. La obligación de los de Maya parece limitarse al acompañamiento de la comparsa, menester que encaja en los usos municipales en la materia. La configuración del espacio para la danza transforma la prosaica taberna en espacio sagrado. Suenan las mutildantzak baztanesas pues no otra pueden ser aquella música recogida, discreta, suave, tan parecida a los prados baztaneses…y salta como un chispazo el recuerdo de la hemorragia de la emigración tan cruda y severa en la montaña navarra. La pareja de músicos es la formación al uso: txistulari solo acompañado de caja o atabalari (tamborilero). Como en el matrimonio, la experiencia nos muestra que la disparidad de tipos y temperamentos en esta tan mínima sociedad es frecuente. Para su retrato Urabayen usa sus concocimientos pictóricos. Revela la acción uno de los rasgos, en trance de desaparición, del txuntxunero tradicional: el de ser maestro de danzas. Por su experiencia, formación y dedicación el txistulari ha ejercido históricamente de enseñante y transmisor de las danzas tradicionales. Velando por su conservación en puridad. Y más en aquellas danzas, como el mutildantza baztanés, que exigen un considerable esfuerzo de memorización. Muchas de ellas, extensas, carecen de lógica interna y su secuencias deben memorizarse por completo. De ahí la oportuna indicación del txistulari maestro. Más necesaria si cabe en una taberna de Iruña en plenos sanfermines. Las exactas indicaciones que transcribe el novelista nos permiten aventurar que Pedro Mari y sus compañeros bailaban Xoxuarena. Quién haya conocido maestros de danza como los presentados en la novela, sabrá de la importancia que tiene para la correcta ejecución del repertorio baztanés, y aún de toda la montaña navarra, el marcar bien los puntos. Desafortunadamente, deficientes enseñanzas unidas a la velocidad de ejecución de muchos músicos hacen que el paso se difumine al no "bordar los puntos". Insiste después Urabayen en hermanar lo divino, la eternidad, con lo sencillo y primitivo, en postura deliberada de homenaje a su tierra natal, para a continuación, con muy destacable sensibilidad, explicar la función del tambor en la construcción de la danza que en los buenos atabalaris va más allá del mero acompañamiento. El repertorio es casi completo. En el repaso sistemático de las piezas más singulares del patrimonio musical baztanés, destaca, a mi juicio, la sorprendente percepción del autor al describir la melodía de compás inaprensible de la Sagar dantza de Arizkun que aún hoy sigue cautivando a los txistularis precisamente por su gozosa irregularidad: una música llena de cabriolas y saltos, un ritmo extraño(…)Nada de inspiración cerebral; todo simple, alado, campestre,…¿Cuántas veces escuchó Urabayen esta danza? ¿Dónde y cómo la conoció?

Al hablar de la mutildantza, el baile tradicional más preciado de Baztán, subraya el valor social de la iniciación en la danza para el joven baztanés, indica la correcta postura física y sicológica e insinúa el efecto sobrenatural que el círculo mágico causa en el mutildanzari. La mutildantza, el texto cita la primera de la colección "bilantziko" o "hiru puntukoa", da paso al "canto de boda", eztai soinuak, colección de melodías adheridas a la identidad baztanesa que sus txistularis han mantenido vivas con fervor tal como aparecen y se escuchan en el pasaje transcrito. La tarde culmina con una sokadantza, que presumimos mixta pese al adjetivo viril ya que es Dionisia la que aparece como aurreskulari provista de pañuelo. La digresión que cierra la escena, exaltadora de la raza, debe tomarse en el contexto e intencionalidad de la novela. Y de la época. No puede interpretarse literalmente con ojos de hoy. La novela entera es un cumplido a la montaña de Navarra, origen del escritor que luego abrazó amoroso otras muy diferentes tierras. Recordemos que Urabayen es un intelectual de izquierdas de amplia cultura. No hay ingenuidad ni yerro. Sí cierta mordacidad y presentimiento. Mikel Aranburu Urtasun Fotografías: Auñamendi |

Euskonews & Media 203. zbk (2003 / 03/ 14-21)

Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |

Free subscription

Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |

Previous issues

Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua

Eusko Ikaskuntzaren Web Orria

webmaster@euskonews.com

| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |