| Espacios para la sociabilidad en Euskal Herria, siglos XVIII y XIX | ||||||||||||

| Juan Madariaga Orbea | ||||||||||||

|

Entre los espacios para la sociabilidad en la sociedad tradicional habría que citar en primer lugar las iglesias y ermitas. A las primeras se acudía, amén de a realizar innumerables prácticas piadosas, a ver y a ser visto, a establecer contactos discretos, a comentar con otros vecinos, tras los oficios, la actualidad local... Buena parte de los contactos sociales, las amistades e incluso los matrimonios se fraguaban en el contexto de la inexcusable asistencia a los templos. En éstos, además, tenían su sede las cofradías, por lo común en torno a una capilla o altar en donde se celebraban los actos conmemorativos de la hermandad. Las ermitas eran lugar de confluencia de las poblaciones para determinados actos, como conjuros y rogativas, pero muy especialmente para la conmemoración del patrón en su romería anual.

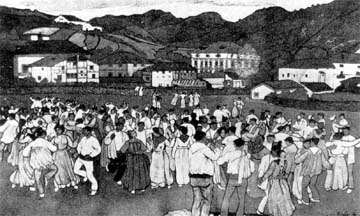

Las romerías tenían el atractivo de que se realizaban en puntos poco controlados por las autoridades, por lo que se erigían en espacios de relativa libertad, muy apreciados por las masas populares. Por supuesto, la romería tenía, además del componente religioso, otro estrictamente social sustanciado especialmente en el banquete o merienda y el baile. Por si fuera poco, bastantes de las actividades religiosas que tenían lugar ya en las iglesias, ya en las ermitas, ya en otros espacios públicos, eran nocturnas en el total o en parte de su desarrollo. Rosarios de la aurora, vigilias, el largo camino de ida o vuelta de las romerías, transcurrían muchas veces entre dos luces o en las más completas tinieblas. En una sociedad en la que las relaciones entre sexos distintos estaban fuertemente limitadas y vigiladas, estos espacios, a duras penas controlados y tolerados, se estimaban en lo mucho que valían. Hasta, más o menos, la segunda guerra carlista las romerías mantuvieron una impronta tradicional, en cuanto a las formas, instrumentos y ritualidades que convergían en ellas, si bien, la presión de los sectores más rigoristas había logrado introducir a lo largo de los siglos XVIII y XIX una serie de trabas y limitaciones en orden a un desarrollo más "moral" y circunspecto. A partir de entonces las romerías empezaron a incorporar nuevos instrumentos musicales, especialmente el acordeón, nuevos ritmos y bailes, a la que vez se "urbanizaban" a ojos vista, con la peregrinación masiva a las mismas de sectores urbanos, tanto burgueses como obreros. Hasta la guerra de 1936 siguieron siendo la expresión más prístina de la sociabilidad de las masas, si bien ahora adecuadas a la nueva distribución de los diferentes sectores sociales. Las romerías constituyeron uno de los espacios, pero no el único, dedicado a una de las actividades de ocio y relación social preferidas por todos los grupos sociales, como era el baile. En los ámbitos populares, tenía éste lugar además en las plazas públicas, convenientemente vigilado por los alcaldes o sus delegados. Entre, más o menos, 1720 y 1840 las danzas populares sufrieron un continuo ataque por parte de los sectores más rigoristas, en un vano intento por erradicarlas o al menos, por someterlas a una radical segregación por sexos. Las misiones dirigidas por célebres predicadores como Dutari, Calatayud, Palacios, Mendiburu, Cardaveraz, Añibarro,… se centraban con frecuencia en aspectos morales que inevitablemente desembocaban en la demonización de los bailes populares mixtos y la necesidad de suprimirlos o al menos reformarlos. Las cofradías, asociaciones de laicos que constituían uno de los vehículos privilegiados para la participación de los grupos sociales subalternos en la vida pública, eran, desde luego, uno de los foros primordiales de expresión de la sociabilidad. Aparte de los actos piadosos (misas, rosarios, procesiones) que con más que mediana frecuencia promocionaban y que servían además para reforzar los lazos solidarios de los hermanos, organizaban otras de tipo profano: juntas y banquetes anuales y festejos bien ligados a la conmemoración del patrono, bien a cualquier otra circunstancia digna de ser celebrada. No era extraño que en estas celebraciones se incluyesen novillos ensogados, fuegos artificiales, cucañas, bailes y otras formas de diversión. Estas hermandades cuyo fin primordial era el de reforzar la solidaridad entre los cofrades, a los que unía algún género de vínculo (profesional, piadoso, de estado o edad), procuraban servir para mantener y aumentar la concordia y el apoyo, sobre todo en casos de desgracia o desasistencia, especialmente la enfermedad, la pobreza y la muerte. Habida cuenta del crecidísimo número de cofradías existentes (en Pamplona más de 100, unas 45 en Vitoria, alrededor de 30 en Oñati) hasta bien avanzado el siglo XIX, tanto los funerales y misas organizados, por una parte, como las meriendas y festejos, por otra, se daban con una frecuencia notable, multiplicándose las ocasiones de relación entre los cofrades. Las autoridades intervinieron poniendo coto a las expansiones estrictamente profanas organizadas por las cofradías, por lo que para el siglo XVIII, esta parte de la sociabilidad cofraderil se había visto muy mermada. Cuando en 1783 los banquetes anuales de las cofradías fueron prohibidos, la decadencia de estas instituciones se agudizó extraordinariamente. Las desamortizaciones socavaron su ya precaria base económica y desde la década de 1840 el colapso de las cofradías se generalizó. En el ámbito de las villas y ciudades de cierta entidad urbana, además de las cofradías existían otros ámbitos de sociabilidad y de integración de los medios populares en la vida pública: los barrios o vecindades. Con el progresivo refuerzo de los regimientos y la correlativa progresiva debilidad de los concejos abiertos, la vecindad se erige en el medio de intervención y control por excelencia por parte de los poderes públicos para con los vecinos. Se trataba de un sistema de vigilancia en orden a presupuestos morales y de convivencia armónica, que procuraba evitar los pleitos, las desavenencias matrimoniales, las pendencias entre vecinos y que mediante un código de "buena vecindad" procuraba que los conflictos quedasen solucionados en el nivel de la vecindad sin dar lugar a intervenciones locales o incluso supramunicipales, siempre más enojosas y caras. La vecindad, además, servía para organizar y canalizar la participación popular en festejos, procesiones,… e incluso para organizar la resistencia vecinal en caso de emergencia. En Vitoria, por ejemplo, funcionaron entre 21 y 23 vecindades. San Sebastián, estuvo desde 1769 dividida en ocho barrios. En Bilbao a comienzos del siglo XIX se distinguían seis barrios. Pamplona históricamente contó con diez barrios.

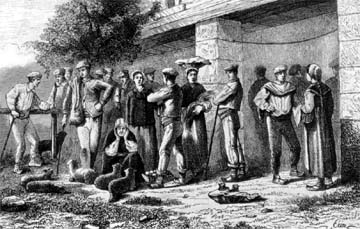

Un espacio en principio estrictamente económico como el de las ferias y mercados constituyó desde siempre una de las expresiones favoritas de la sociabilidad popular. Con ocasión de las mismas se organizaban corridas de toros o al menos novillos ensogados, bailes y cantidad de actividades complementarias a la central de compraventa de ganado, herramientas o plantas. Tradicionalmente algunas de estas ferias, hasta prácticamente la guerra de 1936, sirvieron de mercado matrimonial entre los padres que establecían los contratos entre los futuros contrayentes que en ocasiones ni se conocían; los escribanos no daban abasto para poder levantar acta de los acuerdos a los que se llegaba. En algunas romerías pasaba lo propio. Así pasaba, por ejemplo, en la feria del Santo Ángel de Irurtzun o en las romerías de San Babil de Sangüesa o de Santa Felicia de Labiano. En el sector artesanal, los gremios y cofradías profesionales ofrecieron un espacio análogo de contacto y relación que frecuentemente se resolvía en estrategias matrimoniales que contribuían al mantenimiento de sagas profesionales absolutamente endémicas. Podemos decir, por otra parte, que la sociabilidad popular cotidiana segregada de mujeres y hombres se articulaba entorno al agua y al vino, respectivamente. En efecto, uno de los puntos de reunión, comentario, información y cierto relajo para criadas, lavanderas, aguadoras y mujeres de clases subalternas en general, eran las fuentes y lavaderos, tanto de los pueblos como de las ciudades. Los hombres se reunían en tabernas, txakolís y sidrerías, tanto mejor en estas dos últimas que en las primeras al estar en puntos más apartados y por lo tanto de más precaria vigilancia por parte de las autoridades. En estos espacios de relativa libertad se refugió el bertsolarismo, cuando en el siglo XVIII llegó a estar fuertemente vigilado y perseguido. Por lo demás, las tertulias populares, llamadas en vasco bigiriak, en la Navarra media trasnochas y corrales y en Bilbao cuarteles, reunidas bajo capa de alguna actividad laboral (como el desgranado del maíz) o sin ninguna disculpa, que podían integrar conversaciones, narraciones, cantos e incluso bailes, estas tertulias, digo, proliferaban por doquier. En torno a los puntos nodales de los ciclos festivos agrarios rara vez faltaban motivos para organizar pruebas y apuestas de los que desde finales del siglo XVIII empiezan a conceptualizarse como deportes, pero que emergen de la actividad laboral sustanciada en términos de desafío: cortes de troncos, regatas de traineras, pruebas de bueyes, etc. Dos actividades lúdico-deportivas se llevan la palma en el interés de los vascos de la segunda mitad del siglo XVIII y de todo el XIX: la pelota y los toros. Hasta esta época apenas había frontones que pudieran caracterizarse como tales, jugándose al amparo de lienzos de murallas, paredones de iglesias, etc. En las últimas décadas del XVIII la proliferación de juegos de pelota, abiertos y cubiertos, es extraordinaria, convirtiéndose Euskal Herria en un foco de excelentes jugadores y llegando a ser este juego un elemento identitario de primer nivel. En cuanto a los toros, en todas su variedades: corridas con o sin muerte del animal, novillos ensogados, encierros, constituían el elemento imprescindible para dignificar cualquier celebración que se preciase: fiestas locales, patronos y muy especialmente los fastos de la monarquía (partos reales, coronaciones, visitas regias, etc.). Hasta las décadas de 1840-50 el lugar casi único para la celebración de lidias de toros eran las plazas mayores, convenientemente adecuadas para la ocasión mediante la erección de tablados y cercados efímeros. Así, por ejemplo, se hizo siempre en la Plaza del Castillo de Pamplona para celebrar las corridas de las fiestas patronales de julio. Cuando las desamortizaciones empiezan a dejar espacios públicos en las tramas urbanas adecuados a la erección de edificios y servicios colectivos, en muchos casos uno de ellos será una plaza destinada a estas celebraciones. Por seguir con el ejemplo de Pamplona, tras la primera guerra carlista y las primeras desamortizaciones en el plan de renovación urbana que se acometió, uno de los elementos que se abordó fue la erección de una plaza de toros inaugurada en 1844.

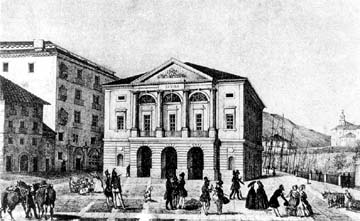

El teatro también fue ámbito de sociabilidad popular que contó con cierto arraigo en el País. Por una parte el teatro representado por los propios vecinos, heredero de viejas fórmulas medievales de la dramaturgia religiosa, que arraigó con fuerza en algunas zonas de Euskal Herria, especialmente en Zuberoa con las denominadas Pastoralak o Trageriak. Por otra, las comedias representadas por compañías profesionales tanto en tablados improvisados como en locales estables, más de lo primero que de lo segundo. De hecho hasta épocas muy tardías pocas fueron las localidades que contaron con "casas de comedias". Pamplona tuvo la suya en 1608, Tudela en 1623, pero Bilbao tuvo que esperar a 1799 para tener un teatro estable. En cuanto a la sociabilidad de las clases dominantes se organizaba en el siglo XVIII en torno a instituciones como la tertulia, el "chischiveo" o el sarao. Todas ellas se desarrollaban en espacios estrictamente privados, los salones de las casas y palacios de los burgueses, nobles y en algunos casos de eclesiásticos. La tertulia aristocrática hay que entenderla como un espacio para el ocio restringido en el que intervienen la conversación, el juego, el baile, las interpretaciones musicales y las representaciones dramáticas. La difusión del pensamiento ilustrado en Euskal Herria está íntimamente vinculada a esta red de tertulias de las familias de notables. La mutua visita y asistencia a las periódicas tertulias constituía así una de las bases de relación social de estos grupos sociales. En cuanto al género dramático aristocrático por excelencia, bien para ser representado en casas particulares en sus versiones más livianas o bien en aforos públicos, es el de la ópera. Hasta la década de 1850 se mantiene la supremacía de este género en los nuevos salones de teatro recién inaugurados. Luego, se produce una fuerte decadencia de la ópera, correlativa a la de la propia clase social que lo sustentaba, orientándose las emergentes clases medias y populares hacia la zarzuela, que triunfará de forma absoluta entre más o menos 1860 y la guerra civil de 1936. Por otra parte, de la misma manera que los espacios económicos populares (ferias) servían para el mercado matrimonial y la sociabilidad popular, en el caso de los comerciantes y burgueses los espacios económicos por ellos controlados, Consulados especialmente, cumplían una función análoga.

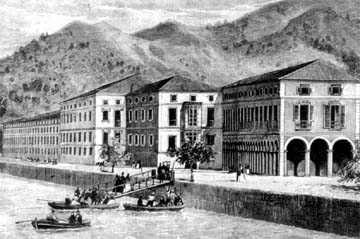

Las elites aburguesadas de las décadas siguientes a la de 1850 experimentaron un importante cambio en cuanto a sus ámbitos de sociabilidad. En primer lugar, el paseo, actividad tradicional que se había visto reducida a espacios limitados y poco apropiados, se convierte ahora, cuando los planes de renovación urbana prevén la erección de plazas, bulevares y jardines adecuados a esta actividad, pasa a convertirse en uno de los foros de ostentación y representación pública más convencionales. Por otra parte, las viejas tertulias domiciliarias pasaron a desarrollarse a un ámbito público, semipermeable, de gran interés: los cafés. Su precio no permitía el acceso generalizado de la población pero estaban abiertos a la presencia de cualquiera que pudiera pagarse la consumición. Los primeros cafés aparecen en Euskal Herria, en Baiona y Donostia, en las últimas décadas del siglo XVIII, pero es a partir de la finalización de la primera guerra carlista cuando se difunden por villas y ciudades en número extraordinario. Para 1869 había en Bilbao 13 de estos locales. Además de ser lugar de tertulia y lectura de prensa, se jugaba (al billar, dominó,…) e incluso se celebraban bailes, conciertos y representaciones teatrales en ellos. Desde su origen son espacios de relativa libertad en donde se exponen ideas políticas o sociales, donde se reúnen grupos de presión, sociedades patrióticas, etc. Por otra parte, además de los cafés, hubo otros escenarios semiprivados en los que florecieron tertulias, más o menos politizadas, en número relativamente importante: sobre todo las reboticas y las trastiendas de las librerías. Posteriormente, hacia las décadas de 1860-70 los grupos sociales dominantes empiezan a sentir la necesidad de restringir el acceso a sus espacios de ocio y de los mismos cenáculos de los cafés surgen otras instituciones en las que se ingresa pagando una cuota y cumpliendo una serie de características y limitaciones: ateneos, casinos, círculos,… Obviamente su carácter restrictivo hace que existan muy pocos, dos o tres como máximo en las ciudades y al menos uno hasta en pueblos de corta población. Paralelamente, la pequeña burguesía e incluso las clases populares en las últimas décadas del siglo XIX se incorporaron a un fenómeno de sociabilidad similar, tanto en cuanto al desarrollo de las tabernas, sidrerías y txakolís, como en la promoción de círculos, por lo general adscritos a algún movimiento ideológico, como las "casas del pueblo" socialistas, los "batzokis" nacionalistas, los "círculos carlistas", los "ateneos libertarios" o los "casinos republicanos".

Volviendo a las elites, desde la década de 1850 se vieron éstas inmersas en un interesante y nuevo fenómeno, precursor del futuro turismo: el de los balnearios. En el contexto de auge del higienismo y valoración, tanto de los baños y las tomas de aguas, como del montañismo, surgen por doquier establecimientos para este ocio higiénico que acaban convirtiéndose en focos de atracción de veraneantes, que acuden en cantidades cada vez más notables. Biarritz, Donostia, Lekeitio,… van a convertirse en el punto de confluencia veraniega de políticos, diplomáticos, artistas, comerciantes,… no sólo de los estados español y francés, sino de media Europa. En Euskal Herria, entre 1860 y 1914 llegan a funcionar entre 50 y 70 establecimientos balnearios. No es raro ver pasear por las inmediaciones de estos establecimientos a la emperatriz Eugenia de Montijo, a Bismarck, a Becquer, o a cualquier príncipe ruso con su nutrido séquito. En resumen, de una sociabilidad dieciochesca marcada por la iglesia, la privacidad doméstica y los vínculos familiares, que integraba "naturalmente" a los individuos en instituciones como las vecindades o cofradías, se pasará tras la primera guerra civil a un género de sociabilidad más politizada, marcada por la voluntariedad de los individuos a la hora de incorporarse o no a las cada vez más diversificadas formas de relacionarse con el resto de los miembros de su comunidad.

Juan Madariaga Orbea, Universidad Pública de Navarra Fotografías: Enciclopedia Auñamendi | ||||||||||||

Euskonews & Media 219. zbk (2003 / 07 / 18-24)

Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |

Free subscription

Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |

Previous issues

Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua

Eusko Ikaskuntzaren Web Orria

webmaster@euskonews.com

| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |