| Le pays basque et le défi de la coopération transfrontalière | ||||

| Harguindeguy Jean-Baptiste | ||||

|

En affirmant en 1994 que "La frontière est le laboratoire de l'Europe" Jacques Delors anticipait sur un processus politique aujourd'hui incontournable. En effet, depuis le début des années quatre-vingt, les régions d'Europe en général et le Pays-Basque en particulier ont vu se multiplier les initiatives transfrontalières. Ce foisonnement d'actions concertées entre institutions publiques partageant une frontière commune est le produit d'une part de l'effacement des frontières en 1992 lors de l'entrée en vigueur de l'Acte Unique Européen, et d'autre part des mouvements de décentralisation en Espagne (1978), et à un moindre degré en France (1982), qui ont donné plus de pouvoirs aux collectivités territoriales. Les raisons de cet engouement sont doubles. D'un point de vue culturel tout d'abord, ces échanges permettent la mise en relation de populations, qui bien que limitrophes, ne profitent pas toujours du patrimoine de leur voisin. En outre, la coopération entre frontaliers peut être considérée comme un laboratoire grandeur-nature de la citoyenneté européenne dans la mesure où elle permet la mobilisation de peuples différents en vue d'un projet commun qui dépasse le cadre des Etats. Au niveau économique ensuite, la principale vertu de la coopération transfrontalière est la mise en commun des ressources de collectivités voisines qui permet d'effectuer des économies d'échelle importantes et de mener à bien des projets de plus grande ampleur que ceux menés en autarcie. On évite de la sorte le surinvestissement (par exemple en ne construisant qu'un seul hôpital pour les deux côtés de la frontière) et on favorise la complémentarité.

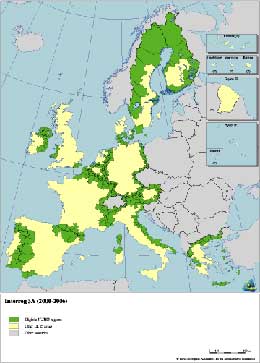

Les institutions européennes sont évidemment concernées au premier chef par ces initiatives. C'est le Conseil de l'Europe qui s'est mobilisé le premier en faveur de la coopération transfrontalière. Son action a permis d'élaborer un cadre juridique pertinent pour les collectivités frontalières engagées dans une politique de coopération, grâce à la Convention-Cadre de Madrid du 21 mai 1980, rendue opérationnelle en Espagne et en France par le Traité de Bayonne du 10 mars 1995. L'Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE), basée à Gronau en Allemagne, s'est également engagée dans une intense activité de lobbying auprès des Communautés Européennes afin d'obtenir un appui institutionnel. En parallèle, l'ARFE a réuni des spécialistes des problématiques frontalières (fonctionnaires territoriaux et européens, professeurs, aménageurs) au sein de groupes destinés a assisté les collectivités se heurtant à des difficultés de mise en œuvre (séminaires LACE). Enfin, en 1988 la Commission des Communautés Européennes a réservé une partie de ses aides régionales aux zones frontalières avec le programme INTERREG I (1988-1993). Doté au départ de 800 millions d'Ecus, le fonds INTERREG est passé à 2400 millions d'Ecus dès la période de programmation suivante (1994-1999). La troisième version du programme (2000-2006), actuellement en cours, soulève de nombreuses expectatives puisque sa dotation est désormais de 4875 millions d'Euros.

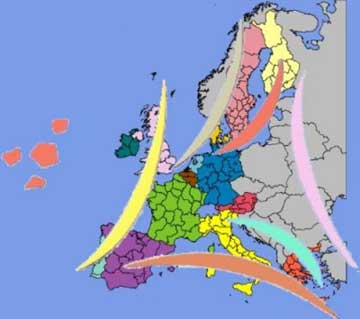

Le Pays-Basque est un terrain particulièrement fertile pour les projets de coopération. Bien que n'ayant jamais été un Etat au sens moderne du terme, le Pays-Basque présente une indubitable unité culturelle à laquelle s'ajoutent les spécificités françaises et espagnoles. La frontière instaurée entre Pays-Basque français (Iparralde) et espagnol (Hegoalde) par le Traité des Pyrénées en 1659 n'a jamais été une coupure franche puisque les populations locales ont toujours maintenus des contacts avec leurs voisins frontaliers (traités de lies et de passeries entre bergers, accueil des réfugiés pendant la guerre civile de 1936, etc.). On distingue trois accords transfrontaliers spécifiques au Pays-Basque. Le premier est le "Fonds de Coopération Aquitaine-Euskadi" établi en 1990 et qui inclue la Navarre depuis 1992. Cet accord a débouché sur la mise en place d'échanges universitaires (Deusto, UPV, Politecnica Mondragon/Université de Bordeaux, IUT, ENSAM) et d'un plan de protection environnementale (Projet Compostela). Au niveau municipal, les communes situées entre Bayonne et Saint-Sébastien ont signé un protocole de coopération le 18 janvier 1993 établissant une "Eurocité basque". Ses réalisations ont principalement pour tâche de coordonner le développement de cette conurbation, d'où la création d'un observatoire transfrontalier et de multiples études relatives à la gestion de la croissance urbaine. Enfin, la convention inter-administrative signée par les maires d'Irún, Hendaye et Hondarribia en 1998 a rendu opérationnel le "Consorcio Bidasoa-Txingudi". La relation de proximité géographique entre ces trois villes a facilité l'établissement de sentiers pédestres et d'un salon de foire-exposition. Deux autres structures intègrent le Pays-Basque dans une coopération de plus grande ampleur territoriale. La première, la "Communauté de Travail des Pyrénées" (CTP) est apparue en 1983 à Pau. Elle relie les six régions pyrénéennes espagnoles et françaises plus la principauté d'Andorre. Elle a déjà achevé quelques réalisations intéressantes comme l'élaboration de cartes thématiques des Pyrénées. Après avoir longtemps été ignorée par les autorités européennes, la CTP a été choisie en 2000 en tant qu'autorité de gestion du programme INTERREG III France-Espagne. A l'instar de l'Arc Méditerranéen, il existe un réseau "Arc Atlantique" qui rassemble les régions comprises entres les middlands écossais et l'Andalousie. Officialisé en 1989 lors de la Conférence de Faro, l'Arc Atlantique est une des sections de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM). Ses efforts ont abouti à la mise en place d'un réseau de communication électronique entre ports. A noter qu'en parallèle à cet arc "généraliste" s'est développé un réseau "Sud-Europe Atlantique" s'étalant de la région Poitou-Charentes à l'Andalousie. Ce dernier, créé en octobre 1990, tente de répondre aux problèmes spécifiques de la côte sud atlantique (quotas de pêche, modernisation de la flotte espagnole). La bonne volonté n'est toutefois pas toujours suffisante et de nombreuses limites freinent le montage des projets. Incontestablement, le premier blocage à surmonter a été l'incompatibilité entre les régimes juridiques espagnols et français. En effet, le Pays-Basque français ne représente qu'une moitié de départements qui dépend étroitement des dotations du gouvernement français, alors que le Pays-Basque espagnol dispose de son propre gouvernement autonome. Les problèmes liés à cette asymétrie ont été en partie résolus grâce aux efforts du Conseil de l'Europe. Le refus des Etats de laisser s'engager leurs collectivités dans des politiques transfrontalières a également posé un problème de taille. Soucieuses de maintenir leur souveraineté intacte, les autorités françaises et espagnoles ont tardé à reconnaître l'intérêt de la coopération transfrontalière. Ces inquiétudes sont aujourd'hui dissipées. Les accords de coopération ont des objectifs très fonctionnels (ramassage des déchets, offre touristique commune, etc.) dont le but n'est pas de déstabiliser les frontières, mais au contraire d'en tirer le meilleur parti. Le manque de coordination s'est également révélé néfaste à cause de la concurrence entre structures de coopération sur un même territoire. Ce cas de figure est apparu au Pays-Basque à la fin des années quatre-vingt-dix, lorsque Fonds Commun Aquitaine-Euskadi, Eurocité et Consorcio ont continué à développer leurs programmes sans concertation. Le dialogue a cependant permis d'évoluer vers une relation d'imbrication, où chacun conserve ses prérogatives, tout en ayant droit à la parole au sein des autres institutions. En conclusion, on ne peut que se féliciter de l'abondance d'idées favorables à la coopération transfrontalière. Toutefois, plusieurs axes restent encore à approfondir: le rééquilibrage des réseaux de coopération vers l'intérieur des terres (Soule et Basse Navarre en France, Navarre en Espagne) ainsi que l'augmentation de la part des projets privés au sein des programmes sont à traiter en priorité sous peine de voir la coopération transfrontalière cantonnée à un rôle d'affichage politique sans lendemain. Jean-Baptiste Harguindeguy, Doctorant en Science Politique à l'Institut Universitaire Européen, Florence (achevé le 14 février 2003 à Florence) | ||||

Euskonews & Media 209. zbk (2003 / 05 / 09-16)

Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |

Free subscription

Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |

Previous issues

Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua

Eusko Ikaskuntzaren Web Orria

webmaster@euskonews.com

| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |