| Evolución de las temperaturas en el siglo XX | ||||||

| Antón Uriarte | ||||||

|

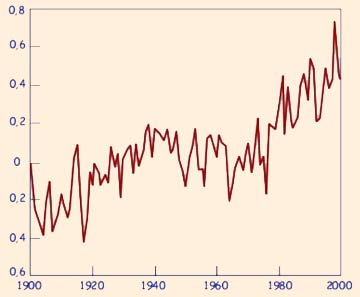

La temperatura media de la superficie de la Tierra durante el siglo XX, medida con termómetros en superficie, subió aproximadamente unos 0,6 ºC (fig.1). Ahora bien, esta subida no fue uniforme, ni en el tiempo ni en el espacio. El incremento se produjo en dos períodos, 1910-1944 y 1978-1998. Entre ellos, 1944-1978, la temperatura media global de la superficie terrestre tendió a estabilizarse e incluso a bajar un poco. Esta evolución desigual implica probablemente que han existido factores naturales, y no sólo antrópicos, en las variaciones térmicas, especialmente durante el primer período de subida, el de 1910-1944, ya que entonces las emisiones de CO2 y de otros gases invernadero eran todavía muy escasas.

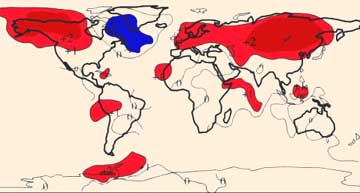

Diferencias regionales Las diferencias regionales en la evolución térmica son importantes. No hay que olvidar que la temperatura media global es una media aritmética que suele contabilizar fenómenos simultáneos de calentamiento en unas zonas y de enfriamiento en otras. Estas diferencias regionales son conocidas con bastante verosimilitud desde que, hace unas décadas, la red de estaciones meteorológicas se densificó en el hemisferio norte. El calentamiento de la temperatura media del hemisferio norte refleja en sus tres cuartas partes el calentamiento ocurrido concretamente en las masas de aire muy frías, invernales, que forman los anticiclones del noroeste de América y de Siberia (fig.2). Puede ser debido a que en esas regiones y en invierno, al ser la humedad específica muy baja (menos vapor de agua en el aire), el incremento del CO2 repercute con más fuerza que en otras partes, ya que, a falta de vapor de agua, el CO2 adquiere allí más importancia en la absorción de la radiación infrarroja terrestre (Michaels, 2000).

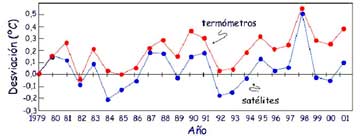

Las diferencias regionales de tendencia pueden también deberse a cambios en la componente meridiana de la circulación atmosférica, los cuales motivan que unas zonas se calienten mientras otras se enfríen. Por ejemplo las diferencias de tendencia de las temperaturas que se registran en las tierras que contornean el Artico (calentamiento en Alaska y Siberia, enfriamiento en el nordeste de Canadá y en Groenlandia) están probablemente causadas por el cambio en la ondulación del flujo normal del oeste, con un aumento de la componente sur en Alaska y Siberia, y un aumento de la componente norte en Canadá y Groenlandia. Temperaturas diurnas y nocturnas Otra de las características importantes de la marcha secular de las temperaturas es que, especialmente en el hemisferio norte, las temperaturas mínimas nocturnas han experimentado un ascenso de 0,8ºC, que es mucho mayor que el de las temperaturas máximas diurnas, que es de 0,2ºC únicamente. En el futuro, un calentamiento global que estuviese causado por el incremento de las temperaturas mínimas nocturnas (sobre todo, invernales) podría ser considerado de consecuencias benignas para la humanidad, e incluso beneficiosas. De hecho se ha comprobado estadísticamente que a lo largo del siglo XX en casi todo el mundo han disminuido los días de helada y se considera como muy probable que las olas de frío hayan también disminuido (Lockwood, 1998; Easterling, 2000). Incertidumbres ¿Son correctas las cifras de las temperaturas medias globales? Probablemente no del todo. Para calcularlas se han utilizado series mensuales termométricas de registros de unos 14.000 observatorios meteorológicos que se han ido instalando desde mediados del siglo XIX sobre la superficie terrestre, pero hasta mediados del siglo XX la red de estaciones registradoras era muy pobre, con un número bajo de observatorios y mal repartidos geográficamente. Solamente las series de 1.000 estaciones abarcan todo el siglo XX y se localizan casi todas en el territorio de Europa y Estados Unidos. Puede haber errores de cálculo al extrapolar los datos al conjunto de la superficie terrestre. La falta de mediciones en muchas áreas, especialmente de Africa, América del Sur, Asia, y de los océanos, obliga a que la resolución espacial en la que se basa el cálculo de las medias sea muy grande. Dividida toda la superficie terrestre en celdas (pixels) de 5 º de longitud x 5 º de latitud se calcula y se otorga a cada una el valor medio de las temperaturas registradas en las estaciones que se localizan en su interior. Luego se determina la temperatura media global calculando el valor medio del conjunto de todas las celdas. Pero nótese que con menos de cuatro celdas queda cubierta, por ejemplo, toda la Península Ibérica. Otra importante incertidumbre en el cálculo de las medias globales y de la tendencia de las temperaturas es que muchas estaciones meteorológicas se encuentran en zonas urbanas, que se ven afectadas por el efecto "isla de calor", típico de las ciudades, y que por lo tanto tienen unas temperaturas más altas que su entorno rural. Como el emplazamiento de bastantes observatorios meteorológicos, debido a la expansión de las ciudades, ha pasado con el tiempo de ser rural a ser urbano, puede haber habido un calentamiento ocasionado por el proceso de urbanización, que no sea representativo de lo ocurrido globalmente, fuera de los espacios urbanos. No siempre es fácil determinar el calentamiento causado por este efecto y saber aplicar un índice de corrección justo a la evolución térmica registrada por los termómetros. En el cálculo de tendencias hay que tener también presente posibles errores debidos al cambio de los termómetros o de las técnicas de medición, así como a cambios en el microclima que rodea a los aparatos registradores, causado, por ejemplo, por el crecimiento de arbustos (e incluso árboles) cercanos a ellos a medida que pasan lo años desde la instalación de los instrumentos (Balling, 1998). Los índices de corrección que se aplican a los datos en bruto pueden por eso ser bastante subjetivos. Incertidumbres todavía mayores presentan las mediciones de temperaturas realizadas desde barcos en mares y océanos, tanto del aire como del agua superficial, debido a la falta de continuidad en las series, a la escasez de la cobertura y a los cambios en los métodos de lectura. Por todos estos inconvenientes, aparte del método de medición con termómetros de superficie, conviene tener en cuenta otros métodos, más o menos precisos, que se pueden utilizar para determinar la evolución de las temperaturas. Mediciones desde satélites Desde 1979, satélites de la NOAA vienen realizando mediciones . de la temperatura. de la atmósfera (fig.3). Las medidas se basan en la captación de las microondas de 60 gigahertzios que emite el oxígeno. atmosférico y cuya intensidad es dependiente de la temperatura del aire. En realidad, no miden lo mismo que los termómetros. de superficie. Los termómetros de superficie miden la temperatura del aire a dos metros de la superficie, mientras que los satélites miden la temperatura media de diferentes capas de la troposferac. y de la baja estratosfera, delimitadas por diferentes superficies de presión y de altura. El sistema de medición satelitario tiene la ventaja de abarcar la globalidad de la esfera terrestre, océanos incluidos, y no sólo las regiones en las que existen observatorios meteorológicos. La resolución de sus celdas es también unas veinte veces mejor que las de los termómetros de superficie. Su inconveniente es que las series aún sólo abarcan poco más de dos décadas.

En cuanto a los resultados obtenidos durante la veintena de años (1979-2000) que dura el período, las oscilaciones interanuales de la gráfica satelitaria concuerdan bastante con las de los termómetros de superficie (Lindzen, 2002). Pero en la gráfica satelitaria la tendencia de calentamiento no es perceptible. Así, mientras que la tendencia según los termómetros de superficie durante ese período es de un alza de 0,25 ºC/década, los satélites indican en la troposfera (entre las superficies de 800 y 300 mb) un calentamiento casi inapreciable de tan sólo 0,035 ºC/década. Lo que sí aparece claramente en la gráfica es el enfriamiento posterior a la erupción, del volcán Pinatubo, en Junio de 1991, y el calentamiento en 1998 debido al Niño. Globos sonda El investigador americano James Angell ha realizado el análisis global de mediciones térmicas con globos sonda y ha publicado los resultados obtenidos en una red de 63 estaciones de radiosondeo repartidas por todas las latitudes del globo durante el período 1959-1998 (Angell, 1999). Las estadísticas medias tanto para superficie, como para el conjunto de la troposfera (800 mb- 300 mb) indican una ligera tendencia al alza para el conjunto del período: 0,12ºC/década. Es interesante observar que el alza se produce de forma brusca en un intervalo muy corto, aproximadamente hacia 1976 . Mediciones geológicas Otra indicación del aumento térmico acaecido durante el transcurso del siglo XX, que parece corroborar el incremento que muestran las series termométricas de superficie, proviene de las perforaciones (boreholes) en las rocas del subsuelo (Beltrami, 2002). Desde hace varias décadas los geofísicos vienen realizando estas perforaciones con el objetivo de conocer el gradiente geotérmico, es decir, el ritmo al cual la temperatura aumenta con la profundidad. Los cambios de temperatura de la superficie de la Tierra se propagan lentamente hacia abajo. Conocida la velocidad de propagación, las anomalías térmicas que se registran en profundidad en los sondeos del subsuelo son señal de los cambios de temperatura ocurridos en el pasado en superficie. Las oscilaciones de la temperatura de la superficie se van amortiguando progresivamente hasta anularse. Sin embargo, las fluctuaciones de período más corto (diarias y estacionales) se atenúan muy pronto y a partir de unas decenas de metros de profundidad sólo quedan las señales de las oscilaciones a largo plazo. No hay que olvidar de todas maneras que aspectos de la topografía, hidrología y vegetación locales, en los sitios en donde se realizan las perforaciones, pueden provocar anómalos enfriamientos o calentamientos del subsuelo que complican este método de medición. En cuanto a los resultados, a partir de cientos de perforaciones de la roca continental realizados en el nordeste de América, en Europa central, en Rusia, en Sudáfrica y en Australia, se ha llegado a la conclusión de que, por término medio, las temperaturas durante el siglo XX han aumentado un 0,5ºC aproximadamente, lo que concuerda con las mediciones termométricas clásicas de superficie. Las mediciones parecen indicar también que el incremento comenzó hace ya más de cuatro siglos, cuando las temperaturas eran 1ºC inferiores a las actuales, y que el aumento se aceleró en este siglo (Pollack, 1998). Un estudio aún más reciente que se basa en más de seiscientas perforaciones localizadas en los cinco continentes indica también un progresivo calentamiento desde hace cinco siglos (Huang, 2000), y lo mismo ocurre con otro que recoge datos de las latitudes medias, el cual, si bien indica que la media señala un incremento, muestra en algunos sondeos tendencias negativas (Harris, 2001). Mediciones oceánicas Una posible indicación de la tendencia de las temperaturas en los últimos 50 años es el probable incremento de las temperaturas oceánicas globales entre la superficie y los 3.000 metros de profundidad. Después de un exhaustivo estudio de 2 millones de perfiles térmicos de los océanos, realizados durante este período reciente, el oceanógrafo Sidney Levitus y sus colaboradores de la NOAA han deducido un calentamiento global del océano de 0,06ºC (Levitus, 2000). Sin embargo, el calentamiento no ha sido uniforme y continuado. El contenido calorífico del océano marca un bajo nivel en los años 50, llega a un máximo en los 70, cae de nuevo en los 80, y sube y alcanza el pico más alto en los 90. Para algunos, este calentamiento oceánico indica que el agua del mar ha absorbido y ralentizado el calentamiento atmosférico. Pronósticos Según los modelos numéricos (IPCC, 2001) el calentamiento global que se habrá producido cuando se haya duplicado la concentración atmosférica de CO2 oscilará entre 1,2 °C y 5,8°C, con un valor medio más probable de unos 2,3ºC. Existen aún muchas incertidumbres en las formulaciones utilizadas, especialmente en lo que respecta al papel del vapor de agua, y también en lo concerniente a la variabilidad interna y natural del sistema climático. También son múltiples los escenarios posibles respecto a cómo afectará la acción humana a la composición química de la atmósfera futura, por lo que es imposible saber cuándo se duplicará el CO2, si en el siglo XXI, en el siglo XXII, o nunca. Algo más creíbles son las proyecciones numéricas a más corto plazo, ya que casi anulan el peso de las incertidumbres con respecto a la concentración de CO2 (Stott, 2002). Así, para la década 2020-2030, los modelos indican un aumento medio de entre 0,5 y 1,1 ºC con respecto a la década 1990-2000, muy disímil según la latitud de que se trate. A grandes rasgos, la temperatura anual media de las latitudes tropicales aumentaría menos de 0,5ºC, la de las latitudes medias entre 0,5 ºC y 1 ºC, y la de las latitudes altas más de 1ºC (Zwiers, 2002). Choca con la fiabilidad de los modelos el que durante las últimas décadas la Antártida, una de las regiones que más debería haberse calentado, en su conjunto no lo ha hecho. A pesar de los posibles beneficios que el aumento moderado de las temperaturas y el incremento del CO2. podría reportar a la humanidad a corto plazo (menos frío en invierno, una mayor temporada de crecimiento vegetativo, más biomasa. a escala global, etc), existe una amplia mayoría de opinión, expresada por organizaciones científicas, políticas, sociales y medios de comunicación, que piensa que serán mayores los perjuicios, por lo que prefiere que se haga algo para reducir las emisiones. Bibliografía Antón Uriarte, departamento de Geograía,UPV |

Euskonews & Media 204.zbk (2003 / 03 / 21-28)

Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |

Free subscription

Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |

Previous issues

Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua

Eusko Ikaskuntzaren Web Orria

webmaster@euskonews.com

| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |