|

Los

inmigrantes traen, incorporada a su ilusión y esperanza, una vida

de recuerdos y costumbres que entrelazan su nostalgia. Al partir,

sueñan una vida nueva, su incorporación segura a la sociedad que

los recibe y la certeza que su trabajo les traerá un futuro de

promisión y apacible. Al llegar, lo nuevo y el pasado se confunden

en una suerte de alegrías y tristezas; la confianza individual

va buscando, invariablemente, la seguridad colectiva y surgen

grupos en razón de su procedencia, fomentando el denominador común

de las tradiciones dejadas al partir.

Uruguay, no cabe duda, es un país conformado netamente

por diversos grupos de inmigrantes. En los períodos en los cuales la inmigración

tuvo su mayor afluencia, fueron creados Centros y Sociedades que superaron incluso

lo social, brindando apoyo en lo esencial a sus paisanos. Con ello lograron

incorporar, en el amor al país de origen y el respeto a las tradiciones familiares,

a los descendientes nacidos en la nueva tierra.

Para los vascos emigrados a América, el Laurak-Bat

formado en Uruguay en 1876, fue la primera institución en este continente creada

como centro nucleador. Para la particular situación que vivían los inmigrantes

del siglo XIX, fue mucho más que una sociedad costumbrista, fue el apoyo real

en la inserción al mercado laboral y la seguridad del regreso en caso de que

la permanencia fuese un imposible.

Pero las fiestas, iniciadas por el Laurak-Bat en

1879, eran el vivir vasco por excelencia; en ellas confluían las tradiciones

gastronómicas, las danzas, los deportes, los juegos y la música y cantos: la

alegría ancestral del pueblo vasco.

Cuando uno se sumerge en las amarillas páginas

de la publicación semanal del Laurak-Bat (de fines del XIX), entre las noticias

de allá y de acá, queda envuelto en el destaque colorido y entusiasta relativo

a los preparativos y descripciones del acontecer de estas fiestas. La publicación

no olvidaba difundir las letras de las canciones que serían entonadas en recuerdo

de las tradiciones ancestrales. Organizadas al calor del verano, con la inmejorable

excusa de la celebración de la fundación de la Sociedad (25.12.1876), se prolongaban

durante dos intensas jornadas de diciembre, manteniéndose fijo siempre el día

25. Incluso, en las fiestas del año 1883, debieron destinarse tres días a las

mismas, ya que el mal tiempo, persistente en los días 23 y 25, fijados inicialmente,

redujo el número de asistentes estimados, ante lo cual, los arrendatarios del

campo y de las carpas, solicitaron fijar un nuevo día para paliar los perjuicios

ocasionados. Ese diciembre, las orillas del Miguelete tuvieron jolgorio inclusive

el día 30 (1).

Los preparativos comenzaban siempre a mediados

del mes de noviembre, momento en que se constituía la Comisión encargada de

organizar y llevar a cabo las fiestas. Debían coordinar el programa de actividades,

trabajando duro para imprimir a las mismas el carácter de las costumbres vascas.

Esta Comisión estaba encargada también de enviar las invitaciones a amigos del

interior del país y a los vascos radicados en Buenos Aires, Argentina y en especial,

a los invitados de honor.

Los preparativos incluían la organización de partidos

de pelota, seleccionando a los competidores que exhibirían sus habilidades los

días de fiesta, así como la invitación a tamborileros que serían registrados

en las oficinas de la Sociedad, invitando también a los padres a inscribir a

sus hijos en el cuerpo de baile.

|

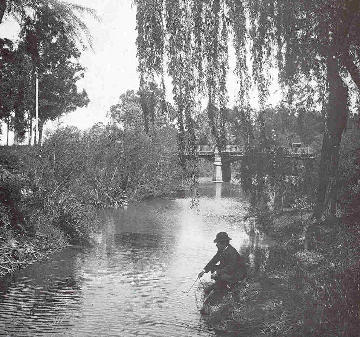

| Vista del Arroyo Miguelete a fines del siglo

XIX. Al fondo se observa el puente de Buschental (Foto Archivo

Cabildo de Montevideo). |

A partir del año 1879 las fiestas se realizaban generalmente

a orillas del Arroyo Miguelete, próximo al puente de las Duranas, en las quintas

de Raffo y del socio Ventura Garaicoechea. Una vez congregada la multitud en

el lugar, bajo un frondoso roble que allí crecía, se homenajeaba al histórico

de Guernica, cantando el himno "Guernicaco-arbola" de Iparraguirre, entonado

por un coro de aficionados bien dirigidos. Este coro solía cantar con intervalos

a lo largo de la jornada.

Pero la fiesta empezaba mucho más temprano, cuando

a las seis de la mañana en el local social, se reunía la Comisión de fiestas

y el público que, marcando su presencia y número con la clásica boina roja,

acompañaban la marcha acompasados por los aires vascos tocados por la banda

militar y los tamborileros.

A partir de las nueve de la mañana comenzaban las

competencias que duraban toda la mañana hasta la una de la tarde: partidos de

barra, carrera a pie y regatas, premiándose a los vencedores, ya sea con fajas

de seda, o con boinas rojas con borlas verdes, o con alguna copa. Los partidos

de pelota se jugaban por la tarde. También comenzaban de tarde, a partir de

las dos, las danzas tradicionales bailadas por el cuerpo de baile de la Sociedad.

Luego seguía un baile general, comenzado por un "Aurresco", continuado los acordes

de ariñ ariñ, jotas y fandanguillos que ponían a todos los concurrentes en movimiento.

Todas estas actividades paraban a las ocho de la

noche, dando comienzo más tarde el espectáculo de fuegos artificiales. Concluido

éste, se volvía a la sede en el mismo orden que a la partida (2).

Resultaban fiestas populares, abiertas a la participación

del público en general, congregando miles de participantes, que de acuerdo con

las distintas versiones periodísticas, variaban entre ocho, diez y hasta veinte

mil personas. La importancia de estas fiestas para la población en general,

es captada a través de los comentarios que hace la prensa capitalina. Son numerosos

los extractos reproducidos por la publicación Laurak-Bat, en los cuales, bajo

rótulos con poca variación ("Con los vascos", "Fiestas Eúskaras", "La Fiesta

Vascongada", "Bailes eúskaros"), se describía con gran ampulosidad pero con

mucho calor, las jornadas compartidas junto a los entusiastas vascos a orillas

del Miguelete. No se describía únicamente el entusiasmo por los juegos y bailes,

también había quienes describían los preparativos de la comida que humeaba los

apetitosos olores sobre el campo todo. Así, el hábil escritor costumbrista Sansón

Carrasco, nos ambienta con sus descripciones sobre costillares ensartados en

grandes parrillas, el desplume de las gallinas previo a su inserción en ollas

con suculentos picadillos, mientras pavos y patos esperan su turno colgados

de ramas (3).

Resulta interesante que para muchos participantes

la fiesta no tenía fin, a pesar que la Comisión maracara el cierre con su retirada.

Muchos concurrentes atestaban el "Restaurante Dupuy" ubicado en la quinta de

Raffo, conceptuado como uno de los mejores de los aledaños de la ciudad. Allí,

comiendo, bebiendo y cantando pasaban las horas y, aunque muchas familias habían

reservado habitaciones para dormir, se permanecía despierto disfrutando de las

serenatas que a cada instante cruzaban por el predio deleitando con cantos y

música de violines, guitarras y bandurrias. El puente de las Duranas resultaba

intransitable a la madrugada siguiente a las fiestas, debido a la multitud que

se negaba a aceptar la finalización de las mismas, lamentando su brevedad (4).

|

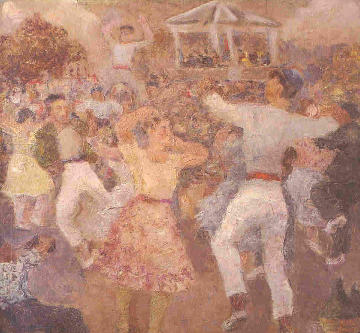

| "Romería", de Carmelo de Arzadún (5) |

Al igual que todo grupo humano, las sociedades

de inmigrantes se transforman, se dividen, se diluyen, se reagrupan en nuevas

sociedades, transformándose nuevamente, en un continuo devenir. Si bien estas

fiestas eúskaras se destacan por lo numeroso del público que atraían, por las

boinas rojas que formaban un sólo río de color, no eran los únicos encuentros

entre los inmigrantes vascos en los que compartían sus costumbres.

De acuerdo con una entrevista que realizara el

periodista Rómulo Rossi a Juana Deville de Casasús, sabemos que en la segunda

mitad del siglo XIX existía una fonda vasca, ubicada en el centro de la ciudad,

en la cual los días de asueto se ofrecía a los paisanos, bailes típicos al son

de chirulas y tamboriles (6).

También los numerosos vascos del Cerro se congregaban en importantes romerías.

Las fiestas comenzaban con una procesión por las calles de la Villa, reuniéndose

luego en una gran carpa donde se comía suculentamente carne asada como correspondía

a una zona de saladeros. Antes y después del almuerzo se realizaban carreras

a pie y juego de ganso. El baile, luego del almuerzo, daba a la fiesta el color

y calor del país lejano (7).

La Institución "Euskal Erría", fundada en 1912, también festejaba

sus aniversarios con fiestas al aire libre, donde la gastronomía,

la música y los bailes vascos eran rememorados entusiastamente

por los concurrentes. Estas fiestas, si bien se limitaban a la

concurrencia de los socios, contaban con la participación de invitados

especiales, entre ellos el presidente de la República y su señora.

Las fiestas se realizaban en los terrenos propiedad de la Institución

ubicados en el barrio Malvín, en aquel entonces zona de chacras

y quintas.

Un festejo a comienzos de los años 20 nos llega

a través de una filmación realizada a solicitud del socio Garmendia. En los

breves minutos filmados no puede apreciarse el opíparo menú que aparecía en

la invitación y programa, trasmitido también oralmente por los recuerdos de

los participantes. Pero sí queda plasmado el entusiasmo con que se bailaban

jotas y fandangos.

|  |

| Romería en el Recreo de Malvín de la Institución

Euskal Erría a comienzo de la década del 20 (Fotos tomadas

de la filmación encargada por el Ingeniero Garmedia). |

Tomando como ejemplo la fiesta de 1948, la celebración

comenzaba con partidos de pelota a las diez de la mañana, efectuados en la cancha

de la Sede Central, ubicada en una calle céntrica. Luego, a partir del mediodía,

los socios y allegados se reunían en el Recreo de Malvín, dando comienzo con

el recibimiento a autoridades, delegaciones e invitados. En el menú no faltaban

los platos vascos, ni el buen vino y la típica sidra. La música amenizaba toda

la jornada; al finalizar la comida el cuerpo de baile de la Institución, acompañado

por txistularis deleitaba a los presentes con las danzas vascas, tras lo cual

un destacado acordeonista interpretaba música regional vasca. La fiesta se cerraba

con la participación de los asistentes en un baile general (8).

Si bien las "Fiestas eúskaras" que más trascendieron,

corresponden a las organizadas por el Laurak-Bat y por Euskal Erría, por ser

las instituciones más numerosas en socios, cabe aclarar que la comunidad vasca,

además de asociarse a ellas, se reunía en grupos menores vinculados por sus

orígenes comunes, por los oficios compartidos o por simple afinidad. Los recuerdos

de estas reuniones, trasmitidos a los descendientes de los primeros inmigrantes,

están siempre enlazados a los acordes de jotas y fandangos danzados al compás

de txistus y tamboriles.

|

| Parte de los asistentes a la fiesta en el recreo de Malvín

el 21 de abril de 1929, junto a Juan Ybarnegaray, diputado vasco (Foto publicada en la Revista Euskal Erría, N° 963-964, enero

y febrero de 1950). |

También en otras localidades del país se reunían

los vascos a recordar juntos las costumbres de su tierra. Sirva de ejemplo las

romerías en Salto, compartidas con otros inmigrantes de la península ibérica.

En los comentarios sobre las fiestas realizadas a principio del siglo XX en

el campo "Las Aromas", en la cual participaba la población de Salto, permanecen

los nombres de Larraechea, Miquelarena, Rospide, Murrugaren, Ansó, entre otros,

como activos participantes en la organización y alma de las mismas. Los diversos

grupos vestían sus trajes típicos y bailaban aires costumbristas. Luego, ese

campo de encuentro fue dividido en solares, uno de los cuales fue adquirido

por los vascos, donde construyeron un frontón y el juego de pelota fue sin duda,

una alternativa para continuar las costumbres de su tierra (9).

En el Uruguay de hoy, en comparación, son

pocos los vascos naturales, pero las tradiciones viven aún en sus descendientes

y aunque la pompa de las fiestas no sea la misma, lo es el sentimiento que vibra

en el entusiasmo de participar en comidas de confraternidad y en el dejar que

los pies se muevan al compás de los aires del país de sus mayores.

(1)

LAURAK-BAT. Órgano de la Sociedad Bascongada en Montevideo, 5 de enero 1884,

Año VIII, Números 153, Montevideo. (Archivo de la Biblioteca Nacional).

(2)

LAURAK-BAT. Órgano de la Sociedad Bascongada en Montevideo, 1880 - 1884, Años

IV - VIII, Números 66 - 185, Montevideo. (Archivo de la Biblioteca Nacional).

(3)

LAURAK-BAT. Órgano de la Sociedad Bascongada en Montevideo, 2 de enero 1883,

Año VII, Números 116, Montevideo. (Archivo de la Biblioteca Nacional)

(4)

ídem.

(5)

Cuadro de Carmelo de Arzadún, pintor uruguayo nacido en Mataojo Grande, Salto

1888, fallecido en Montevideo en 1968.

(6)

ROSSI, Rómulo, 1926 "Recuerdos y crónicas de Antaño. III", Montevideo, Imprenta

Peña Hermanos, pág.

(7)

"Las fiestas vascongadas en el Cerro", en el periódico "La Tribuna Popular",

Año XII, N° 3371, Montevideo, 15 de diciembre de 1890, pág. 2.

(8)

EUSKAL ERRIA, Revista mensual baskongada del Uruguay, Año XXXVI, N° 942, Montevideo,

abril de 1948, pág. 54.

(9)

TABORDA, Eduardo, 1955 "Salto de ayer y de hoy. Selección de charlas radiales",

Montevideo, Editorial Florenza y Lafon, pág. 29-32.

Renée Fernández

y Danilo Maytía, Uruguay |