|

El

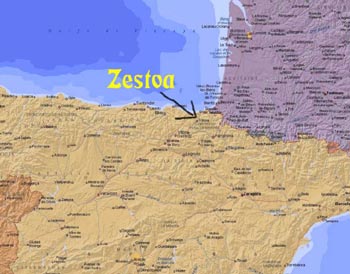

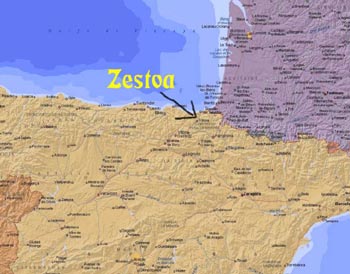

yacimiento arqueológico de Irikaitz fue descubierto a inicios

del año 1996 por parte de miembros del Antxieta Jakintza

Taldea de Azpeitia. Tras haber observado que en la margen izquierda

del río Urola, a su paso por el municipio de Zestoa, se

había abierto una trinchera para insertar una canalización

de agua, miembros de este grupo se acercaron a la misma para efectuar

una comprobación estratigráfica. Pronto fueron recuperando

diversos restos de industrias prehistóricas en superficie

y sobre el perfil de la zanja abierta, lo que les llevó

a ampliar el radio de los trabajos a terrenos vecinos al que había

entregado los primeros indicios. Los miembros del grupo comunicaron

su hallazgo a Jesús Altuna, en la Sociedad de Ciencias

Aranzadi, quien les encargó una serie de catas perimetrales

para ir delimitando la extensión del yacimiento. Nuevos

avivados del cantil, sobre la trinchera abierta a principios de

siglo por el tendido del ferrocarril, y diversos sondeos efectuados

aleatoriamente en distintos puntos de una extensión amplia,

fueron entregando nuevos materiales arqueológicos. A finales

de 1997, la dispersión de materiales alcanzaba, por el

oeste, hasta un área más occidental que la trinchera

del ferrocarril del Urola, por el sur hasta la estación

del Balneario de Zestoa, por el norte hasta el campo de fútbol

de Zubiaurre y por el este, hasta el mismo río Urola.

Los restos líticos

recuperados en estas primeras intervenciones apuntaban hacia una

ocupación en campamentos ocasionales durante la primera

mitad del Paleolítico superior. Sin embargo, en la llamada

Cata V efectuada por los miembros del Grupo Antxieta se reconocían

unas industrias más toscas, que recordaban al Paleolítico

inferior. Como resultado de esta observación, desde 1998

hasta la fecha venimos desarrollando sucesivas (cuatro) campañas

de excavación en esta misma zona. En las mismas, hemos

podido comprobar la existencia de varios niveles correspondientes

al Paleolítico antiguo en la zona, alguno de los cuales

(el IV) empieza a presentar ya un perfil tipológico más

definido.

Irikaitz es un

depósito al aire libre, situado en una amplia ladera que

desciende hacia el río Urola en su curso medio, entre los

actuales núcleos urbanos de Lasao y Zestoa. Aunque resulta

pronto aún para delimitar de modo definitivo el yacimiento,

sabemos que han sido recuperados restos arqueológicos (en

superficie o mediante sondeos) en una extensión de unos

80.000 metros cuadrados. La mayoría de estos testimonios

ha sido localizada en estratigrafía, por debajo de la superficie

del nivel alterado por la actividad antrópica. Los restos

han sido recuperados en diversos puntos de una amplia ladera de

pendiente moderada que desciende hacia el cauce del Urola. En

momentos recientes se han sucedido las alteraciones severas del

depósito, entre las que destacaremos el trazado del ferrocarril

de vía estrecha del Urola (hacia 1920), incluyendo la apertura

de una trinchera y la edificación de una estación

para el Balneario, así como la construcción de un

campo de fútbol sobre el propio yacimiento (hacia 1960).

Estas actuaciones nos obligan a reconstruir la dinámica

postdeposicional del depósito ya que, al incidir sobre

sedimento arqueológico, han repartido restos industriales

por una amplia superficie de terreno. A pesar de que el yacimiento

ha sido recientemente (julio de 2001) calificado con la máxima

protección jurídica y urbanística por el

Gobierno Vasco, aún persiste el proyecto de remodelar el

campo de fútbol existente en la zona, con grave riesgo

para la conservación de su depósito.

Hasta la fecha,

contamos con cerca de cuatrocientos elementos inventariados para

los niveles II a V (ambos inclusive) cuya elaboración y

presencia en el lugar obedecen con seguridad a la acción

humana. Además, otro numeroso grupo de restos plantea dudas

razonables acerca de uno o ambos aspectos arriba señalados,

probablemente debido a problemas de conservación de los

indicios en el sedimento acidificado del depósito. La distribución

de estos restos muestra grandes diferencias entre unidades, representando

con mucho el nivel IV (con más de doscientos elementos

tallados) la principal unidad a ser valorada. Será necesario

ampliar la superficie de excavación y recuperar más

indicios de los restantes niveles, como fase previa a una descripción

provisional de los niveles II, III y V. Sin embargo, comenzamos

ya a tener una impresión bastante precisa sobre las características

de la ocupación que describimos como nivel IV (Tabla I

y Tabla II).

|

IRIKAITZ.

Nivel IV (1998-2001) |

|

Materia

Prima |

|

f |

|

Arenisca |

137 |

68’5 % |

|

Nódulos

ferruginosos |

16 |

8 % |

|

Limonita |

13 |

6’5 % |

|

Sílex |

13 |

6’5 % |

|

Marga |

10 |

5 % |

|

Cuarcita |

4 |

2 % |

|

Cuarzo |

3 |

1’5 % |

|

Otros |

4 |

2 % |

Tabla I: Irikaitz

(Nivel IV). Distribución por materias primas líticas

|

IRIKAITZ.

Nivel IV (1998-2001) |

|

Restos tallados |

|

f |

| |

|

Soportes

no retocados |

140 |

70 % |

|

Lascas brutas |

87 |

43’5 % |

|

Lascas muy

pequeñas |

15 |

7’5 % |

|

Núcleos

/ matrices |

7 |

3’5 % |

|

Masivos con

extracciones |

22 |

11 % |

|

Percutores |

8 |

4 % |

|

Avivados |

1 |

0’5 % |

| |

|

Soportes

retocados |

60 |

30 % |

Tabla II: Irikaitz

(Nivel IV). Distribución por tipos de soporte de la industria

lítica

En primer lugar,

cabe destacar que los restos líticos recogidos en este

nivel han sido sometidos a un filtrado previo, según el

criterio de descartar aquellos elementos que no presentan (por

su condición o por su estado de conservación) indicios

seguros de estar manipulados por el ser humano. Sin embargo, resulta

muy probable que no sólo los aquí presentados, sino

todos ellos, hayan sido aportados al depósito por éste,

aunque todavía resulte problemático demostrar esta

hipótesis. Siguiendo este criterio (el habitual para cronologías

del Paleolítico antiguo), hemos tabulado sólo 200

restos líticos, a los que cabría sumar otras 12

piezas recuperadas en la cata inicial (cuadro G13 de nuestra excavación)

por miembros del Grupo Antxieta de Azpeitia. Para una superficie

de 35 metros cuadrados excavados hasta este nivel, obtenemos una

densidad restringida al nivel IV, superior a 6 restos trabajados

por metro cuadrado. Esta media no desentona con la presentada

por otros depósitos relevantes del Paleolítico antiguo

europeo: Clacton (0'4 a 4), Castel di Guido (0'9), Ambrona (1),

Swanscombe (1'7 a 25), Schöningen (1'8), Torralba (2'5),

Aridos (4'5 a 11), San Quirce (31'6 a 448) o Isernia (38'5 a 67'5)

(Gamble, 2001).

Siguiendo el criterio

al uso en estas cronologías (Carbonell et alii, 1999),

la clasificación de los soportes retocados se establecerá

atendiendo a temas recurrentes en la organización de las

piezas. Entre los temas que se van perfilando como relevantes

en la interpretación cronotipológica del nivel IV

de Irikaitz incluimos las grandes lascas con filo transversal

(a modo de sencillos hendidores), los denticulados sencillos (tipo

espina), los abruptos transversales o los grandes biseles en diedro.

Hasta el momento sólo se ha recuperado una pieza compatible

con la descripción de bifaz y las raederas descritas se

ajustan muy superficialmente al concepto clásico de estos

útiles. El único núcleo de aprovechamiento

centrípeto recuperado en Irikaitz se localiza en otro nivel.

En definitiva, aunque no resulta fácil encontrar paralelos

para esta industria, tanto su caracterización, como la

ausencia de determinados elementos tipológicos nos permiten

ubicarla dentro del Paleolítico antiguo, probablemente

final.

La

relevancia del yacimiento de Irikaitz radica en las relativamente

buenas condiciones de conservación de sus materiales. El

hecho de tratarse de un depósito al aire libre y muy lavado

por las precipitaciones ha impedido, desgraciadamente, la conservación

de restos arqueozoológicos en el lugar. Sin embargo, todas

las informaciones recopiladas hasta la fecha acerca de Irikaitz

nos indican que se trata de un depósito de carácter

primario, en el que los objetos no se localizan en posición

derivada, como viene siendo habitual para los testimonios del

Paleolítico antiguo en el País Vasco. Los datos

diversos que venimos recogiendo en el lugar y que comentaremos

a continuación nos permiten cifrar en menos de treinta

centímetros el desplazamiento horizontal de los diversos

restos de este nivel. Más difíciles de acotar resultan

los movimientos verticales dentro de un suelo arcilloso en el

que las lombrices, los topos, las raíces de los árboles

y las grietas originadas en los ciclos de desecación e

hidratación del suelo inciden en una desplazamiento de

componentes de pequeña talla hacia puntos inferiores. Este

desplazamiento vertical está acreditado para algunos materiales

sedimentarios (con especial gravedad en determinados cuadros)

y cabe suponer que también ha podido originar la percolación

de algún resto lítico de pequeña talla. En

este sentido, los muestreos arqueobotánicos y sedimentológicos

acometidos lo han sido en zonas en las que se considera menor

este efecto de percolación de materiales. La

relevancia del yacimiento de Irikaitz radica en las relativamente

buenas condiciones de conservación de sus materiales. El

hecho de tratarse de un depósito al aire libre y muy lavado

por las precipitaciones ha impedido, desgraciadamente, la conservación

de restos arqueozoológicos en el lugar. Sin embargo, todas

las informaciones recopiladas hasta la fecha acerca de Irikaitz

nos indican que se trata de un depósito de carácter

primario, en el que los objetos no se localizan en posición

derivada, como viene siendo habitual para los testimonios del

Paleolítico antiguo en el País Vasco. Los datos

diversos que venimos recogiendo en el lugar y que comentaremos

a continuación nos permiten cifrar en menos de treinta

centímetros el desplazamiento horizontal de los diversos

restos de este nivel. Más difíciles de acotar resultan

los movimientos verticales dentro de un suelo arcilloso en el

que las lombrices, los topos, las raíces de los árboles

y las grietas originadas en los ciclos de desecación e

hidratación del suelo inciden en una desplazamiento de

componentes de pequeña talla hacia puntos inferiores. Este

desplazamiento vertical está acreditado para algunos materiales

sedimentarios (con especial gravedad en determinados cuadros)

y cabe suponer que también ha podido originar la percolación

de algún resto lítico de pequeña talla. En

este sentido, los muestreos arqueobotánicos y sedimentológicos

acometidos lo han sido en zonas en las que se considera menor

este efecto de percolación de materiales.

Como primera

premisa para el estudio de Irikaitz quisimos desde un primer momento

averiguar si el depósito correspondía a una deposición

de carácter primario o derivada. En la campaña de

1998 (y de manera reiterada en las consecutivas) fueron recopiladas

numerosas informaciones que abogan a favor de que Irikaitz es

un yacimiento en posición primaria. En primer lugar, los

restos líticos elaborados sobre materias duras, como el

cuarzo o la cuarcita, no muestran indicios de rodamiento o pulido,

mientras que el redondeamiento de materias blandas (la marga,

por ejemplo) es compatible con la evolución natural de

este material en un suelo lavado y acidificado. El registro más

numeroso (el lítico) no aparece clasificado, ni según

un criterio de talla/peso (como lo organizaría una terraza

fluvial), ni con una orientación dominante sobre el eje

mayor de la pieza (como sucedería, por ejemplo, en un glacis

u otras estructuras con movimiento de ladera). Como tercer argumento

señalaremos la gran coherencia interna (materias primas,

tipo de elementos presentes, interpretación conjunta de

los mismos, etc.) que muestran las unidades descritas, incluyendo

desde luego la posibilidad de efectuar (en varias ocasiones) remontajes

de distintas piezas líticas cuyas fracturas presentan pátina

antigua y próximas entre sí. En este mismo sentido,

la lectura e interpretación estratigráfica del propio

yacimiento también indica claramente que, con independencia

del desarrollo postdeposicional del sedimento, éste se

encuentra aproximadamente donde se depositó. Finalmente,

cada una de las unidades descritas presenta otros materiales de

contextualización, de modo muy visible, restos de carbón

vegetal que atestiguan la presencia de seres humanos en las inmediaciones

del punto que venimos excavando. En su conjunto, esta batería

de argumentos cruzados nos permite llegar a la conclusión

de que el nivel IV de Irikaitz (y probablemente los restantes)

constituye un depósito de carácter primario.

La investigación

del Paleolítico antiguo en Euskal Herria ha adolecido tradicionalmente

de problemas de muy distinta índole. En especial, la falta

de actuaciones arqueológicas sistemáticas dedicadas

a esta época (prospecciones, sondeos o excavaciones) y

la ausencia de un adecuado conocimiento geológico y geomorfológico

de nuestro Cuaternario han generado una impresión probablemente

inadecuada. En virtud de la misma, a excepción de algunos

hallazgos aislados y fuera de contexto de piezas "características"

(generalmente, bifaces) había cundido la resignación

sobre el conocimiento de las poblaciones humanas anteriores al

Musteriense. Hasta la aparición de restos musterienses

en la base de varias secuencias relevantes en cueva o abrigo (Isturitz,

Gatzarria, Olha, Amalda, Lezetxiki, Axlor, Venta Laperra o Arrillor,

entre otras), poco se conocía y tampoco era mucho más

lo que se podía hacer para incrementar esta información.

Incluso un análisis detallado de algún lote significativo,

inicialmente atribuido al Achelense, como Murba, permitió

reubicarlo en un Musteriense de Tradición Achelense (Baldeón,

1988). Este caso permite evidenciar otra de las problemáticas

generales que afectan al Paleolítico antiguo (y que terminan

dirigiendo incluso nominalmente el clásico "Paleolítico

inferior" hacia un "Paleolítico antiguo"): el difícil

deslinde de las situaciones cronoculturales del Achelense final

y el Musteriense antiguo (esta dificultad puede verse comentada

en extenso por Rodríguez Asensio, 2001). Como podemos comprobar

en diferentes síntesis (González Echegaray &

Freeman, 1998; Moloney, Raposo & Santonja –eds.-, 1996) muchas

de estas dificultades afectan a otros territorios peninsulares.

Para los territorios

litorales se aducían las diferentes condiciones de la costa

(ausencia de rasa extensa) respecto a áreas vecinas y la

ausencia de complejos de terrazas desarrollados como causa de

un panorama pobre o estéril (ni una sola mención

para Gipuzkoa o Bizkaia). En cuanto a las áreas interiores,

serán los grandes complejos fluviales del Adour (sobre

todo) y, en menor medida, el Ebro (Zadorra, Ega, Arga, Irati,

etc.) los que nutren el mapa de localizaciones del Paleolítico

antiguo, en posición derivada, junto a materiales posteriores

y, por lo general, con bastante poca densidad de hallazgos. También

la altiplanicie de Urbasa ha proporcionado materiales relevantes

de esta cronología, aunque carentes de contexto estratigráfico

y en apariciones generalmente aisladas de utensilios característicos

(Barandiarán, I., 1980 y 1985; Barandiarán, I. &

Vallespí, E., 1980).

En las últimas

dos décadas (sobre todo en la última), se ha percibido

una fuerte aceleración en el conocimiento de estas cronologías

antiguas. Efectivamente, durante los últimos años

se han producido novedades relevantes en el mapa del Paleolítico

antiguo vasco. En Navarra es preciso mencionar la ampliación

del lote de la cuenca de Pamplona, en un conjunto bastante coherente

e identificable con el Achelense medio (García Gazolaz,

1994). Del mismo modo sucede en Alava, donde el conjunto de yacimientos

en torno al embalse de Urrunaga ha permitido tener una perspectiva

bastante completa de la serie, relacionada por quienes han revisado

el material con el Achelense avanzado o final (Sáenz de

Buruaga, Fernández Eraso & Urigoitia, 1989). Hay que

anotar también el hallazgo de Mendiguri como novedad en

Alava (Sáenz de Buruaga, Urigoitia & Madinabeitia,

1994). En Bizkaia, carecemos hasta la fecha de testimonios seguros

de esta época, aunque sí se cuenta con algunos materiales

antiguamente recolectados en Kurtzia que sugieren la presencia

en el área de depósitos inferopaleolíticos,

quizás contrastables a través de referencias complementarias

(Cearreta et alii,1991). En el País Vasco continental,

concretamente en Bidache, se vienen recogiendo en superficie numerosos

bifaces y triedros de aspecto primitivo, que delimitan un conjunto

probablemente correspondiente al Achelense medio (aún no

estudiados o publicados en detalle). Las novedades de Laburdi

(Arambourou, 1989 y 1990; Chauchat, 1994) representan nuevas contribuciones

a la lista de afloramientos de material arqueológico, pero

en la misma línea de décadas anteriores: depósitos

al aire libre, en posición derivada y en los que el criterio

tipológico arrastra la adscripción cronocultural

(siempre en la duda entre un Achelense avanzado o un Musteriense

de Tradición Achelense).

Probablemente es

Gipuzkoa el territorio en el que se observan más y más

relevantes novedades. Comenzando por Lezetxiki, se trata de un

depósito en cueva excavado en primer término por

J.M. de Barandiarán (1956-1968) y posteriormente, por uno

de nosotros (Arrizabalaga, 1996 hasta la fecha). La publicación

de la industria de sus niveles inferiores por Baldeón (1993),

la consideración de las dataciones absolutas efectuadas

sobre los niveles V,VI y VII (Mariezkurrena, C., 1990) y de diferentes

informaciones paleoambientales sobre el nivel VII, así

como la refocalización del interés en el yacimiento

sobre el húmero fósil localizado en la excavación

clásica (que parece mostrar similitudes con restos humanos

obtenidos en la Sima de los Huesos de Atapuerca) orientan la sospecha

de que nos podemos encontrar ante un nivel del Pleistoceno medio

sedimentado en cueva. De algún modo se reproduciría,

a menor escala, el modelo de El Castillo (Bischoff, García

& Straus, 1992).

Ya al aire libre,

además de la arriba detallada investigación sobre

Irikaitz, queremos llamar la atención sobre el extremo

nororiental del territorio, concretamente la sierra de Jaizkibel.

Junto a las referencias arqueológicas de Jaizkibel publicadas

en detalle (Merino, 1986; Arrizabalaga, 1994), se vienen prodigando

los hallazgos en superficie de materiales paleolíticos

correspondientes a los más diversos períodos. Aunque

la investigación en la zona está dando todavía

sus primeros pasos, contamos con información para suponer

que los materiales publicados por uno de nosotros en 1994, algunos

de los incluidos por Merino en su artículo de 1986 y al

menos los obtenidos en otro punto de Jaizkibel deben ponerse en

relación con establecimientos del Paleolítico inferior.

Estos yacimientos permiten además enlazar las secuencias

del Paleolítico antiguo litoral, tan ricas en Cantabria

o Asturias, acaso con Kurtzia en Bizkaia y, desde luego, con la

costa de Laburdi.

En este contexto,

el descubrimiento y excavación arqueológica de Irikaitz

cobra un interés especial. Se trata del único depósito

estratificado vasco que incluye materiales del Paleolítico

antiguo y está en curso de excavación. Con la salvaguarda

de lo más arriba indicado para diversos yacimientos guipuzcoanos,

podríamos considerarlo incluso único (hasta la fecha)

en cuanto al caudal de información potencial que de él

puede obtenerse. Recapitulando acerca de lo expuesto en este apartado,

señalaremos que la investigación del Paleolítico

antiguo vasco se ha enfrentado a dificultades similares a las

de territorios vecinos: ausencia de información previa

sobre el terreno, prejuicios sobre la inexistencia de estas cronologías,

escasez de hallazgos, falta de estratigrafías o restos

en posición primaria, sesgo de las recolecciones según

el criterio dominante de lo que es o no es un útil adjudicable

a esta época, difícil deslinde entre las cronologías

de tránsito entre Paleolítico inferior y Paleolítico

medio, etc. Esta situación de práctica ignorancia

puede corregirse en los próximos años si somos capaces

de diseñar una estrategia en la dirección adecuada:

contando con el apoyo directo de geólogos y especialistas

en Cuaternario, seleccionando zonas de prospección preferente

de acuerdo a sus criterios, sistematizando la prospección

de sitios correspondientes a estas épocas, efectuando sondeos

(hasta la roca madre) mejor que catas (hasta el primer material

arqueológico significativo, lo que va en detrimento de

las cronologías más antiguas) y, sobre todo, excavando

correctamente aquellos sitios como Irikaitz, que nos aportan un

registro de gran calidad para el conocimiento de esta época.

|

Bibliografía

.

Arambourou, R., 1989, Préhistoire autour de

Saint-Jean-de-Luz (France), Munibe (Antropologia

- Arkeologia), 41, 29-44.

. Arambourou,

R., 1990, Préhistoire en Pays Basque Nord et

Sud des Landes, Munibe (Antropologia - Arkeologia),

42, 91-96.

.

Arrizabalaga, A., 1994, Hallazgo de un bifaz y otros

restos líticos en el monte Jaizkibel (Hondarribia,

Gipuzkoa), Munibe (Antropologia-Arkeologia),

46, 23-31.

.

Baldeón, A., 1988, El yacimiento de Murba,

Estudios de Arqueología Alavesa, 16,

7-160, Vitoria.

.

Baldeón, A., 1990, El Paleolítico inferior

y medio en el País Vasco. Una aproximación

en 1990, Munibe (Antropologia-Arkeologia) 42,

11-22, San Sebastián.

.

Baldeón, A., 1993, El yacimiento de Lezetxiki

(Gipuzkoa, País Vasco). Los niveles musterienses,

Munibe (Antropologia - Arkeologia), 45, 3-97.

.

Baldeón, A.; Murga, F., 1989, Útiles

paleolíticos en una gravera del río

Zadorra, afluente del Ebro (Alava), Kobie (Paleoantropología),

18, 113-122.

. Barandiarán,

I., 1980, Las primeras formas de organización

del hábitat y del territorio en el País

Vasco, El Hábitat en la Historia de Euskadi,

11-27, Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, Bilbao.

. Barandiarán,

I., 1985, Harri-Landu Adinaren bilakaera kulturala

Euskal Herrian: Paleolito eta Epipaleolito (Mesolito)

Aroak, Euskal Herriaren Historiaz II. Historiaurrea,

67-105, Universidad del País Vasco, Bilbao.

.

Barandiarán,

I., 1988, Prehistoria. El Paleolítico,

Historia General de Euskalerria, Auñamendi,

Donostia.

. Barandiarán,

I., 1997, El paleolítico y el epipaleolítico.

Arqueología de Vasconia Peninsular, Isturitz,

7, 5-21, Eusko Ikaskuntza.

. Barandiarán,

I.; Vallespí, E., 1980, Prehistoria de Navarra,

Trabajos de Arqueología Navarra, 1, Pamplona.

. Bischoff,

J.F., García, J.F., Straus, L.G., 1992, Uranium-series

Isochron dating at El Castillo Cave (Cantabria, Spain):

The "Acheulean/Mousterian" question, Journal of

Archaeological Science 19 (1).

. Carbonell,

E. et alii, 1999, El Modo II en Galería.

Análisis de la industria lítica y sus

procesos técnicos, en Carbonell, Rosas y Díez

(eds.), Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología

del yacimiento de Galería, 299-352, Junta

de Castilla y León, Zamora.

. Cearreta,

A. et alii, 1991, Las dunas litorales de Barrika

(costa occidental de Bizkaia), Kobie 19, 77-83.

.

Cervera, J.; Arsuaga, J.L.; Bermúdez de Castro,

J.M.; Carbonell, E., 1998, Atapuerca. Un millón

de años de historia, Editorial Complutense,

Madrid.

.

Chauchat, C., 1994, La station préhistorique

de plein air de Lestaulan, quartier de Maignon, à

Bayonne (Pyrénées Atlantiques), Munibe

(Antropologia-Arkeologia) 46, 3-22.

.

Gamble, C., 2001, Las sociedades paleolíticas

de Europa, Ariel Prehistoria, Barcelona.

. García Gazolaz, J., 1994, Los primeros depredadores

en Navarra: estado de la cuestión y nuevas

aportaciones, Cuadernos de Arqueología de

la Universidad de Navarra, 2, 7-47.

.

González Echegaray, J.; Freeman, L.G., 1998,

Le Paléolithique inférieur et moyen

en Espagne, Collecion L’Homme des Origines, 6,

Millon, Grenoble.

.

Mariezkurrena, C., 1990, Dataciones Absolutas para

la Arqueología Vasca, Munibe (Antropologia-Arkeologia),

42, 287-304.

.

Merino, J.M., 1986, Yacimiento de Cabo Higuer en el

monte Jaizkibel (Fuenterrabía), Munibe 38,

61-94.

.

Moloney, N.; Raposo, L.; Santonja, M. (eds.), 1996,

Non-Flint Stone Tools and the Palaeolithic Occupation

of the Iberian Peninsula, BAR International Series

649, Oxford.

.

Montes, R., Sanguino, J., 1998, La adquisición

de materias primas en la región cantábrica

durante el Paleolítico inferior, Rubricatum

2, Actas de la 2ª Reunió de treball sobre

Aprovisionament de Recursos Lítics a la Prehistòria,

77-87, Barcelona.

.

Rodríguez Asensio, J.A., 2001, Yacimiento

de Cabo Busto. Los orígenes prehistóricos

de Asturias, 302 pp., Luarca.

.

Sáenz de Buruaga, A.; Fernández Eraso,

J.; Urigoitia, T., 1989, El conjunto industrial achelense

del embalse de Urrúnaga (Alava), Zephyrus,

XLI-XLII, 27-53.

. Sáenz

de Buruaga, A.; Urigoitia, T.; Madinabeitia, J.A.,

1994, Nuevos indicios industriales en cuarcita del

Paleolítico antiguo en Alava, Veleia,

11, 23-33. |

|

Álvaro Arrizabalaga, UPV-EHU/

S.C. Aranzadi

Fotografías: www.zestoa.net, www.aranzadi-zientziak.org |

La

relevancia del yacimiento de Irikaitz radica en las relativamente

buenas condiciones de conservación de sus materiales. El

hecho de tratarse de un depósito al aire libre y muy lavado

por las precipitaciones ha impedido, desgraciadamente, la conservación

de restos arqueozoológicos en el lugar. Sin embargo, todas

las informaciones recopiladas hasta la fecha acerca de Irikaitz

nos indican que se trata de un depósito de carácter

primario, en el que los objetos no se localizan en posición

derivada, como viene siendo habitual para los testimonios del

Paleolítico antiguo en el País Vasco. Los datos

diversos que venimos recogiendo en el lugar y que comentaremos

a continuación nos permiten cifrar en menos de treinta

centímetros el desplazamiento horizontal de los diversos

restos de este nivel. Más difíciles de acotar resultan

los movimientos verticales dentro de un suelo arcilloso en el

que las lombrices, los topos, las raíces de los árboles

y las grietas originadas en los ciclos de desecación e

hidratación del suelo inciden en una desplazamiento de

componentes de pequeña talla hacia puntos inferiores. Este

desplazamiento vertical está acreditado para algunos materiales

sedimentarios (con especial gravedad en determinados cuadros)

y cabe suponer que también ha podido originar la percolación

de algún resto lítico de pequeña talla. En

este sentido, los muestreos arqueobotánicos y sedimentológicos

acometidos lo han sido en zonas en las que se considera menor

este efecto de percolación de materiales.

La

relevancia del yacimiento de Irikaitz radica en las relativamente

buenas condiciones de conservación de sus materiales. El

hecho de tratarse de un depósito al aire libre y muy lavado

por las precipitaciones ha impedido, desgraciadamente, la conservación

de restos arqueozoológicos en el lugar. Sin embargo, todas

las informaciones recopiladas hasta la fecha acerca de Irikaitz

nos indican que se trata de un depósito de carácter

primario, en el que los objetos no se localizan en posición

derivada, como viene siendo habitual para los testimonios del

Paleolítico antiguo en el País Vasco. Los datos

diversos que venimos recogiendo en el lugar y que comentaremos

a continuación nos permiten cifrar en menos de treinta

centímetros el desplazamiento horizontal de los diversos

restos de este nivel. Más difíciles de acotar resultan

los movimientos verticales dentro de un suelo arcilloso en el

que las lombrices, los topos, las raíces de los árboles

y las grietas originadas en los ciclos de desecación e

hidratación del suelo inciden en una desplazamiento de

componentes de pequeña talla hacia puntos inferiores. Este

desplazamiento vertical está acreditado para algunos materiales

sedimentarios (con especial gravedad en determinados cuadros)

y cabe suponer que también ha podido originar la percolación

de algún resto lítico de pequeña talla. En

este sentido, los muestreos arqueobotánicos y sedimentológicos

acometidos lo han sido en zonas en las que se considera menor

este efecto de percolación de materiales.