|

No

resulta fácil hablar sobre las labores de la decoración

textil realizadas en telas de lino pues, si bien la manufactura

de este material y las cuestiones relativas a las técnicas

de su trabajo, así como los aspectos culturales que revisten

han sido ampliamente estudiados, no ocurre lo mismo con el bordado.

De manera que al hablar sobre ello eludiremos el aspecto técnico

del trabajo de la tela de lino para centrarnos en los bordados.

Cuando decimos bordados, nos estamos refiriendo a los diseños

geométricos realizados a mano en punto de cruz que, con

ligeras variaciones en cada pieza, perseveran en una repetición

de los modelos que casi siempre son anónimos y tienen un

uso eminentemente doméstico como fue decorar el ajuar de

la casa y fundamentalmente la ropa de cama. Fuera de nuestro propósito

quedarían por lo tanto otros bordados realizados también

sobre lino pero ejecutados en el telar y destinados al culto religioso

y al ámbito público como fueron los paños

de ofrendas y los sudarios.

| Eusko

Ikaskuntzako V. Kongresua.

Paños de ofrenda Zamaua, realizado en telar.

|

| Eusko

Ikaskuntzako V. Kongresua.

Paños de ajuar de cama Burukoazala y oazala,

realizados a mano. |

En segundo lugar,

es complicado establecer generalizaciones sobre este tema, ya

que la caducidad de este tipo de trabajos -recordemos la fragilidad

de los materiales, tela e hilo, y el estar reservados al ámbito

privado doméstico- hace que no hayamos tenido la oportunidad

de estudiar más allá de unas docenas de piezas confeccionadas

seguramente a finales del siglo XIX, en lo que es la colección

del Museo San Telmo de San Sebastián. No podemos por lo

tanto, contar con piezas de distinta procedencia cronológica.

Pero si no podemos establecer una comparativa en cuanto al tiempo,

si podemos hacerlo en cuanto al espacio, al proceder las telas

de distintos puntos de Gipuzkoa y el norte de Navarra.

Dicho todo esto la

cuestión es como abordar un análisis de los bordados

que permita ir un poco más allá de lo comúnmente

expuesto hasta ahora en los pocos trabajos monográficos

que se han realizado al respecto. Y me ha parecido que partiendo

de un análisis formal sobre la decoración y la técnica,

junto a una atenta observación y comparación de

las piezas originales entre sí, podría arrojarse

algo más de luz.

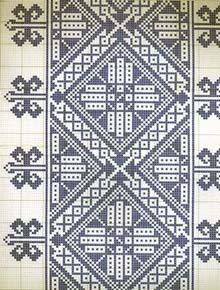

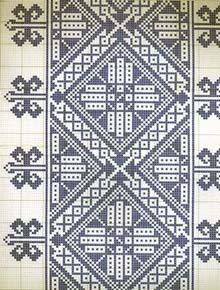

En lo que respecta

a su aspecto formal diremos que la decoración de estas

piezas está realizada en grecas, es decir, en forma de

bandas en las que se repiten una serie de líneas de formas

rectas sucesivas que conforman un dibujo, y estas grecas se disponían

en los laterales de las piezas del ajuar a modo de cenefas. Analizando

las piezas de la colección del Museo, comprobamos la reproducción

en las mismas de unos cuantos motivos decorativos, monócromos

y distinguidos por la combinación limitada de colores,

siendo predominante el color azul, que ocasionalmente y en otras

colecciones es el rojo, rosa o marrón. El color azul de

los bordados, junto al color natural del lino, blanco o blancuzco

amarillento, según las telas, produce una llamativa combinación

que destaca por la severidad y la armonía del conjunto,

en el que el azul da una sensación de profundidad y el

blanco de vacío, resultando de ello una correspondencia

total, que aligera las formas decorativas. En estas formas son

dominantes los elementos geométricos repetidos simétricamente

y rítmicamente de izquierda a derecha y otras veces de

arriba abajo pues los motivos se ordenan a lo largo de un eje

horizontal y/o vertical, a partir del cual se dividen las figuras

en reiterados dibujos simétricos o bien alternativos. Con

ello se consigue el efecto de espejo o multiplicación de

la imagen pero de manera que lo múltiple puede verse como

único ya que la unidad es tanto cada motivo en sí,

como el conjunto que todos forman.

|

| E-003068 Procedencia: Museo

San Telmo. Donostia Kultura. |

Si bien algunos autores

pensaron que las decoraciones geométricas podrían

ser esquematizaciones de motivos astrales, vegetales y animales

que tendrían un carácter mágico y protector

y que con el tiempo irían perdiendo sus formas originales

hasta convertirse en lo que conocemos, hay otros que consideran

que esta preferencia por lo geométrico obedecería

a una limitación técnica propia del material textil

y del bordado a punto de cruz, que no dejan lugar para las líneas

redondas y curvas, aunque hay algunas pocas excepciones en las

que esto ocurre.

Salvo raros casos,

las grecas decorativas constan de dos partes: una central o interior

de forma rectangular que se cierra con una línea continua

de un punto, y otra en los laterales o exteriores, a un lado y

a otro de la central sobre la línea continua de un punto.

Esta clasificación en partes de las grecas, nos permite

agrupar y diferenciar los motivos decorativos, pudiendo pasar

así de la descripción a una posible clasificación.

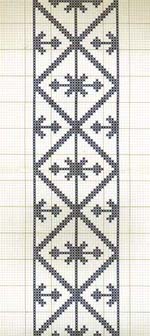

|

|

Parte

lateral o

exterior de la greca. |

Parte

central o interior de la greca. |

Los motivos centrales

y laterales, sobre todo estos últimos, se repiten en varias

de las labores estudiadas y en otras que hemos encontrado en la

zona navarra de Areso.

En un principio parece

que los diseños decorativos –estrellas, rombos, cruces,

aspas, fechas....- se aprendían por tradición transmitida

y que la particularidad y singularidad de cada trabajo residía

en la interpretación de los motivos. Es decir, en la adaptación

y la combinación de las formas típicas, lo que sería

una readaptación libre de éstas a las reglas y ritmos

establecidos, resultando que cada artesano variaba los motivos

decorativos en bandas, filas... cambiando su ordenación

espacial y la cantidad y distribución de los mismos. De

manera que lo fundamental quizás no fuera la originalidad

temática sino aquel matiz diferencial con que se interpretaba

un motivo.

Ya hemos indicado

que toda la greca que iba a formar parte de la prenda se cosía

en los laterales de la pieza de cama. De todas formas, y al respecto

de la repetición de los motivos laterales, hemos podido

comprobar en las labores originales que sobre la greca central,

en algunas ocasiones, se cosía por empate de la tela un

motivo exterior procedente de otra pieza, por deterioro de la

primera o de la segunda.

Pero no abandonemos

nuestra clasificación. Dentro de esta podríamos

ordenar las labores en cuatro grupos, atendiendo a la mayor o

menor complejidad de realización de los motivos decorativos,

centrales y laterales.

A: Interior sencillo, lateral sencillo:

la unidad y el equilibrio en la fabricación, el estar

casados los motivos exteriores e interiores y compensados en

cuanto a dificultad, que no es grande, nos hace pensar en una

misma mano de confección, pudiendo ser una labor doméstica

en su totalidad.

B: Interior complicado, lateral

sencillo: el motivo central está realizado por una mano

experta, pero no así el lateral, que no guarda unidad

ni proporción con el interior, ni casa con él

y es bastante más tosco. La labor puede presentar dos

manos distintas.

C: Interior complicado, lateral

complicado: todo el diseño está realizado por

una misma mano y es experta, quizás profesional por la

dificultad de la confección.

D: Interior sin laterales: hay

varios casos, bien porque no se llegó a finalizar en

dibujo, o porque se cortó la tela por deterioro de la

misma.

A partir de esta

clasificación, entraríamos en el terreno de la interpretación,

siempre con las debidas reservas, y sujeta a posteriores estudios.

La clasificación

de estas labores nos ha permitido observar lo que podrían

ser dos tipos de confección, una sencilla doméstica

y otra más elaboradas orientada quizás para el mercado.

|

|

| Esquema

realizado a partir del original con greca sencilla y sin laterales

(E-003028 propiedad del Museo San Telmo. Esquema de Mariasun

de Miangolarra). |

Esquema

realizado a partir del original donde se aprecia la complejidad

del diseño (E-003032- propiedad del Museo San Telmo.

Esquema de Mariasun de Miangolarra). |

En lo que se refiere

a la primera, encontramos unas labores sencillas (tipo A) que

parecen estar bien asentadas en lo que sería el contexto

del ámbito familiar femenino. Las diferencias entre manos

más o menos expertas (tipo B) podrían explicarse

por la estructura de la familia extensa que comprende varias generaciones

viviendo bajo un mismo techo, así que madre, suegra, nueras,

hijas... podrían haber intervenido en la tarea de decorar

las labores. En relación a las que presentan más

dificultad en la elaboración, pensamos en su confección

por manos cualificadas, siempre en el contexto familiar: las mujeres

solteras (las tías) liberadas de las cargas de la maternidad

y sujetas a esta estructura familiar troncal, tendrían

más tiempo para dedicarse a este tipo de labores.

Finalmente en lo

que respecta a la difusión y repetición de los motivos

decorativos, esto podría estar en relación con la

manera en que se realizaba el matrimonio, al tener que desplazarse

las mujeres desde su lugar de origen a la nueva residencia del

marido, llevando consigo su arreo, que comprendía este

tipo de piezas. Llegadas por tanto desde lugares relativamente

lejanos, los motivos propios podrían reproducirse en la

nueva casa a la hora de confeccionar nuevas labores o bien adaptarse

con ligeras variaciones a los existentes en aquella.

En el segundo caso,

si hubo una confección para el mercado ¿quiénes

pudieran haber realizado este tipo de labores?

El momento en que

estas piezas textiles fueron confeccionadas dista de los que parece

haber sido el siglo de esplendor de la artesanía textil

(siglo XVI), cuando el trabajo femenino remunerado era más

frecuente según las fuentes documentales y bibliográficas

que hemos consultado y las hilanderas, tejedoras y comerciantas

de lino monopolizaban lo referente a los tejidos. En la época

que nos ocupa, y al margen del trabajo artesano de algunas mujeres,

que bien pudiera existir, pensamos más bien que este tipo

de confección estaría depositada en un colectivo

femenino cuya tradición en estos trabajos venía

de atrás; las religiosas, monjas y seroras. Los conventos

femeninos por una parte y las seroras por otra, han venido desarrollando

como actividad propia la producción textil, confeccionando

prendas para el arreo de las casaderas e impartiendo la enseñanza

de la costura y los bordados.

Este tipo de manos

expertas podría haber bordado en su totalidad las prendas

del tipo C, explicaría también las diferencias en

algunas del tipo B en las que el interior es muy complicado y

el tipo D, sugiriendo que quizás la parte central se adquiriría

y los laterales de confeccionarían en la casa. De la misma

manera, explicaría que las grecas adquiridas serían

cosidas posteriormente a las prendas de cama, o reproducidas más

tarde por manos expertas caseras. De este modo la palabra cenefa

adquiriría todo su significado: el de franja o lista adaptada

en los bordes de ciertas labores, realizados por separado y que

posteriormente se aplica a las prendas.

De cualquier manera,

la cuestión de los bordados tradicionales en punto de cruz,

sigue abierta a otras explicaciones que como ha dicho J. M. Satrustegui,

"retomen con mimo el legado residual de rara belleza, que

encierra este legado cultural". |