|

La

población de este barrio es muy variada culturalmente,

debido a la propia historia del barrio: es, desde hace décadas

un barrio de inmigración. La inmigración extranjera

comenzó a ser notable a principios de los años 80

y aumentó más rápidamente a principios de

los años 90. Hay una gran comunidad gitana, y personas

de origen gallego, portugués, cántabro, castellano,

etc. Viven personas de América Latina (Brasil, República

Dominicana, Colombia, Ecuador, Chile...), el Magreb (Argelia y

Marruecos, sobre todo), África subsahariana (sobre todo

de Africa del Oeste) y Asia (China, Bangladesh...).

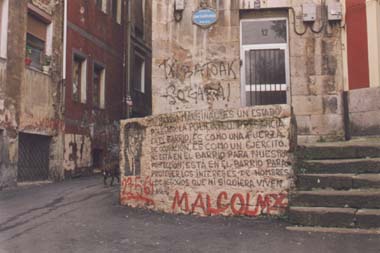

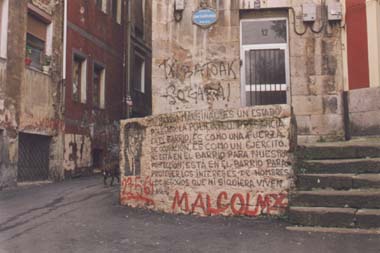

"Un barrio

marginal es un estado policíaco. La policía, su

presencia en el barrio, es como una fuerza de ocupación,

es como un ejército. No está en el barrio para nuestra

protección; está en el barrio para proteger los

intereses de hombres de negocios que ni siquiera viven aquí.

Malcolm X, 22-5-64". Pintada que existía hasta hace

un año en la calle Cantarranan, detrás de la Plaza

de Bilbao la Vieja.

Hay quien vive aquí

porque es donde tiene su comercio, o donde viven sus primos, tíos

y hermanos, porque es donde pueden pagar un alquiler, porque es

donde le han dejado compartir habitación con un paisano

o donde se puede entender en su lengua madre con otras personas

(Díaz, 1997: 89-96). También hay otras que han hecho

el esfuerzo de no vivir aquí, por el estigma social que

eso supone o porque tenían muchos problemas con la policía

o con algunos vecinos.

Yo no voy más

a San Francisco: mucho racismo, mucho policía. Mucho

problema... mejor quedamos en mi casa, o en el Casco Viejo...

San Francisco no...

Muchas situaciones

que cualquier persona emigrante vive por decidir o verse más

o menos forzada a salir de su país, por estar en medio

de una cultura desconocida, por tener un color de piel diferente

al de la mayoría, por la propia legislación de extranjería

en el país de acogida... son más frecuentes o mas

graves en el barrio de San Francisco. Son situaciones relacionadas

con la convivencia intercultural (en el barrio de mayor variedad

cultural de Bizkaia), con la intolerancia (en un barrio donde

se superponen muchos problemas y tensiones), los problemas para

adquirir vivienda y los abusos en los alquileres (en un barrio

pobre y deteriorado), la dificultad para acceder a ayudas sociales

(en un barrio donde muchas personas tienen necesidad de ayuda

y muchas tienen ingresos por trabajos ilegales). El aspecto más

positivo de la vida en un barrio como el de San Francisco, es

la existencia de redes de apoyo muy fuertes entre paisanos o grupos

afines culturalmente.

La convivencia intercultural

San Francisco es

un lugar donde la tolerancia se pone a prueba de forma más

directa. Desde la cultura predominante, con frecuencia se mira

de forma homogeneizadora al diferente, al extranjero (se habla

de "los negros", "los moros", "los inmigrantes"...)

dejando de lado las peculiaridades en cuanto a culturas, lengua,

formación, oficio, etc; en realidad, dentro de ese grupo

de personas hay todo un crisol de culturas, algunas de las cuales

tienen conflictos entre ellas. Un ejemplo de ello es el enfrentamiento

por razones históricas y políticas entre marroquíes

y argelinos o las relaciones entre países de diferente

confesionalidad. Ciertos conflictos de convivencia vecinal surgen

cuando hay un miedo (a veces no asumido) a otras culturas desconocidas

y un intento de autoprotección. La suma de situaciones

conflictivas crea un ambiente tenso en el que salta la chispa

de nuevos conflictos o enfrentamientos con mucha facilidad. Esa

variedad cultural también supone la posibilidad de abrir

la mente, de conocer mundo sin viajar, de entender que hay muchas

formas de vivir, de intercambiar modos y visiones, de disfrutar

y enriquecerse con esto.

Acceder a una

vivienda digna

Una gran proporción

de extranjeros (entre otras personas) residen en pensiones. Según

Gazte Ekintza (1996), el 32 % de los locales comerciales del barrio

son pensiones declaradas. Muchas otras no son declaradas, están

en peores condiciones de salubridad (se conocen pensiones sin

baño, con ratas, etc) y son más utilizadas por personas

que no desean ser localizadas, como traficantes o extranjeros

indocumentados. Otros viven en habitaciones realquiladas o compartiendo

habitación con paisanos o amigos mientras buscan alquiler

propio. Las familias viven con más frecuencia en alquileres

o viviendas propias. Otras personas duermen en la calle de forma

transitoria o por periodos más o menos largos.

Entre las dificultades

para encontrar alquiler o vivienda dignas están el no tener

documentación en regla algunos, el racismo más o

menos encubierto de muchos caseros y caseras, la exigencia de

nómina en algunos casos, o el no tener con quién

compartir piso (ver Díaz, 1997: 63-74).

La calle, los bares,

algunas tiendas y la mezquita (situada en la calle Dos de Mayo)

son el principal espacio de encuentro y relación entre

las personas inmigrantes (los alquileres y pensiones, dada su

precariedad, muchas veces no pueden ser espacio de encuentro).

Los bares y la calle son también punto de reunión

o distracción de otros vecinos del barrio, sobre todo de

los más ociosos (parados y jubilados) y con necesidad de

compañía. Esto da lugar a una imagen de la calle

San Francisco siempre poblada (grupos de personas charlando; esperando

a que llegue la droga o a pasar droga; mirando cómo se

produce el trapicheo; esperando a un paisano; hombres mayores

buscando o mirando a las mujeres).

La Korrika

en el barrio San Francisco.

La ayuda social y las asociaciones

de ayuda

La mayor parte de

las dificultades de supervivencia y necesidades para tener una

vida digna se superan en el ámbito de los lazos de apoyo

entre paisanos o personas de culturas o lenguas comunes. Por eso

las culturas y grupos con más tradición de autoayuda

se hacen menos presentes en las asociaciones o servicios de ayuda

social. Además, cada colectivo tiene su percepción

del recurso a la ayuda social.

Unos preferimos

trabajar en la calle cargando, sudando... y no pedir a (instituciones

de ayuda), como otros. Preferimos ir mal vestidos y trabajar

así, que ir con corbata y comer ayuda de (...)

Desde la experiencia

de las propias asociaciones de ayuda y de las personas que piden

o a quienes se les ofrece la ayuda, se valora que algunos canales

de ayuda, establecidos para otras personas marginadas, no han

resultado adecuados para este colectivo, en parte porque ignoran

la variedad del mismo y las causas de su migración.

El trabajo

La mayoría

de los hombres extranjeros que residen en este barrio se han dedicado

desde su llegada a la venta ambulante en mercadillos, fiestas

locales, bares, calles y playas; a veces junto a sus esposas o

hijos mayores. Muchos tienen permiso de residencia y trabajo como

autónomos, sobre todo los comerciantes.

Las mujeres se han

dedicado principalmente a trabajos como empleadas de hogar, cuidado

de niños/as o personas mayores, trabajos en clínicas

o residencias privadas, en bares y en clubes.

Muchas personas acceden

a trabajos temporales agrícolas en Álava y fuera

del País Vasco, a pequeñas tareas a través

de parroquias, o recogida de papel, ropa usada, reparto de propaganda,

limpieza de cristales, venta del periódico La Farola...

Y cambian con frecuencia de trabajo y por temporadas no trabajan.

Hay también una porción de habitantes que alternan

su residencia entre pueblos costeros de Bizkaia y Gipuzkoa, donde

trabajan como marineros, y el propio barrio, donde pasan los días

y temporadas libres o de paro. Esto les facilita el contacto con

sus paisanos y el acceso a recursos como la sanidad, locutorios,

discotecas, etc, que por el momento no existen en estos pueblos.

Una proporción

cada vez mayor de personas trabaja traficando con drogas ilegales.

También hay personas dedicadas a la construcción,

la repoblación forestal, a trabajos profesionales variados

(electricidad, mecánica...), estudiantes de enseñanzas

medias y superiores.

Cabe subrayar que

la mayoría de las personas extranjeras, periódicamente

envían dinero a sus familias, aunque lo que les reste para

su propia supervivencia sea mínimo. Otra parte importante

de sus ingresos es para la conseguir documentación o renovarla

(pago de abogadas/os, de tasas, solicitud de documentos al país

de origen o embajada correspondiente, viajes para hacer gestiones...).

El tercer grupo de gastos extras son requisitos como la fianza

para dar de alta un teléfono, la necesidad de un seguro

de salud privado para quienes se les niega el derecho a la salud,

la vulnerabilidad ante robos y engaños por parte de muchos

profesionales, entre ellos algunos policías y abogados,

etc...

Explicaremos con

más detalle aquellas tareas en los que actualmente trabajan

más proporción de extranjeros en el barrio de San

Francisco: el tráfico de drogas ilegales y la venta en

comercios y venta ambulante.

Vecinos y

vecinas del barrio entrando a los terrenos de la antigua Mina

de San Luis,

tras las calles Iturburu, Miribilla y Concepción, poco

antes de que comenzaran las obras.

Los traficantes de drogas ilegales

Desde mediados de

los años 80, parte de la prostitución pasó

a los clubes, se abrieron nuevos clubes fuera del barrio, aparecieron

los travesties en las calles y según estos negocios fueron

decayendo, comenzó a traficarse con drogas ilegales, promoviéndose

desde los mismos bares y clubes de prostitución. Primero

el tráfico de drogas fue realizado por payos desde pisos

particulares; pasó después a manos de grupos gitanos

y recientemente se han incorporado inmigrantes extranjeros, primero

magrebíes (argelinos principalmente) y africanos. Con más

frecuencia participan personas cuyos amigos o paisanos están

traficando y les dan facilidades para entrar a ello.

Ellos llegan...

vienen de Portugal... y aquí ven que sus paisanos hacen

eso, y lo hacen; como yo veo que los míos venden ambulante,

y me pongo a vender.

A veces también

entran quienes cuentan con menos redes de apoyo, menos paisanos

con posibilidades de ayudarles en el alquiler, comida o acceso

a otro tipo de trabajos, en parte debido a que están indocumentados.

Entre ellos, hay quienes aseguran que de tener otras posibilidades

laborales, dejarían de traficar.

Una parte de los

vecinos y vecinas del barrio tiene la sensación de que

estas personas son quienes han traído la droga al barrio,

aunque otras no lo ven así.

Nosotros vemos

el último eslabón de las mafias del tráfico.

(ETB2, 1997)

Confundimos

los síntomas con las causas. Ahora vemos los síntomas,

pero las causas son otras: cuando entró la heroína

al barrio no había negros. (ETB2, 1997)

No todas las personas

se incorporan en la misma medida: algunas llevan años trabajando

en el tráfico de drogas; un grupo menos numeroso ha realizado

esa tarea de forma puntual (al llegar al barrio, en los primeros

momentos de incertidumbre o abandono o de intentos frustrados

de encontrar trabajo) y después se han desligado. Entre

quienes la realizan de manera más o menos continua, algunos

no han pasado de ser intermediarios o de pasar pequeñas

cantidades de hachís y la mayoría se han implicado

más.

En cuanto a sus condiciones

de vida, hay quienes duermen a la intemperie, en ruinas, en fábricas

abandonadas o bajo puentes, quienes viven en pensiones, alquileres

o realquileres con precarias condiciones higiénicas y quienes

viven fuera del barrio en alquileres más habitables. Algunas

personas que trafican son dependientes de la cocaína o

heroína, y algunas de éstas duermen en la calle.

Esto es más frecuente entre los grupos que entraron antes

en el tráfico, como gitanos o argelinos, y menos frecuente

entre los africanos negros. Su número es bastante escaso,

en proporción a los que no lo son, aunque aumenta progresivamente.

Existen posturas

variadas en los bares y comercios de la zona hacia las personas

que trafican. En algunos comercios se permite la entrada a cualquier

persona, siempre que no trafique dentro del local. En otros no

se permite la entrada a ninguna persona que se sabe que trafica

o que se supone que es toxicómana, independientemente de

su aspecto. En otros comercios, ocasional o permanentemente, se

niega la entrada a las personas negras, argumentada con un discurso

del tipo "todos los negros son traficantes". En cuanto

a los comercios de productos y servicios básicos, normalmente

se atiende a todas las personas, sin distinguir su apariencia

o su fuente de ingresos.

Yo he aprendido

una cosa desde que vivo en San Francisco: si un negro entra

en una tienda a comprar pan o tabaco, es un cliente, y se le

llama caballero, Ħeso lo he oído yo! Si luego se va a

tomar algo al bar de enfrente, entonces es un traficante, y

se le echa del bar o se le insulta.

Fiesta multicultural

y comida al aire libre, en la Plaza del Doctor Fleming, junto

a la calle Zabala.

Los comerciantes

En el año

90 se abrieron los primeros comercios de africanos en San Francisco

(un senegalés y un marroquí). En el 92 se creó

el tercer comercio y los demás se han instalado a partir

de entonces. Su número ha aumentado progresivamente, sobre

todo en los últimos siete años, al hilo del aumento

de la presencia de personas extranjeras, del progreso laboral

de algunos de ellos y de la devaluación del precio de las

lonjas y el cierre de otros establecimientos.

Casi todos ellos

comenzaron trabajando en la venta ambulante por las calles, bares,

playas y fiestas, más adelante obtuvieron plazas en mercadillos

y después han iniciado estos comercios, probando con diversos

productos de venta. La mayoría de los comercios están

llevados por personas de origen marroquí o senegalés

(tiendas de bisutería, bolsos y ropa, de alfombras, peluquería,

carnicería musulmana, bares...). También hay comerciantes

ecuatoguineanas, angoleñas, nigerianas, chinos, hindúes(tiendas de alimentos africanos, de alimentos locales, peluquerías

africanas, carpintería metálica...).

Entre las personas

que trabajan en la venta es común que se abran negocios

donde participan familiares o paisanos; que se repartan la atención

de las plazas del mercadillo y de la tienda entre varios paisanos;

que cuando una persona llega de nuevas, se le acompañe

para enseñarle a vender por la calle; se la ofrezca una

cama o una parte de la cama en alquiler o pensión compartida;

y se le garantice la comida y el alojamiento mientras no tiene

ingresos propios (ver Díaz, 1997: 41-62). Muchas personas

que llevan los comercios tienen tradición como comerciantes

en su cultura de origen (sobre todo, magrebíes y senegaleses),

como sucede también con el pueblo gitano.

Buena parte de quienes

viven de estos trabajos tienen una formación y experiencia

profesional, técnica o universitaria en sus países

de origen. Pero la falta de documentación en regla, de

posibilidades de homologación de títulos y de acceso

a trabajos con esa titulación siendo personas de países

más pobres al nuestro, les ha hecho casi imposible tener

otras salidas laborales (ver Díaz, 1997:29-40).

Los clientes de los

comercios de bisutería son, en buena parte, los propios

comerciantes ambulantes extranjeros, que vienen de toda Bizkaia

e incluso de Gipuzkoa a comprar aquí parte del género

que venden en calles y mercadillos o que venden en otras tiendas

del barrio (otra parte de esta mercancía se compra en diversas

ciudades de Francia o el Estado español, en Portugal o

Italia a veces, y raramente en algún país de origen).

Por eso el aumento de la presencia de vendedores ambulantes en

Bizkaia es lo que en parte ha permitido mantener estos comercios.

Algo similar sucede con parte de la clientela de las peluquerías,

bares, tiendas de alimentos africanos o carnicería musulmana,

aunque también existe parte de clientela local, que crece

a medida que se hace más normal la presencia de estos negocios.

|

Bibliografía:

Díaz, Beatriz (1997).

Todo negro No Igual. Voces de Emigrantes en el Barrio

bilbaíno de San Francisco. Ed. Virus y Likiniano

Elkartea.

ETB2. Al cabo de la calle.

"żMovilización vecinal contra la delincuencia

o racismo contra los africanos?. Donostia, 7 de noviembre

de 1997.

Gazte Ekintza-Puerta Abierta.

Actividad Económica en San Francisco-Bilbao la Vieja.

Bilbao, 1996. pp. 141-152. |

|