1. Las ciudades en la nueva economía

Durante la última década,

la globalización y el rápido desarrollo de las

tecnologías de la información y de la comunicación

han determinado la emergencia de la nueva economía, caracterizada

por la aplicación del conocimiento a la innovación

de productos y servicios, la configuración de las redes

como forma básica de organización de las actividades

productivas y la creciente importancia de la flexibilidad y velocidad

de adaptación de las empresas para aprovechar las oportunidades

derivadas de los cambios de su entorno. Como consecuencia de

estas características, el mundo de lo intangible, como

la información y el software, domina progresivamente el

mundo de lo tangible

(Kelly, 1998).

En esta nueva economía,

las ciudades y metrópolis se consolidan como las unidades

competitivas fundamentales, en detrimento del estado-nación.

El avance de los procesos de integración regional, como

los de la Unión Europea, Mercosur, NAFTA o APEC, fortalece

asimismo el protagonismo de las metrópolis, al proporcionarles

mercados y entornos más amplios para el aprovechamiento

de sus ventajas competitivas.

Cada vez más frecuentemente,

las metrópolis se extienden y difuminan en regiones más

extensas, que traspasan las tradicionales fronteras estatales,

como el diamante alpino Lyon-Turín-Ginebra, Seattle-Vancouver

o Singapur-Johore. El atractivo de estas metrópolis y

regiones como unidades económicas reside, en gran parte,

en que presentan menores diferencias internas que en relación

con otras metrópolis de su  mismo

Estado (Ohmae, 1995). mismo

Estado (Ohmae, 1995).

La transformación de las

ciudades en las unidades económicas fundamentales intensifica,

por una parte, la competencia entre ellas. De esta forma, las

ciudades compiten por atraer residentes, visitantes e inversores.

Y a fin de superar a sus competidores potenciales y reales, las

ciudades impulsan nuevos proyectos de inversión en la

mejora de su imagen, infraestructuras y capital humano.

En este entorno, ciudades como

Bilbao carecen de la masa crítica necesaria para competir

en todos los ámbitos al máximo nivel. Un enfoque

más realista y eficaz consiste en concentrar sus esfuerzos

en ser excelentes en aspectos muy concretos, como determinadas

infraestructuras físicas o la formación del capital

humano en ciertas tecnologías. El aprovechamiento de estos

nichos de excelencia requerirá la creación del

capital social necesario, en forma de colaboración entre

los diferentes actores de la ciudad para hacer realidad una visión

de futuro compartida.

Por otro lado, el creciente protagonismo

de las ciudades en la integración regional ofrece nuevas

oportunidades para la colaboración entre las ciudades.

Como consecuencia de ello, se desarrollan numerosas redes de

ciudades, como Eurocities o Mercociudades, que favorecen el intercambio

de experiencias, el aprendizaje mutuo y la defensa de sus intereses

frente a instituciones supranacionales. Estas redes contribuyen

a impulsar la competitividad de las ciudades en determinados

nichos, utilizando la complementariedad entre los miembros de

la red para cubrir las propias insuficiencias.

La aplicación de las tecnologías

de la información y de la comunicación permite

la articulación de redes virtuales de  ciudades,

prescindiendo de su situación geográfica. Así,

por ejemplo, como consecuencia del rápido desarrollo de

su sector de software, Bangalore (India) se integra en una red

virtual de ciudades, junto con Silicon Valley, Route 128 en Boston

y Dublín. La vinculación entre estas ciudades resulta

cada vez más sólida que las relaciones tradicionales

entre Bangalore y otras metrópolis indias cercanas, como

Madrás. De esta forma, en la geografía del ciberespacio,

Bangalore está más próxima a Silicon Valley

que a Madrás. ciudades,

prescindiendo de su situación geográfica. Así,

por ejemplo, como consecuencia del rápido desarrollo de

su sector de software, Bangalore (India) se integra en una red

virtual de ciudades, junto con Silicon Valley, Route 128 en Boston

y Dublín. La vinculación entre estas ciudades resulta

cada vez más sólida que las relaciones tradicionales

entre Bangalore y otras metrópolis indias cercanas, como

Madrás. De esta forma, en la geografía del ciberespacio,

Bangalore está más próxima a Silicon Valley

que a Madrás.

La prosperidad proporcionada

por estas redes virtuales de ciudades es compatible con altos

niveles de analfabetismo tecnológico y exclusión

social. Mientras que el salario medio anual en las empresas de

software de Bangalore supera los 10.000 dólares, el ingreso

medio anual para el conjunto de la población de esta ciudad

india no supera los 400 dólares (Global Affairs Institute,

1998). Incluso en Silicon Valley se advierte un proceso de dualización

digital, que incide especialmente en la comunidad hispana. Sólo

un 34% de los hispanos utiliza habitualmente el ordenador, frente

a un 59% de los residentes de raza blanca no hispanos (Joint

Venture: Silicon Valley Network, 2000).

Si bien las nuevas infraestructuras

de telecomunicación digital no significarán la

desaparición del espacio como dimensión fundamental,

modificarán decisivamente el desarrollo urbano, mediante

la multiplicación de los vínculos y relaciones

entre ciudades, independientemente de la distancia geográfica

que las separe (Mitchell, 1999).

2. Dos factores de éxito: la visión holística

y el capital social

Los retos del Bilbao Metropolitano

en la nueva economía presentan incluso una mayor complejidad

que los de la última década. Durante los años

80, el Bilbao Metropolitano padeció un intenso proceso

de declive, perdiendo 80.000 empleos industriales y 70.000 residentes

sobre un total de un millón. La crisis económica

agudizó el deterioro urbanístico y ambiental, al

mismo tiempo que generó  nuevos perfiles de exclusión social. nuevos perfiles de exclusión social.

Con el fin de superar este declive,

el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el

Ayuntamiento de Bilbao impulsaron en 1989 un Plan Estratégico

para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, asentado

en un intenso partenariado público-privado y en la actuación

coordinada de los diferentes niveles de gobierno y de los 30

municipios que integran el área metropolitana. Este partenariado

se institucionalizó en la Asociación Bilbao Metropoli-30,

creada en 1991, por las principales instituciones públicas,

empresas y organizaciones de la sociedad civil de la metrópoli

bilbaína.

A diferencia de otras áreas metropolitanas, como Barcelona,

Sevilla o Lisboa, el Bilbao Metropolitano carecía de un

gran evento internacional que le facilitara la rápida

captación a corto plazo de la inversión exterior

necesaria para su revitalización. Esta carencia le obligó

a adoptar un enfoque más gradual, que consideraba al plan

estratégico

como el punto de partida de un proceso de reflexión estratégica

a largo plazo. De esta forma, la planificación estratégica

inicial dio lugar a una conversación estratégica

permanente entre los actores de la metrópoli sobre la

visión de futuro deseada, las acciones para hacerla realidad

y las eventuales desviaciones sobre los objetivos prefijados

o los nuevos retos que obligaban a actualizar constantemente

la visión deseada (Font, 1999). estratégico

como el punto de partida de un proceso de reflexión estratégica

a largo plazo. De esta forma, la planificación estratégica

inicial dio lugar a una conversación estratégica

permanente entre los actores de la metrópoli sobre la

visión de futuro deseada, las acciones para hacerla realidad

y las eventuales desviaciones sobre los objetivos prefijados

o los nuevos retos que obligaban a actualizar constantemente

la visión deseada (Font, 1999).

Asimismo, el proceso estratégico

asumía una perspectiva holística, al no depender

tan estrechamente de las inversiones en infraestructuras físicas

requeridas por los grandes eventos internacionales, como los

Juegos Olímpicos o las Exposiciones Universales. En este

sentido, se partía de la convicción de que la ciudad

es una realidad única e integrada sobre la que los diferentes

expertos y actores proyectan frecuentemente enfoques sectoriales

y fragmentados, como el urbanístico, ambiental, cultural,

económico, social o tecnológico.

Específicamente, la conversación

estratégica del Bilbao Metropolitano otorga una importancia

similar a la mejora y aprovechamiento de estos tres tipos de

capital:

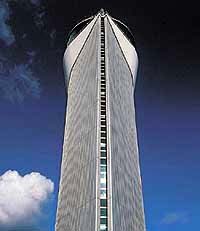

1. Capital físico: dotación de infraestructuras

urbanas y protección del medio ambiente. La modernización

del capital físico implica la inversión de 2 millardos

de  euros en proyectos como el Museo Guggenheim

Bilbao, el Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música,

el Metro, la nueva terminal del Aeropuerto, la ampliación

del Puerto en el Abra Exterior y el saneamiento integral de la

Ría de Bilbao (Bilbao Metropoli-30, 1999). euros en proyectos como el Museo Guggenheim

Bilbao, el Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música,

el Metro, la nueva terminal del Aeropuerto, la ampliación

del Puerto en el Abra Exterior y el saneamiento integral de la

Ría de Bilbao (Bilbao Metropoli-30, 1999).

2. Capital humano: formación, atracción

y fidelización de los profesionales demandados por la

nueva sociedad de la información y del conocimiento.

3. Capital social: nivel de confianza, compromiso y reciprocidad

entre los diferentes actores del área metropolitana, que

facilita la consecución de objetivos comunes (Putnam,

1996).

La necesidad de incrementar el

"stock" de capital social del Bilbao Metropolitano

se basó en el estudio previo de procesos de revitalización

de ciudades desarrollados a lo largo de varias décadas.

Por ejemplo, este es el caso de Pittsburgh (EE.UU.), que viene

impulsando su estrategia de "renacimiento" desde finales

de la década de los 40 hasta la actualidad. En sus inicios,

la estrategia de revitalización de Pittsburgh era una

respuesta a la crisis de su industria siderúrgica, originada

por el final de la Segunda Guerra Mundial. Un denominador común

a sus iniciativas de diversificación económica,

innovación tecnológica o regeneración ambiental

llevadas a cabo durante estas últimas cuatro décadas

es la intensa colaboración público-privada y la

visión a largo plazo. Esta colaboración público-privada

ha permitido a Pittsburgh pasar de ser considerada la ciudad

más contaminada a ser designada la ciudad de mayor calidad

de vida de Estados Unidos.

Un segundo ejemplo, y culturalmente

bastante diferente, que ilustra la relevancia del capital social,

viene dado por Singapur. A finales de la década de los

60, esta ciudad-estado comenzó a diseHar e implantar su

estrategia a largo plazo para transformarse en un país

industrializado. Hoy, 30 aHos después e incluso tras la

grave crisis económica asiática, Singapur dispone

de una renta per cápita anual de 24.000 dólares,

muy superior a la de casi todos los países industrializados,

y encabeza regularmente los ránkings de competitividad

internacional elaborados por el World Economic Forum. A pesar

de las imperfecciones de su régimen democrático,

la "Visión Singapur 2020" refleja que los líderes

de Singapur están plenamente convencidos de que el factor

crítico para mantener estos elevados niveles de competitividad

en la era digital será la potenciación de elementos

intangibles como el espíritu y el compromiso cívicos.

En la revitalización del

Bilbao Metropolitano, el aumento del capital social ha permitido,

entre otros logros, alcanzar un elevado nivel de  aprovechamiento

de las inversiones realizadas en infraestructuras físicas.

Así, por ejemplo, los niveles de autofinanciación

del Museo Guggenheim Bilbao (70%) y del Metro de Bilbao (90%)

son notablemente superiores a los de la gran mayoría de

las infraestructuras comparables de otras metrópolis europeas.

La intensa participación de las empresas y del resto de

los actores de la sociedad civil en la conversación estratégica,

ha contribuido decisivamente a su rentabilización desde

un punto de vista social y económico y ha aportado la

necesaria coherencia a los diferentes proyectos. aprovechamiento

de las inversiones realizadas en infraestructuras físicas.

Así, por ejemplo, los niveles de autofinanciación

del Museo Guggenheim Bilbao (70%) y del Metro de Bilbao (90%)

son notablemente superiores a los de la gran mayoría de

las infraestructuras comparables de otras metrópolis europeas.

La intensa participación de las empresas y del resto de

los actores de la sociedad civil en la conversación estratégica,

ha contribuido decisivamente a su rentabilización desde

un punto de vista social y económico y ha aportado la

necesaria coherencia a los diferentes proyectos.

A fin de lograr nuevos éxitos

en la próxima década y superar la creciente competencia

internacional, Bilbao Metropoli-30, con la colaboración

de sus 133 socios y más de 300 expertos, ha identificado

cinco claves estratégicas a futuro: el liderazgo, las

personas, el conocimiento e innovación, el networking

o capacidad de participar en las redes más avanzadas a

escala mundial y la calidad de vida (Bilbao Metropoli-30, 1999).

3. Los escenarios de futuro del Bilbao Metropolitano

La conversación estratégica

urbana requiere la utilización eficaz de herramientas

destinadas a reforzar la visión a largo plazo y facilitar

la participación de los diferentes actores.

Con

el fin de alimentar y mantener la reflexión estratégica,

Bilbao Metropoli-30 viene promoviendo la utilización de

la metodología del análisis de escenarios. Los

escenarios son "relatos" alternativos y divergentes

sobre el futuro de una determinada comunidad u organización,

que contribuyen a despertar la creatividad y la imaginación

de sus actores, evitando las ideas preconcebidas. Asimismo, contribuyen

a sistematizar esta creatividad de los actores sobre el futuro

de su comunidad, identificando las Con

el fin de alimentar y mantener la reflexión estratégica,

Bilbao Metropoli-30 viene promoviendo la utilización de

la metodología del análisis de escenarios. Los

escenarios son "relatos" alternativos y divergentes

sobre el futuro de una determinada comunidad u organización,

que contribuyen a despertar la creatividad y la imaginación

de sus actores, evitando las ideas preconcebidas. Asimismo, contribuyen

a sistematizar esta creatividad de los actores sobre el futuro

de su comunidad, identificando las  incertidumbres

críticas y concentrando los esfuerzos en su seguimiento

y en la adopción de estrategias que funcionen bien en

diferentes escenarios. incertidumbres

críticas y concentrando los esfuerzos en su seguimiento

y en la adopción de estrategias que funcionen bien en

diferentes escenarios.

En el cuadro adjunto se recoge

un ejemplo de la utilización del análisis de escenarios

en Bilbao. En esta matriz de escenarios, se identifican dos incertidumbres

críticas para su futuro: su capacidad para mantener un

elevado nivel de inversión en formación de su capital

humano y para lograr una intensa confianza entre las instituciones

públicas, las empresas y el conjunto de la sociedad civil.

A partir de estas dos incertidumbres fundamentales se describen

cuatro escenarios: la fuga de cerebros, la jungla de asfalto,

la comunidad inteligente y la Arcadia feliz.

En esta reflexión estratégica

no se persigue, por supuesto, predecir el futuro, sino analizar

los factores que determinarán la evolución futura

de la metrópoli. De esta forma, los diferentes actores

de la ciudad incorporan estos factores en su toma diaria de decisiones,

que en muchos casos tienen efectos muy a largo plazo.

4. Conclusiones para otras ciudades y territorios

A partir de la evolución

del entorno internacional y de la experiencia específica

del Bilbao Metropolitano, se pueden extraer cuatro conclusiones

fundamentales para el desarrollo estratégico futuro de

las ciudades:

- En primer lugar, la nueva economía potenciará

la transformación de las ciudades en las unidades competitivas

fundamentales y su participación en redes globales, cada

vez más desvinculadas de su entorno geográfico

cercano.

- En segundo lugar, para ser efectiva la reflexión

estratégica urbana habrá de adoptar un carácter

permanente y un horizonte temporal de largo plazo. Precisamente,

en el largo plazo resultará mucho más sencillo

compatibilizar intereses divergentes entre los diferentes actores

de la ciudad.

- En tercer lugar, la reflexión estratégica

deberá potenciar la visión integrada de la ciudad,

superando los enfoques sectoriales a través del énfasis

en las complementariedades e interrelaciones entre las diferentes

acciones que se desarrollan en ella.

- Finalmente, la inversión en capital social

constituirá el factor fundamental para lograr el máximo

aprovechamiento de las inversiones realizadas en infraestructuras

físicas y en capital humano. Como ya dijo hace dos siglos

el filósofo Stuart Mill en su obra Civilisation,

"el progreso de la civilización es el progreso de

la cooperación".

- Bilbao Metropoli-30 (1999).

Bilbao 2010: Reflexión Estratégica. Bilbao:

Bilbao Metropoli-30 (http://www.bm30.es).

- Bilbao Metropoli-30 (1999).

Informe Anual de Progreso del Bilbao Metropolitano 1998.

Bilbao: Bilbao Metropoli-30.

- Font, J. (1999). "La conversation

stratégique dans la métropole de Bilbao".

Directions, 43 (Septembre).

- Kevin, K. (1998). New Rules

for the New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World.

Nueva York: Viking Penguin.

- Global Affairs Institute (1998).

The Intelligent Cities Project Report. Washington, DC:

IBM Institute of Electronic Government – Maxwell School

of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University.(http://www.maxwell.syr.edu/gai/Research/

Groups/Governance/Projects/Cities/report.htm)

- Joint Venture: Silicon Valley

Network (2000). 2000 Index of Silicon Valley. (http://www.jointventure.org/news/press/indexpr.html).

- Mitchell, W. J. (1999). E-topia:

Urban Life, Jim – but not as we know it. Cambridge,

Massachusetts: MIT.

- Ohmae, K. (1995). The End

of the Nation State: The Rise of Regional Economies. Nueva

York: The Free Press.

- Putnam, R. (1996). "The

Strange Disappearance of Civic America". The American

Prospect, 24 (Winter). (http://www.prospect.org/archives/24/

24putn.html).

|

Javier Font, Responsable del Plan de Revitalización de

Bilbao Metropoli 30 jfont@bm30.es

Las fotografías pertenecen a la página web

Bilbao Metropoli 30 |