|

Es criterio admitido, proveniente de viejas

leyendas, que el lugar idóneo para el nacimiento de las

ciudades deben de ser los ríos, justo allí donde,

por efecto de la marea se confunden las aguas dulces del cosmos,

con las saladas procedentes del océano y su profundidad

abisal.

Pero algunos defendemos como lugar, por excelencia, para fundar

la urbe, allí donde, a la manera de Poseidón que

trasformado en espumas de ola en rompiente cubrío al río

Enipeo, se entregan con sutil entereza los ríos al mar.

En un lugar con esos atributos nació a fines del S.XII

la ciudad que conocemos desde entonces como Sanct Sebastianum

vulgo Donostien ad mare Oceanum.

A fin de penetrar en el misterio de esta urbe, vamos a resaltar

cuatro momentos en el relato de la vida esta ciudad, y trato

de ordenarlos en otros tantos epígrafes que entiendo de

una importancia capital:

Vista de San Sebastian en el grabado

de Hofnagel 1560. (fig.

1) |

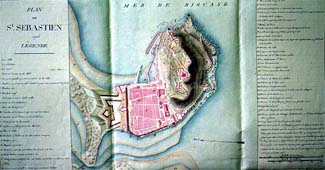

Plan de San Sebastien

1705. (fig.

2) |

ORIGENES

Sabido el lugar de nacimiento,

entre río y mar, y su indudable acierto, conviene aclarar

que la fábrica edificada de esta ciudad estuvo desde siempre,

como mínimo, desdoblada en dos partes: San Sebastián

de El Antiguo, lugar y villa simbolizados en el grabado de la

fig. 1 por el poste e imagen del Santo y Mártir

Sebastián, y en el otro extremo, mirando de soslayo al

Atlántico, una Villa bien ordenada. Al socaire de una

Fortaleza en lo alto del monte Urgull (Mont Orgueil).

Esta misma duplicidad en las partes urbanas de Donostía,

mil veces reflejada en las calmadas aguas de una graciosa bahía,

recorre toda la historia urbana de esta ciudad. En el lugar del

Santo siempre se ha elevado un edificio importante -Convento,

Torreón defensivo, Palacio de Miramar- encabezando el

barrio de El Antiguo que es el fundacional. En el otro extremo

y bajo las faldas de la fortaleza un villa planificada de correctos

trazados con dos parroquias, algunos conventos, y un pequeño

puerto o kaia, desde donde partían y parten algunos

pocos arrantzales para arrancar sus tesoros al mar, villa que

ahora es una parte importante del conjunto al que llamamos Parte

Vieja.

Por ello esta San Sebastián-Donostía, consta desde

su fundación de dos partes que se miran a través

de un hermoso espejo de mar, piezas que aún conservan

toda su forma y figura urbanas y hoy conocemos respectivamente

como el Antiguo, y la Parte Vieja.

Así emerge esta singular villa, como una más de

la formidable y numerosísima serie de villas europeas

que toman o retoman nuevas formas de vida en los períodos

cumplidos de un medioevo europeo, entre 1150 y 1250.

Tamaña gesta humana, la estructuración de una Europa

Urbana, probablemente sea uno de los hechos históricos

y de cultura más significativos en la historia, toda ella,

de la humanidad. En ese magno proceso de entonces, aunque muy

humildemente, sí estuvo presente Donostía-San Sebastián.

Lo hizo bajo los auspicios del Rey de Navarra, en dominios de

litigio y querella entre cuatro grandes reyes de la época,

el de Francia, el de Inglaterra él mismo y el rey de Castilla.

La villa pegada a la fortaleza se desarrolló y transformó

a la manera de las restantes villas europeas, consolidando el

conjunto de sus casas, empujando y separando las casas de los

pescadores y sus aparejos hacia el puerto, manteniendo y resaltando

las torres parroquiales y permitiendo o expulsando, siempre más

a las malas que a las buenas, los asentamientos conventuales

de las Ordenes mendicantes del S.XIII: Franciscanos y Dominicos.

Las dos primeras figuras que presentamos, corresponden a una

vista del conjunto formado por las dos partes de esta ciudad,

la una perteneciente a la canónica colección de

vistas a vuelo de pájaro de más de 300 ciudades,

sobre todo europeas, delineada por Hofnaglio y editada de manera

grandiosa por Braun y Hogenberg a mediados del S.XVI bajo el

título de Civitatis Orbis Terrarum. La otra, fig.2 corresponde a un mapa de la planta de la

villa civil-militar, donde también aparece el Convento

de el Antiguo. Corresponde a un mapa militar de 1705, en plena

guerra, frente a las tropas mandadas por el Duque de Berwick.

Representa uno de los estadios de la transformación de

la vieja ciudad medieval a escasos años de realizarse

la mayor obra de mejora urbanística del período

antiguo. La apertura de la Plaza Nueva, hoy llamada de la Constitución

que a la manera de las plazas reales francesas y las mayores

españolas, marcan pautas de buenhacer urbanístico

al tiempo que sistematizan el centro de la villa para asentar

en el lugar de preferencia sus Casas Consistoriales. (VOLVER)

1813. Reconstrucción de San Sebastián. 1813. Reconstrucción de San Sebastián.

Ugartemendia.

(fig.

4)

|

OCASO

Donostía-San Sebastián,

como tantas otras ciudades europeas semejantes ha sufrido frecuentes

acosos e incendios. También las ciudades se depuran por

el fuego. Esta vez quedó arrasada por la intervención

de las tropas anglo-españolas-portuguesas frente al llamado

invasor francés y era el 31 de Agosto de 1813.

Apenas quedaron en pie los templos de Santa María y de

San Vicente y unas pocas casas en la misma calle. Calle que con

ese extraño exhorcismo que ejercen siempre la brutalidad

de las guerras se llama hoy: Treinta y uno de Agosto.

La renovación o mejor dicho la reconstrucción de

la ciudad tuvo que ser total. La circustancia que el joven arquitecto

Pedro Manuel de Ugartemendía fuera un donostiarra en aquellas

épocas vinculado a la Academia de San Fernando y recien

terminado su período de formación, hacen del proyecto

de reconstrucción de San Sebastián un proceso apasionente.

Planteó primeramente el joven académico, tras sentar

plaza de su absoluto desprecio ante las exageraciones estilísticas

barrocas de los arquitectos Ibero, un plano de la reconstrucción,

de la ciudad arrasada por Wellington, en claves absolutamente

rupturistas

(fig. 4). Desarrollando para ello un esquema

planimétrico centrado en la composición de una

plaza octogonal, como correspondía a los esquemas ideales

de raíz vitrubiana, desarrollados en aquel entonces en

la Academia, y abriendo además sendas plazas porticadas

hacia la naturaleza, tanto por el lado de la Bahía de

La Concha como por el del mar en la Zurriola, siguiendo modelos

ilustrados. Este plano de Ugartemendía tropezó

con la resistencia de los propietarios de las parcelas cuyas

edificaciones habían sido calcinadas por Wellington en

la guerra decimonónica contra el intruso postrevolucionario

francés.

Tras una mediación, enormemente complicada del Ayuntamiento

donostiarra con la Academia Española, en los que tomara

protagonismo importante el arquitecto, también académico

Don Alejo de Miranda, llegaron, tras dibujar cinco soluciones

distintas, a acuerdos transaccionales por los que la reconstrucción

de la Parte Vieja donostiarra fué realizada de una manera

más posibilista y adecuada. Manteniendo, al margen de

veleidades demasiado rupturistas para una sociedad conservadora,

unos niveles de calidad urbanística alta, como los que

hoy en día pueden apreciarse en esta parte urbana de San

Sebastián, y apoyándose para ello en la constante

cultural que marca el urbanismo de los periodos conservadores,

en el sentido de mantener por encima de todo, la inalterabilidad

de la propiedad. (VOLVER)

|

Vista aérea del Boulevard

año

1985.

(fig. 5) |

Vista aérea del área

del Buen Pastor. (fig.

6)

MODERNIDAD

Llegados a mediados del S.XIX,

San Sebastián, al igual que la mayor parte de las ciudades

europeas se encuentra ante el dilema de "renovarse o morir".

El ejemplo contundente de Haussman en París bajo la batuta

de Napoleón III, el marido de Eugenia de Montijo, marcó

lo que habrían de ser las terapias de choque para la renovación

de estructuras urbanas en las que la insurrección de la

Comuna, y la proliferación de enfermedades como la tisis

y tuberculosis eran los fenómenos sociales a erradicar

y las estructuras políticas a reprimir. Mecanismos como

los de las grandes percées , los derribos de murallas

interiores a las ciudades, la apertura y trazado de grandes e

inusitadas avenidas para una creciente movilidad, en suma una

ciudad moderna planteada como una "racional máquina

de habitar" surge y se enraiza en la Europa decimonónica,

planteando una alternativa total a la ciudad europea del medioevo.

Para ello se derriban las viejas murallas defensivas, se trazan

amplios boulevares, se regularizan las agrupaciones de casas

en islas o manzanas de nueva defininición en base a una

nueva "racionalidad" y surge la segunda gran generación

de ciudades en Europa para hacer frente a una, apenas bien definida,

modernidad.

Se trata de dar cabida en la ciudad, a los avances en materia

de facilidad de mivimiento y de movilidad con los ferrocarriles

y la máquina de vapor, asímismo hay que encajar

el fenómeno de la comunicabilidad tras la puesta en práctica

del telégrafo. En el fondo el mundo moderno del S.XIX

está del lado del movimiento y de la comunicación,

como interesaría a los futuristas italianos, y causaría

tantas decepciones en el mundo intelectual literario, así

en Zola y Unamuno, pero que al fin y a la postre, se plasmaría

con gran fortuna en la manera en la que fue construída

nuestra ciudad.

Uno de los valores preeminentes a la hora de calibrar los aciertos

de esta ciudad europea moderna, está en el acierto frente

a la elección de aquello que hoy, 120 años después,

llamamos el "modelo de ciudad". San Sebastián,

no sin una amplia discusión interna, acertó en

su prognóstico frente al futuro, en el planteamiento de

su programa proyectual. Esta ciudad optó ya desde 1890

por un modelo claramente turístico y veraniego, promocionándose

a sí misma, cual matrona que se precie ante los forasteros,

como manera de auspiciar prósperas economías, entonces

latentes, pero que se han demostrado de una enorme importancia

en la Europa de la superabundancia y del bienestar actual.

Dos fenómenos marcan esta época del urbanismo donostiarra.

Al margen de la fortuna de contar con un valioso, brillante y

sutil plan de Ensanche de la población, redactado por

el arquitecto Cortázar y la continua presencia, en el

devenir cotidiano urbanístico, del arquitecto Goikoa,

es necesario señalar la fortuna de resoluciones urbano-arquitectónicas

como las del Boulevard donostiarra (fig. 5)

y sobre todo en el acierto del emplazamiento del nuevo Templo

parroquial, llamado del Buen Pastor (fig. 6).

Auténticos elementos simbólicos y paradigmas de

los nuevos tiempos modernos, marcados por la necesidad común

a las ciudades de Europa de buscar nuevas formas arquitectónicas

y urbanas para las significar los valores de capitalidades políticas

y otras formas de hegemonía necesarias. (VOLVER)

PAUTAS

PARA EL PORVENIR

La San Sebastián decimonónica

y todos sus epígonos casi hasta los años cuarenta

del S.XX, con todos sus aciertos y contradicciones, pues no podemos

olvidar la dramática circustancia de dos guerras carlistas

en el S.XIX, y esa otra guerra incivil y fratricida producto

de un pronunciamiento antidemocrático e insurreccional,

entre 1936 y 1939 que algunos donostiarra de pro aún llaman

la "cruzada nacional", es la base de la ciudad que

viven los donostiarras de hoy. Su reflejo en las aguas atlánticas

de una bahía bastante encalmada y de un mar abierto y

bravo en la Zurriola marcan las señales de una gloria

antigua algo decadente pero siempre viva y cargada de personalidad.

Hoy en las primeras horas de un año 2000, esta ciudad

intenta alejarse del letargo de su propia contemplación

narcisista, en esa "incomparable concha de cristal"

sin dejar en el camino ningún girón de los muchos

capítulos positivos en la historia donostiarra, pero no

le está resultando fácil.

Sólo cabe la cultura como arma urbanística para

construir un futuro de mayor progreso y una menor conflictividad.

Sólo cabe conjugar con destreza el binomio de los conceptos

que se mueven entre la tradición de una historia complicada,

como todas, y la modernidad, como esperanza de progreso.

Por ello plantear pares de polaridades ente los valores históricos

y el porvenir, me puede servir para hacer algunas propuestas

estratégicas, a fin que nuestra urbe donostiarra continue

en un lugar apropiado dentro de esa amplia gama de las ciudades

de Europa, que sin ser las grandes y a veces inermes capitales

estatales decimonónicas, actue como un catalizador de

una nueva cultura comunal.

Entre el hemoso y neogótico Palacio de Miramar y la maravilla

escultórica de los Peines del Viento hay sin duda algo

más que una proximidad. El primero situado en el lugar

fundacional de la villa donostiarra, vieja Real Casa de Campo

y sede actual de Instituciones de cultura y sapiencia, además

de su indudable cualificación como baluarte institucional.

El segundo, como importante creación figurativa de la

cultura de la naturaleza a través de su impresionente

valor dulcificador de los ímpetus de los vientos, los

mares y las furias todas del Cosmos antes de llegar a esta ciudad.

Las relaciones formales, figurativas e institucionales entre

ambos elementos, fundamentales hoy en la estructura de esta ciudad,

son demasiado importantes para que las dejemos en manos del azar,

de la revancha de tantas guerras o de la más estúpida

frivolidad.

En el otro lado del arco del paseo de la Concha se levanta un

edificio enigmático, sede de una institución de

cultura importante, fundada en 1908, y por ello mayor de edad.

Me refiero al Aquarium de la Sociedad Oceanográfica donostiarra

que tras una profunda, emocionante y accidentada transformación

reciente está lanzada a la búsqueda de su propio

encaje arquitectónico-urbano-científico-universitario

e institucional en el nuevo cuadro de las proposiciones de esta

ciudad de cara a su futuro.

Nadie puede olvidar la vinculación arquitectónico-institucional

del Aquarium con el Paseo Nuevo, esa impresionante estructura

urbanística marítima lanzada "in antis"

y "supra mareas" frente al mar. Pero siguiendo

este grandioso paseo se llega de nuevo a los lugares construídos

con las casas de San Sebastián en la desembocadura del

Urumea. Nuestro río Enipeo y allí donde se entrega

dócil y despierto al abrazo fructífero de Poseidon

el dios del mar.

Precisamente en ese lugar se ha erigido una obra de gran importancia

arquitetónica, que consiste en un par de hermosos cubos

cristalinos, ambos de dimensiones correctas y animados de luces

cambiantes, que marcan el dominio y la conquista civilizada,

por parte de los ciudadanos, de esta parte -la Zurriola- de la

Ciudad.

La ajustada convivencia entre los significados y actividades

del Aquiarium y del nuevo Kursaal, será la segunda de

las polaridades que señalamos para el futuro del progreso

de Donostía-San Sebastián. Es necesario que las

muchas inquietudes científico-divulgativas del primero

se encajen con el enorme potencial cultural del segundo.

Al tiempo que se comprenden y se explican mutuamente dos arquitecturas

tan distintas, y tan distantes en el tiempo, pero que ambas representan

una respuesta conceptual unitaria frente al problema de construir

edificios enfrente del mar. De un mar cuya potencia y furia no

podemos obviar, allí donde las mareas marcan cuatro veces

por jornada unas diferencias de altura del orden de los cinco

metros. Es la repetición de lo que antes hemos expresado

para el Peine del Viento y el Palacio de Miramar.

Así esta ciudad respuesta afortunada a su "locus"

fundacional, sede de tantas contradicciones y desventuras, pero

también lugar en el que han arraigado valiosas iniciativas

de todo tipo a lo largo de la historia y sobre todo observatorio

privilegiado de las peripecias y otras bravuras del mar Atlántico,

al que muchos mapas llaman el Mar de los Vascos, podrá

seguir en el decurso de su propia historia encarnando los valores

del progreso y de la fe en sus ciudadanos y sobre todo en los

valores universales de la bondad cimentada en una experiencia

histórica, que permite seguir, sin miedos ni otras angustias,

un camino de cultura y prosperidad . (VOLVER)

Texto compuesto en base a los

escritos contenidos en el libro:

La

Vasconia de las Ciudades:

Bayona, Bilbao, Donostía,

Pamplona y Vitoria-Gasteiz

Ensayo arquitectónico e iconográfico

Autores: Iñaki Galarraga Aldanondo y Vicente Taberna1996

Edic.Bidebitarte. Aldapeta 70. San Sebastián |

Iñaki

Galarraga, profesor de la U.P.V/E.H.U. igalarragaa@nexo.es

Fotografías: Todas son de Iñaki Galarraga menos

la del Peine del Viento que es de Koch |