|

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como

objetivo dar a conocer el desaparecido oficio de carbonero y

poner de manifiesto la importancia tanto económica como

social de esta profesión en el Valle de Gordexola en el

pasado.

En Gordexola la elaboración artesanal del carbón

se transmitió de generación en generación

hasta nuestros días, sin embargo, los orígenes

de este antiquísimo proceso se pierden en la historia.

El libro Descripción histórica

del Valle de Gordejuela, Bilbao 1.919, de D. Eduardo de Escarzaga

recopila íntegramente las primeras Ordenanzas del Concejo

de Gordojuela que datan del S. XVI. La significación

del carbón en el Valle durante esta época se hace

patente en tres de los capítulos de estas Ordenanzas y

que pasamos a transcribir:

Capítulo de los facos

de carbón

Iten hordenamos e mandamos

que los facos en que miden los carbones sean trazales e derechos

e buenos, e que los rregidores hagan azer en el dicho concejo

buenos facos conformes e juftos e trazales según se husare

a cofta del dicho concejo, para que con aquellos se corigan los

que los hobieren, e que no se hagan mayores ny menores, e que

si alguno se hallare que los trae mayores o menores caya en pena

cada vez un rreal pa los rregidores e concejo amedias, e les

rompan los facos e que se cotejen cuando nuevos.

Capítulo sobre urtar

leña de carbón

Iten hordenamos e mandamos

que qualquiera que tomare o urtare leña de carbón

sin lizencia de su dueño que sea tenido a pagar e pague

al dueño todo lo que se hallere que perdió con

el doblo, con más trescientos mrs. de pena pa los rregidores

e graftos del concejo a medias, e que qualquiera pueda ser acusador.

Capítulo que nynguno

benda carbón fuera del Concejo

Iten hordenamos e mandamos

que nyngún vezino del dhº concejo que tobiere carbón

pa bender que no sea osado de lo bender fuera del concejo quisiéndolo

comprar los vezinos del dhº concejo, que lo haya de decir

públicamente en la parroquia donde es vezino en día

de domingo o fiesta solemne al tiempo de la mysa, e que de otra

manera la tal benta sea nynguna e pierda el dhº carbón

e caya en pena demás defto de seiscientos mrs. lo qual

todo sea para el dhº concejo e rregidores acusador a tercias.

Las ferrerías fueron las

principales consumidoras de carbón (materia prima imprescindible

para la fundición de hierro) por lo que se las denominó

"Devoradoras de bosques". En Gordexola funcionaron

diez ferrerías, siendo uno de los Valles que proporcionalmente

a su superficie más industrias poseía. Las fundiciones

estaban tan arraigadas en la vida de Gordexola que sus habitantes

cambiaron el nombre de su río, Ibalcibar por Herrerías.

En aquel entonces el número

de personas que se dedicaba a este oficio era tan alto y el consumo

de leña tan abundante que los enfrentamientos entre ferrones

y caseros no tardaron en aparecer, siendo éste uno de

los factores que aceleraron la desparición de las fundiciones.

A finales del S. XIX las ferrerías

iniciaron su declive, dejaron de ser competitivas y su producción

disminuyó notablemente. Una vez desaparecidas las fundiciones,

la vigilancia de los montes se descuidó y los frondosos

bosques de Gordexola tan prolíficos en robles, encinas,

castaños, hayas, alisos, fresnos, abedules y arbustos

como el brezo y el borto, comenzaron a ser talados indiscriminadamente.

Si no hubiera sido por los bortales, con un ciclo de reproducción

de 25 años y sin necesidad de repoblación, los

bosques no se hubieran recuperado.

En la década de los años

cuarenta, y para la obtención de gas, se incrementó

la producción y el consumo de carbón, debido a

la escasez de gasolina y a la necesidad de encontrar un sustituto

para poner en funcionamiento los vehículos a motor. En

los años cincuenta la utilización del carbón

disminuyó considerablemente hasta practicamente desaparecer

en los años sesenta.

Por último, queremos indicar

que la nomenclatura utilizada en este estudio era la empleada

en el Valle de Gordexola y que, por tanto, las herramientas,

así como las distintas fases del proceso podrían

conocerse con otros nombres fuera de este Valle. También

queremos apuntar que las medidas aquí ofrecidas son meramente

orientativas.

LA VIDA DEL CARBONERO

El carbonero desarrollaba un

trabajo muy duro bajo situaciones meteorológicas de todo

tipo. Durante la elaboración del carbón no había

tiempo para el descanso ni el sueño. Tanto de día

como de noche el carbonero debía controlar varias hoyas

que se encontraban en diferentes fases del proceso, lo que exigía

una vigilancia continua.

El aspecto del carbonero era

casi fantasmagórico, con la cara oscurecida por el carbón

y las ropas rasgadas por la maleza, pero tal vez por eso, contaba

con la simpatía de los niños que jugaban a adivinar

el nombre del carbonero que volvía al pueblo después

del trabajo.

Cuando trabajaba en un monte

de robles, hayas o castaños, donde confíaba permanecer

un periodo de tiempo largo, fabricaba una cabaña con piedra

en la base y madera en el tejado, sobre esta madera colocaba

césped (la parte terrosa hacia el exterior y la hierba

en contacto con la madera) y por último, una capa de cisco

que facilitaba el deslizamiento del agua por la cubierta. Sin

embargo, en lugares donde la estancia sería breve, el

refugio se construía en madera y con una cubierta de helechos.

La alimentación no era

variada. Por la mañana tomaba tocino frito; al mediodía,

cocido de habas o alubias con tocino cocido y; por la noche,

patatas cocidas con tocino frito, siempre acompañado de

pan y agua. En ocasiones se sustituía el tocino por cecina

(carne de oveja o cabra en salmuera). En Otoño la dieta

se amplíaba con castañas y pimientos, y en Invierno

solo se hacían dos comidas.

El lugar de trabajo era el monte

y como el mismo monte sufrían las inclimencias del clima.

Estos hombres eran grandes observadores de las aves, el viento,

las nubes y de todo aquello que pudiera ofrecerles alguna información

sobre el tiempo que padecerían. Por esto queremos reflejar

aquí algunos de sus refranes y conclusiones, fruto de

la sabiduría popular y de sus propias experiencias:

- "Cuando las grullas veas

pasar del mar a la peña, coge el carro y trae leña".

Pronóstico de mal tiempo.

- "Cuando las grullas veas pasar de la peña al mar,

vete a arar". Señal de buen tiempo.

- "Cielo empedrado en veinticuatro horas el suelo mojado".

- Si durante una noche de cielo despejado helaba y súbitamente

se nublaba, se decía: "Helada cubierta, nevada a

la puerta".

- El viento del Norte, Cierzo, era muy apreciado por el carbonero

en los meses de Abril a Septiembre.

- El viento Sur era el más temido.

- El viento del Noroeste, Gallego o Regañón, predecía

lluvia.

- El viento del Nordeste, Solano, no tenía simpatías:

"Malo en invierno y peor en verano".

- Podían predecir la intensidad de las tormentas de verano

por la zona por la que se acercaran y por el viento que soplara.

A pesar de la dureza de su trabajo,

el carbonero era una persona que aceptaba su oficio con dignidad.

Su fe en Dios era profunda. En el silencio de la noche y en la

profundidad del monte hablaba con El, pidiéndole fortaleza

y ánimo, y por el recuerdo que muchos vecinos guardan

de ellos, sus rezos eran escuchados.

CABAÑA Y UTENSILIOS

DE COCINA DEL CARBONERO

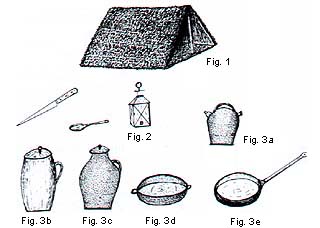

Fig. 1.- Cabaña de carbonero: Cubierta de helecho

y suelo de hojarasca.

Fig. 2.- Farol.

Fig. 3.- Menaje de cocina: a) Barrilla o botijo; b) Puchero

de porcelana (hierro esmalatado); c) Puchero de barro; d) Cazuela

de barro; e) Sartén. |

PROCESO PARA LA OBTENCIÓN

DE CARBÓN VEGETAL

Preparación de la leña

La preparación

dependía del tipo de leña y del lugar dónde

ésta se encontrara.

Si se trataba de leña de árboles trasmochos (roble,

castaño, haya, encina, fresno) se cortaba el árbol

por el tronco (matarrasa) y una vez en el suelo se podaban las

ramas y se partía el tronco con "tronzador"

(Fig. G).

En el caso de que la leña a utilizar fuera leña

de borta o leña de rama, se procedía a su corte

y posterior vareo (eliminación de las puntas y ramas delgadas

inservibles para la obtención del carbón).

La leña de borta también

podía ser preparada de otro modo. Este método era

el más utilizado por dos razones fundamentales: la primera,

porque reducía considerablemente la mano de obra y; la

segunda, porque permitía que el monte se mantuviera limpio.

Consistía en cortar la leña, abandonarla hasta

que se secara aquello no aprovechable para carbón y por

último, quemarla. De este modo, el fuego sustituía

al vareo. Esta forma de preparar la leña exigía

unos cuidados especiales: primero, limpieza total de las orillas

de la leña a quemar para evitar la propagación

del fuego; segundo, evitar el viento fuerte que podría

desplazar alguna rama encendida y provocar un incendio en terrenos

colindantes y; tercero, conseguir que aquello no utilizable para

carbón se secara, ya que si no lo hiciera, ardería

mal, y por tanto, habría que varearlo ahora con más

dificultad y esfuerzo, y conseguir que aquello utilizable para

carbón no se secara ya que podría quemarse en exceso

con la consiguiente pérdida económica. Este método

se ponía en práctica por la mañana temprano,

cuando el rocío aún estaba presente para evitar

que el fuego tomara demasiada fuerza al quemar las zonas próximas

de la leña a preparar. Esta labor aparentemente sencilla

era, por el contrario, muy complicada y necesitaba de toda la

experiencia y pericia del carbonero.

Preparación del suelo

de hoya

Antes de recoger la leña

había que elegir y preparar el suelo destinado a la elaboración

del carbón.

El suelo de elección sería aquel sobre el que ya

se hubiera producido carbón, previa limpieza y reparación

si fuera necesario.

En el caso de que el suelo se preparara por primera vez y se

tratara de una ladera, había que retirar la tierra de

la parte alta y colocarla en la zona baja hasta conseguir una

superficie plana. Para sujetar esta tierra se construía

una pared o seto (trenzado de varas y estacas).

Posteriormente había que compactar el suelo mediante el

apisonado de la tierra para imposibilitar la entrada de aire

a través del suelo, ya que si existieran corrientes sería

muy difícil controlar el fuego durante la carbonización.

La forma del suelo preparado era circular.

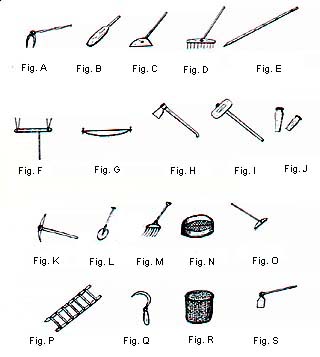

HERRAMIENTAS DEL CARBONERO

Fig. A.- Picacho

Fig. B.- Mandarria

Fig. C.- Rodillo

Fig. D.- Cardillo

Fig. E.- Barnero

Fig. F.- Burro

Fig. G.- Tronzador |

Fig. H.- Hacha

Fig. I.- Porra

Fig. J.- Cuñas

Fig. K.- Pico

Fig. L.- Pala

Fig. M.- Sarda |

Fig. N.- Criba

Fig. O.- Rastrillo

Fig. P.- Escalera

Fig. Q.- Hoz

Fig. R.- Cesto

Fig. S.- Azada |

Recogida o acarreo de la leña

hasta el suelo de hoya

La recogida de la leña

se hacía basicamente de tres maneras:

"a tirón", "a hombros" o con tracción

animal.

El acarreo "a tirón" consistía en lanzar

con el brazo la leña cuando ésta se encontraba

próxima a la hoya.

Para transportar troncos de robles,

castaño, etc, se utilizaban bueyes; unas veces provistos

de cadenas que arrastraban los troncos sin cortar y; otras, provistos

de un carro que llevaba el tronco ya cortado. Pero esta forma

de acarreo generalmente no era víable por lo que se llevaba

"a hombros" en la mayoría de los casos.

"A hombros" se transportaba

la leña tanto cortada como sin cortar. Para recoger la

partida se empleaba un instrumento llamado "burro"

(Fig. F). Este se realizaba con una madera cilíndrica

de 80 cm. de longitud y 10 cm. de grosor. Sobre este cilindro

y a 10 cm. de sus extremos se hacían cuatro agujeros inclinados,

dos a cada lado. En estos agujeros se colocaban cuatro palos

de 50 cm. de longitud y 4 cm. de grosor, formanado una V. En

la parte opuesta y a 30 cm. de uno de los extremos se realizaba

un agujero, esta vez vertical, en el que se introducía

un palo de 1 m. de longitud, que serviría de agarradero.

El carbonero apoyaba el mango en el suelo, con una mano lo sujetaba

y con la otra lo cargaba de leña. Al encontrarse la carga

ya a 1 m. de altura, llevarlo hasta el hombro resultaba fácil.

Longitud y grosor de la leña

para formar la hoya

La leña se apoyaba

sobre un picadero (tronco de 20 cm. de grosor y 1 m. de altura)

y se cortaba con una longitud de 80 cm. aproximadamente. Se procuraba

conseguir leñas rectas a ser posible para facilitar el

posterior armado de la hoya.

Los troncos de roble, etc, se

cortaban con tronzador (Fig. G) con una longitud de 80 cm. y

posteriormente con porras (Fig. I) y cuñas

(Fig. J) de hierro se abrían para disminuír su

grosor. El grosor a conseguir dependía del tamaño

de las hoyas que se fueran a construír. En ocasiones se

utilizaban "cabezas" (parte superior del tronco del

árbol trasmocho), pero para esto era necesario que el

acceso de los carros fuera posible.

Armado de la hoya

Una vez limpio el suelo

y colocada la leña en los alrededores de la hoya a construír,

comenzaba la fase de armado.

En primer lugar, se clavaba un palo verticalmente en el centro

del ruedo. Su longitud podía variar entre 3 y 6 m. y su

grosor entre 10 y 15 cm., dependiendo del tamaño de la

hoya que podía tener un diámetro de base de 4 a

10 m. y una altura de 2 a 5 m.

En segundo lugar, se colocaba la leña alrededor del palo

formando un cono y procurando que quedara uniformemente distribuída

para que de este modo se redujera el número de "enchiduras"

(hundimiento de la corteza) durante la cocción. En último

lugar se disponía la leña de menor grosor.

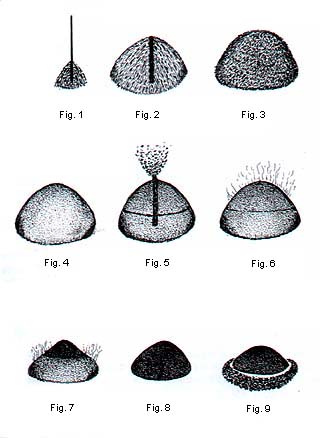

FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN

DEL CARBÓN VEGETAL

Fig. 1.- Comienzo del armado de la hoya.

Fig. 2.- Hoya armada.

Fig. 3.- Hoya tapada con helecho.

Fig. 4.- Hoya tapada ya con tierra.

Fig. 5.- Comienzo del fuego. |

Fig. 6.- Inicio de la cocción.

Fig. 7.- Carbonización.

Fig. 8.- Proceso de enfríamiento de la hoya.

Fig. 9.- Primera extracción. |

Tapado o cubierta

La cubierta es la barrera

física que aisla la madera del exterior para que el oxígeno

del aire no la incendie. Esto es básico para la correcta

carbonización, que no es más que la combustión

lenta e incompleta de la madera.

Sobre la hoya se colocaba una

capa de helecho generalmente, aunque también se utilizaba

hierba, musgo, hojarasca, cesped, etc... En este momento se procedía

a la extracción del palo que se había colocado

en el centro y se taponaba el agujero (futura chimenea) con helecho

para impedir la entrada de tierra de la última capa. Esta

tierra debía ser muy fina por lo que en ocasiones había

que cribarla. La mejor tierra era el "cisco" (tierra

quemada con la que ya se había hecho carbón). Jamás

se utilizaba tierra arcillosa.

Mientras la hoya estuviera ardiendo

era fundamental contar en sus cercanías con cisco, helecho,

tierra, hierba y leña en pequeños trozos para subsanar

las "enchiduras" que pudieran ir apareciendo.

También era necesario

fabricar un anillo a base de helechos a unos 80 cm. del suelo

y siguiendo todo el perímetro de la hoya con el fin de

sujetar la tierra de la parte alta de la hoya (corona) debido

a la gran pendiente que ésta presentaba. Con este mismo

objetivo y como alternativa, también podía construírse

un instrumento formado por palos horizontales sujetos a otros

verticales.

Encendido de la hoya

Cerca de la hoya se encendía

una pequeña hoguera, la brasa obtenida junto a unos pequeños

trozos de leña se iban introduciendo con la ayuda de una

pala (Fig. L) a través de la chimenea. Con un "barnero"

(vara de 3 ó 4 m. de longitud y de 5 a 8 cm. de grosor,

fig. E) se adentraban las brasas y leñas hasta alcanzar

el fuego con la fuerza suficiente para no extinguirse en el momento

de tapar la chimenea. La intensidad deseada del fuego se reconocía

al aflorar éste por encima de la cubierta. El tiempo transcurrido

dependía de la humedad de la leña, su grosor, tamaño

de la hoya, etc, oscilando entre 30 y 60 minutos.

En este punto se procedía

al tapado de la chimenea, primero con cesped o helechos, y más

tarde con cisco. En este instante el humo, que era azulado, se

tornaba blanco y denso (vapor) debido al proceso de secado que

sufría la leña.

A partir de ahora la vigilancia

debía ser exhaustiva, sobre todo, durante las primeras

ocho a diez horas, tiempo necesario para "entrar en carbón"

(momento en que comenzaba la carbonización de la corona).

Durante la carbonización la leña iba perdiendo

volumen por lo que había que golpearla con la "mandarria"

(pala de madera de cierto peso, fig. B) y de esta forma compactar

el carbón ya hecho y reducir los huecos que se producían.

Uno de los factores más

importantes a tener en cuenta era la intensidad del fuego. Si

la cocción era demasiado rápida, el carbón

se quemaría, obteniendo carbonilla. Si la cocción

era demasiado lenta, el carbón tendrá zonas mal

cocidas, consiguiendo tizos (leña de carbonización

incompleta). Por estas razones, el carbonero tenía que

abrir agujeros de ventilación en aquellas partes con menor

temperatura y taponar las zonas con mayor temperatura, procurando

alcanzar una intensidad homogénea del fuego en las diferentes

alturas de la hoya.

Fig. 5.- Hoya armada. |

Fig. 6.- Introducción de brasas por la chimenea con

la ayuda de una pala. |

Fig. 7.- Con el "barnero" se adentran las brasas. |

Fig. 8.- Con la "mandarria" se golpea la corona

para compactar el carbón. |

La carbonización

se desarrollaba de arriba a abajo y del centro hacia la superficie.

El tiempo de duración de este proceso era de cinco, diez,

quince o más días en función del tamaño

de la hoya.

Enfriado de la hoya

Una vez terminada la

cocción se procedía a "resfríar"

la hoya. En primer lugar, se quitaba la cubierta de helechos

no quemados con la ayuda de un rastrillo (Fig. O) de púas

cortas. En segundo lugar, y con un "rodillo" (instrumento

de madera en forma de media luna, parecido al rastrillo pero

sin púas, fig. C) se removía la tierra quemada

(cisco) con el fin de cerrar los poros de ventilación,

así se apagarían los pequeños focos de fuego

que todaván quedaran en el interior.

Pasadas unas horas en las que

se dejaba la hoya en reposo, se hacía la primera extracción

con el "picacho" (instrumento con mango de madera y

dos finas púas de hierro en formas de U de unos 20 cm.

de longitud, fig. A) y se extendía el carbón con

el "cardillo" (instrumento parecido al rastrillo pero

con púas más largas, fig. D). El carbón

debía permanecer extendido durante horas para asegurarse

de que el fuego no se escondiera en su interior. La hoya volvía

a ser tapada y el proceso se repetía de igual manera sucesivamente.

En verano este trabajo se realizaba

al amanecer o durante la puesta de sol, ya que el calor del carbón

sumado al calor del sol hacía la labor muy dura.

Envasado

El envasado era realizado

por los propios carboneros aunque excepcionalmente lo hiciera

el dueño o el contratista (intermediario entre carbonero

y ferrería).

Cuando el contrato se hacía

por "cargas" se compraba el carbón por un volumen

estándar que venía dado por el tamaño de

dos sacos. Estos sacos eran proporcionados por el dueño

o el contratista, pero si el carbonero creía que los sacos

no se ajustaban a la medida establecida, acudía al Ayuntamiento

para cerciorarse. Este volumen correspondía a un peso

de 50 Kg.

Para el envasado el carbón

más grueso se colocaba sobre un saco tendido en el suelo.

Luego, cogiéndolo por las cuatro puntas se dejaba deslizar

el carbón en el envase o saco. El carbón más

menudo se pasaba por una criba (Fig. N) para limpiarlo de impurezas

y ya podía introducirse con el resto del carbón

grueso. En este sistema de "cargas" era importante

mantener el volumen y por ello, en ocasiones los carbones gruesos

se incorporaban a mano. Una vez lleno el saco, el comprador revisaba

si el volumen era el exigido y para comprobarlo, lo levantaba

dando un giro a derecha e izquierda y un pequeño golpe

en el suelo.

A partir de los años cuarenta

la venta comenzó a hacerse por peso. En este caso el envasado

del carbón más grueso se hacía mediante

la "sarda" (instrumento con mango de madera y extremo

en forma de pala con púas de hierro, fig. M) y el carbón

más fino por el medio de la criba.

Ya envasado y dado el visto bueno

se colocaban unos helechos o unas puntas de borta sobre el carbón

y se comenzaba a "chapar" (cerrar) el saco. Para esto

se hacía pasar una cuerda a modo de pespunte por el perímetro

de la boca del saco.

Fig. 9.- Enfríado de la hoya. |

Fig. 10.- Transporte "a hombros" y por parejas

de sacos de carbón hasta el "cargue". |

Fig. 11.- Sacos de carbón preparados para cargar

en el carro. |

La vida del carbonero y proceso

para la obtención de carbón vegetal Para terminar

portaban los sacos por parejas "a hombros" y los llevaban

hasta el "cargue" (lugar al que podía acceder

el carretero). Esta tarea era muy dura porque la distancia que

había que recorrer era grande en la mayoría de

los casos. Con esta labor finalizaba el trabajo del carbonero.

Transporte hasta las ferrerias

El transporte más

utilizado era el carro guíado por bueyes, aunque excepcionalmente

podía hacerse a lomos de un burro o de un mulo.

Los sacos se colocaban transversalmente en el carro, formando

dos filas completas y una tercera incompleta. En el espacio que

aquí se producía se instalaba un aparato llamado

"torno" que se empleaba para tensar las cuerdas que

sujetaban los sacos.

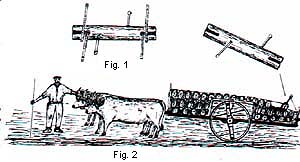

TRANSPORTE DEL CARBÓN

Fig. 1.- Torno: Instrumento utilizado para tensar las cuerdas

que sujetaban los sacos de carbón.

Fig. 2.- Carro guíado por bueyes para el transporte

de los sacos de carbón desde el monte hasta las ferrerías.

Miguel Polancos Aretxabala |