1.- Área de estudio

La Reserva Natural de Larra-Belagua (RNLB)

y Ezkaurre están localizados en una zona de transición

entre las características climáticas oceánicas

y mediterráneas, creando multitud de microclimas contrastados.

Así, la innivación se prolonga 5 ó 6 meses

en umbrías o fondos de dolinas, mientras que en solanas,

crestas y pies de cantil soleados dura la mitad o menos. La precipítación

sobrepasa los 2000mm anuales. Las nieblas son muy frecuentes

y la temperatura varía mucho según la humedad e

insolación. El relieve puede condicionar asímismo

diferencias importantes entre solana y umbría al mediodía.

El proceso acumulativo de agua y suelo progresa más en

las hondonadas situadas por debajo de 1700m de altitud, donde

se desarrolla un hayedo-abetal. En cambio, laderas y crestas

no han permitido que se complete el proceso edafogenético,

con predominio de suelos esqueléticos de perfil A/C. Prados

y pastos componen, junto a dichos bosques, un paisaje silvo-pastoral

que ha sido solar de una antigua cultura ganadera trashumante.

Larra. Vista desde el mirador en

la falda de Lakora. En último término,

de izda. a dcha., Iror Errege Maia, Ukerdi y Budogia

(Fot.: Enciclopedia Auñamendi - 1978)

En algunas zonas bajas, y principalmente

de exposición solana, existe un pinar de pino albar (Pinus

sylvestris), se trata de un paso  en

la sucesión hacia la instalación definitiva del

hayedo-abetal, que procede generalmente de las prácticas

forestales. El hayedo-abetal deja casi sin posibilidades al estrato

herbáceo, donde aparecen sobre todo helechos, humedales,

manantiales, pequeños arroyos, zacardales, megaforbios,

y escasamente algunas plantas nemorales. En las zonas más

kársticas las herbáceas se hacen más abundantes

debido a que los resaltes rocosos no permiten que el tapiz arbóreo

sea continuo.Lo más característico de la vegetación

kárstica en la RNLB es el pinar claro de pino negro, desarrollado

en el nivel altitudinal inmediatamente superior al hayedo. Este

pinar en las zonas más secas tiene un sotobosque con abundantes

herbáceas (Sesleria coerulea y Festuca sp.)

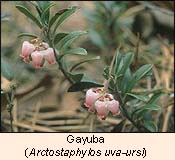

y donde la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) es el arbusto

más abundante. En enclaves con mayor innivación

el sotobosque tiene un carácter más en

la sucesión hacia la instalación definitiva del

hayedo-abetal, que procede generalmente de las prácticas

forestales. El hayedo-abetal deja casi sin posibilidades al estrato

herbáceo, donde aparecen sobre todo helechos, humedales,

manantiales, pequeños arroyos, zacardales, megaforbios,

y escasamente algunas plantas nemorales. En las zonas más

kársticas las herbáceas se hacen más abundantes

debido a que los resaltes rocosos no permiten que el tapiz arbóreo

sea continuo.Lo más característico de la vegetación

kárstica en la RNLB es el pinar claro de pino negro, desarrollado

en el nivel altitudinal inmediatamente superior al hayedo. Este

pinar en las zonas más secas tiene un sotobosque con abundantes

herbáceas (Sesleria coerulea y Festuca sp.)

y donde la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) es el arbusto

más abundante. En enclaves con mayor innivación

el sotobosque tiene un carácter más  arbustivo,

sobre todo de rododendro (Rhododendron ferrugineum), arándano

(Vaccinium myrtillus) y, más escaso, enebro (Juniperus

communis). Sobre los llanos que han soportado mayor presión

ganadera se han establecido un cervunal-brezal. Esta formación,

acompañada de especies nitrófilas, nivícolas,

helechos abundantes y algún megaforbio, caracteriza las

dolinas y simas. La zona supraforestal está dominada por

el roquedo y en él la innivación se alarga hasta

los siete meses, la temperatura es baja casi todo el año,

los suelos son esqueléticos, el viento es fuerte y la

insolación intensa. En ella, junto a islotes del piso

alpino de los puntos más elevados, puede verse un mosaico

de cervunales, ventisqueros, fisuras en varias exposiciones,

comunidades glareícolas etc. Aquí, el porcentaje

de plantas endémicas es mayor que en cualquier otro ambiente.

A diferencia de la RNLB, en el macizo de Ezkaurre el hayedo da

paso al pasto sin pasar por el pinar de pino negro. arbustivo,

sobre todo de rododendro (Rhododendron ferrugineum), arándano

(Vaccinium myrtillus) y, más escaso, enebro (Juniperus

communis). Sobre los llanos que han soportado mayor presión

ganadera se han establecido un cervunal-brezal. Esta formación,

acompañada de especies nitrófilas, nivícolas,

helechos abundantes y algún megaforbio, caracteriza las

dolinas y simas. La zona supraforestal está dominada por

el roquedo y en él la innivación se alarga hasta

los siete meses, la temperatura es baja casi todo el año,

los suelos son esqueléticos, el viento es fuerte y la

insolación intensa. En ella, junto a islotes del piso

alpino de los puntos más elevados, puede verse un mosaico

de cervunales, ventisqueros, fisuras en varias exposiciones,

comunidades glareícolas etc. Aquí, el porcentaje

de plantas endémicas es mayor que en cualquier otro ambiente.

A diferencia de la RNLB, en el macizo de Ezkaurre el hayedo da

paso al pasto sin pasar por el pinar de pino negro.

Pino albar (Pinus sylvestris)

y pino negro (Pinus uncinata)

(Fotografías cortesía del Web del Medio Ambiente - Cintruénigo

- Navarra)

El área con sarrio de

Navarra limita al Sur y al Oeste con áreas sin ejemplares;

al Norte con Francia, donde el exceso de caza ha hecho desaparecer

prácticamente la población y donde se lleva a cabo

un proyecto de reintroducción (R.Beitia com.pers) y al

Oeste con la Reserva de Caza de Los Valles, en Huesca, con una

población estimada de unos 2.200 animales en 1997. (VOLVER)

2.- Demografía

En 1996 se puso en marcha en

Navarra la monitorización demográfica del sarrio,

llevado a cabo básicamente por el guarderío de

Medio Ambiente, vigilantes contratados y miembros de esta consultora.

La novedad de la labor encomendada ha dado lugar a que una proporción

significativa de los animales observados no lleguen a clasificarse

y las dificultades meteorológicas que impone el área

de trabajo impiden que los recorridos se realicen en las condiciones

óptimas.

El censo mínimo aproximado

es de unos 110 individuos para la RNLB y de unos 30 en Ezkaurre.

Se trata del límite de distribución occidental

del sarrio en la cadena pirenaica. En las zonas circundantes

a los dos núcleos navarros, tanto el área limitrofe

de la Reserva de Caza de Los Valles en Aragón como el

Pirineo francés, los grupos de sarrios son exiguos y la

densidad es muy baja. El tamaño poblacional en la Reserva

Natural de Larra-Belagoa aumentó apreciablemente desde

los años 70 (Jesús Elosegui, com. pers.) hasta

el primer contaje de este grupo de sarrios realizado a comienzos

de los 90. Sin embargo, los sarrios de la RNLB no parecen haber

aumentado en efectivos desde entonces. El número de sarrios

de Ezkaurre ha crecido de los 10 a 20 individuos estimados en

1992 a los cerca de 30 observados en los últimos dos años.

Es posible, sin embargo, que este incremento se produzca a expensas

de los individuos jóvenes que se dispersen desde la RNLB. El censo mínimo aproximado

es de unos 110 individuos para la RNLB y de unos 30 en Ezkaurre.

Se trata del límite de distribución occidental

del sarrio en la cadena pirenaica. En las zonas circundantes

a los dos núcleos navarros, tanto el área limitrofe

de la Reserva de Caza de Los Valles en Aragón como el

Pirineo francés, los grupos de sarrios son exiguos y la

densidad es muy baja. El tamaño poblacional en la Reserva

Natural de Larra-Belagoa aumentó apreciablemente desde

los años 70 (Jesús Elosegui, com. pers.) hasta

el primer contaje de este grupo de sarrios realizado a comienzos

de los 90. Sin embargo, los sarrios de la RNLB no parecen haber

aumentado en efectivos desde entonces. El número de sarrios

de Ezkaurre ha crecido de los 10 a 20 individuos estimados en

1992 a los cerca de 30 observados en los últimos dos años.

Es posible, sin embargo, que este incremento se produzca a expensas

de los individuos jóvenes que se dispersen desde la RNLB.

La fertilidad de las hembras

fluctúa a lo largo de los años, entre el 65% y

el 90%. La sex ratio estimada ha sido también variable

con los años, aunque estas variaciones no tengan posiblemente

significado biológico alguno y sean debidos a errores

del muestreo. Es probable que la proporción de sexos real

esté desviada hacia las hembras (2 machos : 3 hembras).

La mortalidad aparente durante el primer año de vida,

estimada por primera vez en 1997, gracias al seguimiento consecutivo

de los años 1996 y 1997, es del 78%, lo cual supone un

reclutamiento poblacional bajo. En Ezkaurre, el número

de hembras seguidas de cría es bajo y el número

de segallos (jóvenes entre 1 y 3 años) elevado

(1997).

La densidad del sarrio desciende

de Este a Oeste en el último tramo del Pirineo oscense

y después vuelve a recuperarse debilmente en Larra. En

los últimos años, parece que ha aumentado el número

de individuos en las inmediaciones de la RNLB pertenecientes

a territorio aragonés, concretamente la vertiente sur

de Lapakiza. Hay que destacar también que al Oeste del

Río Veral en la concomitante RCLV (Reserva de Caza de

los Valles de Aragón, Huesca) debido al bajo número

de sarrios existente, a la necesidad de aplicar un mismo criterio

de gestión a las unidades naturales de gestión

-macizos montañosos- y tras la realización del

trabajo sobre el sarrio en Navarra, toda esta zona ha quedado

sin cazar siguiendo nuestras recomendaciones. Además el

seguimiento del sarrio en los macizos de Larra-Lapakiza y Ezkaurre

se realiza de forma coordinada con el Guarderío aragonés.

Asímismo, el número

de efectivos ha sido muy reducido en la vertiente francesa adyacente

con la Reserva Natural de Larra-Belagoa. Recientemente, la Federación

Departamental de Cazadores de los Pirineos Atlánticos

ha puesto en marcha un programa de reintroducción de sarrios

que afecta a la vertiente francesa situada entre la Mesa de los

Tres Reyes, el Anie y el bosque de Issaux, correspondiente a

la muga oriental con Larra-Belagoa. Desde el año 1994

hasta 1996 se han liberado 64 sarrios marcados procedentes del

PNP vecino (Parque Nacional del Pirineo Francés),

como consecuencia de ello, el número de sarrios ha aumentado

desde los 23 estimados antes de la reintroducción (1993)

a los 197 calculados en 1997. La densidad máxima para

el área es de 2 ind/km² y se ha concedido para la

temporada de caza 1997/98 un cupo del 8%. Únicamente entre

15 y 20 individuos está localizado en zonas en contacto

con la muga navarra, concretamente la vertiente sureste del pico

Anie, aunque se ha propuesto una zona de refugio, sin caza. La

evolución de la población en este área dependerá

del comportamiento futuro de los factores que determinaron la

reducción del número de sarrios en el pasado, es

decir, la presión ganadera y, sobre todo, la presión

de caza. Por otro lado, en la zona francesa mugante por el norte

-desde la Piedra de San Martín hacia el Oeste- no se han

reintroducido sarrios y la especie ha desaparecido prácticamente.

Es posible que los animales marcados observados en Navarra procedan

de los sarrios de este programa. (VOLVER)

3.- Estructura social

El tamaño y composición

de los grupos de sarrios en la RNLB varía a lo largo del

año influido por variables poblacionales –reproducción,

parto, densidad, etc.– o ambientales –hábitat,

disponibilidad de alimento, etc. No existen grupos estables y

cada clase de sexo y edad muestra tendencia a asociarse, sobre

todo, consigo misma.

En la RNLB, la particularidad

del medio bocoso y el relieve abrupto dan lugar a que el tamaño

de los agregados se mantenga relativamente constante a lo largo

del año. La única discrepancia es relativa a la

época de partos, donde los grupos son de menor tamaño

y además se dan las mayores agregaciones. Estas dos situaciones

aparentemente contradictorias son reflejo de dos fenómenos

biológicos distintos. El menor tamaño de los grupos

es producido por el comportamiento pre y postparto de las hembras

que tienden a ser solitarias como ocurre en otras poblaciones

pirenaicas. Sin embargo inmediatamente después de este

período las hembras tienden a agruparse en grandes manadas

mixtas en las que existen guarderías. Éste es un

comportamiento en el que se optimiza el cuidado de las crías

disminuyendo el tiempo dedicado a su vigilancia y aumentando

a su vez el dedicado a la alimentación: éste es,

por otro lado, el momento en que las crías son más

vulnerables.

Peña de Ezkaurre. Fot.: Enciclopedia

Auñamendi

Las grandes manadas aparecen

de mayo a septiembre y los grupos mixtos aparecen todo el año

y no sólamente en el celo, como ocurre en los Abruzos.

La baja sociabilidad de las machos es la responsable de que los

machos solitarios sean más abundantes que las hembras

solitarias y que los grupos de machos sean escasos en Navarra.

En el vecino PNP francés, probablemente debido a la elevada

densidad, son abundantes y llegan a agregar hasta 64 machos a

la vez. Asímismo, los machos habitan mayoritariamente

en el bosque durante el verano frente a la ocupación de

las zonas abiertas por parte de las hembras con crías.

El tamaño de los harenes

durante el celo permite comprobar su bajo número de hembras

probablemente debido a la baja densidad de la población

y a la influencia del medio en el tamaño de los agregados,

pues el celo ocurre tanto en pastizales como en el bosque. El

tamaño de los harenes es mayor en medios abiertos donde

existe mayor visibilidad y permite a los machos controlar mejor

a las hembras que en medio cerrado. En observaciones de campo

en otras áreas con mayor densidad hemos comprobado la

existencia de harenes de más de diez hembras. (VOLVER)

4.- Uso del hábitat

El sarrio utiliza preferentemente

los pastizales y en menor medida el bosque de pino negro en la

RNLB. Su alimentación prevalentemente pastadora podría

justificar esta selección. La distribución altitudinal

anual encontrada difiere de la de otras poblaciones ya que no

existe una migración altitudinal estival marcada a los

pastos supraforestales. La distribución estival de la

Reserva, con sarrios repartidos por todos los niveles altitudinales

en función de su disponibilidad, sugiere una distribución

espacial de los agregados al azar, en un momento en el que los

recursos son más abundantes y están repartidos

más homogéneamente.

La abundante presencia de ganado

doméstico en los pastos más extensos de la Reserva

está desplazando a los sarrios y forzándoles a

una estrategia del uso del espacio más propia de ungulados

de bosque. En macizos de mayor rango alitudinal y extensión,

el sarrio ocupa durante el verano las máximas alturas,

siempre por encima del ganado y lejos de las interferencias humanas

(García-González et al. 1990). Aquí,

sin embargo, el refugio es el bosque.

El escaso y bajo rango ocupado

en invierno y fin de invierno por esta población se justifica

por la abundante capa de nieve que obliga a los animales a desplazarse

a menores cotas, libres del manto nivoso, que les permiten alimentarse

en los pastizales bajos. A partir de la primavera el rango altitudinal

va ampliándose en ambos sentidos: los sarrios siguen la

onda fenológica del pasto al ir retrocediendo la nieve.

En conjunto la frecuentación

humana es escasa en las zonas de sarrio de la RNLB, sin duda

debida a la dificultad orográfica. Son los militares los

visitantes que más frecuentan el área. (VOLVER)

5.- Estado sanitario

Hemos inferido el estado sanitario

general de la población a partir de la carga parasitaria

estimada a partir del análisis coprológico de las

heces frescas y a la valoración de la excreción

de larvas y huevos de parásitos pulmonares y gastrointestinales.

En este sentido el estado sanitario poblacional es bueno aunque

algunos ejemplares muestran una carga parasitaria elevada.

Los géneros de los parásitos

y su prevalencia en el sarrio en Navarra son las esperadas en

estas poblaciones de ungulados silvestres. No se aprecian diferencias

entre los géneros encontrados a lo largo del año.

El género de los parásitos pulmonares es diferente

respecto de los rebecos de la Cordillera Cantábrica y

de otras partes del Pirineo, debido probablemente a los distintos

hospedadores intermedios que utilizan los parásitos. El

momento de máxima excreción general coincide en

el tiempo con la época de partos de los animales. Por

otro lado, los máximos en la infestación de parásitos

gastrointestinales se producen probablemente de Mayo a Octubre.

(VOLVER)

6.- Alimentación

El estudio del nitrógeno

fecal, es decir el nitrógeno que se halla en las heces,

trata de evaluar las variaciones estacionales en la calidad de

la dieta a través de ese índice nutricional. Debido

a que se trata de un elemento importante en la nutrición

de los herbívoros, su abundancia en el alimento ingerido

puede indicar la calidad de la dieta en estos animales. El nitrógeno

fecal puede considerarse un índice de esta calidad de

la dieta ya que está relacionado con la concentración

de nitrógeno ingerida.

Entre marzo de 1992 y febrero

de 1993 realizamos un seguimiento mensual de la población

a partir de recorridos fijos de prospección en los que

estudiamos el uso del espacio; el gregarismo, es decir la variación

de la composición y tamaño de los grupos de individuos;

el estado sanitario, inferido a partir del análisis de

las larvas y huevos pulmonares y digestivos que aparecen en las

heces y realizamos una primera caracterización demográfica.

En este seguimiento estimamos la abundancia, fertilidad y proporción

de sexos de la población para el periodo de estudio. Las

mismas muestras de heces recogidas para inferir el estado sanitario

fueron utilizadas para estudiar la calidad de la dieta. Recogimos

alrededor de 10 muestras mensuales en la Reserva Natural de Larra-Belagoa.

Este espacio natural alberga el mayor grupo de sarrios de Navarra.

Las muestras se almacenaron en el congelador, para después

secarse y molerse antes de analizar el contenido de nitrógeno

mediante la técnica de Kjeldhal. El patrón anual

de aparición del nitrógeno fecal en el sarrio de

Navarra es similar al de otros ungulados de latitudes templadas,

es decir, muestra un maximo en primavera y comienzos del verano

que corresponde al periodo de crecimiento vegetal y por tanto,

de mayor disponibilidad de alimento. Es también el periodo

en el que la calidad nutritiva de las plantas es mayor y en consecuencia,

también la dieta que los sarrios adquieren es de mayor

calidad. Dentro del ciclo anual del nitrógeno fecal, los

valores mínimos se obtuvieron a finales de otoño

e invierno. Durante esa época, las plantas herbáceas

están ya senescentes y la oferta vegetal se limita en

gran medida a las plantas leñosas, y a su vez, sobre todo

a las leñosas perennes. Estas últimas, además

de reducir su calidad nutritiva fuera del periodo de crecimiento,

contienen por lo general abundantes compuestos secundarios que

inhiben la digestión de los nutrientes y a veces actuan

como tóxinas. Por otro lado, los valores máximos

estimados son parecidos a los mayores encontrados en los Pirineos

para la especie, sugiriendo que los sarrios obtuvieron una dieta

con un contenido en nitrógeno adecuado para sus necesidades.

Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que la oferta vegetal

cambia con la precipitación y temperatura, y por tanto

las condiciones meteorologicas determinan en gran medida la calidad

vegetal que los sarrios encontraran un año determinado.

Por ello, hay tomar con cautela cualquier comparación

entre distintas zonas y años de estudio, y referir los

resultados obtenidos a la época en la que se realizó

el estudio. (VOLVER)

7.- Conclusiones

ðLa población navarra de sarrios, sin constituir

un grupo de animales completamente aislado del resto de la población

pirenaica, presenta probablemente un débil intercambio

genético con la población aragonesa adyacente debido

a la reducida densidad de animales en las áreas circundantes

a la RNLB y Ezkaurre, es decir, la parte occidental de la Reserva

de Caza de Los Valles (Huesca) y un flujo prácticamente

nulo con la vertiente norte pirenaica (País Vasco y Bearn,

Francia) debido a la ausencia de animales.

ðNavarra representa actualmente el límite

occidental del área de distribución de la subespecie.

La población ocupa además un hábitat subóptimo

en relación al patrón general pirenaico. Probablemente

como consecuencia de ello, las condiciones meteorológicas

inciden de forma más acusada en esta población

y los parámetros demográficos -fertilidad y mortalidad

sobre todo- están sujetos a oscilaciones interanuales

considerables típicas además de los límites

de distribución, áreas subóptimas y del

efecto borde.

ðLa zona ocupada por la mayor parte de los sarrios

en Navarra está protegida bajo el amparo de tres espacios

naturales: la Reserva Natural de Larra-Belagoa, la Reserva Integral

de Ukerdi y la Reserva Integral de Aztaparreta. Las limitaciones

de los usos humanos en dichos espacios ha propiciado el mantenimiento

y la existencia actual de sarrios en Navarra.

ðEl escaso número de años de seguimiento,

las imperfecciones en el muestreo y la falta de estudios más

profundos, obligan a tomar con precaución las previsiones

sobre la evolución demográfica de la especie a

corto y medio plazo. En términos generales, el ritmo de

crecimiento actual de la población es aparentemente lento

o nulo. Aunque no existen evidencias concluyentes, previsiblemente

son dos las causas que pueden dar lugar a esta situación.

Por un lado las condiciones ambientales del hábitat del

sarrio en Navarra (climatología, recursos alimentiarios

y presión ganadera) y la densidad actual, que únicamente

permitirían un mantenimiento o un crecimiento poblacional

relativamente débil. Por otro lado, el furtivismo podría

estar cosechando los excedentes de la población y frenando

su crecimiento.

ðEl sarrio es susceptible de ocupar otras zonas

del Pirineo navarro al oeste de la distribución actual.

Los registros históricos, la presencia hasta hace pocos

años de animales en zonas occidentales respecto a los

actuales núcleos estables de la RNLB y Ezkaurre y un análisis

somero del tipo de hábitat, propicio para la especie así

lo sugieren.

ðComo resultado del programa de reintroducción

de sarrios en la vertiente francesa y el establecimiento en la

RCLV de un área exenta de explotación cinegética

próxima a la frontera navarra, es previsible que a medio

y largo plazo el flujo de individuos entre territorios se intensifique.

ðSon varios los factores que desaconsejan el aprovechamiento

cinegético del sarrio en Navarra. Las oscilaciones demográficas

interanuales no permiten preveer el reclutamiento anual y el

establecimiento arbitrario de un cupo concreto puede dar lugar

a la reducción real del número de efectivos en

una población cuyo crecimiento es bajo o nulo y cuya conexión

con otros grupos de sarrios es limitada y por lo tanto tiene,

en la situación actual, una reducida capacidad de recuperación

demográfica frente a la sobreexplotación u otro

tipo de perturbaciones (epizootías y depredación

por ejemplo). (VOLVER)

Juan

Herrero, Inazio Garin, Alicia García y Arantza Aldezabal,

biologos |