|

Ana Maria Freire Araújo, "Nita",

es la viuda del gran pedagogo brasileño Paulo Freire.

Vivió 10 años junto a Freire, hasta que éste

falleciera en mayo de 1997. Además de ser historiadora,

"Nita" se doctoró en magisterio en la Universidad

Pontificia de Sao Paulo (Brasil). Participó en los últimos

libros redactados por Freire. También ha ejercido de maestra.

En lo que a esta profesión respecta, "Nita"

se aferra al modelo pedagógico de su marido. Al igual

que Paulo, destaca el trazo político de la enseñanza.

En Euskal Herria, algunos centros de enseñanza han adoptado

el camino de Paulo Freire, como por ejemplo la Coordinadora para

la alfabetización de adultos AEK y el Centro educativo

EPA de Gasteiz. Nuestra conversación giró en torno

a la enseñanza. Ana Maria Freire Araújo, "Nita",

es la viuda del gran pedagogo brasileño Paulo Freire.

Vivió 10 años junto a Freire, hasta que éste

falleciera en mayo de 1997. Además de ser historiadora,

"Nita" se doctoró en magisterio en la Universidad

Pontificia de Sao Paulo (Brasil). Participó en los últimos

libros redactados por Freire. También ha ejercido de maestra.

En lo que a esta profesión respecta, "Nita"

se aferra al modelo pedagógico de su marido. Al igual

que Paulo, destaca el trazo político de la enseñanza.

En Euskal Herria, algunos centros de enseñanza han adoptado

el camino de Paulo Freire, como por ejemplo la Coordinadora para

la alfabetización de adultos AEK y el Centro educativo

EPA de Gasteiz. Nuestra conversación giró en torno

a la enseñanza.

- Has venido para presentar

la traducción al euskera del último libro escrito

por Freire, "Paulo Freireren

ekarpenak" (Aportaciones de Paulo Freire). El libro

presenta algunas de las antiguas ideas del autor de manera reestructurada.

¿Cuál es la esencia del libro?

El libro recoge el

conocimiento de un profesor. Todo profesor se basa en un conocimiento

para enseñar. En este libro Freire da a conocer la erudición

de un profesor progresista. El libro se compone de tres partes.

En la primera se habla sobre las condiciones de enseñanza.

La segunda recoge las principales diferencias entre la enseñanza

"bancaria" y la freireana. Finalmente, la tercera parte

da cuenta de las características humanas de la enseñanza.

-¿Cuáles

son las principales diferencias entre la enseñanza "bancaria"

y la progresista?

A diferencia de los "bancarios",

los profesores progresistas saben escuchar. Eso es muy importante,

tanto para uno mismo como para teorizar el conocimiento. La teoría

de Paulo hace una novedosa aportación: saber escuchar.

Él distinguía entre oír y escuchar. Cuando

oyes, luego te queda un recuerdo de lo que has oído, pero

no es más que un vago recuerdo. Sin embargo, cuando escuchas,

interiorizas eso que has escuchado. De modo que te conciencias

sobre lo que has escuchado, es decir, interiorizas los deseos

y las necesidades del interlocutor. Con lo cual desarrollas el

amor y la solidaridad respecto a esa persona. Paulo reflexionaba

sobre lo que había escuchado para luego sistematizarlo

y escribirlo. Todo ese proceso no se desarrolla con sólo

oír. Para eso hay que escuchar. La principal sustentación

de la pedagogía freireana es el diálogo . En ese

quehacer, el saber escuchar tiene una importancia fundamental.

Todo es susceptible de ser objeto de diálogo, de conocimiento.

El objeto, cualquiera que sea, está ahí para que

lo conozcamos. Al fin y al cabo, para nosotros enseñar

no es transferir conocimientos, sino poner medios para producir

y construir conocimientos. A diferencia de los "bancarios",

los profesores progresistas saben escuchar. Eso es muy importante,

tanto para uno mismo como para teorizar el conocimiento. La teoría

de Paulo hace una novedosa aportación: saber escuchar.

Él distinguía entre oír y escuchar. Cuando

oyes, luego te queda un recuerdo de lo que has oído, pero

no es más que un vago recuerdo. Sin embargo, cuando escuchas,

interiorizas eso que has escuchado. De modo que te conciencias

sobre lo que has escuchado, es decir, interiorizas los deseos

y las necesidades del interlocutor. Con lo cual desarrollas el

amor y la solidaridad respecto a esa persona. Paulo reflexionaba

sobre lo que había escuchado para luego sistematizarlo

y escribirlo. Todo ese proceso no se desarrolla con sólo

oír. Para eso hay que escuchar. La principal sustentación

de la pedagogía freireana es el diálogo . En ese

quehacer, el saber escuchar tiene una importancia fundamental.

Todo es susceptible de ser objeto de diálogo, de conocimiento.

El objeto, cualquiera que sea, está ahí para que

lo conozcamos. Al fin y al cabo, para nosotros enseñar

no es transferir conocimientos, sino poner medios para producir

y construir conocimientos.

-Freire manifestaba que

la curiosidad humana era absolutamente imprescindible en el proceso

cognitivo...

La curiosidad nos

conduce a la experimentación, y de ésta llegamos

al conocimiento. Sin curiosidad no hay conocimiento. Además,

la curiosidad es innata, por tanto, tiene que evolucionar para

llegar a ser epistemológica. Dentro de ese proceso, el

profesor tiene que provocar la alegría del alumno. Normalmente,

en los centros de enseñanza al alumno se le niega la alegría.

Todo eso lo que hace es alejarlo de la escuela. En mi opinión,

todo conocimiento conllevan alegría. Sin embargo, la mayoría

de las veces eso no se consigue.

-En las puertas del nuevo

milenio, ¿en qué modelo se debería basar

la pedagogía?

Hoy en día,

los modelos pedagógicos provenientes de la filosofía

moderna no son efectivos. Tampoco los modelos que han bebido

del postmodernismo. Estos últimos son deshumanizadores.

Tanto los hombres como las mujeres son seres humanos, y los humanos

tenemos una ética, unos deseos. Son características

humanas. Los modelos pedagógicos que actualmente imperan

no toman en cuenta las necesidades humanas. Sólo se fijan

en las necesidades del mercado del capitalismo.

-Por lo tanto, a la hora

de enseñar, los profesores han de alejarse del materialismo

y tener presente las necesidades humanas. Ésa es, precisamente,

la clave de la pedagogía progresista.

Sí, ahí está la clave. En

mi opinión, la educación tiene que llevarnos hacia

la reflexión, para así difundir la solidaridad

entre los humanos. La enseñanza predominante está

íntimamente ligada al tecnicismo. Yo opino que debemos

cambiar ese modelo por la pedagogía progresista, que educa

a los hombres y a las mujeres en la solidaridad, en la dignidad...

No aceptamos la educación que comporta falta de esperanza

o de futuro, es decir, aquélla que liga el presente con

la inalterabilidad de la historia. En mi opinión, todo

eso es una contradicción, una paradoja. Cuando eres modernista

o postmodernista eres un mecanicista. En ese sentido, Marx decía

que el futuro se construiría partiendo de la dictadura

del proletariado. El comunismo sostenía que todo sería

de todos. Pero también ése era un pensamiento mecanicista.

Yo creo que el pensamiento postmoderno que repudia el pensamiento

moderno por ser mecanicista cae en otro mecanismo. Ese último

es más perjudicial, porque rechaza la esperanza y la historia.

Según el postmodernismo, el futuro será igual que

el presente. Yo no creo eso, porque pienso que los humanos no

somos perfectos, que somos inacabados. Todo eso suscita curiosidad

y posibilita la ejecución de un proyecto que mira al futuro.

El objetivo es construir un mundo mejor. La enseñanza

nos conduce al camino de intervenir en el mundo y cambiar lo

que está mal. Sí, ahí está la clave. En

mi opinión, la educación tiene que llevarnos hacia

la reflexión, para así difundir la solidaridad

entre los humanos. La enseñanza predominante está

íntimamente ligada al tecnicismo. Yo opino que debemos

cambiar ese modelo por la pedagogía progresista, que educa

a los hombres y a las mujeres en la solidaridad, en la dignidad...

No aceptamos la educación que comporta falta de esperanza

o de futuro, es decir, aquélla que liga el presente con

la inalterabilidad de la historia. En mi opinión, todo

eso es una contradicción, una paradoja. Cuando eres modernista

o postmodernista eres un mecanicista. En ese sentido, Marx decía

que el futuro se construiría partiendo de la dictadura

del proletariado. El comunismo sostenía que todo sería

de todos. Pero también ése era un pensamiento mecanicista.

Yo creo que el pensamiento postmoderno que repudia el pensamiento

moderno por ser mecanicista cae en otro mecanismo. Ese último

es más perjudicial, porque rechaza la esperanza y la historia.

Según el postmodernismo, el futuro será igual que

el presente. Yo no creo eso, porque pienso que los humanos no

somos perfectos, que somos inacabados. Todo eso suscita curiosidad

y posibilita la ejecución de un proyecto que mira al futuro.

El objetivo es construir un mundo mejor. La enseñanza

nos conduce al camino de intervenir en el mundo y cambiar lo

que está mal.

-Consideras que el modelo

de enseñanza que ha prevalecido es muy peligroso, entre

otros motivos porque rehusa a la utopía y a la evolución

del mundo, por ser fuente de injusticias y por destruir la naturaleza.

¿Están sumidas en una crisis las esferas de lo

socio-cultural y lo socio-educacativo?

Sí, sin lugar

a dudas. Cuando algo termina llega una crisis. Si ese algo no

responde a la realidad, señal de que está padeciendo

una crisis. Eso sí, con frecuencia, al hablar de crisis,

pensamos en el apocalipsis, y eso no es así. La crisis

nos lleva a avanzar. El responsable de la crisis es la globalización

económica proveniente del neoliberalismo. ¿Que

cuál puede ser la solución? No podemos instaurar

el comunismo, porque no encajamos con la sociocultura y el modelo

económico de la Unión Soviética. Tampoco

con la socialdemocracia, porque sobreprotege a las personas,

y apreciamos algunos fallos en el asistencialismo. Tenemos que

acabar con el proteccionismo. Cada uno tiene que hacer sus previsiones

y desarrollarse mirando al futuro. Por último, el capitalismo

deja toda la responsabilidad en manos de las personas. La pedagogía

postmoderna sólo se basa en la formación técnico-profesional.

Con lo cual, la finalidad de la enseñanza es formar alumnos

competitivos. Los niños estudian con el objeto de ser

los mejores, y no para fomentar la solidaridad hacia los demás.

En mi opinión eso no instruye, sino que condiciona. La

palabra formación tiene un significado preciso: educar

a una persona para que conserve sus derechos y realice sus obligaciones

adecuadamente. El cimiento más importante de la formación

es la ética. Sin embargo, los modelos pedagógicos

actuales han sustituído la ética humana por la

ética económica.

-¿A qué valores

ha de atenerse la enseñanza?

Para nosotros la

esperanza es muy importante. No somos nihilistas, derrotistas.

Confiamos en que llegarán días mejores. Impulsamos

el respeto hacia las etnias, culturas y creencias diferentes

y hacia la persona. La ética es absolutamente imprescindible

en la enseñanza; es decir, no somos partidarios de la

discriminación basada en la diferencia entre razas, géneros

y clases. Además, opinamos que todas las personas del

mundo tienen que disponer de medios para sobrevivir dignamente.

A pesar de que hay sustento suficiente como para alimentar a

todas las personas del mundo entero, muchos mueren de hambre.

Asimismo, se deberían inculcar otra serie de valores:

tolerancia, solidaridad, amor hacia el alumno, conciencia crítica,

supresión de la discriminación, coeducación,

autonomía del alumno, etc.

-¿Cómo es

la escuela de tus sueños?

Antes las escuelas

se rodeaban de muros de piedra, y los niños vivían

dentro de ellos. No tenían ningún contacto con

el mundo exterior, porque se decía que ese otro lado era

muy peligroso. Así que había que educar a los niños

en la pureza, para que más adelante trataran de cambiar

el mundo exterior. Hasta la década de los 50 de este siglo,

así es como ha sido la escuela. Afortunadamente, poco

a poco ha ido cambiando. De todos modos, en la mayoría

de las escuelas no se saca a relucir lo que acontece en el mundo

y en la sociedad. Es decir, que aún pervive el muro intelectual.

Hoy en día los estudiantes cogen un libro y se lo aprenden

de memoria, sin entender lo que han estudiado. Eso de ninguna

manera amplía los conocimientos. Ésa es la enseñanza

"bancaria". Ese tipo de escuela no da ninguna oportunidad

para tomar el camino de la libertad. Además, se sirve

de castigos y asusta a los niños. El niño ha de

sentir alegría y seguridad. Por eso, en lo que respecta

a los métodos de enseñanza, yo soy partidaria de

los medios electrónicos, porque a través de ellos

los alumnos gozan en el proceso de aprendizaje. Además,

cada uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer en

su vida y qué oportunidades tiene para hacer lo que desea.

La escuela tiene que encauzar el diálogo entre padres

e hijos. La imposición previa no es nada buena.

-¿Como son las relaciones

entre profesores y alumnos?

Comparando los profesores

y alumnos de nuestras escuelas con los de las postmodernistas,

son diferentes. El profesor y el alumno no son antagónicos.

Uno no es más que el otro, no se da esa diferencia. Además,

los profesores no son autoritarios. Sin embargo, debido a sus

vivencias, a sus conocimientos, el profesor tiene que tener autoridad.

También disciplina, para instruir. Pero la enseñanza

de nuestras escuelas no puede ser dura, sino flexible. Por otro

lado, los profesores progresistas han de cumplir determinados

requisitos: capacidad profesional, generosidad, compromiso, libertad,

honradez para el diálogo, amor y respeto hacia los que

están siendo educados, etcétera. La preparación

científica del profesor debe armonizarse con su formalidad

ética. Ni los educadores ni los educandos pueden huir

de la rigurosidad ética.

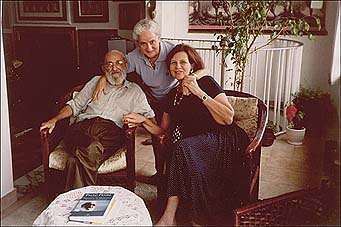

De izquierda a derecha, Paulo

Freire, Arantza

Ugartetxea y Ana María Freire Araújo

-¿En qué

se ha de reparar a la hora de estructurar la organización

de las asignaturas?

Básicamente,

hay que confeccionar las materias necesarias para que el alumno

en el día de mañana pueda ser autónomo.

Lo más importante es desarrollar la capacidad del alumno,

para que sea capaz de tomar sus propias decisiones. De todos

modos, no se puede olvidar que la enseñanza, además

de la formación técnica, científica y profesional,

tiene que contar con sueños y utopías. La enseñanza

exige conocer varias disciplinas: ética social, sociología,

arte, historia, geografía... Esas asignaturas ayudan a

entender el mundo. En cierta ocasión mis alumnos me contaron

la experiencia que tuvieron con otro profesor. Los alumnos le

preguntaron sobre un acontecimiento que había tenido lugar.

La respuesta que recibieron fue: no vamos a hablar de ello porque

no entra en el temario. Tenemos que examinar la sintaxis del

verbo obligar. Las asignaturas se han de ajustar al contexto

de cada lugar y a lo que nos afecta. Sin embargo, cuando se enseñan

ciencias, necesariamente se ha de reparar en la realidad del

mundo y en sus necesidades. Por ejemplo, si en las escuelas de

aquí, para cultivar la identidad vasca, se habla sólo

sobre temas vascos, estaríamos ante un grave error. Se

necesitan otros referentes: Euskal Herria, los estados español

y francés, Europa y el mundo. La opresión de aquí

se entenderá teniendo en cuenta todos ellos. La escuela

vasca tiene que abrir sus puertas al mundo y al conocimiento

de otras culturas, para poder hacer comparaciones. En el modo

de trabajar con los contenidos que enseñamos, citamos

a autores que no están de acuerdo con nosotros. No podemos

criticar a un autor leyendo su obra por encima.

-La enseñanza, además

de en el mundo, tiene que fijarse en otros aspectos: entre otras

cosas, en el idioma, en la identidad cultural y en la realidad

nacional. En lo que respecta a la escuela vasca, ¿cómo

adaptarse a la realidad nacional cuando en realidad se nos niega

ser una nación?

Aquí tenéis

un gran problema. Está claro que tenéis una identidad,

pero estáis atados a España y a Francia, y, por

tanto, a otras etnias y culturas de esos territorios. Pedís

la nacionalidad vasca pero tenéis la nacionalidad española

o francesa. Es un problema complicado, porque, en lo que a población

se refiere, España y Francia son bastante más grandes

que Euskal Herria. Aquí, a diferencia de Brasil, hay un

problema étnico. Fijémonos en el ejemplo de las

etnias de Brasil. Allí, blancos y negros se han ido mezclando.

A pesar de ello, unos grupos étnicos viven completamente

aislados. Aun siendo muy pocos, no quieren integrarse en la civilización,

quieren vivir en sus pueblos, en la selva. Al ponerse en contacto

con la comunidad de Brasil, están oprimiendo sus costumbres

y su cultura. En cualquier caso, la colonización portuguesa

fue más tolerante con esos grupos étnicos que los

estados español y francés con Euskal Herria. Con

lo que en Brasil, unos y otros grupos no se sienten tan diferentes.

El problema es distinto. Allí, el problema principal reside

en la diferencia entre clases. En un extremo se sitúan

los ricos, que no son más que unos pocos. Y en el otro,

por contra, está la mayoría de la población,

que vive inmersa en la pobreza. Ése es nuestro mayor problema.

-¿Cómo debería

tratar la enseñanza esta cuestión para preservar

nuestra identidad cultural, para que nuestra lengua permanezca

viva y para, en resumidas cuentas y de cara al futuro, abogar

por la ciudadanía vasca?

Paulo decía que la enseñanza

tenía que ser generadora de los cambios. Por lo tanto,

los pilares de la escuela vasca tienen que ser la identidad vasca

y el euskara. Son temas creativos. Si educamos a los niños

desde pequeños en torno a esos temas, entonces se darán

cuenta de que los vascos son producto de la construcción

histórica condicionada por los estados español

y francés. Aquí, sin consultar con el pueblo, repartieron

Euskal Herria entre dos países: Francia y España.

Entonces, se debería profundizar en esa tarea de concienciación,

porque es precisamente ése el tema creativo principal

de la escuela vasca. ¿Qué es la identidad? La danza,

la música, el idioma, el carácter... todos esos

conforman la identidad, y la identidad es un modo de leer el

mundo. Yo soy brasileña, y como tal, leo el mundo de determinada

manera. Tu, sin embargo, eres vasca, y leerás el mundo

como vasca que eres, porque tienes conciencia de ser vasca. Por

eso, se debería organizar una escuela pública vinculada

a la voluntad del pueblo. Claro que no se puede olvidar que en

la actividad para la adecuación de la escuela pública,

los gobiernos tienen un gran quehacer. En ese sentido, es evidente

que los gobiernos hacen bien poco en favor de la escuela pública.

Por lo tanto, todos los municipios tienen que hacer un enorme

trabajo para construir la escuela pública en torno a la

identidad vasca, principalmente en la educación primaria

y en preescolar. La escuela es el lugar más importante

para determinar la ciudadanía y ponerla en práctica. Paulo decía que la enseñanza

tenía que ser generadora de los cambios. Por lo tanto,

los pilares de la escuela vasca tienen que ser la identidad vasca

y el euskara. Son temas creativos. Si educamos a los niños

desde pequeños en torno a esos temas, entonces se darán

cuenta de que los vascos son producto de la construcción

histórica condicionada por los estados español

y francés. Aquí, sin consultar con el pueblo, repartieron

Euskal Herria entre dos países: Francia y España.

Entonces, se debería profundizar en esa tarea de concienciación,

porque es precisamente ése el tema creativo principal

de la escuela vasca. ¿Qué es la identidad? La danza,

la música, el idioma, el carácter... todos esos

conforman la identidad, y la identidad es un modo de leer el

mundo. Yo soy brasileña, y como tal, leo el mundo de determinada

manera. Tu, sin embargo, eres vasca, y leerás el mundo

como vasca que eres, porque tienes conciencia de ser vasca. Por

eso, se debería organizar una escuela pública vinculada

a la voluntad del pueblo. Claro que no se puede olvidar que en

la actividad para la adecuación de la escuela pública,

los gobiernos tienen un gran quehacer. En ese sentido, es evidente

que los gobiernos hacen bien poco en favor de la escuela pública.

Por lo tanto, todos los municipios tienen que hacer un enorme

trabajo para construir la escuela pública en torno a la

identidad vasca, principalmente en la educación primaria

y en preescolar. La escuela es el lugar más importante

para determinar la ciudadanía y ponerla en práctica.

-Debido a ese modo de concienciación,

¿no se crea con frecuencia una actitud inadecuada contra

el estado opresor?

El tema creativo

sería mantener la propia identidad vasca, pero eso no

quiere decir que haya que fomentar el odio hacia los estados

español y francés. La cuestión es conseguir

una poderosa fuerza sólidamente vinculada a la identidad

vasca. De cara al porvenir, brindará la ocasión

de obtener la soberanía vasca. Pero, como decía

Paulo, el camino correcto no es pasar de ser oprimido a opresor.

De hacer así las cosas, sales de una sumisión para

someter al otro. Ése no es el procedimiento adecuado.

Si fomentas una actitud reaccionaria, nunca conocerás

la libertad, porque la opresión continuará. El

opresor no tiene ni identidad ni ideales. La finalidad de su

actividad es oprimir al otro, ahogarlo. Yo me posiciono junto

a los están oprimidos, pero de cualquier manera no admito

la violencia bajo ningún concepto, porque la violencia

deniega la llamada ética universal.

-Uno de los soportes más

importantes de la identidad vasca es el euskera. Sin embargo,

comparándolo con el castellano y el francés, sigue

siendo una lengua de segunda categoría. ¿Qué

se puede hacer?

El problema vasco

sólo lo conozco superficialmente. En cualquier caso, está

claro que no se puede crear la identidad vasca partiendo de la

discriminación. Así que hay que fomentar el amor

y el respeto hacia el euskera. El euskera es una lengua, vuestra

lengua, pero no vale ni más ni menos que otras. El euskera

es un bello instrumento para expresar el sentimiento vasco. La

situación no normalizada de vuestra lengua demuestra la

situación histórica de represión. De modo

que quien empiece a aprender euskera tiene que tener conciencia

de esa opresión lingüística. Esa conciencia

llevará al estudiante a optar por el desarrollo del poder

sociolingüístico imperante, ya sea niño o

adulto. Más adelante, el objetivo concienciador inicial

se convertirá en elemento móvil motivador.

-Las ikastolas del País

Vasco peninsular han adoptado el modelo pedagógico constructor.

En el momento de estructurar los modos educativos se ha hecho

hincapié en los conocimientos de pensadores como Dekroly,

Freinet, Piaget, Freire y Kilpatrick. Se ha puesto en funcionamiento

la enseñanza a favor de la tolerancia, la paz, la justicia,

la igualdad, las relaciones naturales... ¿Vamos por buen

camino?

El objetivo principal

es fomentar la formación ética, para alcanzar el

bienestar. No sé cómo

es exactamente la enseñanza de aquí. Lo que sé

es que mucha gente de países desarrollados piensa que

las personas del tercer mundo son gente vaga y ladrona, que no

son honestos. Eso no es ético. Muchos de nosotros sí

que somos de esa manera, pero no somos así ontológicamente;

algo nos empuja a ser de ese modo. ¿Que qué nos

ha conducido a ello? La opresión de los países

desarrollados respecto al tercer mundo. En mi opinión,

el primer mundo vive en general una crisis ética, porque

el modelo político-económico-social vigente, la

llamada democracia, no se preocupa por la ética. La ética

reside en la igualdad de las personas, cualquiera que sea su

sexo, raza, clase, creencia, idioma... Hay que respetar todos

los pueblos del mundo. Así que no podemos tolerar la opresión

que está teniendo lugar en Kosovo, Cuba, la isla de Granada

o en muchos países de Centroamérica. La enseñanza

que acepta todo eso está sumida en una crisis. El objetivo principal

es fomentar la formación ética, para alcanzar el

bienestar. No sé cómo

es exactamente la enseñanza de aquí. Lo que sé

es que mucha gente de países desarrollados piensa que

las personas del tercer mundo son gente vaga y ladrona, que no

son honestos. Eso no es ético. Muchos de nosotros sí

que somos de esa manera, pero no somos así ontológicamente;

algo nos empuja a ser de ese modo. ¿Que qué nos

ha conducido a ello? La opresión de los países

desarrollados respecto al tercer mundo. En mi opinión,

el primer mundo vive en general una crisis ética, porque

el modelo político-económico-social vigente, la

llamada democracia, no se preocupa por la ética. La ética

reside en la igualdad de las personas, cualquiera que sea su

sexo, raza, clase, creencia, idioma... Hay que respetar todos

los pueblos del mundo. Así que no podemos tolerar la opresión

que está teniendo lugar en Kosovo, Cuba, la isla de Granada

o en muchos países de Centroamérica. La enseñanza

que acepta todo eso está sumida en una crisis.

-En palabras de Xabier

Garagorri, responsable del departamento de pedagogía de

la asociación de ikastolas de Euskal Herria y docente

de la UPV, la enseñanza es reflejo de la sociedad. "Si

la enseñanza está enferma, señal de que

la sociedad va mal". Afirma que los cambios políticos

y económicos tienen una gran influencia en la evolución

de la enseñanza. No obstante, en los países desarrollados

hay quien cree que el cambio se ha de producir en el tercer mundo...

Cuando los países

más ricos de los países desarrollados se reúnen,

dicen que los países del tercer mundo tienen que cambiar

sus modelos económicos y socioculturales. Pero los países

del tercer mundo andan sin poder cambiar porque en ellos no se

dan las condiciones adecuadas para el cambio. El cambio se debería

diseñar entre las dos partes. Nadie elige la pobreza porque

sí, sino que ésta se impone. Es el opresor quien

la impone al oprimido, es decir, el que se enriquece con la opresión.

¿Y quién es el opresor? Los países desarrollados

y su modelo económico-social, es decir, el capitalismo

y el neoliberalismo. Todavía me acuerdo de un documental

que vi hace ya algunos años, en el que un conocido pensador

suizo recriminaba la falta de neutralidad de Suiza. Decía

que el gobierno suizo amparaba monetariamente al apartheid. Éste

es un claro ejemplo de la opresión que mantiene el primer

mundo respecto al tercero.

-No obstante, hay cada

vez más profesores y grupos humanos que trabajan en pro

de la educación popular y de la cooperación para

el desarrollo del tercer mundo. Aquí, sin ir más

lejos, varias ONGs y otra serie de grupos de cooperación

han tomado ese camino. ¿Tenemos motivos para ser optimistas?

Los gobiernos, para

no asumir la responsabilidad que tienen en la educación,

la sanidad y en otras cuantas esferas, están utilizando

las ONGs. Eso puede ser muy peligroso. Las ONGs prestan un gran

servicio, pero no acaban con el problema. Procuran una ayuda,

una asistencia momentánea, pero no atacan al problema

desde su raíz. Por otra parte, hay algunos movimientos

críticos que ansían una evolución sustancial,

y que a falta de ella prefieren no hacer nada. Todas esas iniciativas

pueden servir de ayuda al momento, pero son ayudas instantáneas.

De modo que no creo que ese tipo de ayudas sea efectivo. El dinero

que recaudan las ONGs se reparte entre los responsables, pero

fundamentalmente se hace poca cosa. Además, en mi opinión,

un estado debe solicitar ayuda a su gobierno, y no a una ONG.

Los cambios no se van a producir gracias a los sistemas asistenciales.

En mi opinión, un estado democrático y participativo

tiene que escuchar las peticiones del pueblo. El cambio puede

provenir de ahí, no por medio de esas ayudas momentáneas.

Es más, no hay que olvidar que las ONGs están bajo

la tutela del gobierno. Desgraciadamente, todavía no hemos

inventado gobiernos abiertos, participativos y verdaderamente

democráticos.

Fotografías de Ana

María Freire Araújo: Ainhoa Irazu

Euskonews

& Media 54.zbk (1999 / 11 / 12 - 19) |