|

Introducción

1. El

proceso político: la preautonomía

El Estatuto

de Gernika

Las elecciones

autonómicas de marzo de 1980

El Amejoramiento

del Fuero para Navarra, 1982

El Parlamento

Vasco y el Estatuto

2. La

economía vasca durante la transición

Los cambios

de la demografía vasca

El desempleo

La crisis económica

durante el período 1976-1982

Las oscuras

perspectivas económicas

La historia vasca a partir de 1975 mostró

algunas diferencias notables con respecto al proceso general

de reforma política emprendida por Adolfo Suárez.

Los altos índices de abstención en el referéndum

por la reforma política, la existencia de un sistema de

partidos complejo, el fortísimo abstencionismo ante el

referéndum del texto constitucional y del estatuto autonómico

de Gernika, la división territorial vasca entre la CAV

y Navarra, o la pervivencia de la lucha armada junto a un potente

movimiento independentista son algunos de los rasgos que caracterizan

el proyecto transicional en suelo vasco.

Si algo llama la atención en esta

nueva coyuntura fue la eclosión de un heterogéneo

movimiento sociopolítico que había ido gestándose

desde varios lustros atrás. Al mismo tiempo, la creciente

represión sufrida por amplios sectores populares durante

la década anterior a la muerte de Franco y la canalización

de la protesta política mediante su conexión con

organizaciones políticas radicales, dieron un peso específico

a los movimientos sociales y favorecieron el surgimiento de un

mosaico de partidos políticos muy activos cuando en 1976

se planteó el tema de la reforma política. También

el número de conflictos laborales declarados durante estos

primeros años tuvo un peso muy importante puesto que iban

cargados de una creciente crítica de los acontecimientos

políticos. El mantenimiento de una política policial

fuertemente represiva contra estos movimientos sociopolíticos

marcó de algún modo el decurso de la transición

en el país, propiciando que el proceso de reforma política

iniciado desde arriba por Suárez y el monarca confrontara

con esta realidad. Como consecuencia de todo esto, el ensayo

de una política de consenso sobre algunos de los temas

más trascendentes para el futuro, como la elaboración

del texto constitucional y el encaje de los nacionalismos en

la futura vertebración territorial del Estado, fue más

complicada y sus resultados más inciertos que en otros

territorios peninsulares. Si algo llama la atención en esta

nueva coyuntura fue la eclosión de un heterogéneo

movimiento sociopolítico que había ido gestándose

desde varios lustros atrás. Al mismo tiempo, la creciente

represión sufrida por amplios sectores populares durante

la década anterior a la muerte de Franco y la canalización

de la protesta política mediante su conexión con

organizaciones políticas radicales, dieron un peso específico

a los movimientos sociales y favorecieron el surgimiento de un

mosaico de partidos políticos muy activos cuando en 1976

se planteó el tema de la reforma política. También

el número de conflictos laborales declarados durante estos

primeros años tuvo un peso muy importante puesto que iban

cargados de una creciente crítica de los acontecimientos

políticos. El mantenimiento de una política policial

fuertemente represiva contra estos movimientos sociopolíticos

marcó de algún modo el decurso de la transición

en el país, propiciando que el proceso de reforma política

iniciado desde arriba por Suárez y el monarca confrontara

con esta realidad. Como consecuencia de todo esto, el ensayo

de una política de consenso sobre algunos de los temas

más trascendentes para el futuro, como la elaboración

del texto constitucional y el encaje de los nacionalismos en

la futura vertebración territorial del Estado, fue más

complicada y sus resultados más inciertos que en otros

territorios peninsulares.

1.

El proceso político: la preautonomía

Suárez había diseñado

una política de contención de los nacionalismos

periféricos mediante la creación de unos regímenes

preautonómicos que impidieran el desarrollo de iniciativas

nacionalistas fuera del control del gobierno central. A diferencia

de lo que aconteció en Cataluña el proceso preautonómico

vasco resultó más prolongado debido a la existencia,

además del PNV, UCD y el PSOE, de un nutrido grupo de

partidos de izquierda y abertzales y a la ausencia de una hegemonía

clara de alguno de ellos, circunstancias que impedían

la formalización de un acuerdo político rápido

y sencillo. El paso fundamental para la transformación

del viejo régimen, la Ley de Reforma Política planteada

por Suárez sometida a referéndum a mediados de

diciembre de 1976, cosechó un rechazo amplísimo

en Guipúzcoa y Bizkaia, con una abstención del

55,1 % y del 46,8 % respectivamente sobre el censo electoral,

(el 53,9 % en Vascongadas).

Meses antes, en la primavera

de 1976, se había ido configurando un movimiento de alcaldes

vascos con el fin de lograr una salida foral autonomista para

el país, exigiendo al mismo tiempo la legalización

de los partidos políticos, la recuperación del

euskera y la defensa de la territorialidad vasca. En apoyo a

estas reivindicaciones, en mayo de 1977, un conjunto importante

de formaciones políticas (PNV, PSOE, ESEI, PCE, DCV y

ANV), se comprometieron en la exigencia del reconocimiento de

la personalidad política y administrativa de Euskadi por

medio de la elaboración de un Proyecto de Estatuto que,

respetando la personalidad política y administrativa de

cada región histórica vasca, sirviera de vínculo

con la tradicional aspiración al autogobierno del pueblo

vasco.

También los movimientos

sociales mostraron una gran capacidad de convocatoria y dinamismo

tanto antes como después de las elecciones generales de

1977. La lucha por la amnistía y contra la represión

ejercida por las fuerzas de orden público y grupos de

extrema derecha que seguían actuando de forma brutal contra

la población, fueron reivindicadas en múltiples

ocasiones gracias a la enorme adhesión popular que alcanzaron.

De gravedad extrema y de gran impacto público fueron las

agresiones de las fuerzas de orden público durante la

huelga general declarada en Vitoria en marzo de 1976 por motivos

laborales, con el resultado de cinco trabajadores muertos por

disparos, y la protagonizada por grupos paramilitares de extrema

derecha que actuaron pocos meses después con el resultado

de otros dos muertos en Montejurra (Navarra), lugar de concentración

simbólica y de peregrinación del carlismo.

En este agitado y dinámico

contexto sociopolítico se celebraron las elecciones generales

en junio de 1977 en las que el PSOE (9 parlamentarios), PNV (8)

y UCD (7), resultaron vencedores. A los pocos días quedó

formada la Asamblea de Parlamentarios Vascos de los cuatro territorios

peninsulares en la casa de Juntas de Gernika para exigir la devolución

de los derechos históricos del País Vasco mediante

la elaboración de un Estatuto de Autonomía.

Esta Asamblea de Parlamentarios

Vascos elaboró un régimen preautonómico

hasta la aprobación de la Constitución y del Estatuto,

creándose el Consejo General Vasco (4.I.1978) órgano

que sustituyó a la Asamblea y que afrontó la elaboración

del Estatuto de Autonomía, la pacificación, el

bilingüismo y la crisis económica. La labor de la

Asamblea y luego del CGV se entrecruzó con la oposición

creciente al asentamiento de la reforma política que protagonizaba

el nacionalismo rupturista representado por la Koordinadora Abertzale

Sozialista, el movimiento en favor de la amnistía (Marcha

por la Libertad en el verano de 1977) y de la autodeterminación,

y con la ofensiva armada de ETA en favor de esos mismos objetivos.

La estrategia esgrimida por el

gobierno central ante este cúmulo de custiones interfirieron

directamente la labor de la Asamblea de Parlamentarios ya que

hizo caso omiso a la exigencia de celebración de las elecciones

municipales, no restituyó los Conciertos Económicos

de Guipúzcoa y Vizcaya y se dejó arrastrar por

los ucedistas navarros en el tema de la incorporación

de Navarra al régimen preautonómico común.

De esta manera la negativa de estos parlamentarios, los únicos,

a formar parte de la Asamblea de los electos vascos fue utilizada

tácticamente por Suárez para impedir el fortalecimiento

del nacionalismo y la hegemonía política de los

socialistas vascos.

Además, esta actitud abrió

una fisura entre las fuerzas de la oposición vasca ya

que parte de ésta aceptó posteriormente una situación

particular para Navarra que exigía, a diferencia del procedimiento

establecido para el resto de los territorios, un referéndum

por el que los navarros decidirían o no su incorporación

al preautonómico vasco común.

Los amplios movimientos populares

que se desarrollaron durante estos meses contra la construcción

de la central nuclear de Lemoniz (marzo de 1978), en favor de

la amnistía (septiembre de 1978) o con motivo de la celebración

del día de la Patria Vasca (Aberri Eguna), mostraban la

doble vertiente de una realidad social que pivotaba entre la

política de institucionalización de la reforma

y el arraigo y popularidad de las reivindicaciones socio-políticas

que mostraban el rechazo de dicho proceso.

|

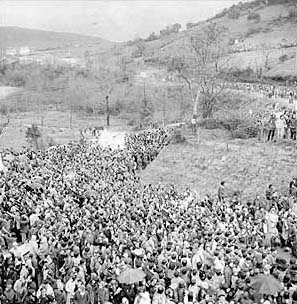

Concentración

contra la central nuclear de Lemoniz en la campa de la Troka

en Górliz, 12 de marzo de 1978 (Foto: Enciclopedia Auñamendi) |

Los resultados del referéndum

constitucional celebrado el 8 de diciembre de 1978 indican el

grado de cuestionamiento que dicho texto mereció en estas

cuatro provincias y muestra de manera fehaciente las dificultades

de asentamiento de la reforma política en esta zona de

Euskal Herria. Concretamente en Guipúzcoa y Bizkaia los

votos favorables emitidos fueron en torno a un tercio del censo,

un 42,3 % en Alava y un poco más de la mitad en Navarra,

50,4 %. Al rechazo del texto constitucional expresado por el

nacionalismo radical se añadió la postura abstencionista

impulsada por el PNV, que no se sintió suficientemente

identificado con la elaboración y el resultado expresado

en la Carta constitucional española. Las fuerzas políticas

de ámbito estatal, UCD, PSOE y PCE, propugnaron el voto

afirmativo.

En el tramo final del período

preautonómico quedó elaborado el proyecto estatutario,

aprobado el 29 de diciembre de 1978 por la Asamblea de Parlamentarios

Vascos, y se preparó la celebración tanto del referéndum

estatutario como de las elecciones autonómicas.

De cualquier manera, la situación

social y política mostraba las dificultades existentes

entre las fuerzas políticas para lograr un acuerdo estatutario

consensuado como reflejaron los resultados de las elecciones

generales celebradas en marzo de 1979 que dieron el triunfo al

PNV en Vascongadas, por delante del PSOE, UCD y Herri Batasuna,

la coalición electoral que aglutinó las tendencias

rupturistas presentes en la sociedad vasca. Semanas después,

los resultados de las elecciones municipales celebradas en abril

reprodujeron las tendencias anteriormente observadas en las generales:

fuerte crecimiento del nacionalismo vasco representado por el

PNV, irrupción del nacionalismo radical representado por

Herri Batasuna, pérdida de una importante cuota electoral

del PSOE y escasos resultados de la UCD. Como consecuencia de

esta nueva situación la presidencia del CGV pasó

del socialista Ramón Rubial al peneuvista Carlos Garaicoechea.

El

Estatuto de Gernika

El proyecto estatutario elaborado

por la Asamblea de Parlamentarios tras ser refrendado el 3 de

junio de 1979 en Vitoria por los nuevos electos surgidos de las

elecciones generales, fue sometido a votación en referéndum

celebrado el 25 de octubre de 1979, tras intensas y discretas

negociaciones entre el gobierno y el PNV para ultimar el texto

estatutario definitivo. Las consideraciones sobre éste

reflejan bastante bien los diferentes análisis existentes

sobre la situación política vasca del momento.

En Navarra, tras el éxito de la estrategia ucedista de

segregarla del proceso autonómico común, hubo que

esperar hasta 1982 a la aprobación del Amejoramiento del

Fuero.

El texto estatutario fue presentado

como la actualización de la antigua foralidad, esto es,

venía dotado de legitimidad histórica en el que

destacaba la relevancia dada al pueblo vasco frente a la primacía

tradicional de los territorios forales, y se mostraba como resultado

de un pacto político a diferencia de otros estatutos otorgados.

El nacionalismo rupturista, sin embargo, rechazó estas

consideraciones a partir de la diferenciación entre soberanía

y autonomía como conceptos políticos diametralmente

distintos, la defensa de la territorialidad vasca y del derecho

de los pueblos a autodeterminarse. Principios que identifican

el núcleo del nacionalismo rupturista.

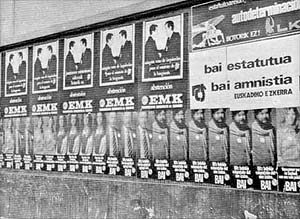

Ambas posturas se reflejaron

durante la campaña del referéndum en las que el

bloque estatutista (PNV, PSOE, EIA, ESEI, PCE, PT, ELA-STV, UGT,

CCOO) defendió el voto afirmativo frente a la abstención

propugnada por el nacionalismo radical rupturista. Como puede

comprobarse, a los cuatro años de haber muerto el dictador

las fuerzas políticas vascas aparecen profundamente divididas,

resultando imposible la reconstrucción nacional desde

una base nacionalista consensuada.

El Estatuto de Gernika recibió

la aprobación del 59,77 % del total del censo frente a

un 40, 23 % de abstenciones, defendida por la izquierda rupturista

en el referéndum celebrado el 25 de octubre de 1979. A

pesar del resultado de la votación que obviamente validaba

el resultado, y a pesar de la consideración cuantitativa

de la abstención técnica, a nadie se le ocultaba

la existencia de un problema político de envergadura ante

la legitimación de la reforma política en Euskalerria.

Tras la ratificación del Estatuto en las Cortes españolas

se convocaron elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma

Vasca para el 9 de marzo de 1980.

El texto estatutario aprobado

mantiene en sus contenidos un cierto equilibrio entre los Territorios

Históricos y el nuevo poder político de base nacional,

definido por criterios de nacionalidad, territorio, cooficialidad

del euskera, ciudadanía vasca y un determinado entramado

institucional. Pero al excluirse de su traspaso a la CAV las

competencias exclusivas del Estado, el Estatuto quedaba configurado

inicialmente como un texto de mínimos que, a posteriori,

mediante la negociación, iría desarrollándose

en la medida que los acuerdos políticos fueran produciéndose.

En consecuencia, el grado competencial adquirido iba a ser la

medida del desarrollo legislativo.

La configuración de los

poderes políticos de la CAV se fundamentan en la separación

de poderes. Así, el Parlamento Vasco es elegido mediante

el sufragio universal y éste elige al Lehendakari del

Gobierno Vasco, que detenta el poder ejecutivo y que está

sometido al Parlamento mediante el recurso a la moción

de censura de la política gubernamental. El Estatuto de

Gernika supuso el alcance de competencias educativas, culturales,

económicas, administrativas y policiales. Aunque estos

campos competenciales pronto pasaron a ser terrenos de disputa

entre UCD, desde el gobierno central, y los grupos mayoritarios

nacionalistas de Vascongadas.

Las

elecciones autonómicas de marzo de 1980

Las primeras elecciones autonómicas

que se celebraron con el texto estatutario aprobado dieron un

amplio triunfo al PNV, que obtuvo el 38,8 % de los votos válidos

emitidos, seguido de Herri Batasuna, con el 16,5 %, y del PSOE,

14,2 %. Carlos Garaicoechea elegido Lehendakari del Gobierno

Vasco marcó como objetivos de actuación gubernamental

la consolidación de las nuevas instituciones y el tratamiento,

entre otros temas, de la normalización lingüística,

la pacificación y el paro. Al mismo tiempo, se inició

el traspaso de algunas competencias importantes, entre las cuales

destaca la recuperación del Concierto Económico

(29.XII.1980), fundamento clave para el desarrollo del autogobierno

al hacer viable la asunción de nuevas competencias.

Los resultados electorales mostraban

igualmente la fortaleza del independentismo vasco. El rechazo

a la reforma política española y a su desarrollo

estatutario siguió simbolizado por la coalición

Herri Batasuna que mantuvo la defensa del derecho de autodeterminación,

la amnistía y la reunificación territorial vasca,

e insistió en la negociación política entre

ETA y el Estado para la resolución del conflicto. Tanto

Herri Batasuna como ETA fueron un punto de referencia político

para los movimientos sociales que se desarrollaron en Euskal

Herria a lo largo de los años 1980. Esta última

además continuó empleando la lucha armada con un

balance de varios cientos de muertos con campañas muy

intensas durante los años de 1978 a 1980.

La situación política

vasca vino marcada durante estos meses por el incipiente asentamiento

institucional derivado del Estatuto, por la existencia de fuertes

movimientos sociales y por las numerosas acciones armadas llevadas

a cabo por ETA militar, y se complicó aún más

tras la dimisión de Adolfo Suárez como presidente

del Gobierno, el golpe de estado del 23-F de 1981, y la consiguiente

promulgación de la LOAPA (Ley Orgánica para la

Armonización del Proceso Autonómico) cuyo fin no

era otro que "reconducir" el futuro desarrollo autonómico

en detrimento, en este caso, de la incipiente autonomía

vasca. Los terribles efectos sociales de la profunda crisis económica

que afectó a Euskal Herria, el paro inmenso y la desindustrialización

y reconversión del tejido productivo, marcaron el inicio

de un giro radical en el paisaje socio-económico presente

desde hacía décadas en el país.

En este contexto de suma inestabilidad

política general se celebraron las elecciones generales

de octubre de 1982, que modificaron el panorama político

español al resultar triunfante por mayoría absoluta

el PSOE. Pero el gran avance socialista en la CAV no fue a costa

de las tres opciones nacionalistas vascas que concurrían

a las elecciones, PNV, HB y Euskadiko Eskerra, ya que éstas

incrementaron su número de votos. Los grandes derrotados

fueron la UCD, AP y el Partido Comunista de Euskadi. En Navarra,

a pesar del incremento de votos del nacionalismo radical, la

coalición de derechas también aumentó su

número de votos, aunque fueron los socialistas los que

mejores resultados obtuvieron.

Sin embargo, el nuevo ejecutivo

socialista presidido por Felipe González pronto mostró

su escasa voluntad para dotar al Estatuto de Gernika de contenido

competencial, reflejada en la inactividad de la que hizo gala

la Comisión Mixta de Competencias durante estos años.

Mientras tanto, el Parlamento

Vasco siguió legislando sobre materias importantes como

Sanidad-Osakidetza, se aprobó el Estatuto de las ikastolas,

comenzó a emitir ETB, se puso en marcha la Ertzaintza,

se legisló sobre materia económica y el paro, se

convocó la Mesa por la Paz y se adoptaron medidas de urgencia

tras las amplias destrucciones materiales y de vidas humanas

que ocasionaron las lluvias torrenciales de agosto de 1983.

El Amejoramiento

del Fuero para Navarra, 1982

La táctica ucedista para

el apartamiento de Navarra de un proyecto territorial conjunto

vasco se mostró exitosa tras el refrendo dado por el PNV

y el PSOE a esa política durante el período preautonómico.

La singularización institucional de Navarra se construyó

bajo una falsa legitimación histórica, la consideración

de una ley ordinaria (Ley de Modificación de Fueros de

1841) como si fuera una Ley Paccionada, y la creación

de un órgano foral competente a partir de una instancia

meramente administrativa (Real Decreto para la creación

del Parlamento Foral en 1979). A ello se sumó una imprecisión

jurídica expresada en la Disposición Adicional

1ª de la Constitución española, por la que

los "derechos históricos de los territorios forales"

quedaban bajo el amparo constitucional.

De resultas de todo ello, en

Navarra no hubo un período preautonómico similar

al de otros territorios en el que se siguieran las pautas constitucionales,

excepto la referencia citada a los "derechos históricos",

que fue utilizada para evitar la consulta popular que refrendara,

en su caso, por vía referéndum el resultado de

este proceso institucionalizador.

Desde

mediados de 1980 fueron elaborándose las bases para la

reintegración foral y la futura organización de

las instituciones forales. El Amejoramiento del Fuero resultante

fue fruto de una negociación entre los comisionados representantes

del Estado y los de Navarra, representación de la que

habían sido excluídos los representantes de las

opciones nacionalistas vascas, sin que siguiera el mismo camino

de elaboración que los otros Estatutos de Autonomía.

El texto del Amejoramiento quedó oficialmente aprobado

el 10 de agosto de 1982, sancionando de hecho la separación

institucional de los territorios vascos peninsulares. Desde

mediados de 1980 fueron elaborándose las bases para la

reintegración foral y la futura organización de

las instituciones forales. El Amejoramiento del Fuero resultante

fue fruto de una negociación entre los comisionados representantes

del Estado y los de Navarra, representación de la que

habían sido excluídos los representantes de las

opciones nacionalistas vascas, sin que siguiera el mismo camino

de elaboración que los otros Estatutos de Autonomía.

El texto del Amejoramiento quedó oficialmente aprobado

el 10 de agosto de 1982, sancionando de hecho la separación

institucional de los territorios vascos peninsulares.

El

Parlamento Vasco y el Estatuto

En las elecciones autonómicas

celebradas en febrero de 1984 resultó vencedor el PNV

que obtuvo sus mejores resultados electorales hasta la fecha,

42 % de los votos emitidos, seguido del PSOE con el 23 %, Herri

Batasuna con el 14,6 % y EE el 8 %. La progresión socialista

fue notable así como pobrísimo el empuje electoral

mostrado por la derecha españolista, 9,3 %. Resultados

que tendencialmente reproducen los obtenidos en las elecciones

forales y locales de mayo de 1983.

Tras la formación del

nuevo Parlamento y durante el período de 1983-1984 el

desarrollo del Estatuto fue prácticamente nulo, no reuniéndose

el pleno de la Comisión Mixta ni en una sóla ocasión,

lo que demostraba la escasa voluntad política del Gobierno

Central de desarrollar competencialmente el Estatuto de Autonomía.

Por otra parte, el mantenimiento de las posturas contrarias a

la vía estatutaria desde la izquierda abertzale siguió

siendo importante a pesar de la fuerte represión a que

fueron sometidos los movimientos sociales en torno al independentismo

vasco (8.585 personas detenidas entre 1978 y finales de 1984;

419 presos políticos en este último año;

utilización de la guerra sucia surgida desde antes de

la muerte de Franco, y desde finales de 1983 con la irrupción

del GAL, organización terrorista surgida de las estructuras

del Estado). Además la vida política en la CAV

quedó marcada en este último año por un

hecho trascendental que llevó a la fractura del nacionalismo

moderado.

Pues efectivamente, la hegemonía

electoral y política del PNV en las instituciones vascas

se puso en entredicho debido a los graves problemas internos

que se manifestaron con ocasión de la gestación

y aprobación de la Ley de Territorios Históricos

(23.XI.1983). Las diferentes interpretaciones sobre la misma

versaron sobre el mayor o menor poder que debieran ejercer las

instituciones de carácter provincial o las de ámbito

gubernamental. El Gobierno Vasco vio discutido por su propio

partido, el PNV, su planteamiento sobre los Territorios Históricos,

de modo que su derrota en este tema supuso una ampliación

competencial de las Diputaciones Provinciales y la consiguiente

dimisión de Carlos Garaicoechea como presidente del Gobierno

Vasco en 1985.

2.

La economía vasca durante la transición

La economía vasca debido

a su interrelación con la economía española

siguió unas pautas similares en la evolución de

la crisis económica que afectó a ambas desde 1974.

Sin embargo, el impacto social y económico de las consecuencias

de ésta, emigración, desempleo y desindustrialización,

fue mayor en Euskal Herria debido a la importancia que históricamente

ostentaba el tejido industrial vasco, que quedó afectado

enormemente en sus estructuras.

Los

cambios de la demografía vasca

Durante el período de

1975 a 1983 se produjeron importantes variaciones en el comportamiento

demográfico de la población vasca respecto a la

del período inmediatamente anterior. En líneas

generales, estas variaciones quedan reflejadas en el descenso

de la tasa de crecimiento demográfico (1,75 % entre 1970-1975;

0,55 % entre 1975-1982), la aparición de flujos migratorios

negativos y en el descenso mantenido de la tasa de natalidad.

La misma tendencia se observa en la evolución de la tasa

de mortalidad, ya de por sí baja, que siguió descendiendo

más aún repercutiendo en la evolución demográfica

de este período, como se observa en el siguiente cuadro.

Tasa de Natalidad y Mortalidad

(nº de nacidos y fallecidos

por mil)

|

| |

Natalidad |

|

Mortalidad |

|

1975 |

1982 |

1975 |

1982 |

|

Álava |

19,33 |

12,01 |

6,66 |

5,20 |

|

Guipúzcoa |

18,24 |

12,08 |

6,44 |

5,76 |

|

Navarra |

17,11 |

12,63 |

8,99 |

8,38 |

|

Vizcaya |

19,64 |

10,97 |

6,81 |

6,24 |

De este modo, la población

se envejeció, al estrecharse la base de la pirámide

poblacional, y los efectos de la crisis económica se dejaron

notar en el comportamiento de los movimientos migratorios.

Efectivamente la poca fortaleza

del mercado de trabajo y la renqueante actividad económica

incidieron en la evolución negativa del saldo emigratorio

en las provincias costeras, más industrializadas, ya en

los años 1976 y1977. De esta manera, el saldo emigratorio

del País Vasco marítimo desde 1978 hasta 1982 fue

negativo y supuso un total de -37.338 personas. Entre 1978 y

1981 salió el 13 % de la población que entró

entre 1962 y 1976, dirigiéndose no solamente hacia las

zonas de recepción habituales sino, y esto es un fenómeno

novedoso, hacia sus lugares de origen, Andalucía, Extremadura,

Galicia, etc.. La emigración de contingentes de población

del País Vasco constituyó un elemento, si no novedoso,

ya olvidado en la historia del país.

El desempleo

Otro aspecto caracterizador de

la economía vasca de este período fue la aparición

del fenómeno del desempleo. Entre 1976 y 1983 se perdieron

139.400 empleos, afectando de manera extraordinaria esta reducción

al sector industrial que perdió la cuarta parte de los

efectivos con que contaba en 1976 (-104.700 puestos de trabajo,

de los cuales 38.400 pertenecían al sector de la construcción)

y al sector primario (-28.000). El sector servicios fue el único

que no sólo mantuvo su porcentaje de empleo sino que lo

incrementó con la incorporación de 4.000 nuevos

trabajadores.

Esta pérdida de empleo

está en relación con las crisis empresariales que,

en forma de regulaciones de empleo, suspensión de pagos

y cierre de empresas, abundaron durante estas fechas. A su vez,

la actividad inversora se ralentizó ante la baja rentabilidad

del capital, lo que supuso menor creación de empleo, a

lo que se añadió, como último factor interviniente

en las modificaciones del mercado de trabajo, la reconversión

de los distintos sectores productivos en aras de lograr una mejor

dimensión empresarial y de competitividad.

Por todo ello no es de extrañar

que la tasa de actividad (población activa/población

total) descendiera en un 3,6 % entre 1976 y 1982. Con todo lo

más preocupante fue el fuerte incremento de la tasa de

paro (número de parados/población activa) desde

1977, tasa del 4 %, hasta 1983, tasa del 19,4 %, con mayor incidencia

en Bizkaia (22,5 % en 1983) y menor en Alava (14,4%), y especialmente

intensa en los sectores jóvenes entre los 16 y 24 años,

(56,9 % del paro en la CAV). Tasa de paro que tendió al

alza en los años siguientes.

La crisis

económica durante el período 1976-1982

El sector primario vivió

instalado en la crisis como ponen de manifiesto los siguientes

factores: la participación decreciente de la agricultura

en la economía vasca, (el 3,3 % del total en 1981); la

disminución de la población activa agraria respecto

al total de la población activa, (16 % en Navarra, 11,4

% en Alava, el 5,6 % en Guipúzcoa y 4% en Vizcaya); el

diminuto tamaño y la desaparición progresiva de

las explotaciones agrarias; el profundo envejecimiento de la

población agraria y la escasa rentabilidad obtenida por

persona empleada, a pesar del aumento de la productividad, lo

que explica la intensidad de la pérdida de empleo.

Manifestación el 1

de Mayo de 1978 en Donostia

Respecto al sector pesquero los

factores de crisis se centraban además de los relacionados

con la subida de los precios del combustible y la pérdida

de los caladeros tradicionales, en la atomización del

sector, el aumento de los costos de explotación y las

dificultades para una eficiente comercialización, junto

al envejecimiento técnico de la flota y a la fuerte dependencia

de los bancos de pesca extranjeros, todo lo cual influyó

en la pérdida de la cuota de participación en la

economía española.

La evolución del sector

industrial estuvo marcada por la ineficacia de la administración

para realizar un diagnóstico serio de la crisis económica

a la que se consideraba como coyuntural. Las grandes reformas

fiscal, financiera y administrativa quedaron sin ser abordadas,

a pesar de la letra de los pactos de la Moncloa, y a partir de

1981 se inició la política de reconversión

industrial y desde 1982 de reindustrialización. La reconversión

afectó a la siderurgia integral, acero común y

aceros especiales, construcción naval, electrodomésticos

de línea blanca y componentes electrónicos, cuyas

empresas afectadas recibieron para su realización, aportaciones

financieras en forma de subvenciones, créditos y avales,

por valor de 88.012 millones de pesetas. Los efectos de esta

reconversión en la pérdida de empleo fueron cuantiosos,

estimándose en 14.982 los puestos de trabajo que desaparecieron

en el período 1981-1985, y se dejaron notar con intensidad

en el descenso de la producción industrial. Todos estos

factores han llevado a la pérdida de importancia del País

Vasco en el conjunto de la economía española.

Las

oscuras perspectivas económicas

El déficit comercial y

público, el alto índice de inflación o el

incremento galopante del paro, indicaban a las claras la gravedad

de la crisis que afectó a la economía española

y vasca. Las soluciones efectivas a la misma se demoraron al

no haber tenido en cuenta la aparición e implantación

de tecnologías nuevas que como la microelectrónica

estaban revolucionando el campo de la información y exigía

una creciente especialización de los agentes que intervienen

en el proceso productivo. La crisis política, visible

en los últimos gobiernos de la UCD, y la envergadura de

los nuevos retos económicos, se implementaron a los procesos

de destrucción de empleo y de reconversión sectorial,

añadiendo más dificultades para el correcto análisis

de la crisis y la resolución de los problemas.

La posterior adhesión

a la CEE propició una más amplia internacionalización

de la economía española y vasca, teniendo que atender

desde ese momento a las normativas generales elaboradas en Bruselas

y a la acción de una mayor competencia internacional.

De esta forma, los problemas económicos y sociales derivados

de la crisis no pudieron tener una solución efectiva en

el ámbito de la renovación tecnológica y

a tenor del modesto grado de institucionalización en la

CAV tras la formación del Gobierno Vasco y la ampliación

de la administración propia.

En torno a 1985, en plena crisis

política del partido gobernante, el PNV, la economía

vasca se situaba en unas coordenadas entre las que sobresalían

la altísima tasa de paro, un crecimiento económico

ralentizado, el impacto de la introducción de las nuevas

tecnologías, el fin de la anterior ola de crecimiento

expansivo, y la apertura a la competencia internacional.

Emilio Majuelo,

Historiador |