Resumen de lo recogido a fuerza de dar la

lata, en conversaciones con los siguientes hombres y mujeres de Sangüesa

y otros pueblos como Gallipienzo, Cáseda, Aibar, Leache y Liédena-

Serafín Ojer, Ricarda Zabalza, Lola Landaretx, Cristina, Longinos,

Heraclio, Pantxo Aribe,, R.Aiape, B. García, Javier I. Uriz, Sinforoso

Vicente, Juan Artazcoz y otros muchos que han ido quedando en el más

absoluto olvido.

En Sangüesa, como en otros muchos lugares de nuestra cercana geografía,

los carnavales desaparecieron por decreto, aunque la verdad les hacía

falta poco trozo de decreto para caer del todo, dada la precaria vida que

llevaban los años anteriores a la guerra del año 1936. Los

cambios sociales, políticos y religiosos que estaban transformando

la sociedad rural de aquellos años ya eran causas suficientes para

su lenta pero segura desaparición. Los ayuntamientos también

hacían lo que podían para minar las ya de por sí debilitadas

fuerzas de nuestros carnavales. En el año 1927, las ordenanzas municipales

de Sangüesa, en sus artículos 16-18- 20-21-22-29, prohibían

expresamente actividades propias del carnaval, como las latas, o determinados

disfraces como los de militares o clérigos.

Por otra parte, desde los años de la postguerra, las celebraciones

de los quintos tomaron en mucha medida el relevo al carnaval, en cuanto

a disfraces y cuestaciones se trataba.

Centrándonos ya en lo que es exclusivamente el carnaval, podemos

decir, que en Sangüesa las celebraciones carnavaleras, comenzaban el

día de S. Babil, 24 de enero, día en el que los mocetes, al

acabar la función religiosa de la tarde en la ermita del Obispo santo,

descendían hacia Sangüesa, encorriendo a todo aquel que había

acudido a la celebración, armados con una vara o un palo y ocultando

su rostro con una burda y humilde máscara papel, trapo, o cartón

a la que le daban el nombre de Mascareta.

A partir del día de Mascaretas, los mozos solían juntarse

para decidir conjuntamente y con ayuda del calendario religioso las diferentes

celebraciones del Carnaval.

Como la mayor parte de los lugares en donde se celebraban estas fiestas,

los días verdaderamente importantes eran los diez o doce justamente

anteriores al día de ceniza, y en Sangüesa concretamente, el

domingo, el lunes y el martes. Según serafín Ojer, hombre

de campo y con unas ganas envidiables de disfrutar de todas las fiestas

y en especial de los carnavales, solamente a partir del sábado, se

hacía baile a la noche y hasta el sábado los actos de carnaval

era esporádicos y sin coordinación, no así los de los

días restantes.

Costumbres y comparsas del carnaval de Sangüesa: las latas.

No habría un carnaval propiamente dicho sin una cuestación.

Esta cuestación suele ser lógicamente, de respuesta más

o menos voluntaria, aunque a veces se fuerce esa voluntad de respuesta afirmativa.

En nuestra pequeña ciudad, los mozos encargados de la cuestación

iban con los músicos apalabrados, recorriendo las calles bailando

y haciendo las tonterías habituales en estos casos hasta conseguir

que las amas de casa o las mozas de su edad les dieran comida y bebida con

lo que pasar los días festivos, repitiendo la cuestación tantas

veces o días como fuera necesario. También en Sangüesa

como en otros lugares, tenían la misma música para la misma

labor y en este caso se trataba de un hermoso vals al que daban el nombre

de Tomasico o Vals Antiguo, según me lo contaron personas como Sebastián

Vital o D. Estanislao Goñi. La cuestación se solía

hacer antes del atardecer si era día laborable, y por la mañana

si el día era festivo y los mozos podían o no ir disfrazados.

Cuando en alguna casa no se les daba nada, o se les daba poco, según

su consideración, quedaba guardada en la memoria y pasaba al apartado

de "robos" nocturnos, con lo cual ellos consideraban pagada la

deuda de la cuestación no entregada anteriormente. Normalmente, estos

"robos" solían reducirse a comida que las etxekoandres

tenían reposando en las ventanas esperando su posterior consumo.

Los mozos accedían a las casas haciendo torres de tres personas de

base, dos en el primer piso y arriba el ejecutor que no era raro que fuera

habitante de loa casa robada.

Pasando al apartado de comparsas, hay que decir que según Serafín

y Cristina Cemborrain, había comparsas o cuadrillas de mozos que

año tras año repetían las mismas "carnavaladas".

Así, nos encontraríamos con "la Culebra", que consistía

en una retahíla de mozorros con similar disfraz, que agarrados por

las cuerdas (vencejos) y, portando en la mano una media de mujer cuyo pie

(el de la media), habían llenado previamente de tierra y dejado endurecer

a fuerza de arrastrarlo por el suelo, hacían la entrada en el baile

chillando y golpeando con las medias a todo aquel que no se apartara a tiempo.

El disfraz que llevaba los componentes de "la Culebra" solía

ser el más habitual de los carnavales sangüesinos y consistía

en lo siguiente:

Abarcas, calcetines con peales o escarpines de tela, pantalón de

labor, normalmente llamados azul de Vergara y cubriendo todo el resto del

cuerpo una sábana de tela de saco de las utilizadas en los trabajos

de cosecha como recipiente para llevar la paja desde la era hasta el pajar;

como remate final, sobre la cabeza y por encima del saco, un sombrero de

los utilizados en el campo, bien de tela, o bien de paja, cuanto más

viejo y estropeado, mejor. Ciñendo su cintura una cuerda basta de

esparto llamada Vencejo, a la que se agarraban unos a otros para hacer incursiones

en el baile.

Otra de las representaciones repetidas dentro del desorden de la fiesta

de carnaval era lo que llamaban pomposamente "La Boda", comparsa

que se componía de todos los aditamentos normales de una celebración

seria, simplemente que en estas ocasiones todos los personajes eran absolutamente

grotescos y de rebuscado "mal gusto", para llamar más la

atención de las mentes "bienpensantes". Según una

mujer a la que llamaban "la Rufa" y cuyo nombre era Pilar, aunque

a las mujeres no les estaba permitido participar activamente en el carnaval,

ella tomó la costumbre de hacer esta particular ceremonia, de novio,

eligiendo como "novia" a un hombre muy pequeño de estatura,

lo cual era muy fácil, pues ella tenía un tamaño muy

grande.

Esta farsa duraba lo que sus componentes estuvieran dispuestos a aguantar,

pasando sus estrafalarios atuendos por las calles más concurridas,

representando una y otra vez la parodia de la boda. Esta representación,

no estaba exenta de riesgo, pues a pesar de las prohibiciones expresadas

en las ordenanzas municipales, siempre había dentro de los personajes

de la comparsa la lógicamente necesaria presencia de un clérigo,

y como asistente importante a la ceremonia, un militar de muy alta graduación,

con lo que está asegurada la bronca con la autoridad, que trataba

indefectiblemente de disolver la boda, a lo que se oponían, también

lógicamente, desde los novios, hasta el último invitado.

Siguiendo con las comparsas de nuestro carnaval, tenemos una a la que he

llamado "la Labranza" pues como me la contaban, se limitaban a

decir lo que hacían, sin ponerle nombre.

Consistía esta farsa en una fiel representación de las labores

del campo en su más dura expresión, la de labrar la tierra,

trabajo que por supuesto, estaban más que acostumbrados. No faltaba

en la farsa ninguno de los elementos necesarios para labrar la tierra(la

calle, en este caso), sólo que los caballos o mulos, eran cambiados

por mozos aparejados con los arreos pertenecientes a los animales antes

mencionados. Según mi mejor contador de cuentos e historias de carnaval,

Serafín; había veces que se permitían el lujo de montar

también un carro tirado por bueyes que solía acabar lleno

de niños animados por el jolgorio.

Ocasionalmente, se producían hazañas curiosas como la del

hijos de unos tenderos de la calle Mayor que por dos años consecutivos

se disfrazó de mendigo y fue a pedir a las casas algo de dinero y

comida, y su madre, siguiendo su costumbre le sacó a la escalera

un plato de sopa y un pantalón viejo de su hijo, añadiendo

que le quedará bien pues era más o menos de su estatura.

Las latas.

Cuando alrededor de 1970, un grupo de gente preocupada por las tradiciones

populares, comenzamos a entrevistar a gente mayor, nos encontramos una especie

de muro de silencio cuando preguntábamos por las latas; concretamente,

mi tía, Ricarda Zabalza, me amenazó de no contarme nada más

si se nos ocurrió tratar de revivir esa costumbre. ¿Qué

eran las latas? Pues las latas eran una especie de ronda nocturna que sólo

se hacía en carnaval y que por lo general, aunque no siempre era

así, estaba preparada para airear, escondidos en el anonimato de

las máscaras y la oscuridad de la noche, lo que hoy podría

definirse como cotilleos, y que podían ir desde leves y sin importancia,

hasta muy graves, llegando en ocasiones a provocar la marcha de Sangüesa

de la familia "afectada" por la lata. ¿Qué podía

ser motivo de una lata? Pues, todo, desde un embarazo "prematuro"

hasta una deuda de juego no pagada, pasando por unos amores escondidos o

no correspondidos. ¿Modo de hacer una lata? Se pensaba en el tema,

se hacían dos versos, procurando meter alguno con acento de chiste

y una vez llegada la noche, se plantaba la cuadrilla delante de la casa

en cuestión, pero a prudente distancia por si las moscas, y con la

voz en falsete se soltaban todos la sarta de versos adornándolos

entre copia y copia con acompañamiento de todo tipo de instrumentos

de percusión, como esquilas, cencerros, botes de lata con piedra

en su interior, ect. En honor a la verdad, habría que decir que también

se producían latas buenas o agradables, como para tratar de conseguir

el favor de una chica, y chistosas, contando al vecindario que salía

a las ventanas, chascarrillos graciosos de la vida diaria del lugar o del

barrio.

Las latas estaban, cómo no, prohibidas por los munícipes,

por lo cual, su ejecución todavía era más apetecible

para sus ejecutantes. Como el Alcalde de la ciudad no se fiaba del cumplimiento

de las ordenanzas, solía pedir a los alguaciles que le acompañaran

en las rondas de vigilancia y muchas veces se dio el caso de que los alguaciles,

mozos al fin y compañeros de los rondadores "ilegales",

avisaran a estos de la dirección de la ronda, con la finalidad de

que, o bien suspendieran la lata, o la cambiaran de destinatario.

Poco más pudo añadir a estas notas sobre el carnaval sangüesino.

Decir que no sólo había eso, y que también había

otros disfraces más sofisticados que los socios de los casinos, lucían

en sus bailes privados. Decir que desde el entorno del Grupo Rocamador de

Danzas se ha tratado de revivir el carnaval "popular"y que no

ha habido éxito. Decir que el carnaval que hoy se celebra en nuestra

pequeña ciudad se parece a cualquiera de los que se ven en la televisión,

lo que no se sabe si será bueno o malo para la propia fiesta, pero

decir también que, por lo menos, se hace, que ya es algo.

Pequeños apuntes sobre el carnaval de Gallipienzo.

En este hermoso y empinado pueblo, llegado el carnaval, los mozos con los

músicos hacían la correspondiente cuestación, casa

por casa, ataviados con pieles de oveja y cabra y llevando en sus cinturas,

una cuerda llena de esquilas con las que llamaban la atención del

vecindario, con el fin de quitar las ganas de compartir lo recogido a aquellos

que no habían hecho la ronda con ellos, los avispados mozos llevan

colgado de un palo y atada por una cuerda de la cola, una rata muerta en

cuyo lomo pasaban, o por lo menos hacía que pasaban, los diferentes

alimentos con los que las amas de casa los obsequiaban.  De Gallipienzo

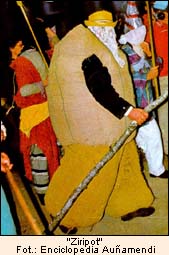

y de Ayesa tengo recogido de boca de Longinos, residente en el primero,

la presencia en los días de carnaval, de una figura a la que daban

el nombre de "el Hombrón" y que en su descripción

recuerda como en un calco a "Ziripot" el mítico gigante

del Carnaval de Lanz y que según mis amigos Longinos y Heraclio,

todos los años se paseaba por las calles de esos pueblos vecinos.

Lo que no recordaban era, si había un personaje para los dos pueblos,

o uno para cada uno de ellos. De Gallipienzo

y de Ayesa tengo recogido de boca de Longinos, residente en el primero,

la presencia en los días de carnaval, de una figura a la que daban

el nombre de "el Hombrón" y que en su descripción

recuerda como en un calco a "Ziripot" el mítico gigante

del Carnaval de Lanz y que según mis amigos Longinos y Heraclio,

todos los años se paseaba por las calles de esos pueblos vecinos.

Lo que no recordaban era, si había un personaje para los dos pueblos,

o uno para cada uno de ellos.

Liédena.

Juan Artazcoz, huésped de la residencia municipal de ancianos de

Sangüesa, nos contaba que las latas eran una cosa muy bruta que en

su pueblo nunca se hacía, aunque también nos contaba con una

media sonrisa, que en Liédena, cuando querían que una chica

fuera del baile, sólo tenían que llenarle la cabeza de ceniza,

que por otra parte, siempre estaba presente de una manera u otra en el carnaval.

Comidas de Carnaval.

Los días de carnavales, no sólo eran días de diversión

callejera, sino también se notaba la fiesta en casa, así,

además de las habituales comidas a base de nabos o el inevitable

y magnífico cardo, se solían degustar los embutidos resultantes

de la todavía cercana matanza del cuto, así las txistorras,

morcillas y otros productos habituales eran consumidos con delectación

por los componentes de la familia y los invitados si los hubiera, pero lo

que sólo se consumía en carnavales o que por lo menos en nuestra

ciudad ha quedado así, eran los morros, patas y orejas de cuto, limpias,

escaldadas, rebozadas en huevo y harina y por último fritas y forradas

de azúcar. Debían estar deliciosos estos rústicos manjares.

También existía otro dulce exclusivo de carnaval, aunque éste

ha sobrevivido hasta nuestros días y todavía conozco alguna

casa en la que se consume, aunque ligeramente alterado. Se trata de los

Arteletes, elaboraciones dulces hechas de un hojaldre a base de harina y

manteca de cuto al que se le daba diversas formas y que después de

rellenado con una crema de leche se echaba a freír en una sartén,

con manteca bien caliente, al final se rebozaba en azúcar o en una

disolución de agua y miel. Posiblemente el postre más humilde

y encantador de todos los carnavales, ha llegado a mí, de labios

de mi tía Ricarda de casa de Monrealico y era la siguiente. Lo llamaban

"leche helada" y consistía en sacar un plato, (o dos, o

tres, etc.) llano y lleno de leche, a pasar la noche a la ventana más

fría de la casa, si había suerte se helaba y al día

siguiente, echándole azúcar por encima se podía disfrutar

de un magnífico plato de "leche helada".

Podíamos escribir alguna cosa más sobre los carnavales

de nuestros pueblos, como las opiniones de las personas se alegrarían

de su muerte y no de su resurrección, pero eso, al menos yo no quiero

hacerlo, pues yo amo los carnavales de mi pueblo y sin haberlos vivido los

echo en falta.

Que quede aquí testimonio de mi agradecimiento a todos-as, los-as

que me han contado cosas sobre los carnavales de mi pueblo o de cualquier

otro. Mila esker denori

Juan Pedro Aramendi, fundador de

Rocamador Euskal Dantzarien Taldea. |