|

Junto

al anhelo de un futuro promisorio, los inmigrantes traen consigo

un bagaje de recuerdos y tradiciones que actúa de enlace

con su tierra y los mantiene unidos entre sí. Muchas y

diversas fueron las causas que obligaron a los vascos a cruzar

el Atlántico en busca de nuevos horizontes, diversas también

las localidades de origen y los oficios traídos, pero una,

la historia y la costumbre. Costumbre que se refleja en la vestimenta,

con el uso de boinas y alpargatas, costumbre que se recuerda en

las romerías, donde al compás de txistus y tambores,

la nostalgia danza al ritmo de fandangos y zortzikos, costumbre

que resuena en cada impacto de pelota al golpear contra el frontón

y en cada rebote de cesta o de la mano ruda del laborioso vasco.

Aunque se sabe que

en el Montevideo colonial se jugaba a la pelota contra las paredes

de los edificios del recinto amurallado, los registros sobre canchas

construidas especialmente con tal fin, aparecen recién

al extenderse la ciudad por extramuros. Las ubicaciones de las

mismas marcan los asentamientos de vascos, ya que oficiaron muchas

veces, no sólo como lugar de recreo, sino como mojón

de ubicación de los nuevos inmigrados. La primera en instalarse

lo hace en terrenos contiguos a la zona del ejido, más

tarde se construye la de la Villa Restauración, sede de

los sitiadores en la contienda civil de 1839 – 1851 y luego en

varias zonas industriales de la ciudad donde se asentaban núcleos

de vascos asalariados.

|

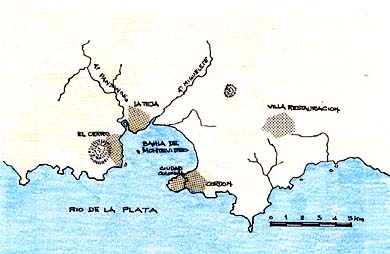

| Esquema

de ubicaciones de los poblados. |

Juego de Pelota:

En 1823 se construyó la primer cancha de pelota en

extramuros, en terrenos propiedad de Manuel Lezama hasta su venta

en 1830. Se ubicaba frente a la antigua capilla del Cordón

y era completamente abierta hacia esa calle, permitiendo que todos

las aficionados pudieran contemplar los juegos sin pagar entrada.

Las únicas apuestas permitidas eran el pago de la vuelta

de copas y la tarifa de la cancha a cargo del perdedor, permitiendo

al dueño hacer negocio en la pulpería adjunta,

en la cual se expendía vino y horchata. Consideramos que

la relevancia de este frontón no radica únicamente

en las constancias sobre la masiva concurrencia masculina en días

festivos (1),

sino, especialmente, en la referencia a la misma en los registros

de entrada de los pasajeros llegados a Montevideo. Resulta interesante

observar, que si bien la cancha de pelota dejó de funcionar

a principio de los 30, la trascendencia que había

adquirido perdura en el nombre del paraje denominado entonces

Juego de Pelota, convirtiéndose en el destino declarado

de muchos vascos según consta en los Libros de Ingreso

de esos años (2).

Villa Restauración:

La incipiente nación establecida en 1828, quedó

envuelta a partir de 1839 en una guerra civil,

en la cual se enfrentaron dos ejércitos defendiendo dos

ideas diferentes de país. Fue así que desde 1843

Manuel Oribe sitia en Montevideo al entonces Gobierno de Rivera

(3). Las fuerzas

oribistas cercan la ciudad y de resultas del asentamiento de sus

tropas y seguidores, surge el pueblo denominado Villa Restauración.

Coincide con este período un primer auge de la inmigración

vasca de ambas vertientes de los Pirineos. La índole internacional

que tomó este conflicto, llamado luego Guerra Grande, dividió

el apoyo de extranjeros residentes: franceses, ingleses e italianos

acompañaron al Gobierno de la Defensa en la ciudad sitiada,

mientras que los españoles respaldaron al Gobierno sitiador

del Cerrito. Esta tendencia se reflejó en los vascos, cuya

participación activa en el conflicto se expresó

a través del Batallón de Cazadores Vascos, de la

Legión Francesa en la Defensa y del Batallón de

vascos de Basterrica junto al ejército sitiador.

Para los vascos sitiadores

resultaba necesario mantener sus costumbres y era inevitable el

surgimiento de alguna cancha de pelota, ya que aquellas existentes

en la ciudad, quedaban inalcanzables para los simpatizantes de

Oribe. Se destinaron entonces para cancha de pelota, terrenos

ubicados frente a la antigua capilla del poblado. En ella se reunían

los innumerables vascos residentes en la Restauración,

para rememorar, sin duda, viejas anécdotas de los añorados

paisajes cantábricos y pirenaicos. Nos

quedan los registros de la asidua presencia del Presbítero

Domingo Ereño, quien seguramente descargaba en la cancha

los ímpetus de su comprometida posición política

junto al ejército sitiador (4).

Cabe apuntar que

a lo largo de la historia de vidas vascas en esta ciudad, no fue

el cura Ereño el único que, a pesar de la sotana,

se embarcaba en fatigantes partidos de pelota. Años más

tarde, también los curas vascos del Colegio de la Iglesia

de Betheram, se distendían peloteando en la cancha contigua

al mismo, de las preocupaciones ocasionadas por

los desencuentros surgidos entre Iglesia y Gobierno. Muchas madrugadas

y anocheceres los vieron en partidos agotadores, jugando seguidos

hasta tres de ellos a 25 tantos (5).

Cuántas veces habrán intentado agotar la energía

de los inquietos alumnos en esa cancha contigua a su iglesia.

JAI ALAI: El

juego de pelota tuvo su apogeo a fines del siglo XIX. Existían

en Montevideo seis canchas muy concurridas, entre las que destacaban

las del Centro Vascongado y el frontón del Centro Euskaro

(ex Laurak Bat), pero el punto de reunión más célebre

era el frontón JAI ALAI, ubicado a trescientos metros de

aquella primera cancha de Lezama. La importante fachada guardaba

tres frontones; uno abierto, donde se jugaba a guante o cesta

y dos cerrados, uno de ellos con dimensiones reglamentarias donde

se efectuaban partidos a mano libre o guante, y el otro de dimensiones

más pequeñas, destinado a las prácticas.

Los dos primeros contaban con graderías y palcos para el

público. La cancha cerrada contaba con instalación

de energía eléctrica que permitía la realización

de partidos nocturnos a los cuales concurrían numerosos

aficionados.

Hay que destacar

que la importancia de este frontón radicaba en su estrategia

de contratar a los más famosos pelotaris del momento. Así

fue que se jugaron partidos sensacionales con la presencia de

los triunfadores en Euskadi, que venían entusiasmados porque

aquí podían ganar fortunas; entre ellos "Chiquito

de Eibar", "Manco de Villabona", Elizegui e Iturrioz. Un partido

famoso que enloqueció al público fue el que disputaron

a guante los locales Ezcurra y "Paysandú" Zabaleta contra

Chiquito de Eibar y Garmendia. La trascendencia de su gran juego

y finales reñidos hizo que nuestros jugadores fueran requeridos

a su vez desde la península ibérica.

El entusiasmo del

público no se limitaba a alentar a su favorito sino que

se generaban apuestas que tomaron caracteres extraordinarios;

ello obligó la intervención del Presidente de la

República, Juan Idiarte Borda, asiduo concurrente él

mismo, quien estableció impuestos importantes para impedir

que el vicio arrastrara a la juventud. Lamentablemente esta medida

obligó al cierre del local, diluyéndose con esto

la primacía del juego de pelota. Otro deporte estaba ganando

adeptos, convirtiéndose con los años en pasión:

el fútbol. Como anécdota: los primeros entrenamientos

del incipiente Club Albión, transformado

con los años en uno de los "grandes" del fútbol,

se realizaban en horario nocturno en la cancha cerrada del JAI

ALAI; practicaban sus luego famosos tiros, peloteando contra el

frontón, tirando debajo de la chicharra. (6)

También el

JAI ALAI perduró con su nombre luego del cierre. A pesar

que el recinto fue ocupado por el Regimiento de Artillería,

permanecían a la vista los muros del frontón, los

que junto a la ferretería JAY ALAY, ubicada en la esquina

próxima, daban pie a los recuerdos de su época de

oro.

|

No

hace mucho, en las interminables tardes soleadas del verano,

se veían aún a los niños rebotar la

pelota contra los muros del barrio.

Fuente:

(Foto perteneciente a Daniel Vidart)

VIDART, Daniel y PI Hugarte, Renzo "El legado de los

inmigrantes II", Editorial Nuestra Tierra, Montevideo,

1969. pág. 18 |

Barrios obreros

de inmigrantes: En la segunda mitad del siglo XIX, confluyeron

dos situaciones que propiciaron el asentamiento de inmigrantes;

una interna, propia de la naciente nación que precisaba

poblar su territorio y otra externa, como consecuencia de la existencia

de la mano de obra excedente en Europa. Parte de esta población

de inmigrantes continuó su trayecto hacia el interior del

país, involucrándose en la explotación rural,

pero muchos quedaron radicados en Montevideo, ejerciendo sus oficios

o formando parte de los asalariados de las pujantes industrias

de los saladeros, en primera instancia, y de los frigoríficos

posteriormente. Alrededor de las instalaciones de estos, surgen

poblados formados por inmigrantes quienes denotan una marcada

tendencia a agruparse según su procedencia.

Los trabajadores

vascos eran muy codiciados por estas industrias, ya que demostraban

gran resistencia al trabajo excesivo. Evidentemente, además

de las actividades sociales que perduraban las costumbres de su

tierra, entre música, danzas y gastronomía vasca,

se organizaron para construir canchas para sus juegos de pelota

(7). Surgen

así canchas en el Cerro y en La Teja, dos barrios característicos

de los obreros de saladeros y frigoríficos.

Ya en 1863 se menciona

que los vascos del Cerro tenían, en sociedad, una cancha

de pelota con casa para sus encuentros sociales.

Crónicas periodísticas locales, mencionan en 1901

la existencia de dos canchas cerradas, una de ellas perteneciente

al Vasco Echeverría y la otra propiedad de Ackerman y De

León (8).

Lo destacable es que una de ellas trascendió su índole

social: fue el punto de concentración de los trabajadores

para la decisiva asamblea del 11 de enero de 1902, en la cual

setecientos obreros declaran una huelga que involucró a

más de mil peones de todos los saladeros del Cerro, en

demanda de aumento salarial. La gran concentración

de vascos en el barrio obrero de La Teja propulsó la creación

de varias canchas. Ya desde los primeros asentamientos a comienzos

del siglo XX, fueron construidas dos, pero la gran demanda impulsó

la construcción de otras (9).

Si bien estas canchas

no contaban con pelotaris renombrados que atrajeran público

desde otros puntos de la ciudad, por el número registrado

de las mismas, resulta evidente su función de solaz para

los obreros vascos añorantes de su tierra.

Proyección:

Durante el siglo XIX la existencia de canchas de pelota en

Montevideo fue muy amplia, multiplicándose en los albores

del siglo XX. Hemos limitado nuestro artículo a las que

tuvieron más trascendencia por la gran afluencia de público

y por su proyección hacia usuarios no vascos. Hemos simplemente

mencionado las canchas del Centro Vascongado y la del Laurak Bat,

por considerar que estas instituciones tienen mayor trascendencia

dentro del quehacer de los inmigrantes vascos y no resulta justo

limitarlas al entorno de sus canchas. Sabemos de muchas más

que fueron surgiendo a medida que se divulgaba la pasión

por este juego y cuya presencia no se limitaba a los confines

de Montevideo, sino que se multiplicaba por todo el territorio

nacional.

No cabe duda que

el pueblo uruguayo es la síntesis de los diversos pueblos

inmigrantes, siendo nuestra tradición el resultado de la

unión de todos aquellos aspectos que supieron trascender

sus propias tradiciones originales, aspectos que están

tan incorporados en nuestra idiosincrasia que se diluye su origen.

Si bien el juego

no tiene la misma trascendencia de antaño, en la actualidad

no se limita exclusivamente a las competencias organizadas; aún

permanecen los encuentros amistosos, donde el "va pelota" es un

motivo más para reforzar los lazos. Tal vez hoy los niños

uruguayos pasen más pateando la pelota, pero seguramente

sea difícil perder la costumbre de rebotarla contra las

paredes de la calle donde viven. Hoy las canchas de pelota se

encuentran por doquier. Al recorrer los caminos de la República

se aprecian a orillas de los mismos y destacándose por

sobre las construcciones de los poblados, los frontones como mudos

testimonios de la inserción vasca en Uruguay.

(1)

DE MARÍA, Isidoro "Montevideo Antiguo" Tomo II, Biblioteca

Artigas, Colección de Clásicos Uruguayos, Vol.24,

Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, 1950. (VOLVER)

(2)

"Libro de apuntes de pasajeros, 9.9.835 – 20.9.836, Montevideo,

Archivo General de la Nación. (VOLVER)

(3) MACHADO, Carlos "Historia de los

Orientales", Tomo II, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo,

1985. (VOLVER)

(4) BONAVITA, Luis "Aguafuerte de la

Restauración", Impresora Uruguaya, Montevideo, 1941. (VOLVER)

(5) CERRES, Víctor "Efemérides

del Colegio de la Inmaculada Concepción", Montevideo, 1867.

(VOLVER)

(6) CORNEY, Francisco "Motivos del Viejo

Cordón. El frontón del JAI ALAI",La Voz del Cordón,

1ª sección, Montevideo, 23.12.947 (VOLVER)

(7) BARREIRO, Agustín "Historia

de la Comisión Científica del pacífico a862

a 1865" Instituto de Historia de Arquitectura 1.7 (pag. 12-13),

Montevideo, 1966. (VOLVER)

(8) El Iris, Año II, Nº 44 y Año

III, Nº 65, Montevideo, 1901. (VOLVER)

(9) BARRIOS, Aníbal y REYES, Washington

"Los Barrios de Montevideo. VI El Cerro, Pueblo Victoria (La Teja)

y barrios aledaños" Intendencia Municipal de Montevideo,

Montevideo, 1994. (VOLVER) |